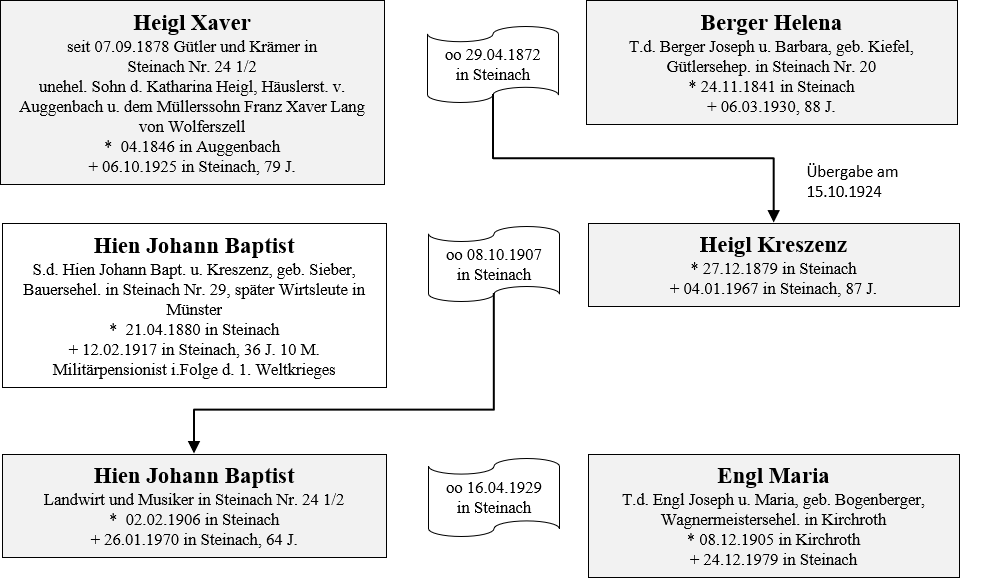

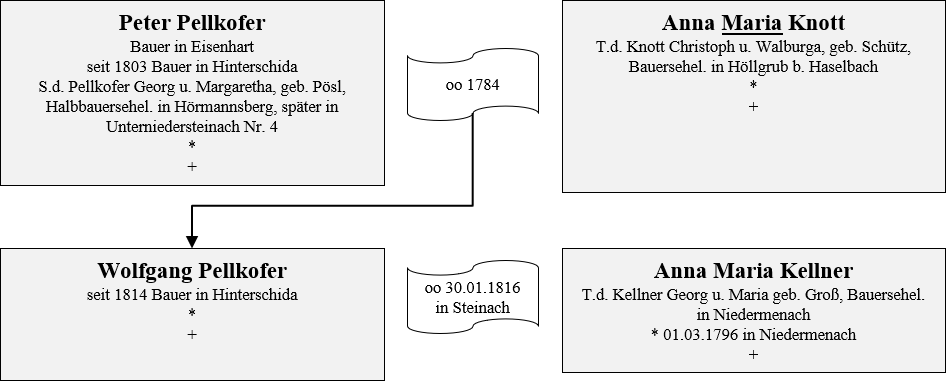

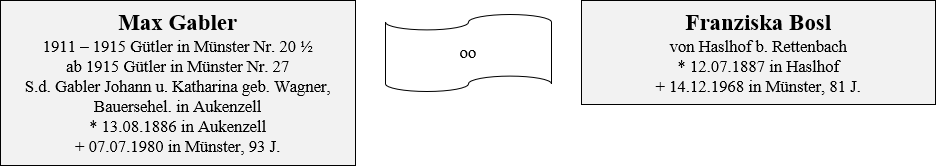

Die Besitzer des Hauses Hs.Nr. 24 1/2

heute August-Schmieder-Str. 14

von Claudia Heigl

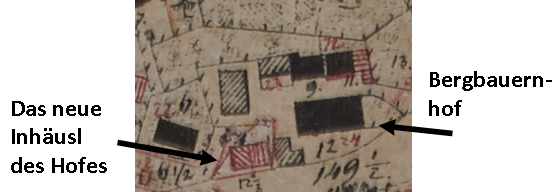

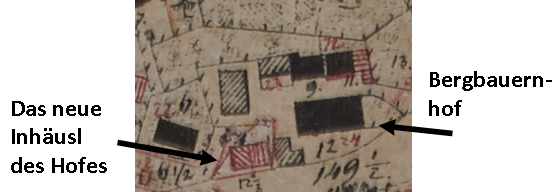

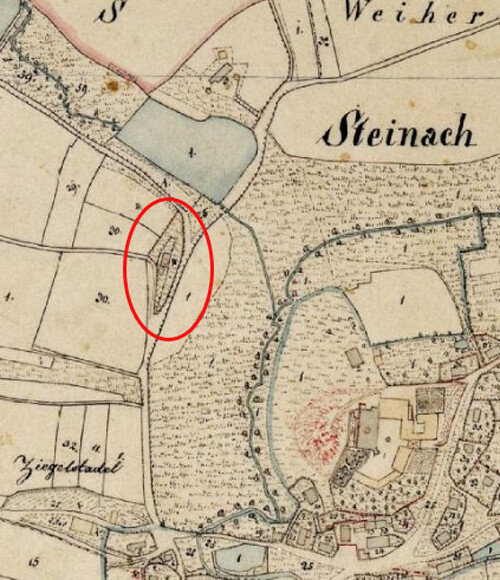

1858 erwirbt der Bergbauer-Anwesenbesitzer (Hs.Nr. 24) und Angrenzer Georg Sagstetter die freie Fläche von der Gemeinde Steinach und errichtet hierauf ein Ausnahmhaus.

Das neue Haus erhält die Hausnummer 24 1/2

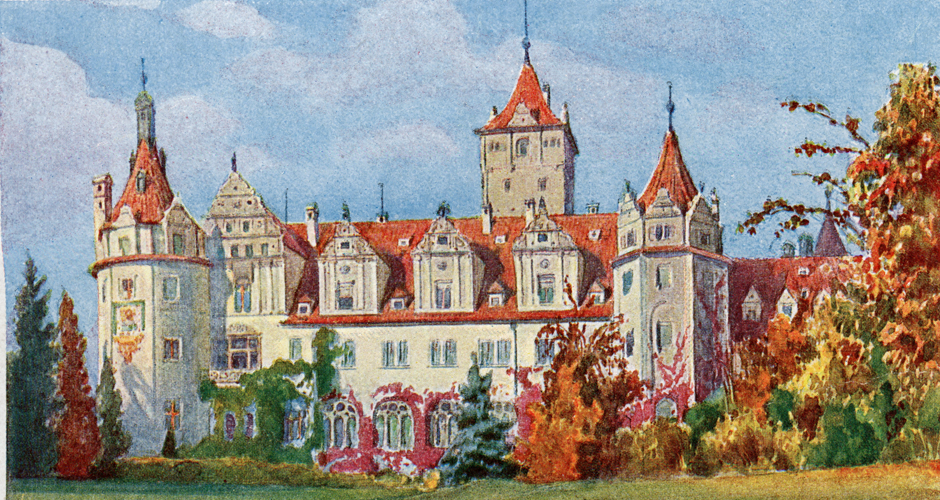

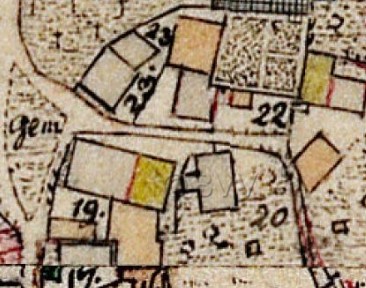

Ortsplan von Steinach um 1867 Nr. 187b

Quelle: Vermessungsamt Straubing

Kurz vor dem Tod von Anna Sagstetter verkaufen die Erben das Haus am 07.09.1878 an Xaver und Helena Heigl.

Xaver Heigl ist als Viehhändler tätig. Als weitere Einnahmequelle richtet das Ehepaar noch eine kleine Krämerei ein.

Die Handlung Heigl im unteren Dorf Hs.Nr. 24 1/2 (August-Schmieder-Str. 14)

Auszug aus einer Ansichtskarte von ca. 1910

Quelle: Sammlung Haimerl

Tochter Kreszenz Heigl heiratet 1907 den Steinacher Johann Hien und beide erwerben das Wirtsanwesen in Münster. Als Johann Hien in den Ersten Weltkrieg eingezogen wird, kaufen dessen Eltern 1914 den Besitz den jungen Eheleuten wieder ab und bewirtschaften das Wirtshaus weiter. Im Gegenzug verkaufen sie ihren Hof in Steinach (Hs.Nr. 29, Götzstr. 9, heute Maxreiter).

Kreszenz Hien zieht wieder zu ihren Eltern Xaver und Helene Heigl. Johann Hien jun. kehrt krank vom Krieg zurück und stirbt 1917 an einer Lungenkrankheit. Seine Ehefrau Kreszenz Hien führt mit ihren Eltern den Kramerladen in Steinach und übernimmt ihn 1924. Das Haus erbt Sohn Johann Hien, der auch als Musiker in Steinach bekannt ist.

vorne links das Haus der Familie Hien

aufgenommen 1956

Bild: Archiv Heimatgeschichte Steinach

Quellen:

Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel der Pfarrei Steinach

Vermessungsamt Straubing, Liqudiationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster Umschreibehefte der Gemarkung Steinach, Sig. 17/42-7, 17/42-11

Die ehemalige Steinacher Hoftafern im unteren Dorf

Hs.Nr. 24 "Das Bergbauernanwesen"

von Hans Agsteiner und Claudia Heigl

Die erste Steinacher Hoftafern bereits 1398 urkundlich erwähnt

Das erste und ursprüngliche Wirtshaus von Steinach war die sogenannte Hoftafern.

Alle größeren Höfe, sowie die Schmiede und Mühle waren im unteren Dorf angesiedelt und die Tafern befand sich in deren Zentrum am Fuße des Schlosses in Steinach.

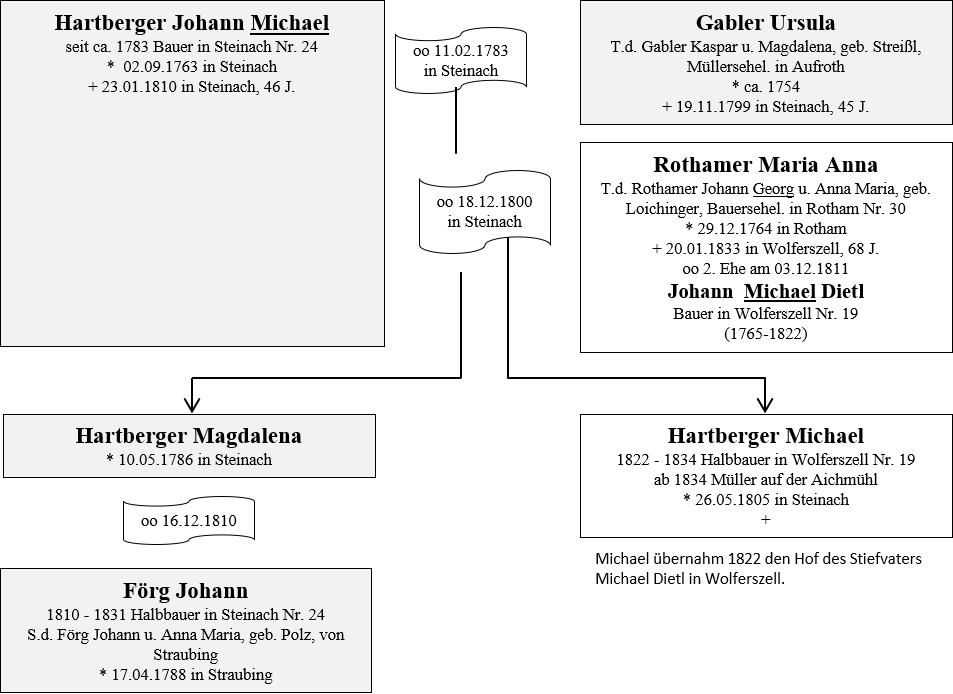

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung Bayern, Bayernatlas

Die Hoftafern wird bereits im Jahre 1398 urkundlich erwähnt, und zwar in der ältesten Urkunde1 des von Josef Schlicht entdeckten Steinacher Schlossarchivs, das später verbrannt worden ist. Es ist ein Kaufvertrag, mit dem die Ritter Pankraz, Hans und Jörg von der Wart den Edelsitz Steinach an ihre Schwester bzw. Tante Kathrin von der Wart, die kinderlose Witwe des jungen Leupold von Buchberg zum Schöllenstein verkaufen: „unser Slos Steinach mitsambt dem Hofgepaw, der Tafern, dem Dorff und Weyer..."

Die zweite Hoftafern - 1549 von Anna von der Wart erbaut

Diese erste urkundlich fassbare Steinacher Hoftafern war Mitte des 16. Jahrhunderts abgewirtschaftet und wurde um 1549 durch einen Neubau ersetzt. Von besonderem Interesse ist dabei eine heute leider verschollene Bauinschrifttafel am Alten Schloss Steinach, die in einer Abschrift aus dem 17. Jahrhundert im Schlossarchiv erhalten war und von Josef Schlicht ausgewertet und beschrieben worden ist. In die Tafel war folgender Text eingemeißelt:

„Witwe Anna von der Wart, geborene Freiberg, baute von Grund auf die herrschaftliche Tafern und Mühle und das Schloß von 1549..."

Aus dieser Inschrift ist ersichtlich, dass Anna von der Wart, die Erbauerin des Alten Schlosses Steinach, auch die Hoftafern neu erbauen ließ. Da ihr Ehemann Christoph von der Wart 1548 verstorben ist und sie als Bauherrin von Tafern, Mühle und Schloss mit dem Jahr „1549" genannt ist, erfolgte der Bau der gutsherrlichen Hoftafern etwa gleichzeitig mit dem Schloss. Dieser Neubau der Hoftafern erfolgte anstelle der 1398 erwähnten gutsherrlichen Hoftafern.

Annas Sohn Hans-Wolfgang musste das Schlossgut Steinach samt Hofmark, vor allem wegen seiner lutherischen Gesinnung, im Jahr 1583 verkaufen und Bayern verlassen. In einem Gefällsregister, das dem Kaufvertrag von 1583 beigefügt war und aus dem hernach der Schlosskäufer Dr. Wiguläus Hundt von „schönschreibender Hand" ein „Stift-, Kasten und Salbuch über Schloß und Hofmarch Steinach" fertigen ließ, wird auch die Hoftafern beschrieben. Josef Schlicht berichtet dazu in seiner Geschichte von Steinach:

„Die Hoftafern, die ehemals im Unterdorf Steinach lag. Besitzer Martin Groß jedoch nur auf „Freistift", daß der Herr im Schloß kraft seines Grundherrenrechts in jedem Jahr nach freiem Ermessen seine Tafern zurücknehmen konnte".

Im Jahre 1583 war also Martin Groß der Hofwirt. Sein Leiherecht war aber das Schlechteste, das es gab, nämlich die „Freistift" oder „Herrengunst", bei welchem der Inhaber jederzeit vom Grundherrn abgemeiert, d.h. entfernt werden konnte. Schlicht führt weiter aus:

„Den Wein und das Bier, das die Herrschaft vorlegte, mußte der Tafernwirt nach Eimern ausschenken und verrechnen".

Tafernwesen entwickelte sich vor allem im 11. und 12. Jahrhundert mit dem Ziel vorhandene Weinüberschüsse zu vermarkten. Dementsprechend rangierten damals Wein und Obstwein deutlich vor dem Bier. Das Herbergsrecht erlangten die Tafern meist im Zeitraum vom 14. bis 16. Jahrhundert. Im ländlichen Raum war es in Bayern bis 1702 verboten, anderswo als in der grundherrlichen Schenke (Hoftafern, Notwirt) Bier zu kaufen oder zu trinken (Tafernzwang), auch die Zehrungen und das Kindlmahl mussten dort abgehalten werden.

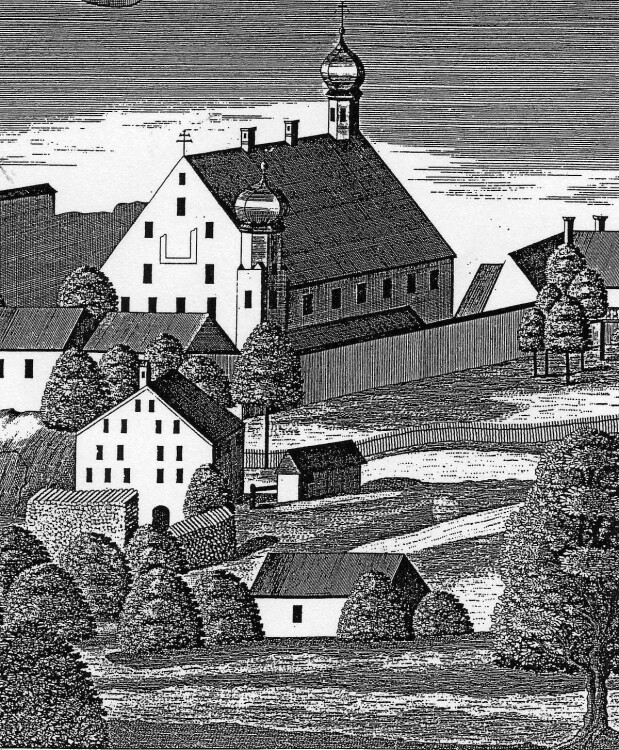

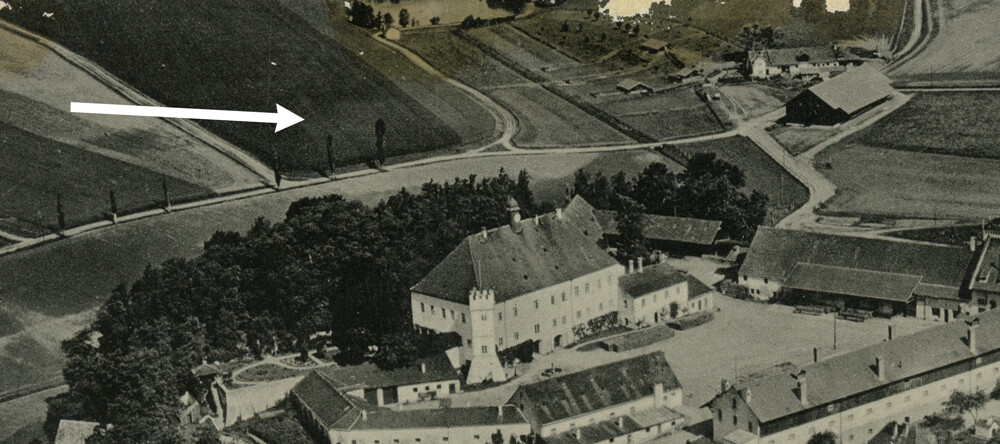

Das Alte Schloss Steinach mit dem darunter liegenden ersten gutsherrlichen Bräuhaus.

Bei dem weiter darunter liegenden eingeschossigen stilisierten Gebäude mit einem Fenster handelt es sich vermutlich um die von Anna von der Wart um 1549 erbaute Hoftafern im unteren Dorf

(Ausschnitt aus dem Kupferstich von Michael Wening aus dem Jahr 1726)

Zu den Abgabenverhältnissen des Hofwirts vermerkt Schlicht: „Von dieser Tafern und den zugelegten Feldern gab er nichts, dagegen aber die Herrschaft einen jährlichen Lohn, so wie eben der Spaltzettel oder das Vertragsbuch lauteten".

Danach hatte der Hofwirt keine Abgaben zu leisten, im Gegenteil, er bekam sogar einen jährlichen Lohn. Der Hofwirt befand sich in seinem Verhältnis zum Schlossherrn insoweit sogar in einem unselbständigen Abhängigkeitsverhältnis mit Lohnempfang. Natürlich musste der Wirt das Bier vom herrschaftlichen Bräuhaus in Steinach beziehen und verrechnen.

„Ein angesehener Fürsten- und Hofmarksuntertan..."

In der „Geschichte von Steinach" berichtet Schlicht nochmals über die Steinacher Hofwirte:

„Der 1. steinachische Hofmärkler war dem Rang nach der ehemalige „Hofwirt". Er ist in einem landesherrlichen Aktenstück genannt „angesehener Fürsten- und Hofmarksuntertan". Er hatte die schloßherrliche Tafern vom Unterdorf in der Stift und zahlte darin sogenanntes „Zapfenrecht": vom ausgeschenkten Eimer Wein 1 fl (= 1 Gulden), Met ebenfalls 1 fl., Bier aber 2 fl."

Im Gegensatz zu früher, wo der Hofwirt nichts zu geben hatte musste er nun die Abgabe des Zapfenrechts leisten. Darüber hinaus musste er nach Schlicht um einen „wohlfeilen Schenkpfennig" den Trunk an Wein, Met und Bier auf die herrschaftliche Tafel liefern. Diese Last konnte aber 1722 abgeschüttelt werden.

Josef Schlicht führt folgende Steinacher Hofwirte im 16. Jahrhundert an:

1534 Peter Leitner von Herrenfehlburg

1583 Martin Groß

1596 Johann Groß

1600 Georg Grimm

Die Hofwirtsehegatten Hans und Anna Lenger

Vom nächstfolgenden Hofwirt schreibt Josef Schlicht:

„Johann Lenger 1612, ein Bruder zum Pfarrer von Pfaffmünster, in seinem Familiengedenkstein die ehemalige Hofmarkstracht zu schauen".

Dieser „Familiengedenkstein" ist in der Steinacher Pfarrkirche St. Michael an der rückwärtigen seitlichen Innenwand noch erhalten.

Epitaph für die Steinacher Hofwirtsehegatten Hans und Anna Lenger

gest. 1613 und 1614, in der Pfarrkirche St. Michael

(Foto Albert Lindmeier)

Die Inschrift des kostbaren Epitaphs lautet:

„Als man zeit. 1614 . Jar. Nach der Geburt

Christi den . 28. Decemb:. Starb der Erbar

unnd Wolgeachtete Hanns Lennger Hoff-

markhs Wiert zu Stainach Seeliger.

Im Jar 1613, den., 2. tag Octob: Starb die Er-

bar und tugentsame Anna Lenngerin, sein

eheliche Hausfrau sambt 3 Ihren Khindern

Denen Allen Gott genad Amen.

Das Epitaph der Hofwirtsehegatten Lenger ist kulturgeschichtlich und kostümgeschichtlich von besonderem Interesse, zeigt es doch, wie ein begüterter Hofwirt und seine Ehefrau zu Beginn des 17. Jahrhunderts, wenige Jahre vor Ausbruch des schrecklichen Dreißigjährigen Krieges, gekleidet waren. Die Gewänder der Abgebildeten stellen die die einer höheren bürgerlichen Schicht dar. Beide mit Halskrause, Anna trägt einen Topfhut.

Hans Lenger stammte wie sein Bruder Christoph Lenger, der das hohe Amt eines Stiftsdekans im benachbarten Chorherrenstift Pfaffmünster bekleidete, aus Gerzen bei Vilsbiburg, von der heute noch benannten „Längermühle“ in Hungerham.2

Als das Stift im Jahre 1581 im Rahmen der Gegenreformation von Münster nach Straubing St. Jakob verlegt wurde, wollte der Stiftsdekan Christoph Lenger nicht in die Gäubodenstadt umziehen und bat um die Pfarrei Pfaffmünster, die nun zum Straubinger Stift gehörte. Der Wunsch wurde ihm bewilligt und er ist - wie sein Grabstein im südlichen Seitenschiff der ehem. Stiftskirche St. Tiburtius ausweist -1597 als Pfarrer von Pfaffmünster verstorben.

Auf beiden Epitaphien ist das Lenger-Wappen dargestellt, das auf einem Dreiberg einen stehenden Bär zeigt, der mit der Tatze ein Mühlrad hält. Auch die Hofwirtsgattin Anna ist mit ihrem Wappen (drei Lilien) dargestellt. Dieses Wappen ist der Müllersfamilie Rampf zuzuordnen.3

links das Lenger-Wappen, rechts das Rampf-Wappen

Der Wohlstand der Hofwirtsehegatten Hans und Anna Lenger könnte möglicherweise auch auf eine Erbschaft des 1597 verstorbenen hohen geistlichen Bruders bzw. Schwagers Christoph Lenger zurückzuführen sein.

Das Steinacher Lenger-Epitaph berichtet in kurzen prägnanten Worten vom tragischen Tod der Hofwirtin am 2. Oktober 1613 „sambt 3 Ihren Khindern". War es die Pest, die um diese Zeit bei uns grassierte, der sie zum Opfer fielen? Welch grausamer Schicksalsschlag für den Hofwirt, der ein Jahr später den Seinen ins Grab folgte.

1643 finden wir einen Christoph Lenger in Falkenfels als Bäcker. Dieser könnte ein Sohn der Hofwirtseheleute gewesen sein.

Danach wurde die Hoftafern von der „Herrschaft selbst“ bewirtschaftet.4 Erst 1630 wird mit Lorenz Freinhuber wieder ein Hofwirt genannt.5

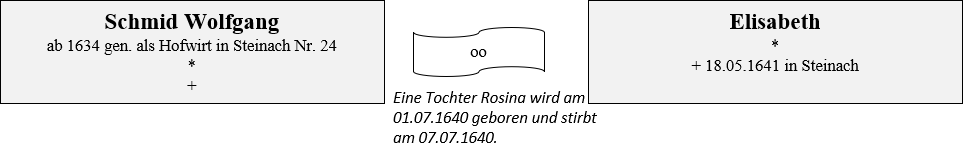

1634 ist ein Wolfgang Schmid auf der Tafern.6 1637 erwerben er und seine Ehefrau Elisabeth das Leibrecht auf die Hoftafern.7 Im Januar 1641 fallen die Schweden in Steinach ein, bei dem der Amtmann Paul Kumpfmüller erschossen wird. Die Wirtsleute scheinen den Überfall überlebt zu haben, jedoch im Mai 1641 stirbt die Wirtin Elisabeth Schmid.

Die Hoftafern übernehmen die Steinacher Metzgerseheleute Georg und Ursula Trägl.

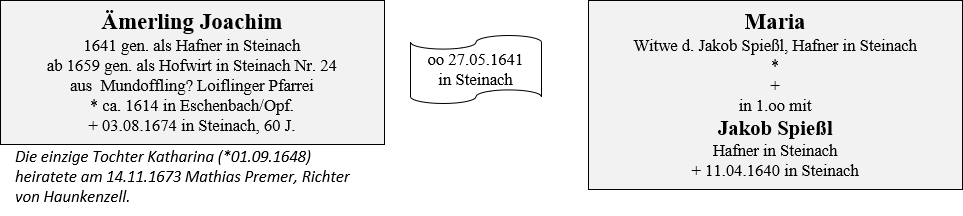

Ihnen folgt 1659 der Steinacher Hafner Joachim Ämerling und nach dessen Tod ein Georg Pämer.

Georg Pämer ist seit 1663 als Kramer in Münster anzutreffen. Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau Jakobe heiratet er 1664 die 22jährige Bäckerstochter Walburga Pizelmayr von Steinach.

In der zweiten Ehe kommen neun Kinder zur Welt, von denen fünf das Erwachsenenalter erreichen. Ab ca. 1675 übernehmen Georg und Walburga Pämer die Hoftafern in Steinach.

Doch Georg Pämer stirbt im März 1676 mit 54 Jahren und die Witwe vergleicht sich mit ihren fünf Kindern wegen dem Erbe:

- Simon *1666 in Münster

- Maria *1668 in Münster (Maria heiratet 1699 den Kramer Johann Berger von Steinach Nr.55 )

- Johann Georg *1669 in Münster

- Elisabeth *1674 in Münster

- Walburga *1675 in Steinach

Die verwitwete Walburga Pämer übernimmt die "Erbrechtsbehausung in Münster mit der Krambstatt" und die "Leibgerechtigkeit auf der Hoftafern in Steinach".8 Ihre fünf Kinder erhalten hierfür jeweils 12 Gulden als väterliches Erbe an ihrem 12 Lebensjahr ausbezahlt. Noch im gleichen Jahr heiratet sie den ebenfalls verwitweten Michael Hartberger.

1677 verkauft der neue Steinacher Hofwirt Hartberger das Münsterer Anwesen mit Krämerei an Adam Lohringer von Hundsschweif.9

In der Ehe mit Michael Hartberger bringt Walburga nochmals fünf Kinder zur Welt von denen eines im Kindsalter stirbt. Doch keines ihrer neun überlebenden Kinder übernimmt die Hoftern.

Die Nachfolge tritt Johann Hartberger, ein Sohn Michael's aus dessen erster Ehe, an.

Ein „Gang aus der Ehe kam ihm teuer zu stehen“

Von dem Hofwirt Michael Hartberger, weiß Schlicht zu berichten: „Michael Hartenberger 1682. Bekam vom Freiherrn Karl Herwart von Hohenburg die Hoftafern zu kaufen um „ein Spottgeld" von 200 fl. (= Gulden)".10

Und weiter: „Jedoch ein Gang aus der Ehe zog ihm einen langwierigen und sehr bösen Strafprozeß auf den Nacken. Er wurde vom steinachischen Hofmarksgericht verurteilt: mehrere Wochen in Stock und Eisen bei nur Wasser und Brot, dazu eine Geldstrafe von 47 Gulden, sämtliche Prozeßkosten, und am Kirchenberg die Ausstellung im „Brecher". Das war die Schandsäule für die Ehebrecher. Wurde hernach abgeschubt nach Ingolstadt „auf die Schanz".

Hartberger ließ sich diese Behandlung aber nicht länger gefallen. Schlicht berichtet über den weiteren Verlauf:

„Trug 1707 seine Prozeßsache vom hofmärkischen zum landesfürstlichen Gericht, hatte jedoch 1726 noch keinen Freispruch, aber bereits den Vermerk: „sonst nit übel beschreit".

Als letzten „Hofwirt" im unteren Dorf nennt Schlicht seinen Sohn Johann Hartberger. 1699 hatte er die Tafern auf Leibrecht und besaß noch zusätzlich den „Georg Scheibenkhrugs Erbrechtsbau“.11 D.h. er hatte noch zusätzlichen Grundbesitz auf Erbrecht verliehen bekommen.

1722 konnte er die oben erwähnte Last abschütteln, gegen einen geringen Schenkpfennig den Trunk an Wein, Met und Bier auf die herrschaftliche Tafel zu liefern.

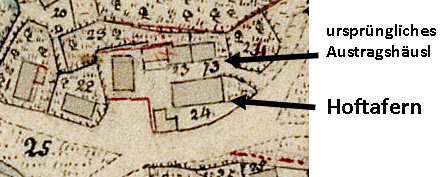

Mit dem Bau des neuen Wirtshauses im oberen Dorf im Jahr 1737 entstand rund um die Kirche ein neuer Ortskern und die untere alte Taferne wurde allmählich geschlossen.

Der Hofnachfolger Franz Hartberger wird bei seiner Hochzeit 1745 nur noch als Bauer eingetragen. 1760 wird der Hof als „½ Orthof“ bezeichnet12, das Wirtsgeschäft war bereits eingestellt. Der „halbe Hof“ hatte ca. 50 Tagwerk Grund mit dabei und gehörte zu den drei größten Anwesen im Dorf.

Der Hof wird zertrümmert

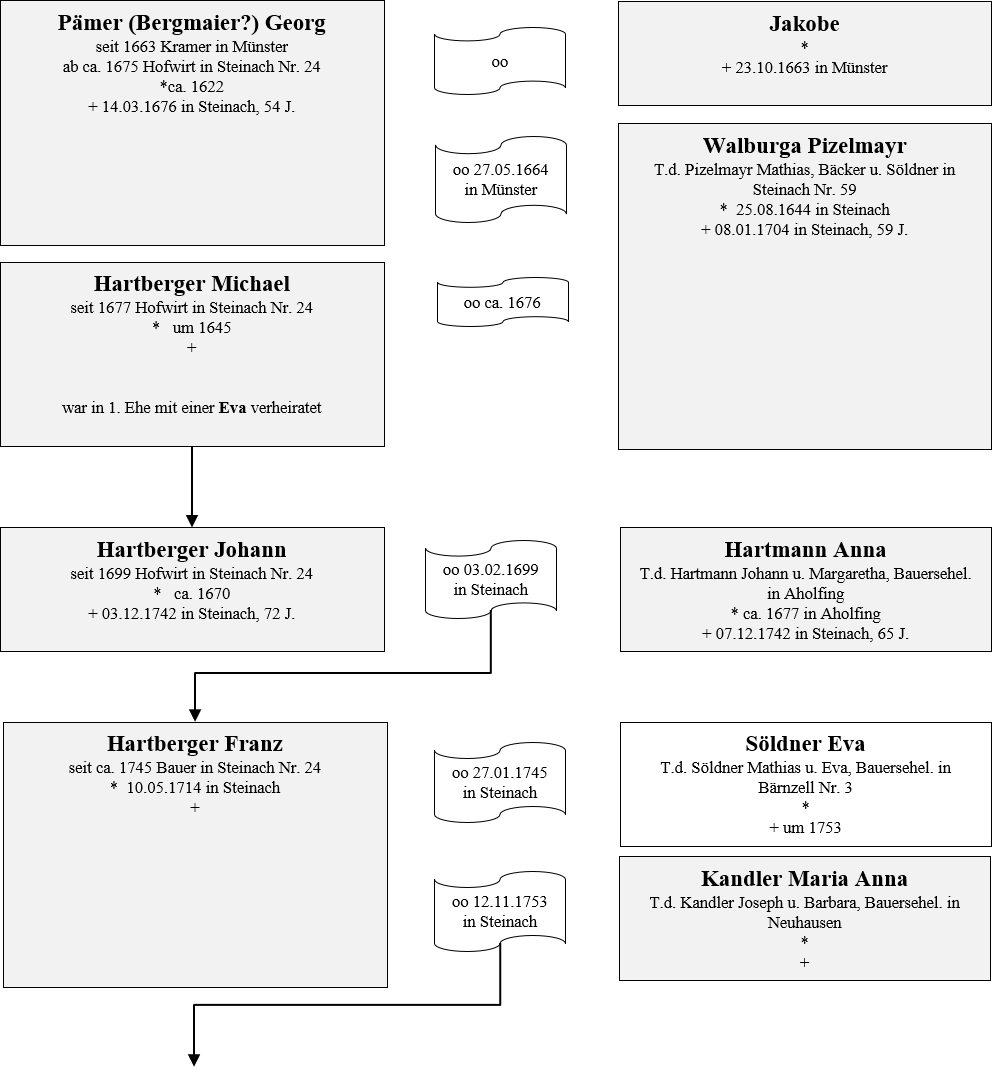

Die Enkelin Magdalena Hartberger heiratete 1810 einen Johann Förg aus Straubing. Ihr 19 Jahre jüngerer Halbbruder Michael Hartberger übernimmt 1822 den Hof seines Stiefvaters in Wolferszell und erwirbt 1834 die Aichmühle.

Magdalena und Johann Förg beginnen 1818 das Hofgut zu zertrümmern:

Das Innhäusl oder Austragshäusl des Hofes (Hs.Nr. 72, August-Schmieder-Str. 13, heute Berger) und 2 ¾ Tagwerk Acker kauft der Steinacher Hafnerssohn Georg Grüneisl. Weitere Äcker werden an 13 verschiedene Bauern verkauft.

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Das Innhäusl bzw. Austragshaus hat auf dieser Karte die Hs.Nr. 73

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung Bayern, Bayernatlas

Am 21.01.1831 veräußert Johann Förg den Rest der Hartberger Sölde (insgesamt von 33 Tagwerk) um 2.200 Gulden an Georg Bergbauer. Von ihm bekommt der Hof auch den Namen „Bergbaueranwesen“.

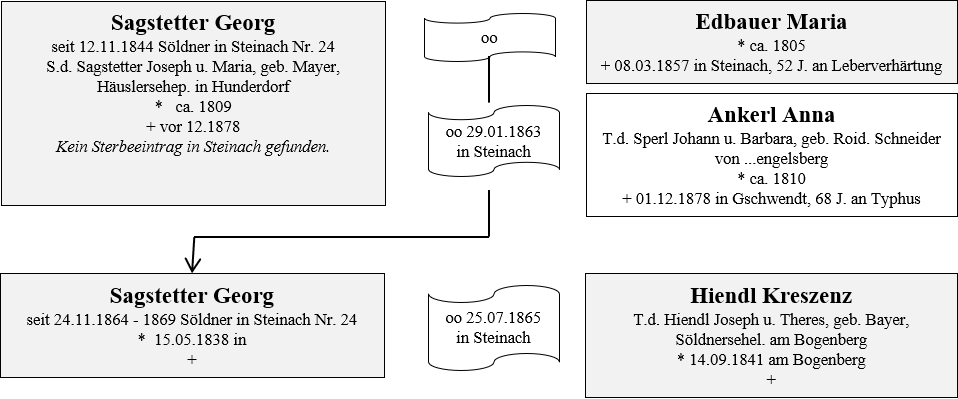

Georg Bergbauer sen. übergibt am 12.04.1844 den Hof an seinen Sohn Georg jun. zum Anschlag von 2.000 Gulden, der ihn jedoch bereits am 12.11.1844 an Georg Sagstetter von Apoig um 3.500 Gulden verkauft. Georg Sagstetter erwirbt 1858 die freie Fläche zwischen seinem Hof und dem Nachbarhaus Nr. 22 von der Gemeinde und errichtet hierauf ein Ausnahmhaus bzw. Inhäusl.

Ortsplan von Steinach um 1867 Nr. 187b

Quelle: Vermessungsamt Straubing

Als Georg Sagstetter sen. 1864 das Anwesen an seinen Sohn Georg jun. übergibt, behält sich der alte Sagstetter das Ausnahmshaus (neue Haus Nr. 24 ½, heute August-Schmieder-Str. 14) und bleibt dort mit seiner zweiten Ehefrau wohnen.

- Sohn Joseph (*1836 in Apoig) heiratet 1862 in Münster Anna Leiderer und macht sich dort ansässig (Hs.Nr. 55)

- Sohn Franz Xaver (*1838 in Apoig) heiratet 1865 die Gütlerstochter Maria Hirtreiter von Aign Hs.Nr. 75 1/2

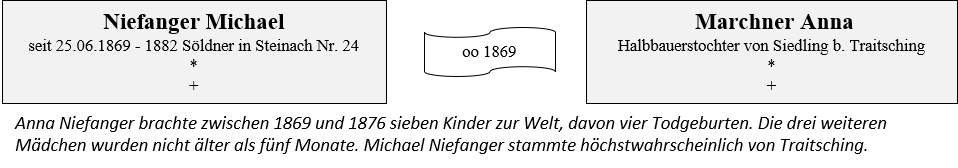

1869 verkaufen Georg jun. und Kreszenz Sagstetter den Hof mit 25 Tagwerk Grund an Michael und Anna Niefanger um 6.300 Gulden.

Weitere Grundstücke werden von den Niefanger‘s verkauft und 1882 erwerben Alois und Walburga Schermeier den Hof mit 4 Tagwerk Grund um 5.486 Mark. Alois Schermaier stirbt jedoch im Jahr 1883 und die Erbin Walburga Schermeier verkauft das Gütl am 02.07.1884 an Adam Schütz um 5.486 Mark.

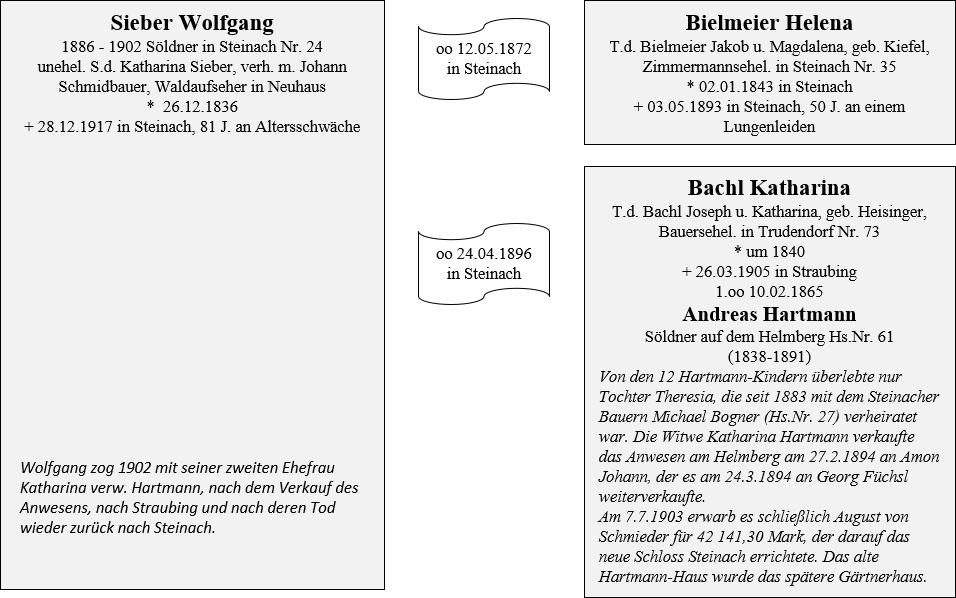

Der behält das Gütl auch nicht lange und verkauft es 1886 an Wolfgang und Helena Sieber um 5.000 Mark. Nach dem Tod von Helena Sieber heiratet der Witwer die ebenfalls verwitwete Helmberg-Bäuerin Katharina Hartmann. Katharina hatte nach dem Tod ihres ersten Ehemannes den Helmberg-Hof verkauft. Das Anwesen wurde später Teil des Baugeländes des Neuen Schloss Steinach.

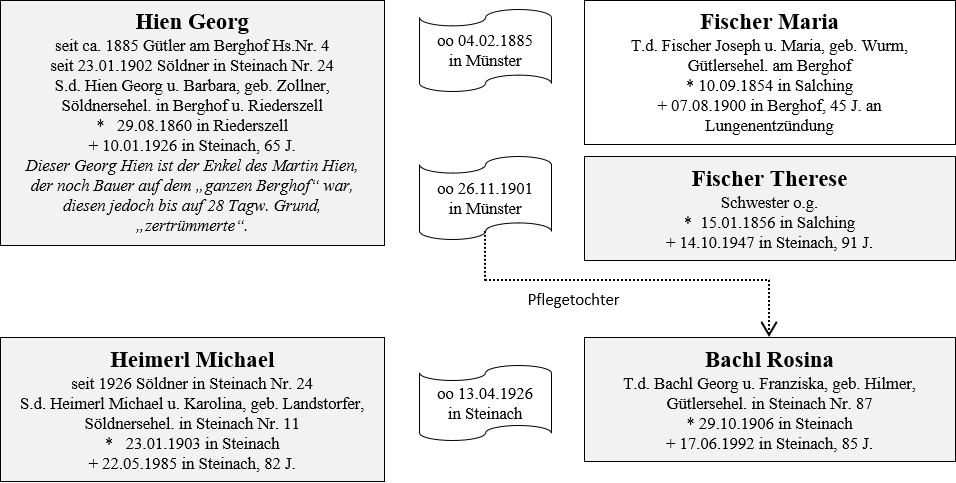

1902 zieht das Sieber-Ehepaar nach Straubing und Wolfgang Sieber verkauft das Gütl in Steinach an Georg und Therese Hien vom Berghof. Georg war ein Enkel des letzten großen Berghof-Bauern Martin Hien, der mit seinem verschwenderischen Lebensstil den schönen großen Berghof durchbrachte.

Georg Hien erleidet etliche Schicksalsschläge. Seine erste Ehefrau Maria bringt sechs Kinder zur Welt von denen vier bereits im Kindsalter an der gefürchteten „Frais“ versterben. Der kleine Sohn Franz Sohn erkrankt 1892 mit vier Jahren an Scharlach und überlebt die Krankheit nicht. Seine Ehefrau Maria wird 1900 mit 45 Jahren durch eine Lungenentzündung hinweggerafft.

Georg heiratet am 26.11.1901 die Schwester seiner ersten Ehefrau, Therese Fischer und verkauft den Rest des Berghofes am 28.11.1901 an den Steinacher Schlossbesitzer Carl Lang-Puchhof.

Der einzige überlebende Sohn aus erster Ehe und Hoferbe, Josef Hien (*13.01.1890), stirbt mit knapp 25 Jahren am Beginn des Ersten Weltkrieges in Lombartzyde (Flandern/Belgien).

Aus der Ehe mit Therese Fischer gehen keine Kinder mehr hervor.

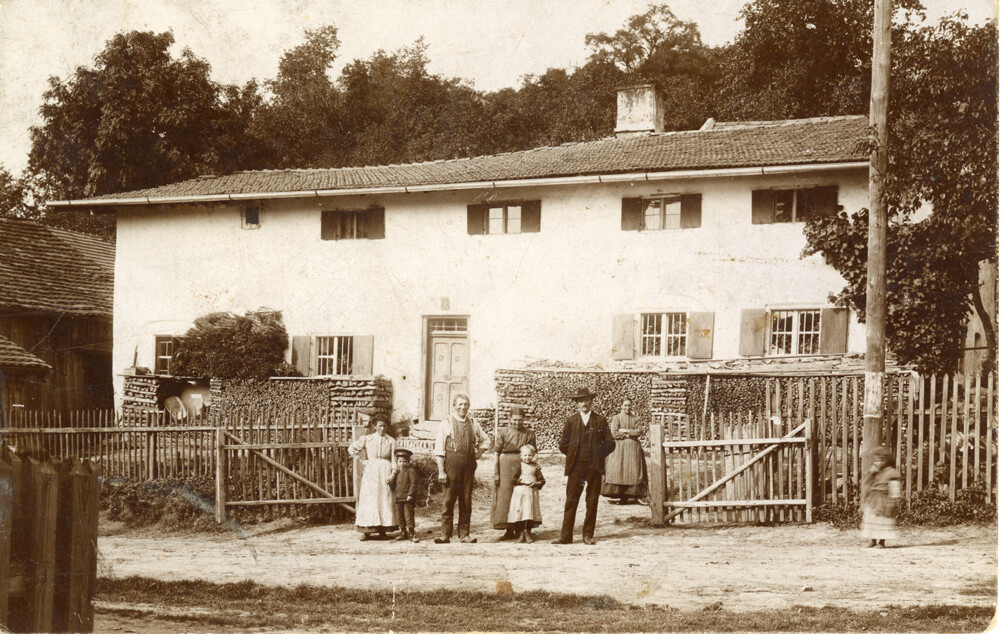

Bei dem Gebäude auf dem Foto von ca. 1912 handelt es sich vermutlich um die zweite von Anna von der Wart um 1549 erbaute Hoftafern,

die 1963 abgebrochen und 1964 durch das heutige Zweifamilienhaus ersetzt wurde.

links Familie Dorfner (Mieter des linken Hausteils) und rechts Familie Hien

Bild: Familie Heimerl, Steinach

von links: Therese Hien mit Pflegetochter Rosa, Georg Hien und im Hintergrund Anna Fischer, Schwester von Therese Hien

Nachdem ihr Ehemann Georg verstorben war, verkauft Therese Hien das Anwesen mit Kaufvertrag vom 25. Januar 1926 an ihr ehemaliges Pflegekind, die nun neunzehnjährige Rosina Bachl. Rosinas Mutter ist bei der Geburt verstorben und so nahmen die Hiens das Kind bei sich auf. Da Rosina beim Kauf noch minderjährig ist, nimmt ihr leiblicher Vater Georg Bachl als gesetzlicher Vertreter an der Verbriefung teil. Kurz danach heiratete Rosa den Steinacher Söldnerssohn Michael Heimerl.

Heimerl Michael und Rosina

aufgenommen ca. 1950

Bild: Familie Heimerl, Steinach

1963 übergeben Rosina und Michael Heimerl das Anwesen an ihren Sohn Josef und dessen Ehefrau Mathilde.

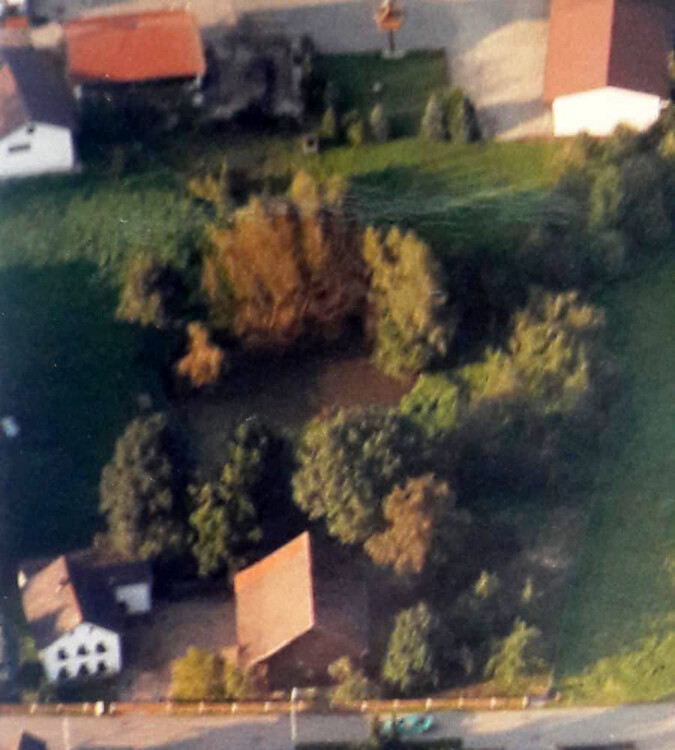

Rechts unten der „Bergbauern-Hof“, links davon das ehemalige Inhäusl Hs.Nr. 24 ½ aus dem Jahr 1858

dahinter rechts das ursprüngliche Ausnahmhaus des Hofes Hs.Nr. 72

aufgenommen 1956

Bild: Archiv für Heimatgeschichte

Josef und Mathilde Heimerl brechen 1963 das veraltete historische Wohngebäude - wohl noch die alte von Anna von der Wart um 1549 erbaute Hoftafern - ab und errichten an der gleichen Stelle im Jahr 1964 das heutige Zweifamilienhaus. Beim Abbruch zeigte sich, dass das uralte Gebäude, welches eine Mauerstärke von rd. 1,20 m aufwies, aus mächtigen Bruchsteinen bestand. Sie wurden im aufgelassenen Löschteich im Baugebiet Steinach-Ost entsorgt. Diese Bruchsteine stammen wahrscheinlich noch von der mittelalterlichen Steinacher Burg auf der Schlossbergspitze, die Anna von der Wart abgebrochen und damit das Alte Schloss Steinach und wohl auch die Hoftafern erbaut hat.

Seit 1993 sind Sohn Tobias und Schwiegertochter Waltraud Heimerl Eigentümer des Zweifamilienhauses, das an dieser Stelle mit seinen Vorgängerbauten auf eine uralte Steinacher Geschichte und Wirtshaustradition zurückblicken kann.

1 Schlicht Josef, Steinach – Ein niederbairisches Geschichtsbild, erschienen in der Unterhaltungsbeilage des Straubinger Tagblattes 1881 – 1883, Nr. 5

2 Käser Peter, Pfarrer Christoph Lenger – in Gerzen geboren, Stiftsdekan und erster Pfarrer von Pfaffmünster bei Straubing

3 In Siebmachers Wappenbuch, Band 5, Abt. 3, Bürgerliche Wappen S. 52 Tafelnr. 55 Das Rampf-Wappen wird wie folgt beschrieben: in B. eine aufsteigende g. Spitze, mit 3 Lilien gewechselter Tinktur.

4 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Stift- und Dienstbare Untertanen und Güter der Hofmark Steinach vom 18.01.1623

5 Schlicht Josef, Steinach – Ein niederbairisches Geschichtsbild, erschienen in der Unterhaltungsbeilage des Straubinger Tagblattes 1881 – 1883, Nr. 5

6 Nach Josef Schlicht wurden beide im Grundbuch von 1634 aufgeführt. Dieses konnte Schlicht noch einsehen und wurde mit dem Schlossarchiv vernichtet.

7 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Der Underthanen zu Steinach Gült und Ausständt Register von 1641

8 BayHStA München, Briefprotokolle Straubing 640, fol. 3 Vertrag 1677

9 BayHStA München, Briefprotokolle Straubing 640, fol. 15' Kaufvertrag 1677

10 Michael Hartberger dürfte hier demnach nur das Erbrecht auf der Hoftafern gekauft haben. Das Leibrecht hatte er bereits, daher ist die Kaufsumme auch nicht so hoch.

11 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Landsteuer der freyherl. Hörwarthischen Hofmarch Steinach 1699

12 BayHStA München, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung 514, Hofmark Steinach 1760

Weitere Quellen:

Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel der Pfarrei Steinach und Pfarrei Pfaffmünster

Vermessungsamt Straubing, Liqudiationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster Umschreibehefte der Gemarkung Steinach, Sig. 17/42-4, 17/42-7, 17/42-11

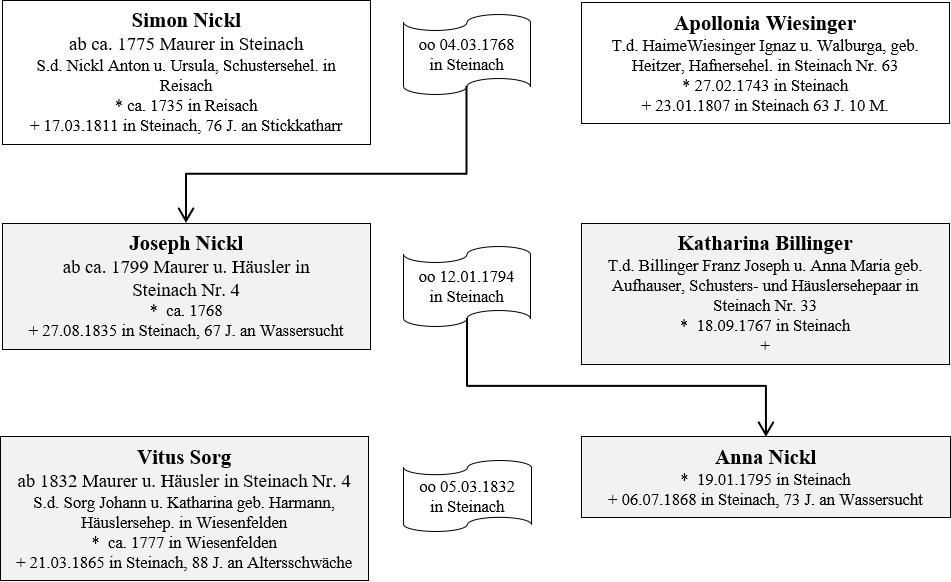

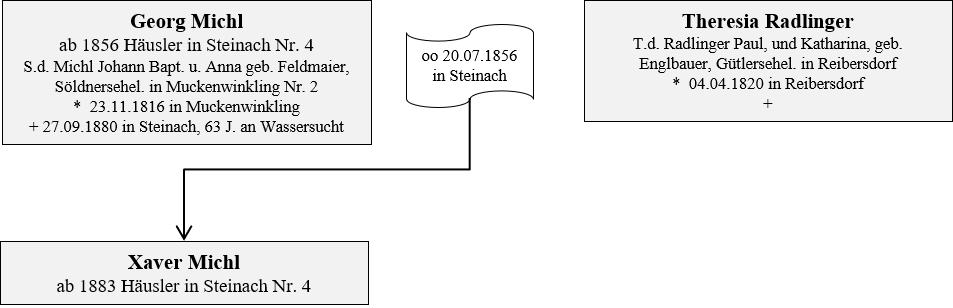

Die Besitzer des „Häusler Anwesens“ Hs.Nr. 4

1808: Hs.Nr. 59 "Nickl-Hof" - ab 1838 Hs.Nr. 4

(heute verschwunden)

von Claudia Heigl

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

An dem Weg zum ehemaligen Abdeckeranwesen an der Abzweigung zum Berghof stand ein kleine Haus mit der Haus Nr. 4, das heute nicht mehr vorhanden ist.

1765 bringt die Hafnerstochter Apollonia Wiesinger eine uneheliche Tochter namens Anna Maria zur Welt. Vater ist der Hafnersgeselle Simon Nickl. Als Beruf wird bei den Taufen der weiteren Kinder des Paares ein Simon Maurer angegeben. Höchstwahrscheinlich war er im Ziegelstadel der Hofmarksherrschaft angestellt und mit für Ziegelbrennerei zuständig. Der Ziegelstadel lag am unteren Ende der heutigen Riedstraße in Steinach.

Ihr Sohn Joseph Nickl, in Haidhausen - München als Maurer tätig, heiratet 1794 die Steinacher Schusterstochter Katharina Billinger. Er möchte sich ebenfalls in Steinach niederlassen und beantragt 1795 den Bau eines "Leerhäusl". Das ist ein Haus ohne größeren Garten oder weiteren Grundbesitz1.

Der Bau wird ihm genehmigt und er errichtet ein kleines Häuschen für seine Familie. 1832 übergibt er das Häusl, zusammen mit ¼ Tagwerk Ackergrund und das Schnellinger Ackerl zu 58 Dezimale, an seine Tochter Anna Nickl, die den Maurer Vitus Sorg von Wiesenfelden heiratet.

1852 erwirbt der Nachbar Kaspar Sagmeister vom Nachbarhaus (Hs.Nr. 75) das Haus und die Grundstücke, der es 1856 an Georg Michl und dessen Ehefrau Theresia weiterverkauft.

Am 22.04.1883 übergibt die Witwe Theres Michl das kleine Häuschen an ihren Sohn Xaver Michl, der es noch im Juli 1883 mit 1,38 Tagwerk Grund an den Steinacher Gutsherrn und Schlossbesitzer Eduard von Berechem-Königsfeld verkauft.

Das Haus wird bis Anfang des 20.Jahrhundert noch als Wohnhaus für die Schlossarbeiter genutzt und dann abgerissen. Die Hofstelle ist komplett verschwunden.

Ortsplan von Steinach um 1915

Hier wurde die Straße zum Berghof begradigt und das Haus abgerissen.

Quelle: Vermessungsamt Straubing, Ortsplan Steinach Nr. 187f

Der Pfeil zeigt auf die Stelle, an der das Haus früher stand

Ausschnitt aus einer Ansichtskarte von 1938

Archiv für Heimatgeschichte Steinach

1 BayHStA, Kurbayern Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung Akten 3112, Gesuch des Joseph Nickl, Maurer zu Haidhausen, um Genehmigung zum Bau eines Leerhäusls in Steinach, 1795-1796

Weitere Quellen:

StA Landshut, Rentamt Straubing B79, 1814-1843 Umschreibbuch zum Häuser und Rustikalsteuerkataster Münster incl Steinach

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-4, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 1 – 72, 1843-1859

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-7, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 1 – 55, 1859 - 1906

Bischöf. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel der Pfarrei Steinach

Stand: 18.04.2021

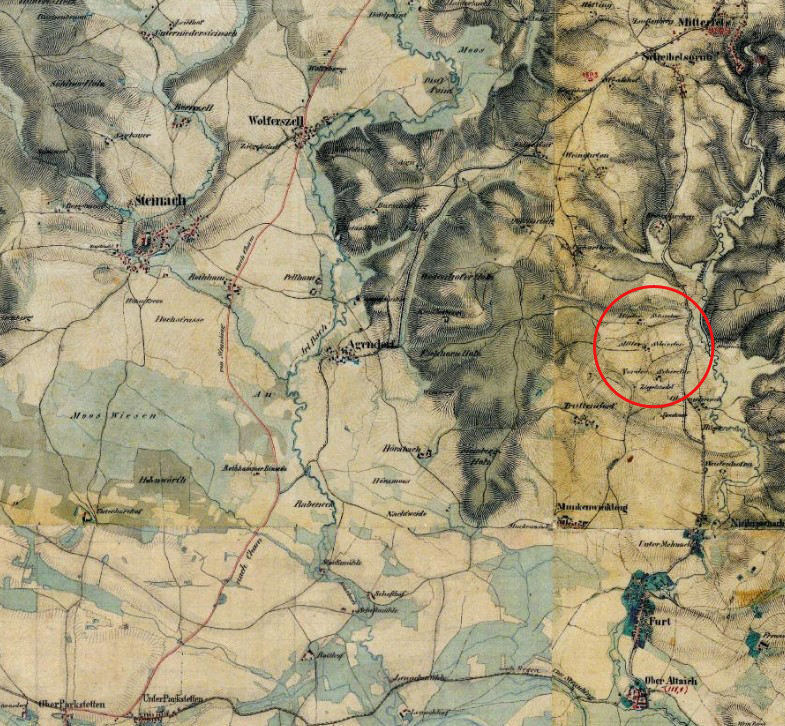

Die Schidahöfe -

Vorderschida, Mitterschida und Hinterschida

von Claudia Heigl

Was haben die Schidahöfe mit der Heimatgeschichte Steinach zu tun?

Die Höfe liegen weit weg vom Steinacher Gemeindegebiet an der Straße zwischen Furth und Mitterfels und gehörten zur Gemeinde Oberalteich, die seit der Gebietsreform in Bayern 1978 in die Stadt Bogen eingegliedert wurde.

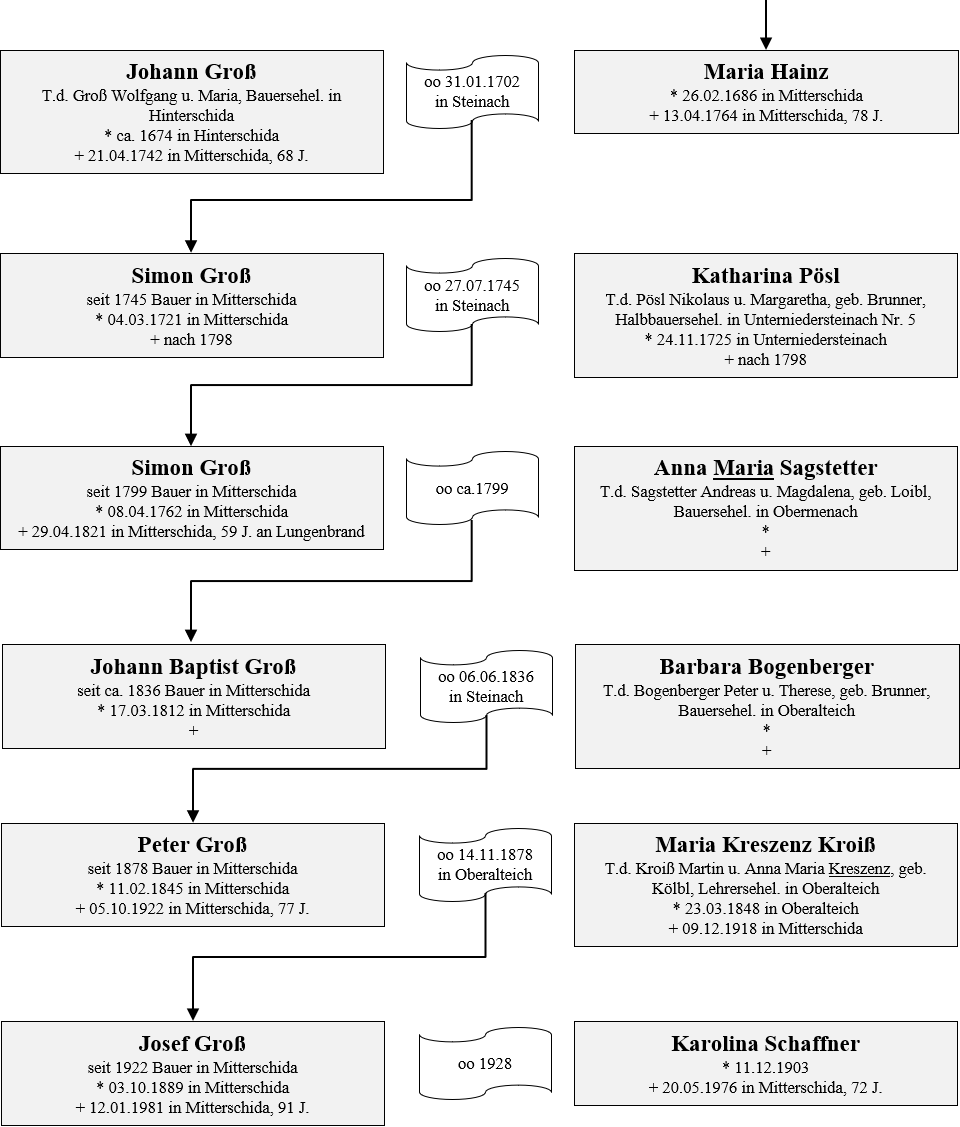

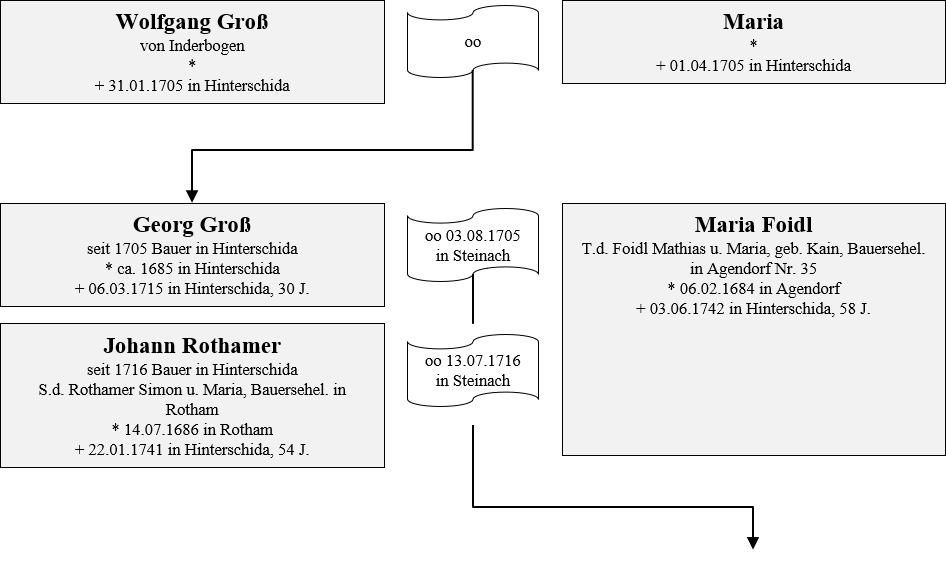

Positionsblatt um 1860

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Trotz der weiten Entfernung gehörten die drei Höfe jahrhundertelang, zusammen mit Trudendorf und Muckenwinkling, bis 1838 zur Pfarrei Steinach und waren mit deren Geschick verbunden. Erst mit der Neuorganisation der Pfarreien wurde diese drei Orte in die viel näher gelegene Pfarrei Oberalteich umgepfarrt. Sehr zum Leidwesen des Steinacher Pfarrers Pentner, denn gerade hier waren die großen Bauernhöfe angesiedelt, die für den Pfarrherrn in Steinach eine gute Einnahmequelle waren.

Dies bedeutet, dass die Schiedahof-Bauern ihre Kinder zur Taufe in die Pfarrkirche nach Steinach brachten, dort heirateten und auf dem Steinacher Friedhof auch zur letzten Ruhe gebettet wurden.

Bis 1838 finden sich fast all diese Einträge zu ihren Lebensdaten in den Pfarrmatrikel von Steinach. Zusammen mit den Archivalien, die größtenteils im Staatsarchiv Landshut lagern, lassen sich die Geschichte der Höfe mit ihren Bewohnern darstellen.

Die Schidahöfe

aufgenommen im April 2021

Bild: Claudia Heigl

Die Höfe waren an der äußersten östlichen Grenze des Gebietes nördlich der Donau, dass seit 1029 dem Domkapitel Augsburg gehörte.

Daher auch der Name Schidahöfe - Schied ist ein altes Wort für Grenze oder Grenzweg1.

Die Straße entlang der Höfe zwischen Furth und Mitterfels bildete die Grenze zwischen dem Gebiet des Augsburger Domkapitel, zu dem auch Steinach gehörte und dem Herrschergebiet der Grafen von Bogen. Hier dürfte es sich um uraltes Siedlungsgebiet handeln.

Schida - oder auch Schitter (als ältere Schreibweise) - wird in dem alten Salbuch des Domkapitels Augsburg aus dem Jahre bereits 1444 aufgeführt2.

1535 verkaufte das Domkapitel die Rechte an diversen Gütern an Herzog Ludwig X. von Bayern. Hierzu gehörten auch die Schidahöfe, die fortan vom Kastenamt Straubing verwaltet und als „propsteiische Güter“ bezeichnet wurden.

1579 gibt es ein umfangreiches Salbuch dieser „propsteiischen Güter“, in dem alle drei Höfe - Vorderschida, Mitterschida und Hinterschida - genauestens beschrieben wurden3.

Als „Urbarsbauern“4 fühlten sich diese Bauern bessergestellt, als ihre Kollegen, die Untertanen der Klöster Windberg, Oberalteich oder eines adligen Hofmarksherren waren.

Abgaben mussten sie dennoch leisten.

1811 wurden die drei "Schiederhöfe", wie sie auch genannt werden, dem Steuerdistrikt Mitterfels zugeteilt. Bei der Gemeindebildung 1821 kamen sie zur Gemeinde Oberalteich.

Siehe hierzu auch die Hofgeschichte der einzelnen Höfe: Vorderschida, Mitterschida und Hinterschida

Uraufnahme ca. aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

1 „schied“, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Erstbearbeitung (1854–1960), digitalisierte Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wb/dwb/schied>, abgerufen am 15.04.2021

2 Straubinger Salbuch des Augsburger Domkapitels von 1444, erschienen im Jahresbericht d. Hist. Vereins von Straubing, 65. Jhg. 1962, S. 46

3 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 80‘ ff

4 Urbarsbauer ist eine weitere Bezeichnung der herzoglichen Untertanen, da sie in sog. Urbarsbücher verzeichnet waren.

Die Besitzer des Hofes in „Vorderschida“ Hs.Nr. 110

auch „Vischgütl“, „Vilsgütl“, und „Unterschida“ genannt

von Claudia Heigl

Uraufnahme ca. aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

14441 besitzt ein Hanns auf der Schiter und seine Hausfrau Anna eine halbe Hube Bau, die sie von Ulrich dem Pomlein gekauft haben. Diesem „Ulrich dem Pomlein“ hatte auch der alte „Mitterschida“-Hof gehört.

Hieraus können wir ableiten, dass der Vorderschida-Hof und der Mitterschida-Hof ursprünglich ein ganzer großer Hof waren. Wobei dies natürlich nicht mit der heutigen Bewirtschaftung zu vergleichen ist.

Wie auch beim Mitterschida-Hof bekam, lt. diesem Salbuch, die Abgaben des Hofes der jeweilige Amtmann des Domprobstes von Augsburg.

1529 wird ein Marthan Vilser auf dem Gut genannt. Sein Gut wird auf 26 Pfennige geschätzt2.

1567 gehörte das Erbrecht auf dem Hof „in der vordern Schütter“ Hans und Elsbeth Menauer, die auch den Schweighof (Hinterschida) zu Lehen hatten. Am 01.02.1567 verkaufen sie das Erbrecht auf dieses Lehen an den Bruder und Schwager Michael Menauer von Haibach und dessen Ehefrau Elen3.

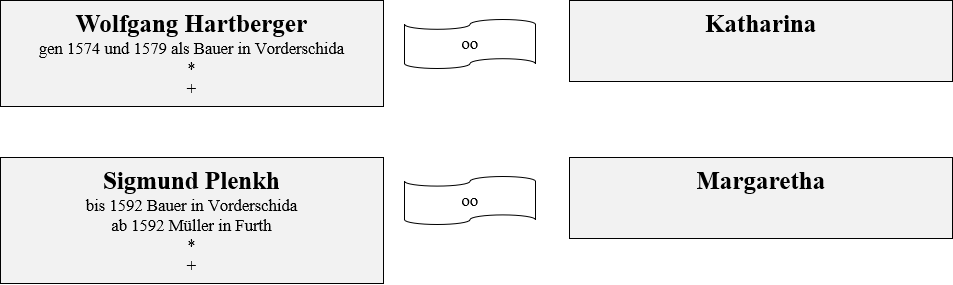

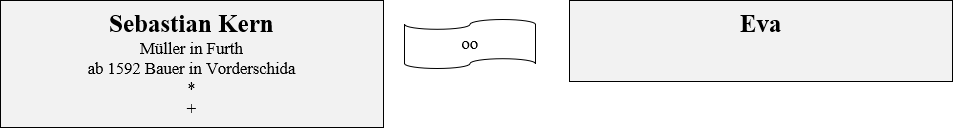

1574 verkaufen Michael und Elena Menauer das Erbrecht auf dem „Fischgütl zu Vorderschida“ an Wolfgang Hartperger und dessen Ehefrau Katharina4.

Vier Jahre später wird das Salbuch von 15795 angelegt: Wolf Hartperger hat zwei Viertel Bau, das Vischgütl genannt, vermög eines Kaufbriefs, der sich auf Erbrecht lehnt und 1574 ausgestellt wurde.

Dazu gehört eine hölzerne Behausung, ein Stadel mit einer Tenne, Stall und ein Backofen, alles mittelmäßig erbaut. Davon zahlt er jährlich 5 Schilling und ein Schaf Hafer, Straubinger Maß, das der Amtmann von Kößnach als Sold erhält.

Hier ist jedoch ein nachträglicher Vermerk angebracht: „Dient jetzt alles auf dem fürstl. Kasten Straubing.“

Das bedeutet, dass die alte Abgabe an den Amtmann hinfällig wurde und die jährliche Zahlung direkt an das Kastenamt Straubing und somit an den Herzog von Bayern abgeführt werden musste.

Bei dem zwei „Viertel Bau“ handelt es sich um einen „halben Hof“. Dies war eine reine Steuereinheit. Die Hofgröße war abhängig von der „Bonität“ der Böden. Ein halber Hof hatte ca. eine Größe von 50 Tagwerk.

1592 sind Sigmund Plenckh und seine Ehefrau Margaretha Lehensnehmer des Hofes. Sie tauschen am 16.08.1592 ihr Lehen, gen Vilsgütl zu Vorderschida mit Sebastian Khern, Müller an der Stegmühl und dessen Ehefrau Eva, gegen die Stegmühle6.

Hier wird auch die Bezeichnung „Vilsgütl“ erstmals verwendet, was in späteren Urkunden immer wieder vorkommt. Dieser Name kann auf das „Fischgütl“ zurückzuführen sein, wie sie in früheren Urkunden vorkommt.

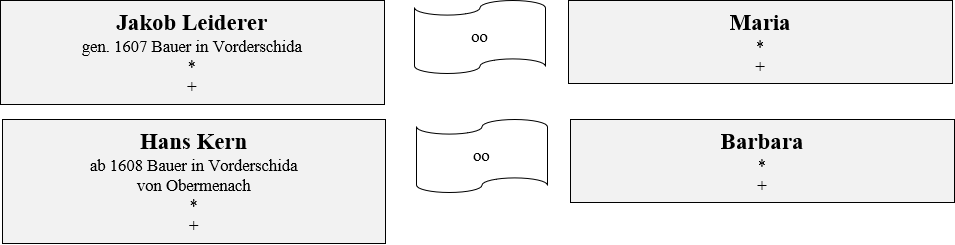

1607 ist ein Jakob Leiderer und dessen Ehefrau Maria auf dem Hof ansässig7. 1608 verkaufen sie das Erbrecht an dem Hof an Hans und Barbara Kern von Obermenach8.

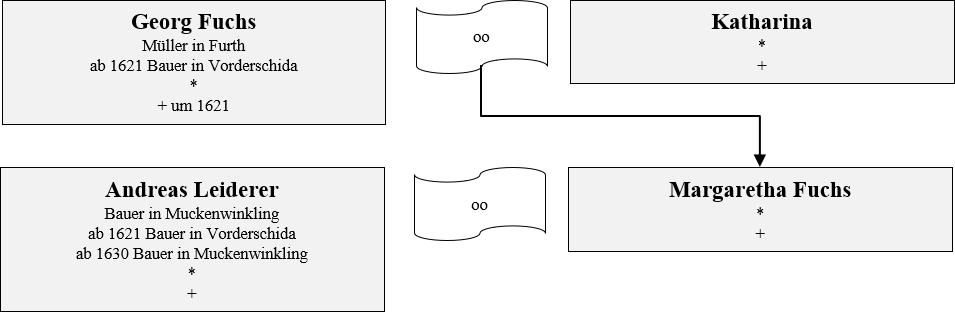

1621 bekommen Andreas Leiderer und dessen Ehefrau Margaretha das Erbrecht auf dem Vilser Gütl von der Mutter bzw. Schwiegermutter Katharina Fuchs übertragen9, das sie jedoch 1630 um 535 Gulden an den ledigen Georg Kellner von der Stegmühl verkaufen10.

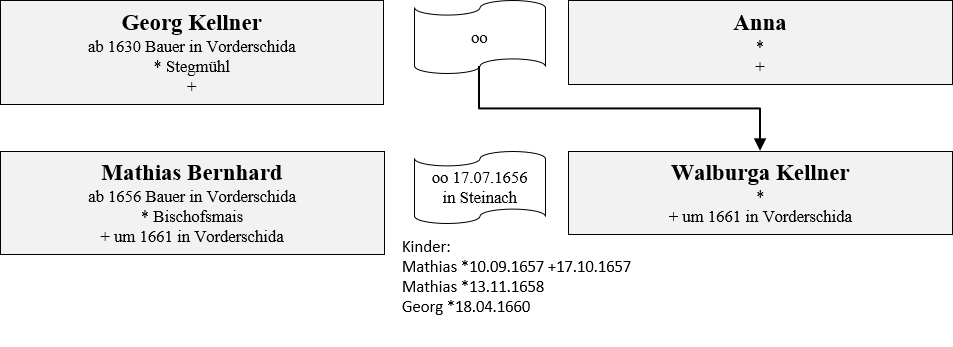

1656 übergeben Georg und Anna Kellner den Erbrechtshof an ihre Tochter Walburga und deren Ehemann Mathias Bernhardt von Bischofsmais11.

Drei Bernhard-Kinder werden in dem Zeitraum von 1657 – 1660 auf dem Hof geboren, doch 1661 scheinen beide Bauersleute gestorben zu sein.

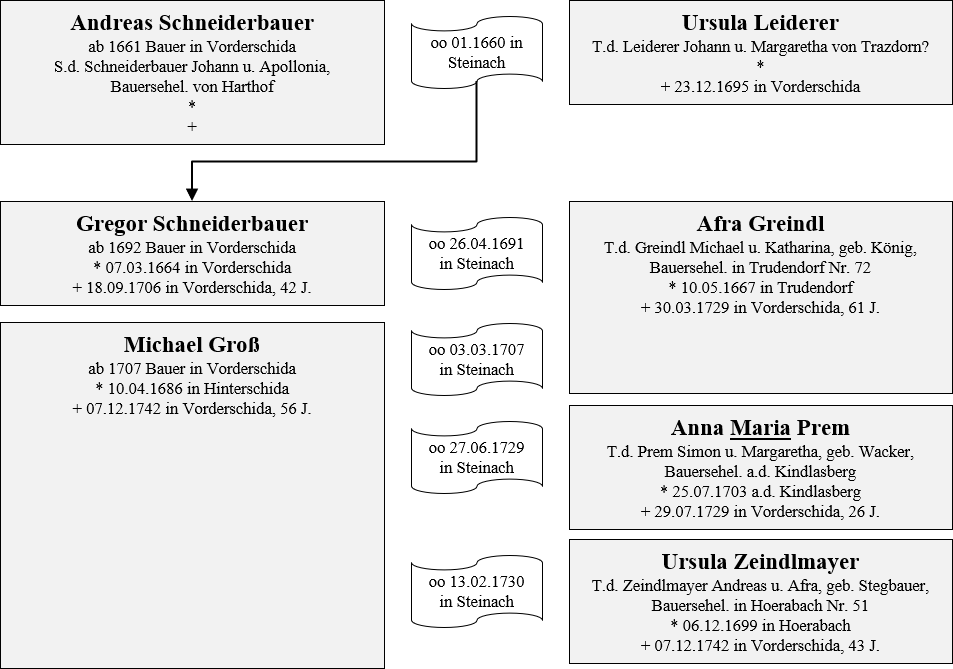

Denn am 5. November 1661 verkaufen Georg Kellner von der Stegmühl und Andreas Erndl von Obermenach als verordnete Vormünder der Bernhard-Kinder den Hof an Andreas und Ursula Schneiderbauer12.

Die Eltern übergeben am 27.02.1692 den Hof an ihren Sohn Gregor Schneiderbauer, der mit der Trudendorfer Bauerstochter Afra Greindl verheiratet ist. Aus der Ehe entsprießen vier Mädchen und ein Junge, von denen jedoch nur die Töchter Barbara (*1695) und Maria (*1700) nicht im Kindsalter sterben.

1706 stirbt der Schieda-Bauer im Alter von 42 Jahren und die 40jährige Witwe verheiratet sich mit Michael Groß vom Nachbarhof Hinterschida. Für den 21jährigen Bauerssohn ist dies eine gute Gelegenheit in einen großen Hof einzuheiraten. Es kommt auch noch ein Sohn - Lorenz Groß - 1708 zur Welt.

1729 stirbt die 61jährige Schiderhof-Bäuerin und der 43jährige Witwer holt sich drei Monate später mit Anna Maria Prem eine junge Braut ins Haus. Doch tragischerweise stirbt die 26jährige einen Monat nach der Hochzeit.

1730 verheiratet sich Michael Groß ein drittes Mal mit der 30jährigen Ursula Zeindlmayer von Hoerabach.

Aus dieser dritten Ehe gehen nochmals drei Kinder hervor:

- Johann Paul Groß (*1731) wird später Bauer auf dem Unterhartberg

- Mathias Groß (*1733) heiratet in den Bogner-Hof in Trudendorf Nr. 69 ein, und zieht später als Bauer auf den Scheftenhof.

- von Tochter Anna Maria (*1734) ist der weitere Lebensweg nicht bekannt

Am 07.12.1742 sterben beide Bauerseheleute. Ob die Ursache ein Unglücksfall oder eine Krankheit war, hat der Pfarrer in den Sterbebüchern nicht eingetragen. Aber beide wurden noch mit den heiligen Sterbesakramente versehen.

Die drei kleinen Kindern werden bei Verwandten in Obhut gehen und der Hof wird 1743 von den Vormündern verkauft.

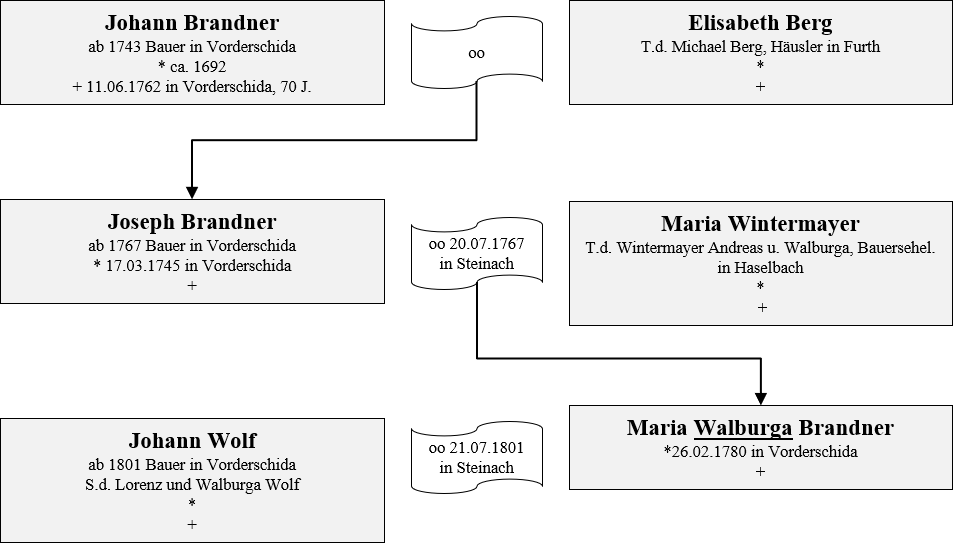

Als neue Bauerseheleute ziehen Brandner Johann und seine Ehefrau Elisabeth ein. Sohn Joseph übernimmt 1767 den Hof und nimmt Maria Wintermayer von Haselbach zur Frau.

Von den sechs Töchtern übernimmt Walburga den Hof, die 1801 Johann Wolf heiratet. Bis 1823 kommen zehn Kinder des Ehepaares in Vorderschida zur Welt.

1838 werden die drei Höfe Vorder-, Mitter- und Hinterschida in die Pfarrei Oberalteich umgepfarrt und die Einträge in den Kirchenbüchern von Steinach enden.

1 Straubinger Salbuch des Augsburger Domkapitels von 1444, erschienen im Jahresbericht d. Hist. Vereins von Straubing, 65. Jhg. 1962, S. 46

2 StA Landshut, Landschaft Unterlands Rep. 186 Nr. 1180 III

3 BayHStA München Kloster Oberalteich Urkunden 1218

4 BayHStA München Kloster Oberalteich Urkunden 1249

5 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 84

6 BayHStA München Kloster Oberalteich Urkunden 1307

7 BayHStA München Kloster Oberalteich Urkunden 1373: 22.01.1607: Hans Khern zu Muckenwinkling und seine Frau Kunigund verkaufen an Jacob Leiderer zu Vorderschida und dessen Frau Maria ihren halben Teil am Aichenforst und mehrere Wiesmade.; S: Georg Griesmair, Rentmeister zu Straubing

8 BayHStA, Kloster Oberalteich Urkunden 1387

9 BayHStA München Kloster Oberalteich Urkunden 1437: Catharina, Witwe des Georg Fuchs, Müller zu Furth, deren Tochter Margaretha, Frau des Andre Leiderer zu Mitterschida, dieser und Wolf Hartberger als Vormünder der unmündigen Töchter des Georg Fuchs (Katharina, Dorothea, Magdalena) übergeben der Tochter bzw. Schwester das Erbrecht auf dem sog. Vilser Gütl zu Niedermenach.;

10 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P45, fol. 87 Kaufbrief vom 16.05.1630:

11 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P56, fol.13 Übergabebrief vom 03.10.1656

12 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P 68, fol. 135 Übergabe pr. 450 fl vom 27.02.1692

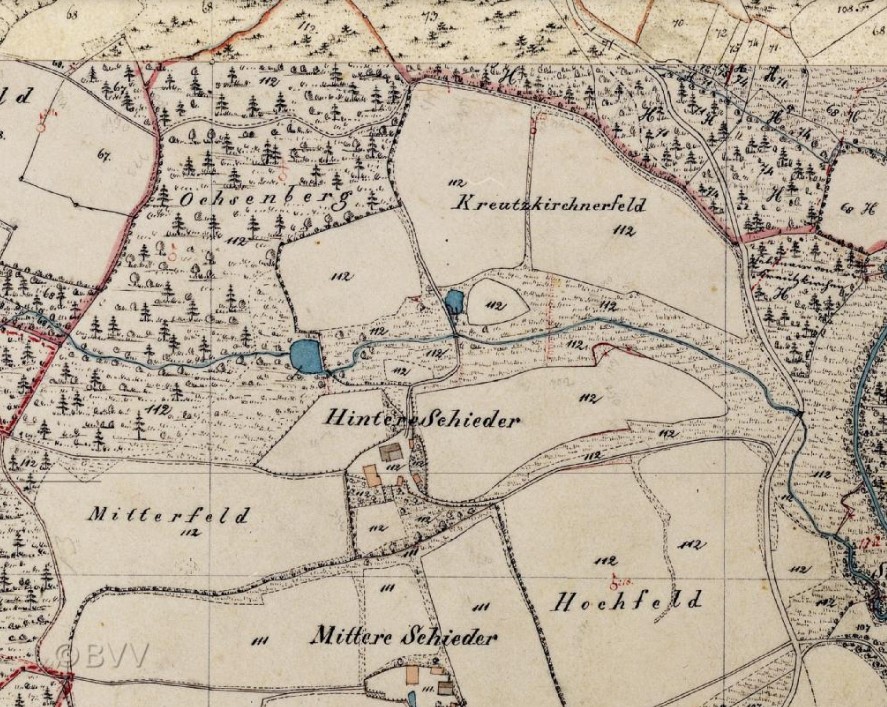

Die Besitzer des Hofes in „Mitterschida“ Hs.Nr. 111

auch Hainz-Gut genannt

von Claudia Heigl

Uraufnahme ca. aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

In dem alten Salbuch des Domkapitel Augsburg finden wir 14441 Hanns von Begarn und seine Ehefrau Anna als Besitzer von einem Teil des Hofes. Den anderen Teil besitzt ein Thoman von Kleinen Chägel und Osanna seine Schwester.

Alle haben ihren Besitz von einem Ulrich dem Pömlein gekauft, dem auch der Hof in der Vorderschida „gehört“ hatte.

Der Vorderschida-Hof und der Mitterschida-Hof waren also ursprünglich ein ganzer großer Hof. Wobei dies natürlich nicht mit der heutigen Bewirtschaftung zu vergleichen ist.

Interessanterweise müssen die Hofbesitzer ihre jährliche Abgaben an „Rent und Züns“ an den jeweiligen Amtmann des Domprobstes von Augsburg entrichten. Dies ist auch dem Hof in Vorderschida der Fall.

D.h. der Amtmann des Domprobstes von Augsburg wurde von den Abgaben der beiden Schida-Höfen - Mitter- und Vorderschida - bezahlt.

1579 hat sich das geändert. Von einer Abgabe an einem Amtmann ist nicht mehr die Rede. Die jährlichen Abgaben des Hofes in Höhe von 4 Schilling Pfennigen muss an das Kastenamt Straubing abgeführt werden und bekommt somit der Herzog von Bayern, der die Rechte 1535 vom Domkapitel abgekauft hatte.

1529 finden wir noch einen Michel Schittermair auf dem Hof, der auf 35 Pfennige geschätzt wird2.

Lt. dem Salbuch von 1579 sitzt auf dem Hof in der „Mittern Schitter“ ein Hans Schittermair. Er besitzt zwei Viertelbau auf Erbrecht, aufgrund eines Kaufbriefes aus dem Jahr 1543.

Zu dem Hof gehört eine Behausung, halb gemauert, ein hölzerner Stadl mit einer Tenne, Stall, Schupfen und ein Backofen, alles „zimblich“ erbaut3.

Bei dem Hof handelt es sich um einen „halben Hof“. Dies war eine reine Steuereinheit. Die Hofgröße war abhängig von der „Bonität“ der Böden. Ein halber Hof hatte ca. eine Größe von 50 Tagwerk.

Das halb gemauerte Haus war eine Besonderheit. Alle sonstigen Bauernhäuser in der Umgebung war zu dieser Zeit aus Holz. Hans Schittermair dürfte das Haus neu erbaut haben, da alles „zimblich“ erbaut war, d.h. in sehr gutem Zustand war.

Der Familienname „Schittermair“ oder auch die weitere Schreibweise „Schiedermair oder Schiedermayer“ leitete sich von dem Hofnamen ab.

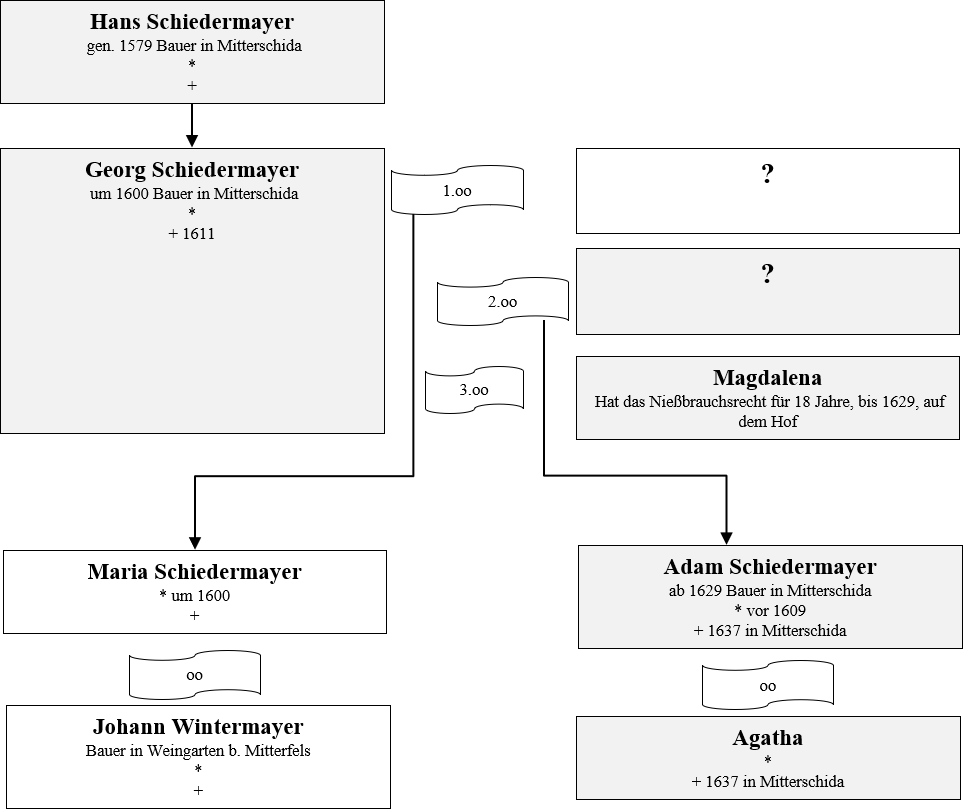

Sohn Georg Schiedermayr folgt ihm nach. Georg scheint dreimal verheiratet gewesen zu sein.

Aus erster Ehe stammt eine Tochter namens Maria, geboren um 1600. Sie verheiratet sich mit Johann Wintermayer, Bauer in Weingarten bei Haibach und erhält bei ihrer Verheiratung 550 Gulden als Erbteil.

Sohn Adam stammt aus der „anderen Ehe“.

Bei einem Vergleich mit ihren Stiefkindern, nach dem Tod von Georg im Jahr 1611, erhält die dritte Ehefrau, eine Magdalena, 18 Jahre lang das „Erbrecht auf den Hof“. Spätestens zur Lichtmess 1629 endet das Nutznießungsrecht und sie muss den Hof an ihren Stiefsohn Adam Schiedermayer abtreten.

Georg hinterlässt noch zusätzlich ein Vermögen von 1200 Gulden, dass zwischen der Witwe und den beiden Kindern aufgeteilt wird4.

1637 sind Adam Schiedermayer und seine Ehefrau Agatha Tod. Dies wird wohl in engem Zusammenhang mit dem Schwedeneinfall stehen, die im Januar 1637 die Gegend verwüsteten.

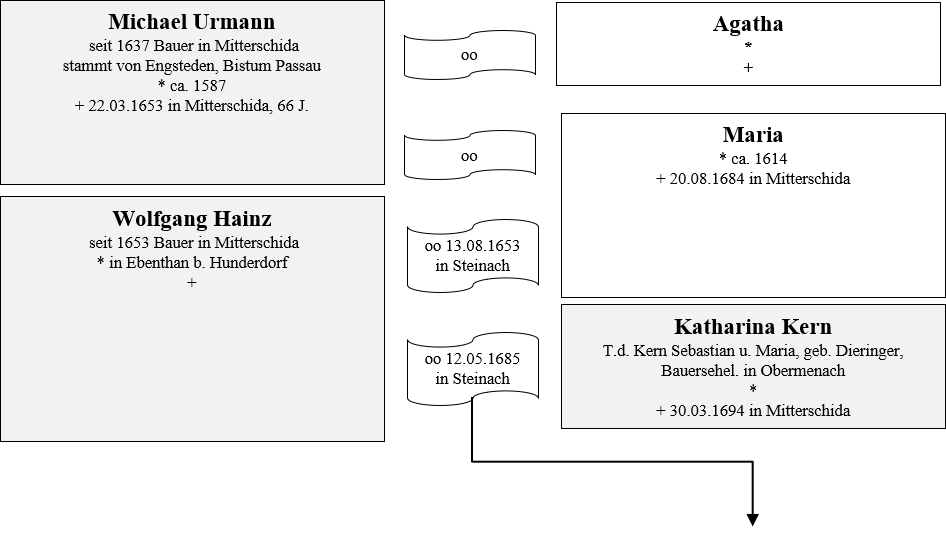

Am 27.08.1637 verkauft Johann Wintermayer von Weingarten den Hof seines Schwagers dem „ehrbaren Michael Urmann von „Engsteden Bistum Passau“ und Agatha dessen Ehefrau“ um 120 Gulden. Dies ist nur noch ein Bruchteil, was der Hof 1611 wert war.

Bei dem Herkunftsort dürfte es sich um das Engstetten in der Marktgemeinde St. Peter in der Au in Niederösterreich handeln, das damals zum Bistum Passau gehörte. Durch die Schwedeneinfälle waren viele Höfe ohne Bewohner und es kam zu Neuansiedlungen durch Bauern, die an der Donau aufwärts zogen. Eine Rolle dürften dabei die Klöster gespielt haben. Engstetten gehörte zur Benediktiner-Abtei in Garsten und es dürfte eine Verbindung zum Benediktinerkloster Oberalteich bestanden haben.

Michael ist zweimal verheiratet. Aus der zweiten Ehe stammt ein Sohn namens Sebastian Urmann, der 1674 in den Engl-Hof in Muckenwinkling (Hs.Nr. 55) einheiratet.

Michael Urmann stirbt 1653 und seine zweite Ehehfrau und Witwe Maria verheiratet sich mit Wolfgang Hainz von Ebenthan bei Hunderdorf. Aus der Ehe geht nur ein Kind hervor, das jedoch nicht überlebt. Als Maria 1684 stirbt, heiratet der Witwer Wolfgang Hainz die Bauerstochter Katharina Kern von Obermenach.

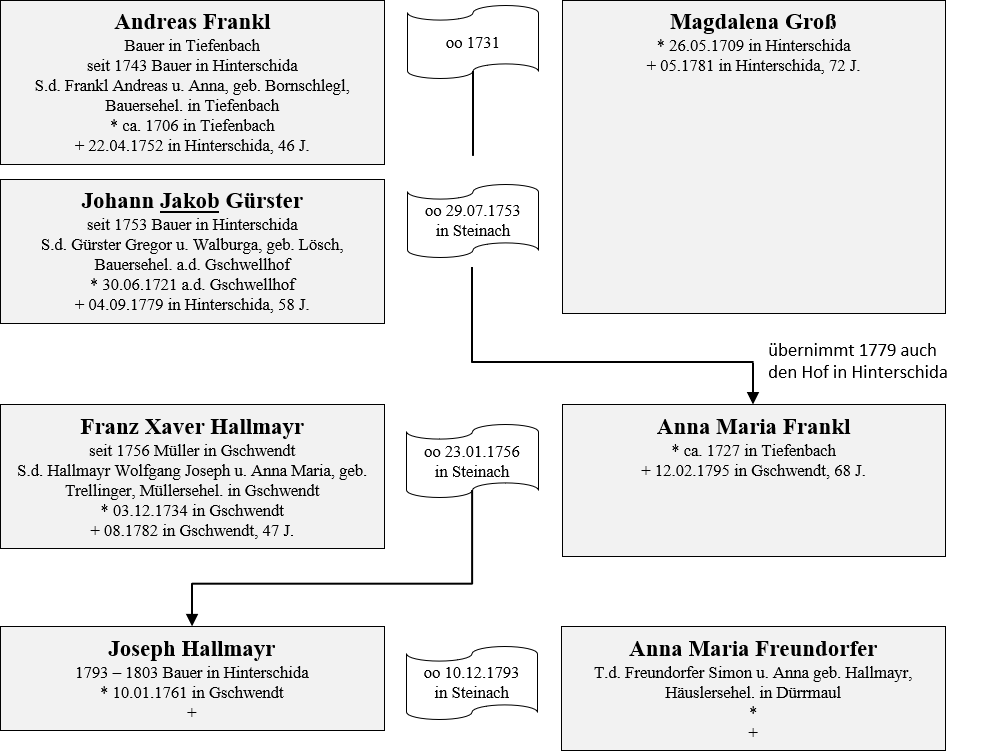

Den Hof übernimmt Tochter Maria Hainz aus der der zweiten Ehe. Die jüngere Tochter Margaretha Hainz (*1692) heiratet den Bauern Mathias Stegbauer von Unterholzen bei Rattenberg. Die Hoferbin Maria Hainz vermählt sich mit dem Nachbarssohn Johann Groß von Hinterschida. Dies ist für den Bauerssohn eine Möglichkeit Bauer auf einem eigenem großen Hof zu werden.

Seine Nachfahren bewirtschaften noch heute den Hof in Mitterschida. Etliche Kinder der Groß-Familie heirateten in die Höfe in der Umgebung ein.

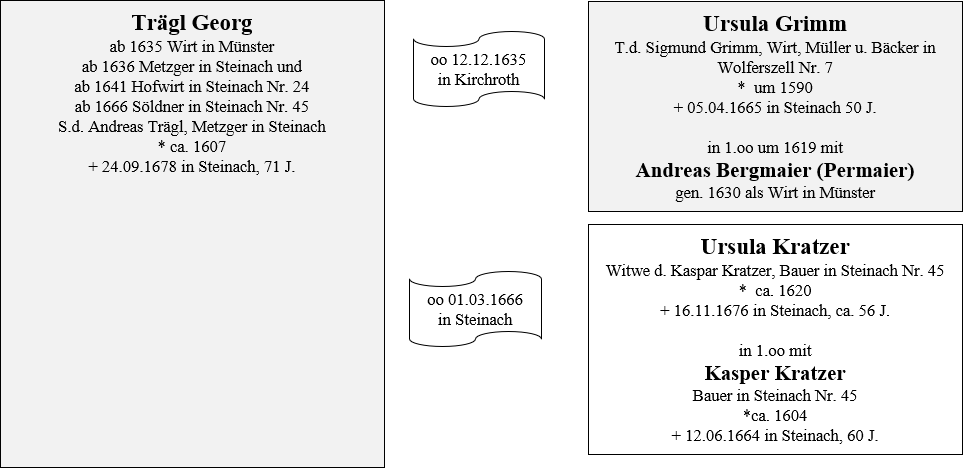

Der Mitterschida-Hof um 1900

Bild: Familie Groß Mitterschida

Familie Groß in Mitterschida um 1900

stehend v.l.: Barbara (*1883), Rosina (*1886), Karolina (*1892) , Peter (*1879) ,Josef (*1889) , Anna (*1882) , Maria (*1880) , Katharina (*1887)

vorne sitzend: Maria Kreszenz, geb. Kroiß (1848-1918), Peter (1845-1922), Kreszenz (*1877)

Bild: Familie Groß Mitterschida

1 Straubinger Salbuch des Augsburger Domkapitels von 1444, erschienen im Jahresbericht d. Hist. Vereins von Straubing, 65. Jhg. 1962, S. 46

2 StA Landshut, Landschaft Unterlands Rep. 186 Nr. 1180 III

3 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 83‘

4 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P29 I, fol. 42 Vertrag auf Ableiben des Georg Schiedermair in der Mittern Schieder zwischen der Witwe Magdalena und den Stiefkindern 19.03.1611

aktualisiert: 25.03.2022

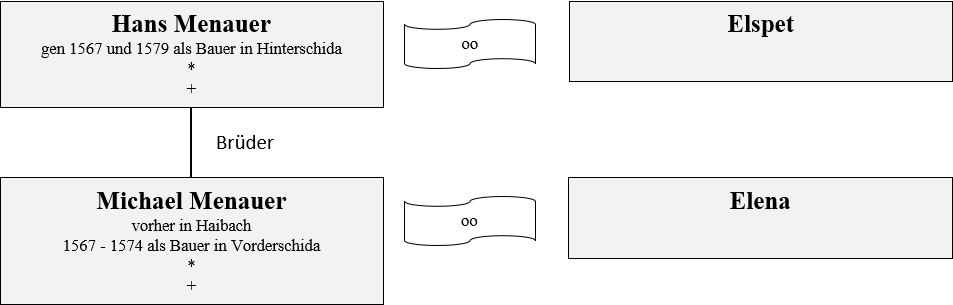

Die Besitzer des Hofes in „Hinterschida“ Hs.Nr. 112

auch Schweighof oder Weiherhof genannt

von Claudia Heigl

Uraufnahme ca. aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Im Mittelalter wurde der Hof als „Schweighof“ bezeichnet. Es handelte sich um einen „ganzen Hof“, d.h. er hatte so um die 100 Tagwerk als Hofgröße.

Erste Einblicke gibt das alte Salbuch des Augsburger Domkapitel von 14441. Hier wird der Hof wie folgt beschrieben:

Die Swaig daselbs für sich selbs 6 Schill. Pfg.

Das Gut genannt in der Haid 60 Pfg.

eine Hube halb im Aulental 60 Pfg.

Zu merken, daß das Aulental mit allem Holz darin gehört gen Augspurg … und ein jeder Schwaiger in der Schiter soll des Holzes Forster sein und des hüten, dann allein von der Waid in Aulental soll derselbig Forster und Schwaiger jährlich 70 Pfg. Martini geben.

Hanns Swaiger, Hausfrau Anna und Erben haben zu Lehen genommen … eine halbe Hub Baues, genannt Mauselprecht, mit Erbschaft an sie gekommen von Peter dem Swaiger ihrem Vater …. jährlich 60 Pfg.

Auf dem Hof saß also ein Hans Swaiger und seine Ehefrau Anna, die den Hof von dem Vater Peter dem Swaiger geerbt hatten.

Swaiger ist eine Urform des heutigen Familiennamens Schweiger/Schwaiger. Er leitet sich von dem „Schweighof“ ab.

1529 ist ein Anndre Baur auf dem Gut, das mit 25 Pfennige bewertet wird2.

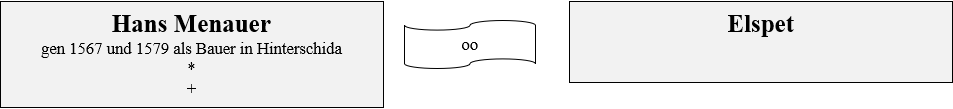

Ca. 30 Jahre später, 1567 werden die Bauerseheleute Hans und Elspet Menauer auf dem Hof genannt3:

1567 verkauft Hans Menauer „in der Schütter auf Weyer“ und dessen Ehefrau Elspet an ihren Bruder und Schwager Michael Menauer zu Haibach und dessen Ehefrau Elena das Erbrecht auf dem Lehen in der „vordern Schütter“, zinsbar zum fürstlichen Kasten zu Straubing, sowie das Gehölz am Schergenhofen.

In der Beschreibung von 1579 sitzt auf dem „Schweighof alda“ noch immer der o.g. Hans Menauer. Er besitzt den Hof vermög eines durchgehenden Erbbriefes ausgestellt vom verstorbenen Heinrich Trucksäß, Domprobst und Gotfriedt Hauscher, Dekan des Domkapitels zu Augsburg, ausgefertigt im Jahr 14504.

Zu dem Hof gehört eine hölzerne Behausung, ein Stadl mit einer Tenne, Stall und ein Backofen, alles mittelmäßig erbaut. Davon der dient er jährlich an den fürstl. Kasten nach Straubing 2 Pfund Schilling 2 Pfennige.

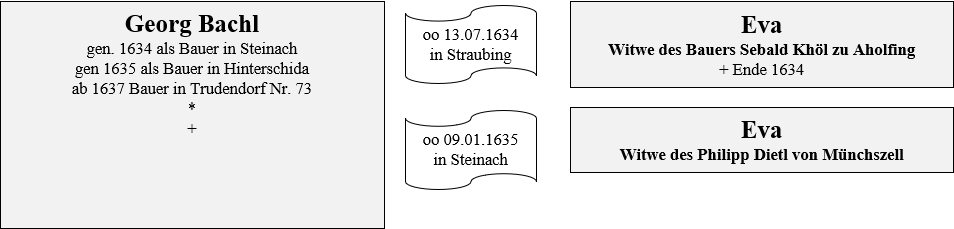

Während des 30jährigen Krieges sind vom Steinacher Pfarrer etliche Hochzeiten an das Dekanat Pondorf gemeldet worden. Hier ist auch eine Trauung des Schieda-Bauern Georg Bachl dabei, der 1635 Eva, die Witwe des Philipp Dietl von Münchszell heiratet5.

Als Trauzeugen sind vermerkt: Georg Bachl von Hoerabach, Thomas Aman von Muckenwinkling, Wolf Kelner von der Stegmühl und Sebastian Menauer von Hitzenberg.

In welchem Zusammenhang Georg Bachl mit der Menauer-Familie steht, geht hieraus nicht hervor. Es könnte jedoch eine verwandtschaftliche Beziehung bestanden haben, da ein Menauer von Hitzenberg auch als Trauzeuge auftritt.

Im Januar 1637 kommt das Schwedenherr in die Gegend und plündert das Kloster Oberalteich. Mordend und plündernd terrorisieren sie die umliegende Gegend.

Einen traurigen Einblick, was die Bauern durchmachen mussten, gibt ein Kaufbrief vom April 1637:

Da die Tochter Maria der verstorbenen Bauerseheleute Wolfgang und Barbara Fux von Trudendorf „durch das anwesende Kriegsvolk entführt wurde“ verkaufen die Vormünder der Erbin Ursula den Hof an Georg und Eva Bachl6.

Die Eltern des armen Mädchens dürften bei dem Überfall ihr Leben gelassen haben und auch bei der entführten Tochter Maria wird damit gerechnet, dass sie auch nicht lebend zurückkommt, wenn sie nicht schon Tod ist. Auch deren Tante Ursula, sie ist eine Schwester der Mutter Barbara Fux, scheint eine Waise geworden zu sein.

Die Bachl’s ziehen nach Trudendorf und als Hofnachfolger in Hinterschida kommt 1637 ein Wolfgang Käpel.

Wolfgang Käpel ist zweimal verheiratet, jedes Mal mit einer Margaretha. Zwölf Kinder sind von ihm bekannt. Sohn Leonhard aus erster Ehe wird Bauer auf dem Sackhof in Steinach und Sohn Georg aus zweiter Ehe übernimmt 1668 den elterlichen Hof in Hinterschida7.

Seine Ehe mit Eva Kornmann bleibt kinderlos und die Bauerseheleute verkaufen den Hof in Hinterschida am 29.03.1683 an den „ehrbaren Wolf Groß in der Bogen“8 und erwerben als Alterssitz das „gemauerte Gerichtsschreiberhäusl in Mitterfels“9.

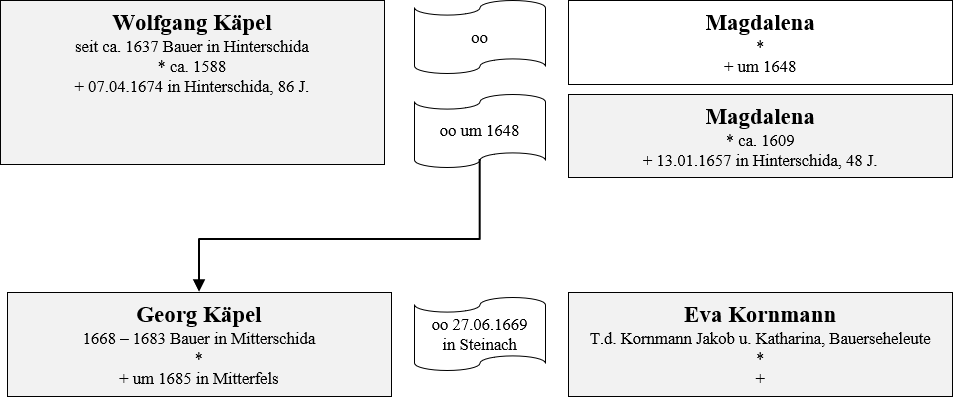

Wolfgang Groß hat mit seiner Ehefrau Maria acht Kinder, die bekannt sind.:

- Walburga heiratet 1693 den Bauern Georg Obermayer von Obermenach

- Johann heiratet 1702 die Bauers- und Erbtochter Maria Hainz von Mitterschida

- Maria heiratet 1702 den Bauerssohn Wolfgang Engl von Unterhartberg

- Georg übernimmt 1705 den elterlichen Hof in Hinterschida

- Michael (*1686) heiratet 1707 die Bauerswitwe Afra Schneiderbauer von Vorderschida und wird dort Bauer

- von den weiteren Kindern Johann Wolfgang (*1684), und Andreas (*1692) ist der weitere Lebensweg unbekannt. Ein Sohn stirbt im Kindesalter.

Der Hofnachfolger Georg Groß stirbt im Alter von 30 Jahren und die Witwe Maria, eine geb. Foidl von Agendorf, verheiratet sich mit dem Bauerssohn Johann Rothamer von Rotham.

Maria Groß bzw. Rothamer bringt in ihren zwei Ehen sieben Töchter zu Welt:

- Maria Groß(*1706) heiratet 1742 den Bauerssohn Jakob Strohmayr von Amselfing

- Magdalena Groß (*1709) heiratet 1731 den Bauern Andreas Frankl von Tiefenbach und übernimmt 1741/42 den Hof in Hinterschida

- Walburga Groß (*1712) heiratet 1734 den Bauern Joseph Zeindlmeier von Hoerabach

- Maria Anna Rothamer (*1717) stirbt mit 18 Jahren am 26.05.1736

- Barbara Rothamer (*1720) heiratet 1743 den Johann Bachmaier und übernimmt den Hof in Tiefenbach

- Magdalena Rothamer (*1723), deren Lebensweg ist unbekannt

1743 kommt es zu einem Hoftausch. Tochter Magdalena Groß übernimmt mit ihrem Ehemann Andreas Frankl 1741 den Hof in Hinterschida. Dafür übernimmt die Halbschwester Barbara Rothamer mit ihrem zukünftigen Ehemann Johann Bachmaier 1743 den Hof in Tiefenbach. Barbara stirbt jedoch bereits nach drei Jahren Ehe und der Witwer verheiratet sich neu.

Als Andreas Frankl mit 46 Jahren stirbt, heiratet die Witwe Magdalena Frankl den Bauerssohn Johann Jakob Gürster vom Gschwellhof.

Nach dem Tod des zweiten Ehemannes übergibt die Witwe Magdalena Gürster 1779 ihrer Tochter aus erster Ehe, Anna Maria Frankl, den Hof in Hinterschida. Anna Maria ist bereits seit 1756 mit dem Gschwendt’ner Müller Franz Xaver Hallmayr verheiratet und die Müllerseheleute bewirtschaften, neben der Mühle in Gschwendt, auch den Hof in Hinterschida, bis sie ihn 1793 an ihren Sohn Joseph Hallmayr übergeben. Die Mühle in Gschwendt übernimmt der älteste Sohn Andreas.

Noch im gleichen Jahr heiratet Joseph Hallmayr die Bauerstochter Anna Maria Freundorfer von Dürrmaul bei Haselbach. Sechs Kinder kommen in Hinterschida zur Welt, bis das Ehepaar 1803 den Hof an Peter und Anna Maria Pellkofer von Eisenhart verkaufen.

Zu dem Hof gehörte, relativ weit weg im Hoeramoos gelegen, ein Ausnahmshäusl. Wahrscheinlich hatte sich ein Ausnahmsbauer das Haus gebaut, um näher bei den Ortschaften Agendorf und Muckenwinkling zu sein. Vielleicht hatten sich die Ausnahmer nach der Übergabe auch mit den Jungen nicht verstanden und sind so weiter weg gezogen. Die Wiese, auf der das Häusl stand, wird schon 1579 im dem Salbuch beim Hof beschrieben: „An Wismadt... der in der Öd, aufm Hörmoß ein Tagwerk einmädig“10.

Als Peter Pellkofer den Hof kaufte, hatte er für das Ausnahmshäusl keine Verwendung mehr und verkaufte es 1805 an seinen Tagelöhner Georg Lindmayr.

Ca. 1814 übergeben sie den Hof an ihren Sohn Wolfgang Pellkofer der sich mit der Bauerstochter Anna Maria Kellner von Niedermenach verheiratet.

1838 werden die drei Höfe Vorder-, Mitter- und Hinterschida in die Pfarrei Oberalteich umgepfarrt und die Einträge in den Kirchenbüchern von Steinach enden.

1 Straubinger Salbuch des Augsburger Domkapitels von 1444, erschienen im Jahresbericht d. Hist. Vereins von Straubing, 65. Jhg. 1962, S. 46

2 StA Landshut, Landschaft Unterlands Rep. 186 Nr. 1180 III

3 BayHStA München Kloster Oberalteich Urkunden 1218

4 Staatsarchiv Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing 1579, fol 80‘

5 BZA Regensburg, Dekanatsakten Pondorf P7 Heiraten Januar bis Februar 1635

6 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P50, fol.54 Kaufbrief vom 18.04.1637

7 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P61 II, fol.145 Vergleich vom 26.06.1671

8 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P65 II, fol. 152 Kaufbrief pr. 1112 fl vom 29.03.1683

9 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P65 II, fol. 160 Kaufbrief pr. 425 fl vom 28.06.1683

10 Staatsarchiv Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing 1579, fol 80‘

weitere Quellen:

Bischöf. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel der Pfarrei Steinach

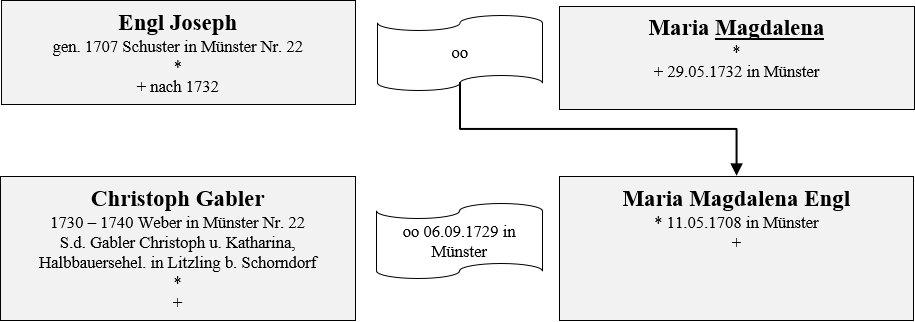

Das Gablinger-Häuschen Hs.Nr. 22

ab 1890: Hs.Nr. 27, gehört heute zu Kirchplatz 2

von Claudia Heigl

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Das kleine Haus stand direkt gegenüber dem Wirtshaus Nr. 19. Sein Name ist auf den Weber Christoph Gabler zurückzuführen.

1729 heiratet der Bauerssohn Christoph Gabler von Litzling bei Schorndorf die Münsterer Schusterstochter Magdalena Engl. Bis 1741 kommen acht Kinder in Münster zur Welt.

Ab dann finden sich keine Einträge der Familie mehr in den Kirchenbüchern. Wahrscheinlich ist die Familie nach Straubing verzogen, da bei den letzten drei Kindern bereits die Viehhändlerseheleute Christoph und Anna Maria Auckenprand von Straubing als Taufpaten auftraten.

In dem Haus dürften vorher auch schon die Eltern von Magdalena, Joseph und Magdalena Engl gewohnt haben. 1707 wird Joseph Engl erstmals als Schuster in Münster erwähnt.

Am 28.02.17411 kauft der Münsterer Hofwirt Johann Michael Fleischmann das "Christoph Gablerische Häuschen". Es dürfte von da an als Ausnahmshaus oder Inwohnerhaus für die Dienstboten des Wirtsanwesens gedient haben.

Als der Steinacher Gutsherr Eduard Freiherr von Berchem-Königsfeld das Wirtsanwesen 1875 erwirbt, braucht er das kleine Häuschen nicht mehr.

Am 30.11.1875 kaufen es die Nachbarn und Metzgerseheleute Josef und Kreszenz Schneider um 3.235 Gulden von ihm ab. Zu dem Haus gehören 5,67 Tagwerk Grund dazu.

Der Besitz wird mit dem Metzgeranwesen Hs.Nr. 23 zusammengelegt.

Quelle:

1 StA Landshut, Fiskalamt Straubing (Rep.212) A 316, Akte Jakob Geiger, Tafernwirt zu (Pfaff-)Münster, gegen die Lokalkommission des aufgelösten Kollegiatstifts Straubing bzw. den Fiskus wegen Holzrechts im Münsterforst, darin enthalten ein Kaufbrief vom 30.06.1755 mit dem Hinweis

Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel Pfaffmünster

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer Hofanlagsbuchhaltung 248, Hofmark Münster 1752

StA Landshut, Rentamt Straubing B78, Häuser und Rustikalsteuerkataster Münster incl Steinach 1808

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Münster von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster, Umschreibehefte Münster 17/22-5, 17/22-9, 17/22-14

Stand: 20.04.2021

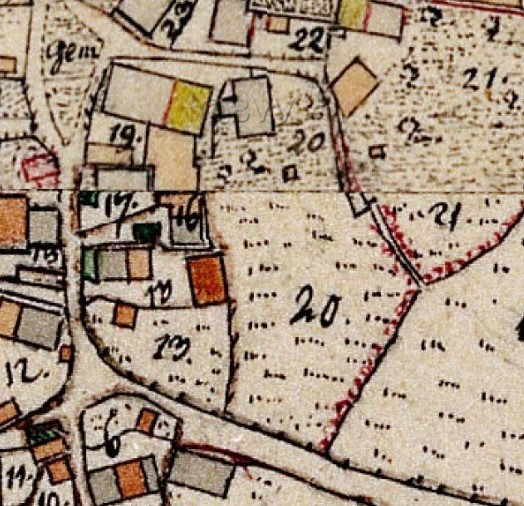

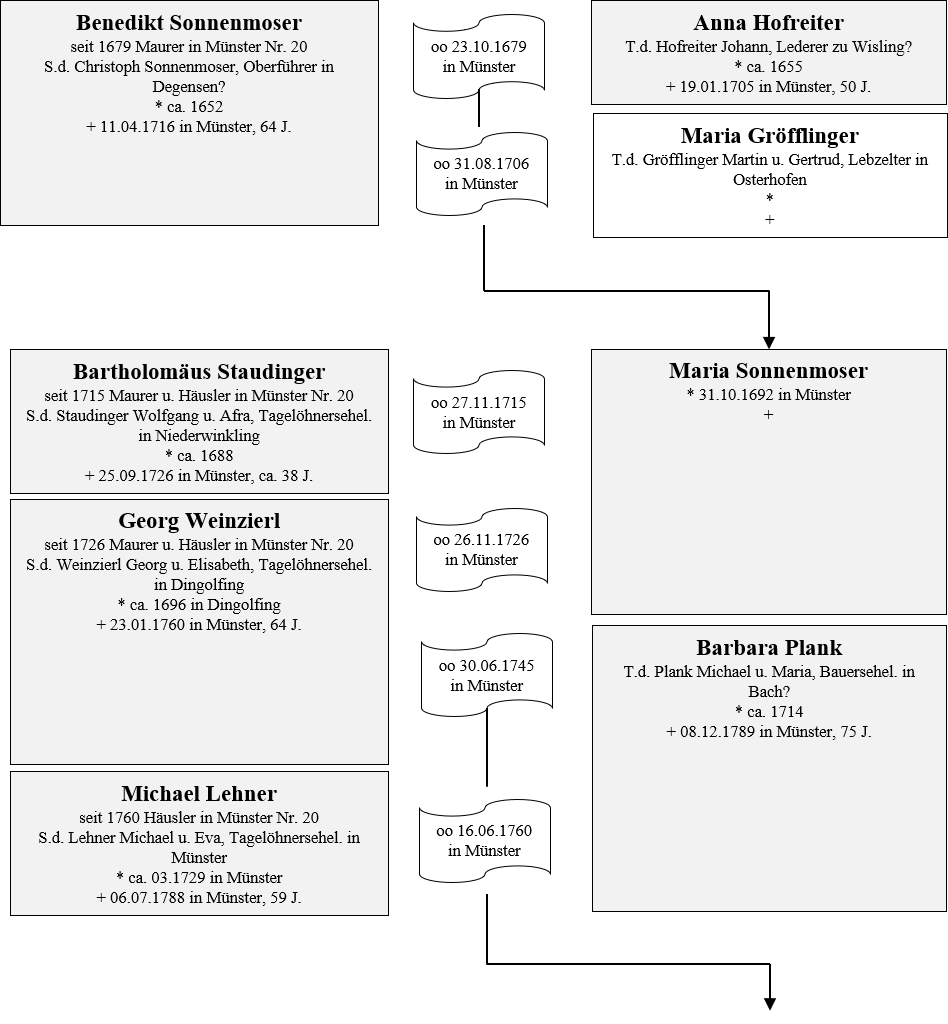

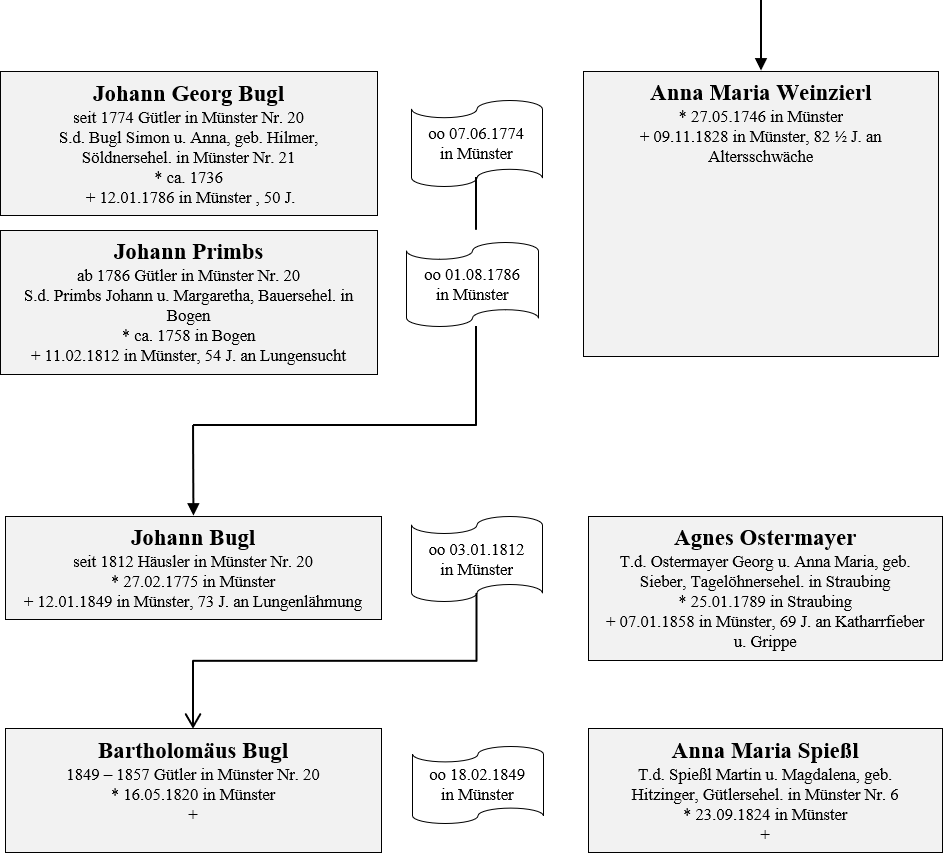

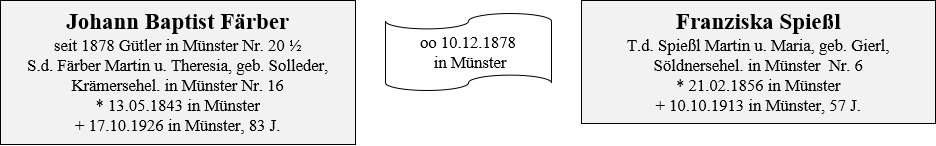

Das Pugl-Gütl Hs.Nr. 20

heute Kirchplatz 3 - Feuerwehrhaus

von Claudia Heigl

Direkt neben dem Wirtshaus "Grüner Kranz" (Nr. 19) in Münster befand sich das sog. Pugl-Gütl“ mit der Hs.Nr. 20.

Es dürfte sich hierbei ebenfalls um eines der ursprünglich acht Chorherrenhäuser gehandelt haben, das zweifellos bereits aus Stein erbaut wurde.

Laut dem Stiftbuch von 1685 musste der Besitzer Benedikt Sonnenmoser für das Haus und den dazugehörigen Garten jährlich 7 Gulden an das Kollegiatstift Straubing entrichten1.

Zum Vergleich: Für gewöhnliche Häuser waren lediglich Zahlungen von etwa 10 bis 30 Kreuzer fällig2.

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bayer. Vermessungverwaltung München, Bayernatlas

Etwa 1679 dürfte der Maurer Benedikt Sonnenmoser sich auf dem Anwesen ansässig gemacht haben. Der Maurer ist vom Tegernsee zugewandert. Sein Vater Christopher Sonnenmoser wird als Alpenführer bezeichnet.

Ein Bruder von ihm, der Badergeselle Kaspar Sonnenmoser, wird ebenfalls 1683 in Münster getraut. Von ihm und seiner Braut Eva Kleinmüller kommt ein Kind in Münster zur Welt, doch dann verliert sich die Spur der beiden wieder.

Als Benedikt Sonnenmosers erste Ehefrau Anna, geb. Hofreiter 1705 stirbt, vergleicht sich der Witwer mit seinen vier Kindern aus erster Ehe wegen dem Erbe3:

- Eva (*1682) heiratet 1704 den Schneider Joseph Mayer von Münster Nr. 11

- Nikolaus (*1688)

- Maria (*1692)

- Anna Maria (*1696)

1715 übernimmt seine Tochter Maria den Besitz, die sich mit dem Maurer Bartholomäus Staudinger von Niederwinkling vermählt. Durch Tod und Wiederverheiratung kommt Georg Weinzierl und Michael Lehner auf das Anwesen, die sich ihren Lebensunterhalt ebenfalls als Maurer verdienen.

Johann Georg Bugl vom Nachbarhof Hs.Nr. 21 kommt schließlich 1774 durch Einheirat auf das Gütl. Auf seinem Elternhof Nr. 21 (heute Kirchplatz 4), das als „1/6 Buggelgütl“ bezeichnet wird, ist die Familie Bugl schon seit ca. 1661 ansässig.

Als Johann Georg Bugl mit 50 Jahren stirbt, heiratete seine 40jährige Witwe 1786 den 12 Jahre jüngeren Johann Primbs von Bogen. Vier Wochen vor seinem Tod übergibt Johann Primbs am 13.01.1812 den Besitz an seinen Stiefsohn Johann Bugl. Als Bartholomäus Bugl den Hof am 12.02.1849 von seinem Vater übernimmt, gehören zum Anwesen 16 Tagwerk Grund.

Am 06.08.1857 verkaufen Bartholomäus und Anna Maria Bugl das Gütl mit 10 Tagwerk Grundbesitz an den Nachbarn und Wirt Johann Röckl um 3.400 Gulden. Seitdem gehört der Besitz zum Wirtsanwesen und wird mit diesem immer zusammen veräußert. Das alte Bugl-Wohnhaus wird 1883 abgerissen und ein Stadel für das Wirtshaus errichtet.

Durch Kauf kommt schließlich der gesamte Wirtshauskomplex 1931 in den Besitz der Brauerei Gebrüder Röhrl.

Aussicht vom Wirtshaus in den hinteren Garten (ehem. Bugl-Anwesen) mit dem Teich

Im Hintergrund sind die Ökonomiegebäude des Obermeier-Anwesens zu sehen.

Bild: Familie Schubert

1977 erwirbt die Gemeinde einen kleinen Teil des Grundstückes und errichtet darauf das neue Feuerwehrhaus. 2007 wird von der Gemeinde nochmals Grund von der Brauerei Röhrl erworben, um einen Schulungsraum an das Feuerwehrhaus anbauen zu können, der im September 2013 feierlich eingeweiht wird.

2013 kauft die Gemeinde Steinach auch das Wirtshaus von der Brauerei. Der untere Teil des früheren Bugl-Gartens wird von der Röhrl Grundstücksverwaltung Straubing privat verkauft.

Vorne das Wirtshaus aufgenommen im März 2021

Der hintere Garten mit dem Feuerwehrhaus und dem rechts darunter liegenden Garten bis zur Obermayerstr. hinunter war

das ursprüngliche Bugl-Anwesen.

Bild: Claudia Heigl

1BayHStA München, Straubing Kollegiatstift St. Jakob und Tiburtius KL 3, Zins- und Stiftbuch, fol. 121

2 Ein Gulden entspracht 60 Kreuzer.

3 BayHStA München, Briefprotokolle Straubing 641, fol 14 Vertrag 06.09.1706

Quelle:

Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel Pfaffmünster

BayHStA München, Kurbayern Hofkammer Hofanlagsbuchhaltung 248, Hofmark Münster 1752

StA Landshut, Rentamt Straubing B78, Häuser und Rustikalsteuerkataster Münster incl Steinach 1808

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokolle der Steuergemeinde Münster von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster, Umschreibehefte Münster 17/22-5, 17/22-9, 17/22-14

Aktualisiert: 06.10.2024

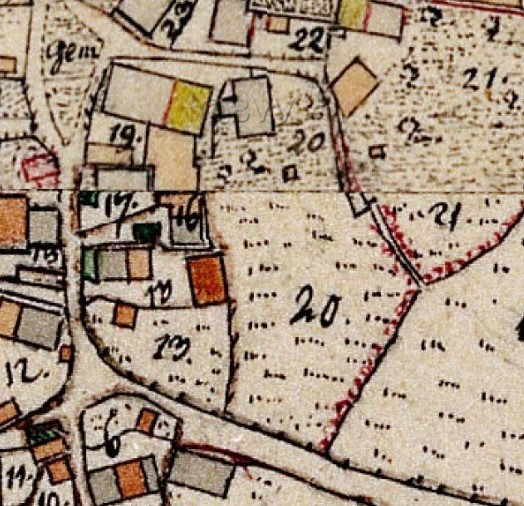

Das Obermeier-Anwesen Hs.Nr. 20 1/2

ab 1890: Hs.Nr. 9, heute Obermayer Str. 6

von Claudia Heigl

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Der Grund, auf dem das Haus und der Stadel errichtet wurde, gehörte ursprünglich zum sog. "Bugl-Gütl" Hs.Nr. 20 in Münster und ab 1857 zum Wirtsanwesen.

Als Johann Georg Wagner 1866 die Wirtswitwe Anna Maria Geith heiratet, errichten beide noch im selben Jahr ein neues Wohnhaus mit Stall im unteren Teil des ehem. „Bugl-Gartens“, das die Hausnummer 20 1/2 erhält.

Im März 1872 stellt der Wirt Georg Wagner einen Antrag, um das kleine Häuschen, das nur zwei Zimmer hat, nach Westen als "Austragshaus" um weitere zwei kleine Zimmer erweitern zu dürfen1.

1875 veräussern die Wirtsleute das Wirtshaus an den Steinacher Gutsherrn Eduard Freiherr von Berchem-Königsfeld.

Kurz vor dem Verkauf des Wirtsanwesens verkaufen Johann Georg und Anna Maria Wagner auch das "Austragshaus" am 8. Juli 1874 an Alois und Helena Hutterer um 700 Gulden.

1877 erwirbt die Hofstelle der Krämer Florian Färber von Münster, der es 1878 an Franziska Spießl weiterverkauft, die seinen Bruder Johann Baptist Färber heiratet.

1911 verkaufen die Färber‘s das Haus an Max und Franziska Gabler und ziehen in die Bergstr. 1 (alte Hs.Nr. 69) in Münster.

Das Ehepaar Gabler bleibt nur vier Jahre und tauscht am 26.10.1915 das Haus gegen das „Prommersbergergütl“ Hs.Nr. 27 (Weiherstr. 1) in Münster mit den Immobilienhändlern Märklstetter Josef und Amalie.

Diese verkaufen das Haus noch am gleichen Tag an Fürst Karolina, geb. Auer, von Geisling (1888-1973). Ihre Tochter Cäcilia Fürst (1913-1977) erbt das Anwesen, die sich mit Josef Obermeier (1912-1954) vermählt.

Blick vom Wirtshaus in den hinteren Garten (ehem. Bugl-Anwesen) mit dem Teich

Im Hintergrund sind die Ökonomiegebäude des Obermeier-Anwesens zu sehen.

Bild: Familie Schubert

vorne das ehemalige Obermeier-Anwesen vor dem Abbruch

Bild: Familie Färber

Nach dem Tod des unverheirateten Sohnes Johann Obermeier im Jahr 2013, wird das Anwesen von den Erben veräussert und das Wohnhaus 2015 abgebrochen.

Vorne das Wirtshaus aufgenommen im März 2021

Der hintere Garten mit dem Feuerwehrhaus und dem rechts darunter liegenden Garten bis zur Obermayerstr. hinunter war

das ursprüngliche Bugl-Anwesen.

Der Stadl an der Obermayerstr. gehörte noch zum ehemaligen Obermeier-Anwesen.

Bild: Claudia Heigl

Die Straßenbezeichnung "Obermayerstrasse" leitet sich nicht von dem "Obermeier-Anwesen" ab. Geehrt wird mit diesem Straßennamen der in und um Straubing wirkende Bildhauer Mathias Obermayr (1720-1799). Er ist der Schöpfer des Kreuzaltars und der Pieà in der Pfarrkirche St. Tiburtius in Münster.

Quellen:

1 StA Landshut, Rep. 162-17 Baupläne Straubing Nr. 2010

Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel Pfaffmünster

StA Landshut, Grundsteuerkataster, Umschreibehefte Münster 17/22-5, 17/22-9, 17/22-14

Stand: 20.04.2021

Seite 19 von 23