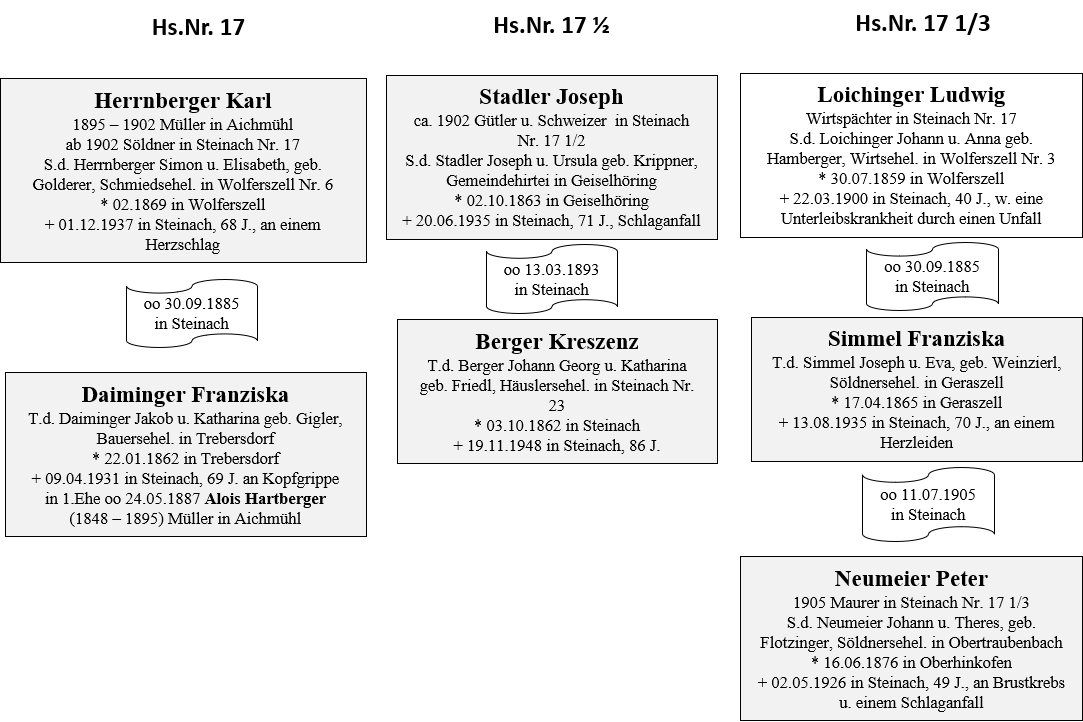

Die Besitzer des "Englbergerhof" oder "Dietl-Hof" Hs.Nr. 17

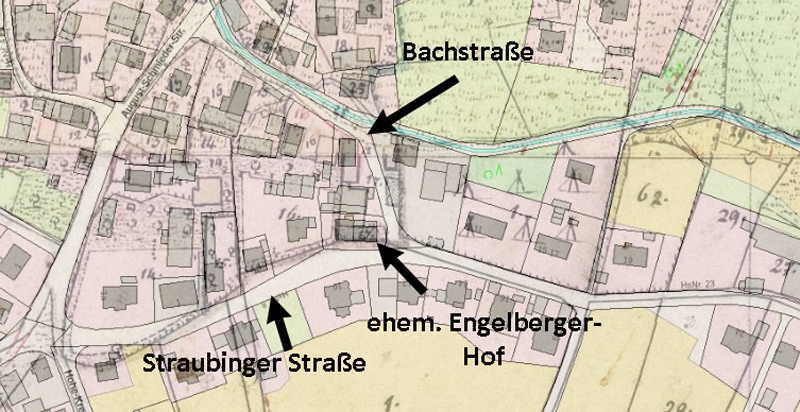

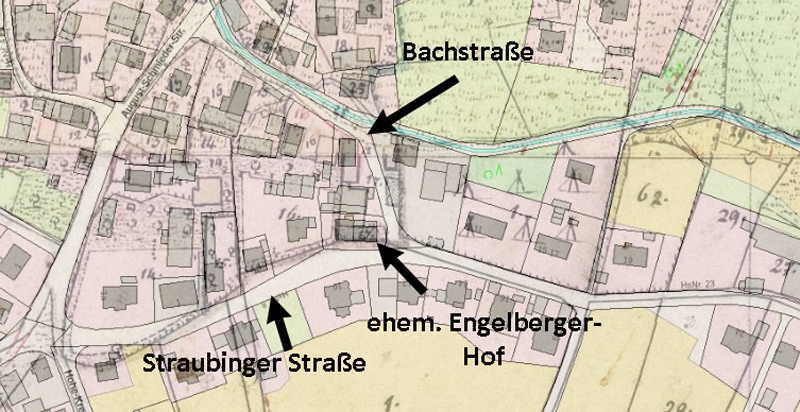

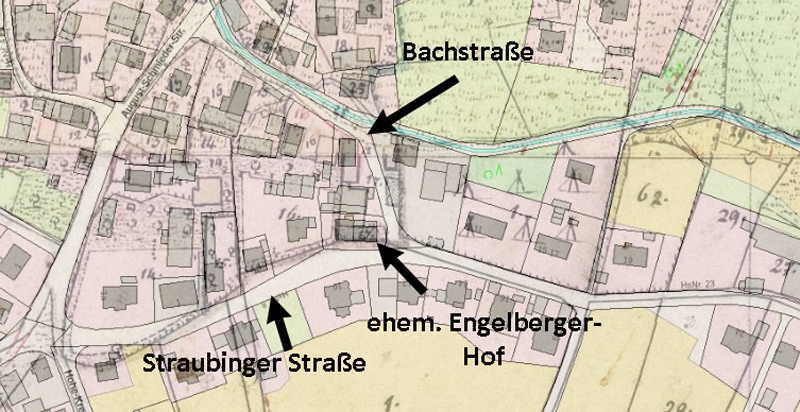

heute drei Anwesen in der Bachstraße in Steinach

von Claudia Heigl

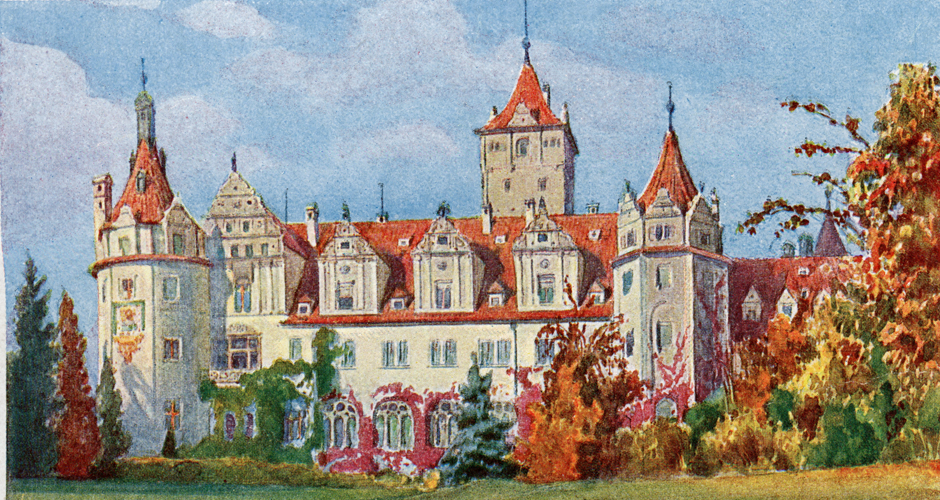

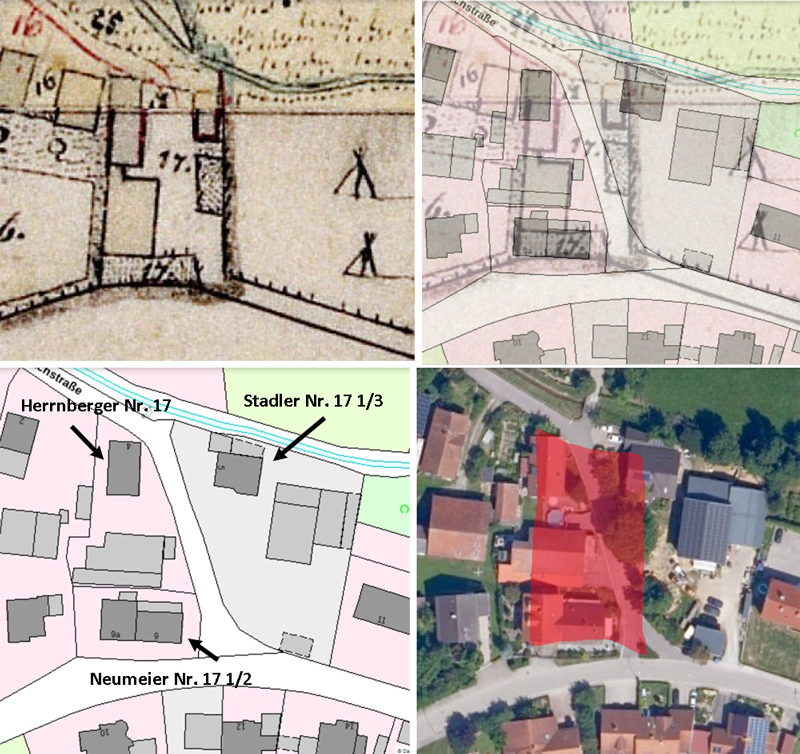

An der Bachstraße, am südlich Rand vom ursprünglichen Dorf, lag einst einer der größten Höfe der Hofmark Steinach, der sog. „Dietl-Hof“. Als 1898 die Familie Dietl den Hof verkaufte und nach Rotham zog, wurde der Hof von einem Immobilienhändler komplett zertrümmert und die Hofstelle schließlich in drei Häusern aufgeteilt.

Der ehemalige Dietl-Hof in Steinach bestand wahrscheinlich aus der Zusammenlegung von vier uralten kleineren Höfen, die alle im unteren Dorf an der heutigen Bachstraße lagen.

- das Englbergergut

- die Sölde beim Hopfengarten

- die Sölde „das Bräuhaus“ genannt

- die Wurzersölde

Auf den drei Sölden werden 1583 und 1623 jeweils drei Weinzierl-Familien genannt, die teilweise keine Abgaben entrichten müssen, das sie die Arbeit auf den 24 Tagwerk Weinberge verrichten.

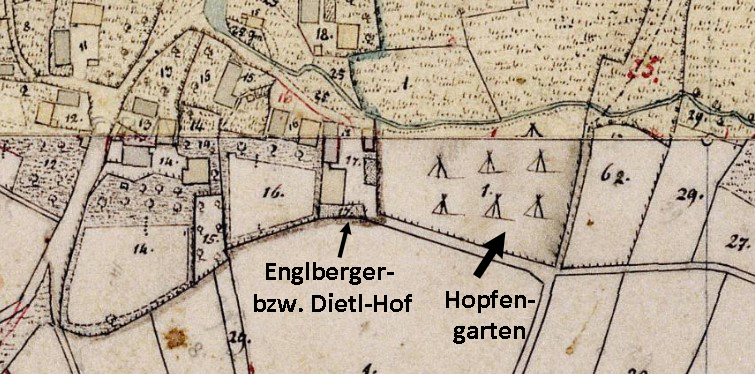

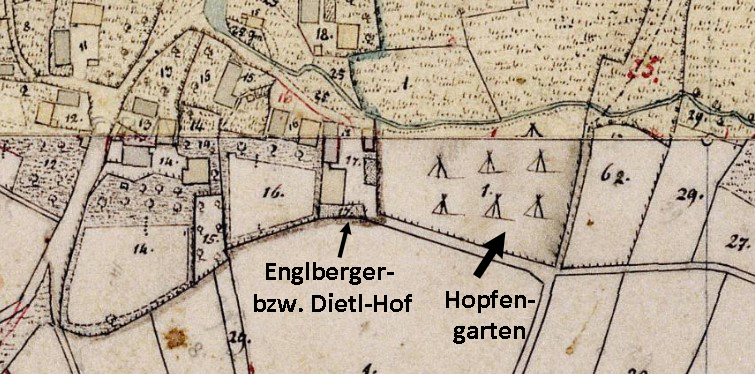

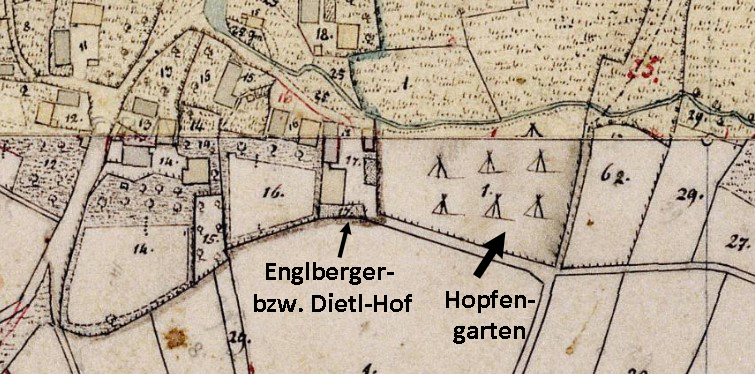

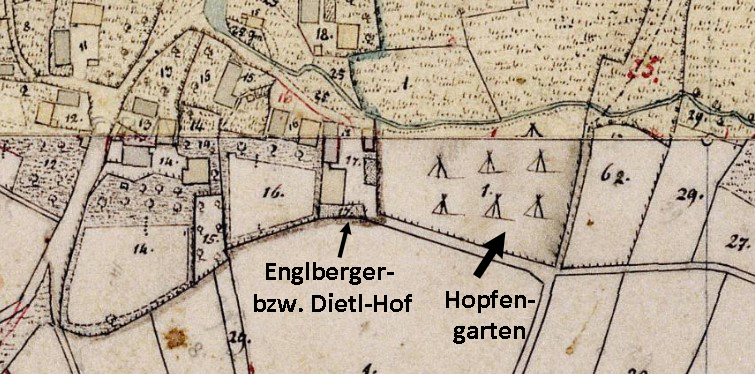

Nr. 1 war ein Hopfengarten des Schlossgutes.

In unmittelbarer Nähe lagen die "Sölde beim Hopfengarten", die Sölde "das Bräuhaus" genannt, die Wurzersölde und der Engelbergerhof

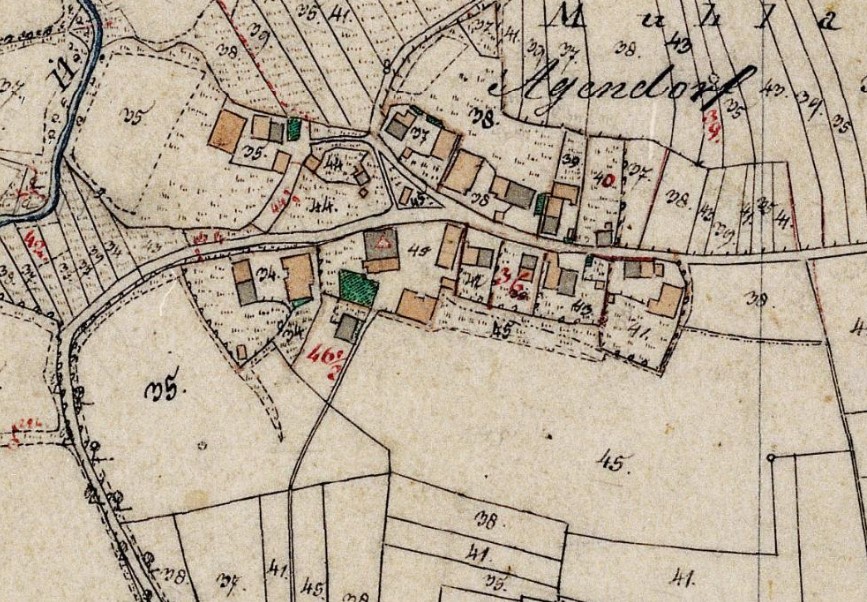

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Der große Hof entsteht

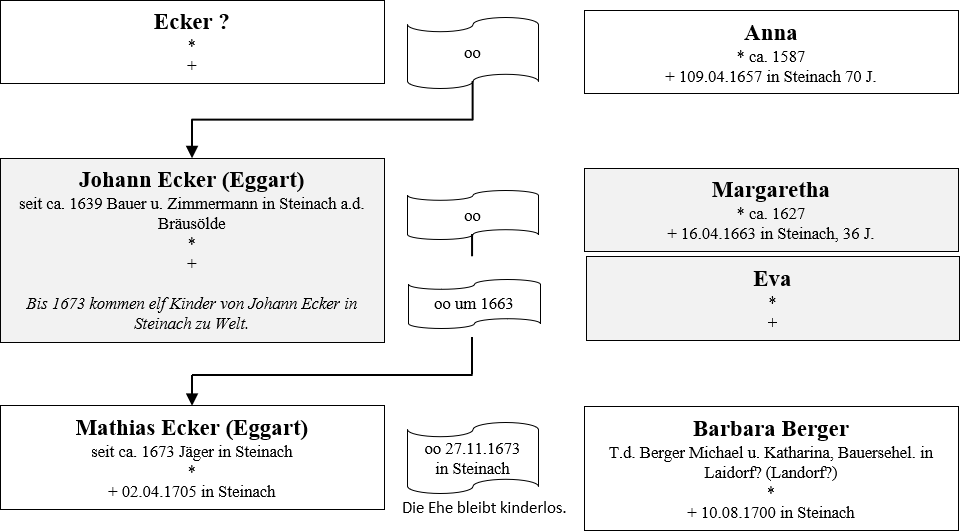

15831 hat auf dem „Englbergergut“ Wolfgang Eckmann das Leibrecht. Ihm folgt ein Melchior Wolf nach.

Das Leibrecht bedeutet, dass der jeweilige Bauer das Nutzungsrecht für den Hof nur auf seine Lebenszeit von der Schlossherrschaft überschrieben bekommen hatte. Im Gegensatz zum Erbbrecht, das er weitervererben und verkaufen konnte. Auch beim Leibrecht konnte der Nutznießer sein Nutzungsrecht auf dem Hof "weiterverkaufen", dass aber mit seinem Tod endete.

16232 ist das Leibrecht auf eine Anna Dinzl (Dünzl) von Schoppühl geschrieben, bewirtschaftet wird der Hof jedoch von einem Hans Pichelmayr.

16413 wird der Hof als „Pihelmayr Hof“ bezeichnet, auf dem Georg Bachl und seine Ehefrau Maria das Leibrecht haben. Georg Schürzinger bewirtschaftet jedoch den Hof. Der Hofname leitet sich vom Namen des Vorgängers ab.

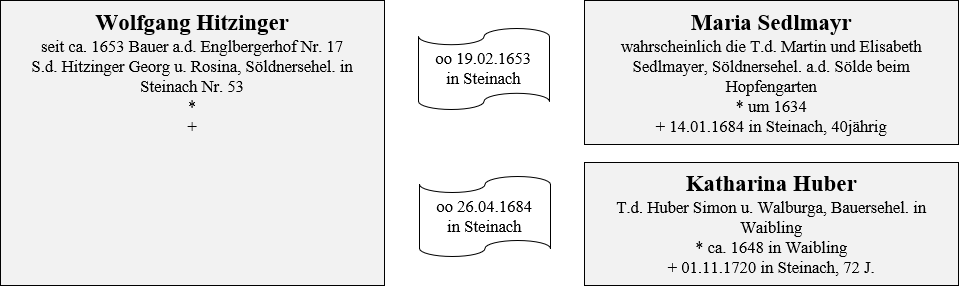

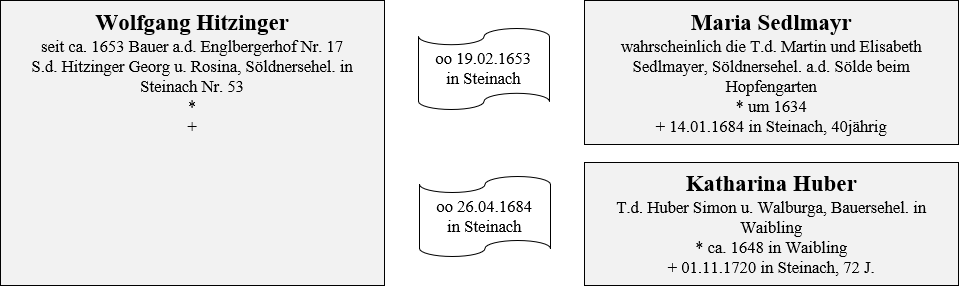

16914 wird ein Wolf Hitzinger als Bauer auf dem „Englberger Gut“ aufgeführt.

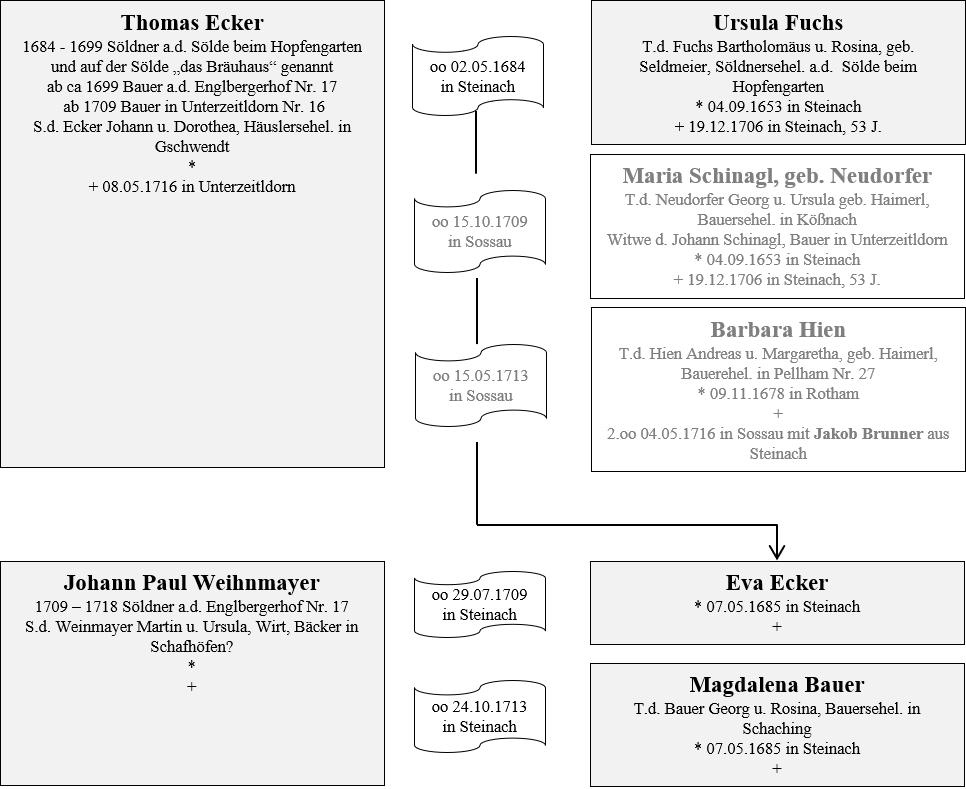

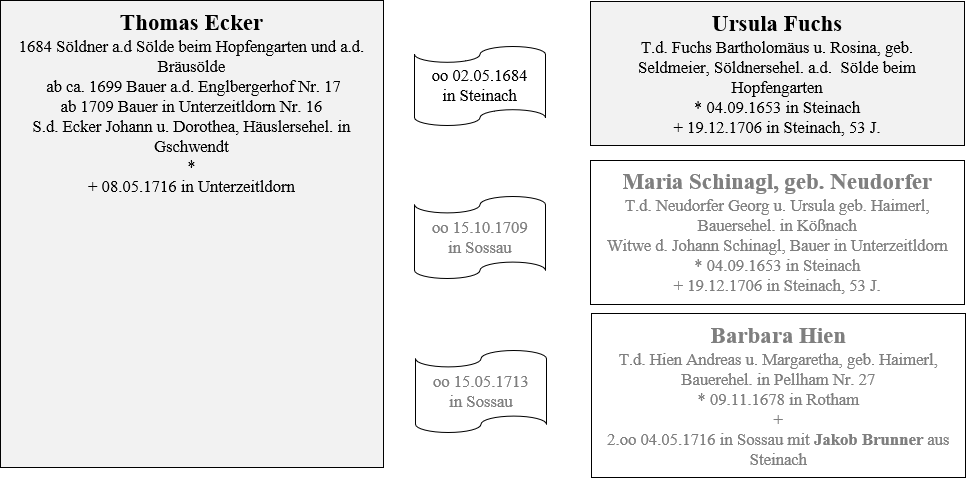

16995 sitzt dann Thomas Ecker auf dem Hof, der wieder im Landsteuer-Register unter dem Namen „Pichlmayer Hof“ geführt wird und sein Wert mit 25 Gulden angegeben wird.

Dieser Thomas Ecker besaß seit 1684 die „Sölde beim Hopfengarten“, die seine Ehefrau Ursula, geb. Fuchs, mit in die Ehe brachte und die Sölde „das Bräuhaus“ genannt.

Als Ecker den „Pichlmayer Hof“ bzw. „Englbergerhof“ 1699 erwarb, verkauft er die „Sölde am Hopfengarten“ an Andreas Hitzinger.

Seine „Bräuhaus-Sölde“ legt er mit dem „Englbergerhof“ zusammen.

17096 übergibt er den Englbergerhof an seine Tochter Eva und deren Ehemann Johann Paul Weihnmayer und heiratet die Bauerswitwe Maria Schinagl von Unterzeitldorn.

Wahrscheinlich als Andreas Hitzinger, der Bauer auf der Sölde am Hopfengarten, 1716 stirbt, erwerben Johann Paul und Eva Weihnmayer auch das Erbrecht auf dieser Sölde und legen sie ebenfalls mit ihrem Hof zusammen.

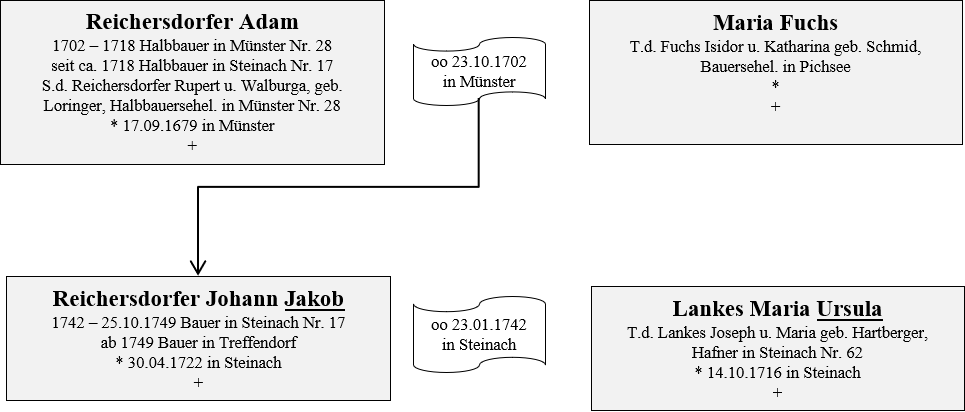

Ca. 1718 verkaufen Eva und Johann Paul Weihnmayer den Hof in Steinach an Adam und Maria Reichersdorfer von Münster.

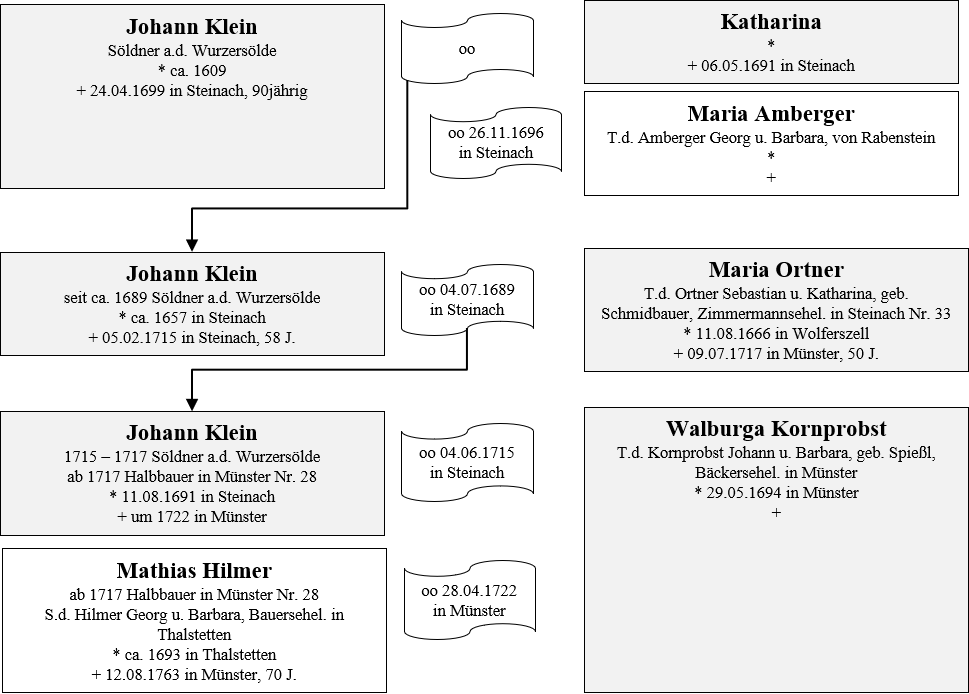

Ihren Hof in Münster Hs. Nr. 28 (heute Weiherstraße 3) hatten die Eheleute Reichersdorfer im gleichen Jahr mit Johann und Walburga Klein von Steinach vertauscht, die bisher die Wurzersölde in Steinach besaßen.

Diese Wurzersölde legen Adam und Maria Reichersdorfer nun auch mit dem Englberger-Hof zusammen.

Am 25.10.17497 verkaufen die Reichersdorfer den großen Englberger-Hof an Hien Simon und Anna Maria um 1.560 Gulden und ziehen nach Treffendorf.

Zu dem Hof wurden auch die Felder des ehemaligen Lehmoos-Hofes dazugeschlagen. Wann dies passierte, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Im Hofanlagsbuch von 1752 wird der „Englbergerhof“ jedoch auch als Lehmoos-Hof bezeichnet (näheres unter Lehmoos).

Der Bauer Josef Dietl (*1812) erzählte dem Steinacher Schlossbenefziaten und Heimatforscher Josef Schlicht „dass er selbst die ursprüngliche Hofstelle mitten im Dietlfeld noch gekannt und den Hügel und Urbau in vielen hundert Wagenladungen abgefahren hatte.“8

Durch diese laufenden Zukäufe entsteht der stattliche Englberger-Hof mit knapp 100 Tagwerk Grund, der zu dieser Zeit zu den größten Höfen in Steinach zählt.

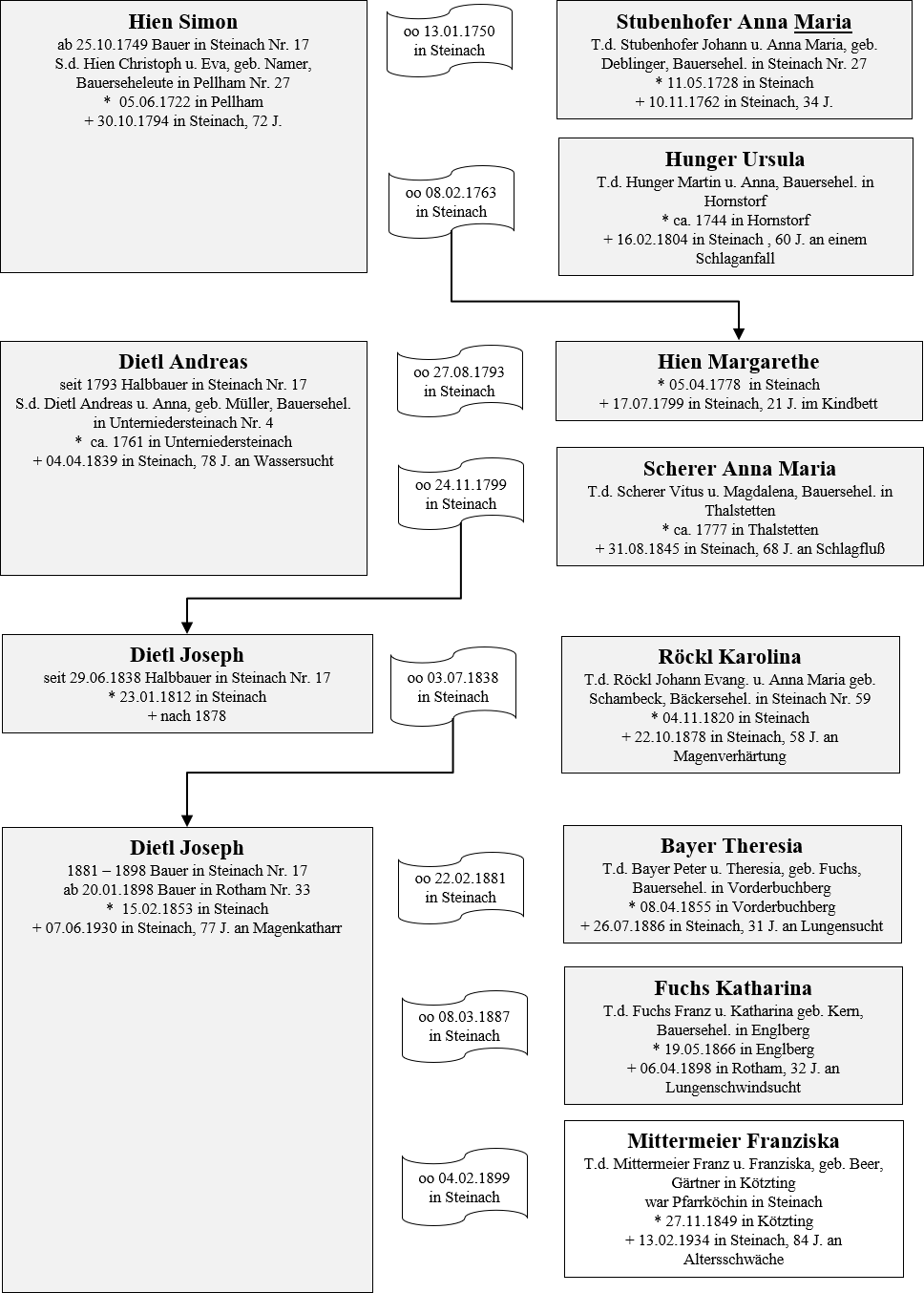

Die Dietl's kommen auf den Hof

Simon Hien stammt von dem großen Pellhamer Hof Nr. 27 (heute Wolf) und seine Braut Anna Maria Stubenhofer von dem ebenfalls großen Deblinger-Hof Nr. 27 (heute Bachner-Hahn) in Steinach. Beide dürften eine dementsprechende Mitgift mitbekommen haben, um so den Hof von den Reichersdorfer zu erwerben.

Anna Maria Hien stirbt drei Monate nach der Geburt ihres siebten Kindes mit 34 Jahren und der Witwer heiratet die Bauerstochter Ursula Hunger von Hornstorf.

Die Kinder aus erster Ehe werden abgefunden und die einzige Tochter aus dieser zweiten Ehe, Margaretha Hien übernimmt am 06.08.17939 mit nur 15 Jahren den Hof von ihren Eltern. Noch im gleichen Monat heiratet sie den 32jährigen Bauerssohn Andreas Dietl, von Unterniedersteinach Hs.Nr. 4 (heute Gestüt). Drei Jahre später kommt Tochter Walburga zur Welt. Bei der Geburt ihres zweiten Kindes stirbt jedoch die 21ährige junge Bäuerin und der Witwer nimmt sich vier Monate später die 22jährige Anna Maria Scherer von Thalstetten zur Frau.

1838 übernimmt Sohn Joseph Dietl aus zweiter Ehe den 91 Tagwerk (= 31 ha) großen Hof von seinen Eltern und heiratet die Steinacher Bäckerstochter Karolina Röckl.

Ihre Kinder heiraten alle in große Höfe und tauschen dann diese teilweise untereinander:

- Georg Dietl (*1840) heiratet 1863 die Bauerstochter Maria Zeindlmaier von Agendorf Hs.Nr. 38 (heute Kettl) und übernimmt den Hof seiner Schwiegereltern. 1878 verkauft er den Hof an u.g. Bruder und Schwägerin Johann u. Barbara Dietl und baut ein Haus im Kirchweg in Steinach.

- Karolina Dietl (*1843) heiratet 1870 den Bauer Johann Foidl von Rotham. 1878 verkaufen sie den Hof in Rotham und erwerben hierfür den Hof Nr. 38 in Agendorf von o.g. Bruder und Schwägerin Georg und Maria Dietl.

- Johann Dietl (*1848) heiratet 1878 die Bierbrauerstochter Barbara Widmann von Saulburg. 1878 kauft er den Hof seines o.g. Schwagers und Schwester Johann und Karolina Foidl in Rotham. 1898 verkauft er den Hof wieder an Bruder Joseph Dietl aus Steinach und zieht als Wirt nach Aufroth.

- Joseph Dietl (*1853) übernimmt den elterlichen Hof in Steinach. 1898 erwirbt er den Hof seines Bruders Johann Dietl in Rotham.

- Maria Dietl (*1862) heiratet 1881 den Bauer Xaver Hilmer von Bärnzell.

Am 18.12.1879 übergeben die Eheleute den Hof an ihren noch unverheirateten Sohn Joseph Dietl, der sich 1881 mit der Bauerstochter Theresia Baier von Vorderbuchberg vermählt. Von den fünf Kindern stirbt der älteste Sohn mit elf Jahren an einer Darmentzündung. Seine vier weiteren Geschwister überleben das Säuglingsalter nicht.

Als Theresia Dietl mit 31 Jahren an der Lungensucht stirbt, nimmt sich Joseph Dietl die Bauerstochter Katharina Fuchs von Englberg als zweite Ehefrau. Von den fünf Kindern aus der zweiten Ehe sterben ebenfalls zwei Kinder im Säuglingsalter.

Am 17.01.1898 veräußert das Ehepaar den 30 ha großen „Engelbergerhof“ in Steinach an den Immobilienhändler Adolf Stein und erwirbt hierfür den heutigen „Dietl-Hof“ in Rotham von Joseph’s Bruder und Schwägerin Johann und Barbara Dietl.

Katharina Dietl, geb. Fuchs erlebt das neue Zuhause in Rotham nicht mehr lange, denn im April 1898 erliegt sie mit 32 Jahren ebenfalls der Lungenschwindsucht.

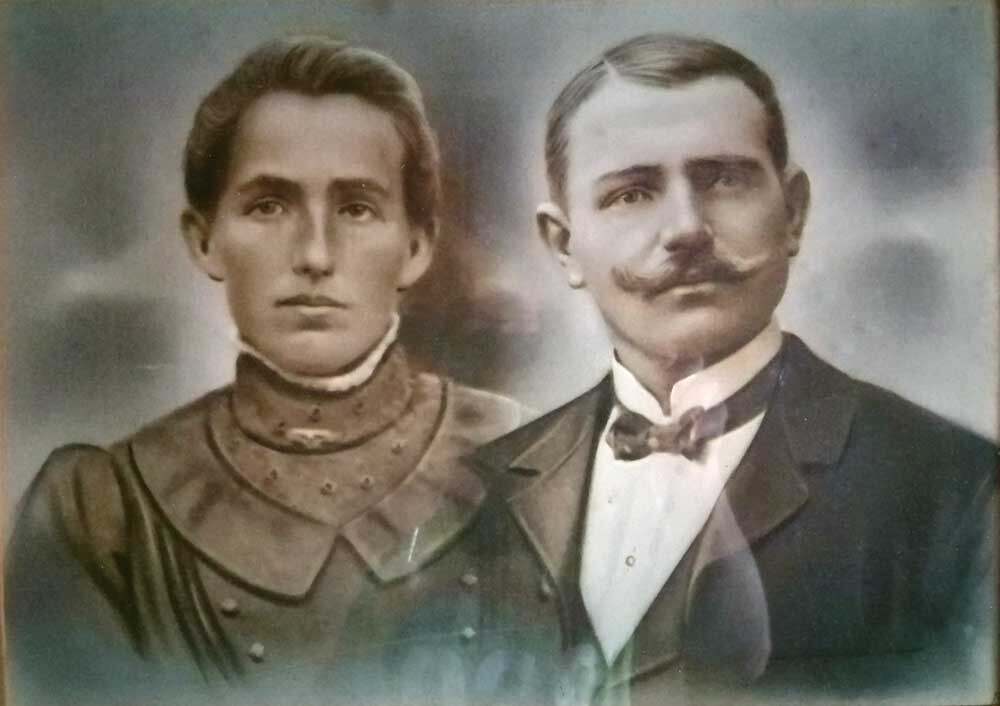

Der letzte Bauer auf dem Dietl-Hof in Steinach - Joseph Dietl (1853-1930)

Bild: Familie Dietl, Rotham

Der Hof wird zertrümmert

Der Immobilienhändler Stein trennt gleich 10 ha ab und errichtet südlich von Steinach eine neue Hofstelle mit Wohnhaus, Stall, Stadel, Backofen und Brunnen. Das neue Anwesen erhält die Hs.Nr. 90 und ab 1961 die Bezeichnung Moos 3.

Außerdem verkauft er weitere Grundstücke bis auf einen Rest von 14,389 ha. Den Restkomplex tauscht er im Januar 1899 mit Johann und Katharina Gilch gegen deren Anwesen Nr. 35 in Lauterbach. Im Dezember 1899 tauschen dieses das Anwesen in Steinach mit Jakob und Carolina Fürst gegen deren Haus Nr. 940 in Straubing und weiteren Besitz in Alburg und Kagers.

Die Fürst verkaufen die restlichen Grundstücke an die Steinacher Bauern und veräußern schließlich am 16.08.1900 die Hofstelle/Wohnhaus an der Bachstraße (0,665 ha Grund) um 2.800 Mark Jakob Simmel von Großgeraszell.

Am 04.01.1902 erwirbt die Wirtswitwe Franziska Loichinger, geb. Simmel, höchstwahrscheinlich eine Schwester des Jakob Simmel, das Anwesen von ihrem Bruder, die es jedoch im April gleich wieder an Herrnberger Franziska, geb. Daiminger, weiterverkauft.

Auch die restliche Hofstelle wird aufgeteilt

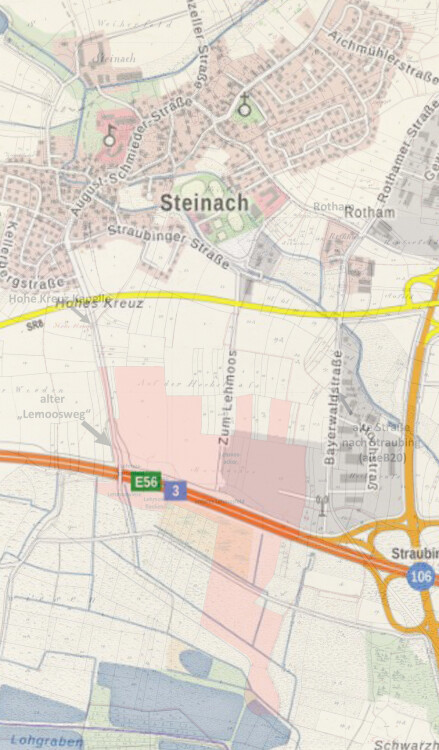

Die Uraufnahme aus dem Jahr 1827 überlagert mit dem Baustand von 2021

unten rechts rot eingezeichnet, die alte Hofstelle des Dietl-Hofes

Quelle: Bayer. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas, ergänzt von Claudia Heigl

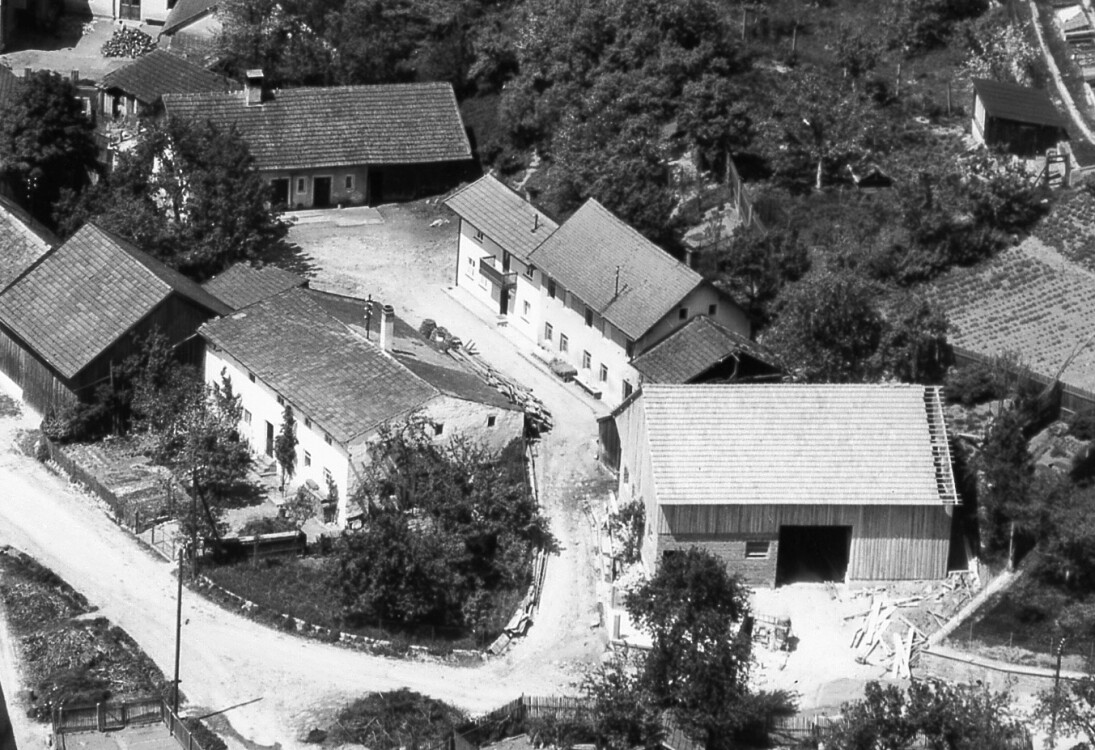

links das Stadler-Anwesen, recht Herrnberger, dahinter Neumeier

links das Stadler-Anwesen, recht Herrnberger, dahinter Neumeier

aufgenommen ca. 1956

Quelle: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Im September 1902 kauft der Schweizer Josef Stadler und seine Ehefrau Kreszenz das Nebenhaus des Hofes, das nun die Haus Nummer 17 ½ erhält. Stadler erwirbt später noch vom Schlossgut ein Teil des ehemaligen Hopfengartens dazu. Hierauf errichtet er ein neues Haus für seine Familie.

Im März 1903 erwirbt die Witwe Franziska Loichinger einen Bauplatz von Franziska Herrnberger und errichtet darauf ein neues Wohnhaus mit der Haus Nummer 17 1/3 . Franziska Loichinger hatte mit ihrem ersten Ehemann Ludwig Loichinger das Thanner-Wirtshaus gepachtet. Nach dessen frühen Unfalltod, gab sie das Wirthaus auf und zog mit ihren vier Kindern hierher. 1905 heiratet sie in zweiter Ehe den Maurer Peter Neumeier.

Das ursprüngliche Wohnhaus des Dietl-Hofes behalten Franziska und Karl Herrnberger. Ihr Sohn Ludwig betreibt ab 1938 ein Wirtshaus mit kleiner Kramerei in dem Haus. Die Wirtschaft wird von Sohn Erwin Herrnberger bis zu dessen frühen Tod im Jahr 1977 weitergeführt.

1 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, S. 96

2 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

3 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Giltregister von 1691

4 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Stiftregister der Hofmark Steinach 1691

5 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Landsteuer 1699

6 StA Landshut, Hofmark Steinach 405, Verhörprotokoll 1705 - 1711 fol. 63

7 Pfarrarchiv Steinach, Karton 20.12 Quittung vom 18.03.1750

8 Schlicht Josef, Steinach - Ein niederbayerisches Geschichtsbild, veröffentlich im Straubinger Tagblatt am 08.08.1881 Nr. 32

9 Pfarrarchiv Steinach, Karton 20.12 Übergabevertrag vom 06.08.1793

Weitere Quellen:

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-4, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 1 – 72, 1843-1859

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-7, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 1 – 55, 1859 - 1906

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-11, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 1 – 65, 1906 - 1960

Die Besitzer der "Wurzer- oder Träglsölde"

aufgegangen in den Englberger-Hof bzw. Dietl-Hof

heute drei Anwesen in Steinach

von Claudia Heigl

An der Bachstraße, am südlich Rand vom urpsprünglichen alten Dorf, lagen einst drei Sölden und ein großer Hof:

- das Englbergergut

- die Sölde beim Hopfengarten

- die Sölde „das Bräuhaus“ genannt

- die Wurzersölde

Alle wurden im 17. Jahrhundert mit dem Englbergergut zusammengelegt - dem späteren Dietl-Hof in Steinach.

Nr. 1 war ein Hopfengarten des Schlossgutes.

In unmittelbarer Nähe lagen die "Sölde beim Hopfengarten", die Sölde "das Bräuhaus" genannt, die Wurzersölde und der Engelbergerhof

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

15831 wird die Sölde als "Wurzersölde" bezeichnet, auf dem der Weinzierl Philipp Wurzer das Leibrecht besaß.

Das Leibrecht bedeutet, dass der jeweilige Bauer das Nutzungsrecht für den Hof nur auf seine Lebenszeit von der Schlossherrschaft überschrieben bekommen hatte. Im Gegensatz zum Erbbrecht, das er weitervererben und verkaufen konnte. Auch beim Leibrecht konnte der Nutznießer sein Nutzungsrecht auf dem Hof "weiterverkaufen", dass aber mit seinem Tod endete.

16232 hat auf der Wurzersölde Wolf Trägl mit seiner Ehefrau Katharina das Leibrecht hat die Witwe des Weinzierl Wolf Weber, Margaretha. Er braucht keien Abgaben an die Hofmarksherrschaft zahlen, da er "die Weingarten bearbeitet".

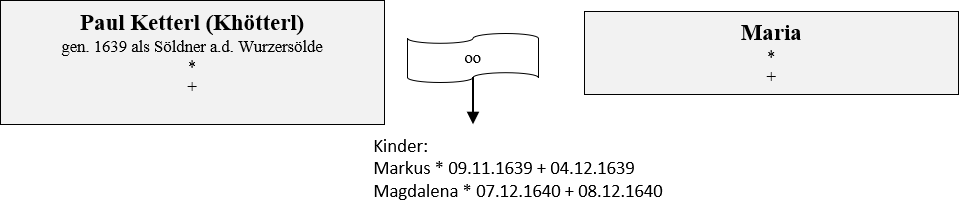

16413 hat auf der Wurzer- oder Träglsölde ein Paul Khötterl mit seiner Ehefrau Maria das Leibrecht.

16914 wird ein Hans Klein als Söldner auf der „Träglsölde“ genannt.

Drei Generationen der Familie Klein bewirtschaftet die Sölde, bis Johann Klein 1717 seinen Hof mit dem Hof von Adam Reichersdorfer in Münster tauscht.

Es handelte sich um das spätere "Weiherhilmergut" in Münster Hs.Nr. 28, heute Weiherstraße 3.

Nachdem die Reichersdorfer auch den Englberger-Hof gekauft hatten, legten sie die Wurzersölde mit diesem zusammen.

Uraufnahme aus dem Jahr 1827, überlagert mit der Topographischen Karte von 2021

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

1 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, S. 96

2 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

3 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Giltregister von 1691

4 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Stiftregister der Hofmark Steinach 1691

Die Besitzer der "Sölde, das Bräuhaus genannt"

aufgegangen in den Englberger-Hof bzw. Dietl-Hof

heute drei Anwesen in Steinach

von Claudia Heigl

An der Bachstraße, am südlich Rand vom urpsprünglichen alten Dorf, lagen einst drei Sölden und ein großer Hof:

- das Englbergergut

- die Sölde beim Hopfengarten

- die Sölde „das Bräuhaus“ genannt

- die Wurzersölde

Alle wurden im 17. Jahrhundert mit dem Englbergergut zusammengelegt - dem späteren Dietl-Hof in Steinach.

Nr. 1 war ein Hopfengarten des Schlossgutes.

In unmittelbarer Nähe lagen die "Sölde beim Hopfengarten", die Sölde "das Bräuhaus" genannt, die Wurzersölde und der Engelbergerhof

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

15831 wird die Sölde als "Das Brohaus" bezeichnet, auf dem der Weinzierl Wolfgang Hagn das Leibrecht besaß.

Das Leibrecht bedeutet, dass der jeweilige Bauer das Nutzungsrecht für den Hof nur auf seine Lebenszeit von der Schlossherrschaft überschrieben bekommen hatte. Im Gegensatz zum Erbbrecht, das er weitervererben und verkaufen konnte. Auch beim Leibrecht konnte der Nutznießer sein Nutzungsrecht auf dem Hof "weiterverkaufen", dass aber mit seinem Tod endete.

16232 ist auf der "Sölde, das Bräuhaus genannt" das Leibrecht auf den bereits verstorbenen Weinzierl Wolf Weber geschrieben. Seine Witwe Margaretha teilt sich nun das Leibrecht mit ihren Schwägerinnen Elisabeth Fuchs und Anna, Ehefrau des Hans Prindl zu Alburg. Margaretha Weber braucht jedoch keine Abgaben an die Schlossherrschaft zu entrichten, "da sie die Arbeit auf den 24 Tagwerk Weinberg verrichtet".

Nachfolger wird Simon Hagn

16413 hat auf der Sölde ein Hans Eggert bereits das vorteilhaftere Erbrecht.

16914 wird ein Thomas Egger als Söldner auf der „Prey Sölde“ genannt. Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine Verwandtschaft des Johann bzw. Mathias Ecker.

Als Thomas Ecker ca- 1699 den Englberger-Hof erwirbt, legt er wahrscheinlich die Bräusölde mit diesem zusammen.

Uraufnahme aus dem Jahr 1827, überlagert mit der Topographischen Karte von 2021

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

1 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, S. 96

2 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

3 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Giltregister von 1691

4 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Stiftregister der Hofmark Steinach 1691

Die Besitzer der "Sölde zum Hopfengarten"

aufgegangen in den Englberger-Hof bzw. Dietl-Hof

heute drei Anwesen in Steinach

von Claudia Heigl

An der Bachstraße, am südlich Rand vom urpsprünglichen alten Dorf, lagen einst drei Sölden und ein großer Hof:

- das Englbergergut

- die Sölde beim Hopfengarten

- die Sölde „das Bräuhaus“ genannt

- die Wurzersölde

Alle wurden im 17. Jahrhundert mit dem Englbergergut zusammengelegt - dem späteren Dietl-Hof in Steinach.

Nr. 1 war ein Hopfengarten des Schlossgutes.

In unmittelbarer Nähe lagen die "Sölde beim Hopfengarten", die Sölde "das Bräuhaus" genannt, die Wurzersölde und der Engelbergerhof

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

15831 wird die Sölde "beim Hopfengarten" bezeichnet, auf dem der Weinzierl Georg Weber das Leibrecht besaß.

Das Leibrecht bedeutet, dass der jeweilige Bauer das Nutzungsrecht für den Hof nur auf seine Lebenszeit von der Schlossherrschaft überschrieben bekommen hatte. Im Gegensatz zum Erbbrecht, das er weitervererben und verkaufen konnte. Auch beim Leibrecht konnte der Nutznießer sein Nutzungsrecht auf dem Hof "weiterverkaufen", dass aber mit seinem Tod endete.

16232 besitzt das Leibrecht auf die "Sölde beim Hopfengarten" der Schuster Georg Aignmaier mit seiner Ehefrau Barbara

Nachfolger wird ein Leonhard Paur

16413 hat auf der "Sölde beim Hopfengarten, Larkhensölde genannt", ein Martin Sedlmayr bereits das vorteilhaftere Erbrecht.

16914 wird ein Andre Hitzinger als Söldner auf der „Sodlmir Sölde“ genannt. Der Name leitet sich vom Vorgänger "Seldmayr" ab.

Als Thomas Ecker ca- 1699 den Englberger-Hof erwirbt, legt er wahrscheinlich die Bräusölde mit diesem zusammen.

Uraufnahme aus dem Jahr 1827, überlagert mit der Topographischen Karte von 2021

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

1 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, S. 96

2 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

3 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Giltregister von 1691

4 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Stiftregister der Hofmark Steinach 1691

Das verschwundene Anwesen Hs.Nr. 90, später Moos Nr. 3

von Claudia Heigl

Mitten im neuen Gewerbegebiet Steinach-Süd an der Autobahn A3 befand sind rund 100 Jahre lang ein Bauernhof, von dem heute keine Spuren mehr sichtbar sind.

Das Grundstück, auf dem der Hof errichtet wurde, gehörte ursprünglich zum Dietl-Hof Hs.Nr. 17 in der heutigen Bachstraße, in Steinach. Als Josef und Theresia Dietl ihren Steinacher Hof am 17.01.1898 an den Immobilienhändler Adolf Stein verkaufen, trennt der Kaufmann ca. 10 ha Grundbesitz von dem Dietl-Hof ab und errichtet darauf südlich von Steinach ein neues Wohnhaus mit Stall, Keller, Stadel, Backofen und Brunnen. Das neue Anwesen erhält die Hs.Nr. 90 und gehörte zur Gemarkung Steinach1. 1961 bekommt es die Bezeichnung Moos 3.

Das Anwesen wurde später noch erweitert.

Vermessungsamt Straubing, Ortskarten von Steinach Nr. 173 u. 173b

Lange hält sich jedoch vorerst keiner auf dem Hof. Im Laufe der Jahre wechselte die Hofstelle oftmals den Eigentümer:

Am 01.08.1898 tauschen Reiter Johann und Maria ihr Anwesen in Zulling Nr. 45 gegen das neu geschaffene Steinacher Anwesen ein.

Am 01.12.1901 tauschen Kammermaier Josef und Josefa ihr Anwesen in Thalham Nr. 31 hierfür ein.

Am 01.07.1902 tauschen Müller Franz und Anna ihr Anwesen Nr. 918 1/81 in Straubing dagegen.

Am 10.09.1902 kauft Mandl Johann von Hagenau das Anwesen um 12.000 Mark mit 10,285 ha. Grund.

Am 27.02.1903 verkauft Johann Mandl das Anwesen jedoch wieder und erwirbt hierfür 1905 den Hof in Pellham, auf dem die Familie noch heute lebt.

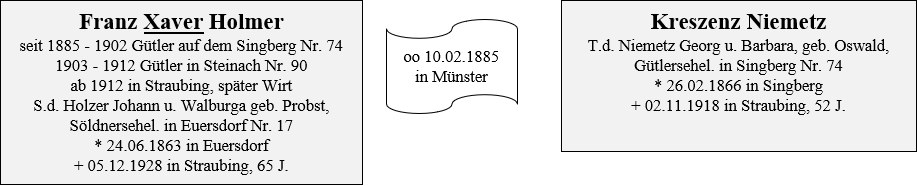

Neue Eigentümer sind Xaver und Kreszenz Holmer, die den Hof mit 10,285 ha um die gleiche Summe von 12.000 Mark erwerben. Die Holmer waren vorher auf dem Singberg ansässig. 1902 kaufte August von Schmieder ihre dortige Hofstelle mit 6,455 ha Grund um 11.975 Mark. Der alte Holmer-Hof war Teil des Grundstückes, auf dem das Neue Schloss errichtet werden sollte. Da der Steinacher Gutsbesitzer den Hof der Familie Holmer unbedingt haben wollte, gab der neue Schlossherr der Familie Holmer damit den Anreiz, ohne Aufzahlung eine größere Hofstelle in guter Lage zu erwerben.

Am 03.04.19122 kauft schließlich Josef Schambeck von Salmannsgrub das Anwesen um 27.000 Mark und Xaver und Kreszenz Holmer ziehen mit ihrer jüngsten Tochter Amalia nach Straubing.

Als Josef Schambeck mit 53 Jahren stirbt, vermählt sich dessen Witwe mit Karl Himmelstoß von Kleingeraszell.

Nach dem Tod von Therese Himmelstoß, geb. Riedl, erbt 1945 das Anwesen Max Riedl, Gastwirt in Sattelbogen.

Ab 1948 bis 1956 wohnt eine Familie Wanninger, wohl Verwandte der Riedl’s, auf dem Hof.

Am 16.01.1952 übergibt Max Riedl das 10,9 ha große Anwesen an seine Tochter Frieda Riedl und deren Ehemann Josef Landstorfer. Josef stammt aus dem Landstorfer-Hof in Gschwendt. Da Josef durch einem Motorradunfall ein verkürztes und steifes Bein hatte, konnte er die Landwirtschaft nicht mehr betreiben.

Als die Planung für die Trasse der neuen Autobahn A3 nahe am Hof vorbeigeht, verkaufen die Landstorfer’s ca. 1972 die landwirtschaftlichen Grundstücke rund um den Hof an die Autobahndirektion und bauen hierfür ein Sechs-Familienhaus in Straubing. Schließlich veräußern sie auch noch die Hofstelle an den Steinacher Gastwirt Erwin Herrnberger und ziehen in ihr Haus nach Straubing, wo Frieda Landstorfer ein Jahr später im Alter von 44 Jahren stirbt.

Frieda (1929-1973) und Josef Landstorfer (1925-1992)

Bild: Cornelia Landstorfer

Die Felder, die nicht vom Autobahnbau betroffen waren, werden im Rahmen der Flurbereinigung an die Landwirte der Gemeinde Steinach und Agendorf später neu verteilt.

Da Erwin Herrnberger die Hofstelle, zusammen mit seinem Neffen Peter Meier, als Stallung für Western-Pferde nutzt, bekommt sie die Bezeichnung „die Ranch“. Peter Meier ist übrigens der geistige Vater und Mitbegründer der späteren Westernstadt Pullman City in Eging am See.

Das Anwesen in Moos 3 aufgenommen im September 1991

Quelle: Pfarrarchiv Steinach, Luftbilder Pfarrer Mass

Nach dem frühen Tod von Erwin Herrnberger (+1977), wechselt das Haus später noch mehrmals den Besitzer, bis es schließlich die Gemeinde Steinach erwirbt und die Gebäude abreißt, da es inmitten des neu geplanten Gewerbegebietes liegt.

Die aufgelassene Hofstelle inmitten des zukünftigen Gewerbegebietes im Jahre 2019.

Im Hintergrund Steinach.

Bild: Claudia Heigl

2020 errichtet die Firma Sennebogen auf dem früheren Areal dieses Aussiedler-Hofes ihr neues Customer Service Center.

Inmitten der Sennebogen-Baustelle erkennt man am oberen Rand noch die Grundrisse des alten Hofes

aufgenommen April 2020

Bild: Claudia Heigl

Die Sennebogen-Baustelle aufgenommen November 2020

Bild: Claudia Heigl

1 StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-8, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 56 – Ende Steinach, 1859 - 1906

2 StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep.127), Sig. 17/42-12, Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Steinach Hs.Nr. 66 – Ende Steinach, 1906 - 1960

Der verschwundene „Lehmoos-Hof“

weitere Schreibweisen: Leimos, Lehmoos, Lemmeshof, Hof im Lehmoos

von Claudia Heigl

In der viertältesten Urkunde des ehemaligen Schlossarchivs von 1410 wird der Hof im „Leimos“ bereits erwähnt, der im Eigentum der Warter von Steinach war1.

Er war nach Schloss und Pfarrhof, das drittgrößte Anwesen in Steinach.

Der stattliche Hof lag an der Grenze zum Steinacher Moos, inmitten des fruchtbaren Lössbodens südlich von Steinach, „etwa eine 1/8 Stunde vom Dorf entfernt“, wie Josef Schlicht schreibt.

15832 wird er als Lemmeshof oder Hof im Lehmoos bezeichnet, auf dem ein Hans Schuhbauer Leibrecht hat.

Schuhbauer dient jährlich mit 2 Schaff Weizen, 2 Schaff Korn, 2 Schaff Gerste, 2 Schaff Hafer, Wiesengilt 25 kr 2 Pfg, 2 Gänse, 10 Händl, 30 Eier und einem Kalb an die Steinacher Schlossherrschaft.

16233 hat ein Michael Wolf, der Stiefsohn von Wolf Schuhbauer das Leibrecht auf dem Hof. Bewirtschaftet wird er jedoch von einem Hans Haas. Der Bauer zahlt Steuer für ein Roß, vier Ochsen, drei Kühe, einem Fohlen und vier Schweine.

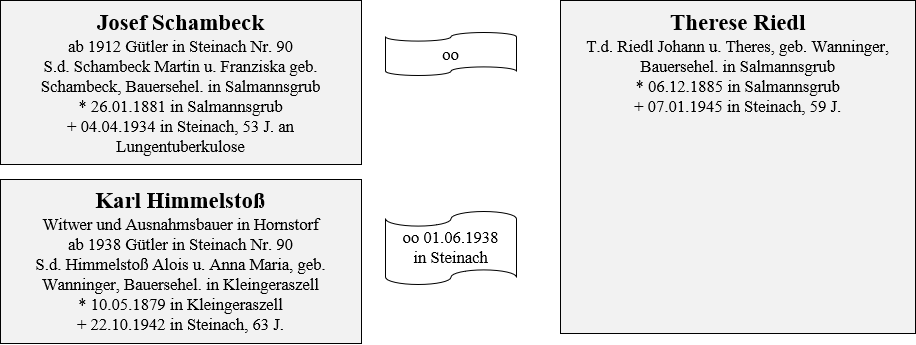

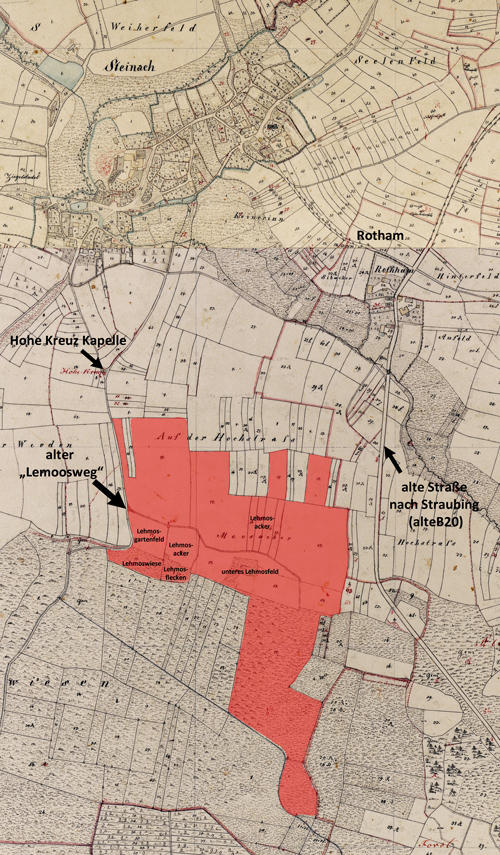

Die rot eingezeichneten Felder werden höchstwahrscheinlich zum Lehmoos-Hof gehört haben

Die rot eingezeichneten Felder werden höchstwahrscheinlich zum Lehmoos-Hof gehört haben

Beim "Lehmosgartenfeld" dürfte der Standort der Hofstelle gewesen sein.

Quelle: Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Danach wird der Hof in keinem Steuerregister mehr erwähnt.

Vermutlich sind die Besitzer bereits beim ersten Schwedeneinfall im November 1633 umgekommen und der Hof wurde zerstört.

Nachdem das Schwedenheer dreimal in der Gegend waren – 1633, 1641, 1647 – und dabei viele Höfe zerstört und ihre Bewohner getötet haben, dauerte es Jahrzehnte bis die Höfe wieder alle bewohnt waren und die Felder wieder bewirtschaftet werden konnten.

Der Name erscheint erst wieder im Hofanlagsbuch von 17524. Jedoch bei einem Hof an ganz anderer Stelle – nämlich bei dem Hof des Simon Hien am Ortsrand von Steinach (alte Hs.Nr. 17, an der Bachstraße)

Schaut man sich das Liquidationsprotokoll von 18385 an, so findet man bei diesem Hof u.a. auch die Felder mit den Flurnamen:

- Lehmosacker (Fl.Nr. 424-426)

- Lehmoswiese (Fl.Nr. 481)

- Lehmosgartenfeld (Fl.Nr. 482) (Hier könnte der Standort der Hofstelle gewesen sein.)

- Lehmosacker (Fl.Nr. 483)

- Lehmoosflecken (Fl.Nr. 484)

- unteres Lehmosfeld (Fl. Nr. 493a)

Wie es scheint, wurde die alte Hofstelle im Lehmoos nicht mehr aufgebaut und die Felder dem späteren Dietl-Hof in Steinach Nr. 17 zugeschlagen

Ein Nachfahre des Simon Hien, Josef Dietl (*1812) erzählte dem Steinacher Schloßbenefiziaten und Heimatforscher Josef Schlicht noch, „dass er selbst die ursprüngliche Hofstelle mitten im Dietlfeld noch gekannt und den Hügel und Urbau in vielen hundert Wagenladungen abgefahren hatte.“

Nach dem 30jährigen Krieg (1618 – 1648) sind in Steinach, gerade im unteren Dorf, einige Hofstellen verschwunden, bzw. verwaist gewesen.

Damit wurde der Dietl-Hof, wie er später genannt wurde, einer der größten Höfe in Steinach, der 1838 die Haus Nr. 17 erhielt.

2020 benannte die Gemeinde Steinach die neue Straße von der Kreisstraße SR 8 zum Gewerbegebiet Steinach Süd „Zum Lehmoos“, zur Erinnerung an die uralte Hofstelle und Flurbezeichnung.

Zur besseren Orientierung die ursprüngliche Hofstelle, überlappt mit einer aktuellen Karte und den heutigen Straßenverläufen.

Zur besseren Orientierung die ursprüngliche Hofstelle, überlappt mit einer aktuellen Karte und den heutigen Straßenverläufen.

Quelle: Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

1 Schlicht Josef, „Steinach – ein niederbayerisches Geschichtsbild“, veröffentlicht im Straubinger Tagblatt Nr. 39 am 01.08.1881, Lfd.Nr. 9 der Reihe, Hans von Warter verkauft seinen Anteil vom Schlossgut an seinen Bruder Ersasmus von Warter. Dazu gehörter auch der Hof zu Leimos

2 Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908, S. 96

3 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Untertanen der Hofmark Steinach 1623

4 BayHStA München, Hofanlagsbuchhaltung 248, Hofmark Steinach 1752

5 Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach 1838

Das Nebenhaus des Wirtshauses in Agendorf

neue Anwesen Hs.Nr. 46

von Claudia Heigl

Das heutige Anwesen in der Mitterfelser Str. 10 in Agendorf gehörte ursprünglich zum Wirtsanwesen in Agendorf.

Links vom Wirtshaus das ehemalige Nebenhaus und heutige Stautner-Anwesen

aufgenommen Oktober 2018

Bild: Claudia Heigl

Die Bierbrauerseheleute Hedwig und Jakob Dietl von Straubing erwerben 1876 das Wirtsanwesen von Anna Maria und Franz Xaver Stierstorfer mit insgesamt 76 Tagwerk Grundbesitz.

1876 wird aus der Fl.Nr. 5 eine Teilfläche weggemessen und die Fl.Nr. 5 ½ gebildet, worauf die Dietl’s ein neues zweistöckiges Wohnhaus errichten – dass die neue Hs.Nr. 46 erhält.

Rechts vom Wirtshaus das Nebenhaus

Rechts vom Wirtshaus das Nebenhaus

Quelle: Vermessungsamt Straubing, Ortsplan Agendorf Nr. 174b

Es diente als Wohnung für Dienstboten. Das neue Haus hatte mit dem Wirtshaus gemeinsame Rechte: Brunnenrecht, Backofenrecht, und eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt mit dem Wirtsanwesen Nr. 45.

Das Stautner-Anwesen um 1940

Das Stautner-Anwesen um 1940

(Bild: Familie Stautner, Agendorf)

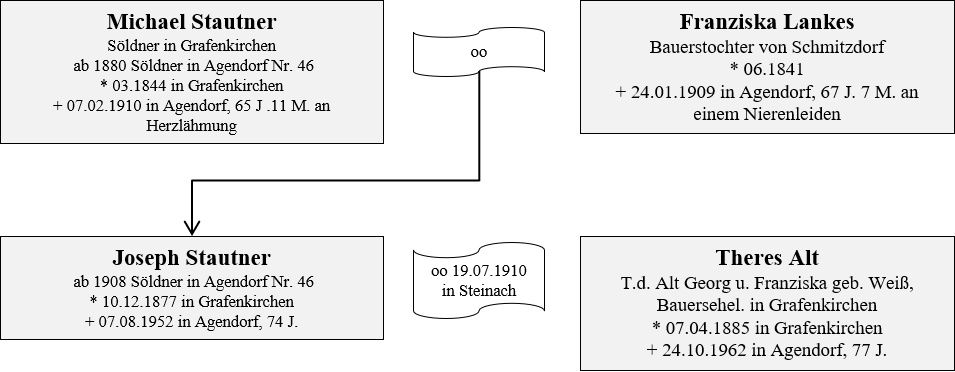

Am 06.07.1880 verkaufen die Bierbrauerseheleute das Haus zusammen mit 8 Hektar Grundbesitz um 16.457 Mark an Michael und Franziska Stautner von Grafenkirchen.

Bei dem Anwesen handelte es sich um das zweistöckige Wohnhaus mit Stallung unter einem Dache und Stadel. 1889 kommt noch ein neuer Kuhstall hinzu.

1908 übernimmt Josef Stautner den Grundbesitz von seinen Eltern. 1910 vermählt er sich mit der Bauerstochter Theres Alt von Grafenkirchen.

Josef und Theres Stautner um 1915

(Bild: Familie Stautner, Agendorf)

Josef Stautner mit Tochter Therese (*1912) auf dem Gäuwagerl

aufgenommen ca. 1915

(Bild: Familie Stautner, Agendorf)

Quellen:

Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel der Pfarrei Steinach

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep. 127), Sig. 17/2-10, Umschreibeheft zum Urkataster der Gemarkung Agendorf 1859 - 1894

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep. 127), Sig. 17/2-14, Umschreibeheft zum Urkataster der Gemarkung Agendorf 1894 - 1960

Stand:

23.05.2021

Die Schmiede in Agendorf

von Claudia Heigl

Das Dorf Agendorf bestand ursprünglich nur aus den Bauernhöfen und dem Wirtshaus.

aufgenommen im Oktober 2018

(Bild: Claudia Heigl)

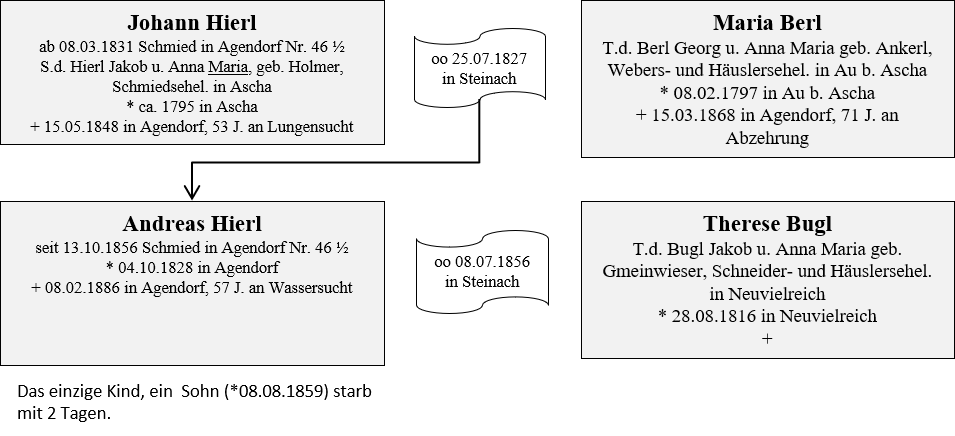

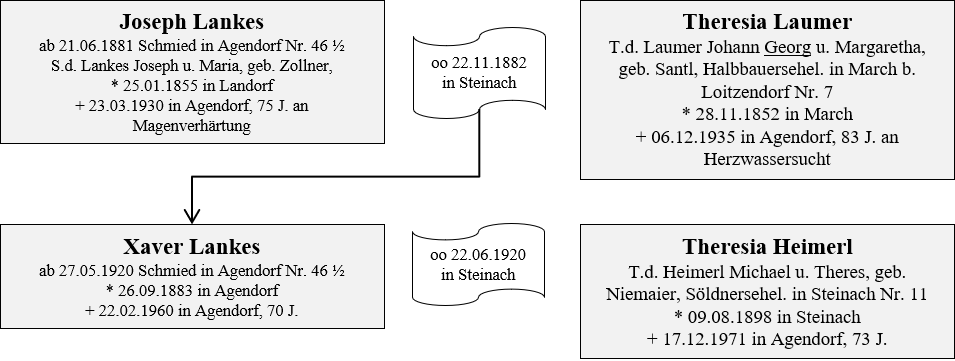

Erst als am 08.03.1831 die Wirtswitwe Maria Anna Lehner den sog. kleinen Zeindlacker hinter dem Wirtshaus an die Eheleute Johann und Anna Maria Hierl von Ascha verkauft, wird ein Schmied in Agendorf ansässig.

Fl.Nr. 4 ist die neue Schmiede mit der Hs.Nr. 46 1/2

Vermessungsamt Straubing, Ortsplan Agendorf Nr. 174b

Das Ehepaar errichtet ein kleines Haus auf dem Grundstück, das die Hs.Nr. 46 ½ erhält. Von den sieben Kinder, überleben sechs:

- Theresia (*1823) heiratet 1851 Joseph Räß, Söldner in Agendorf Nr. 39

- Andreas (*1828) Hoferbe

- Anton (*1830)

- Johann Baptist (*1832)

- Jakob (*1838) heiratet 1872 Katharina Färber und macht sich als Schmied in Steinach Nr. 53 1/2 ansässig

- Anna Maria (*1840)

Sohn Andreas übernimmt 1856 die Schmiede in Agendorf und heiratet die Schneiderstochter Therese Bugl von Neuvielreich. Ihr einziges Kind, Sohn Xaver, stirbt jedoch schon mit zwei Tagen am 10.08.1859.

Am 21.06.1881 verkaufen die Schmiedseheleute das Schmiedanwesen an Josef Lankes von Landorf um 5.142 Goldmark. Es umfasst damals Wohnhaus, Stallung, Schmiede, Streuschupfe, Stadel und Hofraum mit insgesamt 2,3 Tagwerk Grund.

1882 heiratet der Schmied Josef Lankes die Bauerstochter Theresia Laumer von March bei Loitzendorf. Das Ehepaar erweitert ihren Besitz laufend durch Zukäufe von Grundstücken.

1920 übergeben sie die Schmiede an ihren Sohn Xaver, der sich mit der Söldnerstochter Theresia Heimerl von Steinach vermählt.

Das Lankes-Anwesen, vorne links die Schmied-Werkstätte

Das Wohnhaus wurde 1950 errichtet, die Werkstätte stammt aus dem Jahr 1920

(Bild: Familie Bogenberger, Agendorf)

1953 heiratet Tochter Therese Lankes den Schmiedemeister Johann Bogenberger aus Steinach und übernimmt den Besitz von den Eltern.

Das Bogenberger-Anwesen aufgenommen 1980/1985

(Bild: Familie Bogenberger, Agendorf)

Quellen:

Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel der Pfarrei Steinach

StA Landshut, Rentamt Straubing B130, Häuser- und Rustikalsteuerkataster Trudendorf incl. Agendorf 1808

StA Landshut, Rentamt Straubing B131, Umschreibebuch zum Häuser- und rustikalsteuerkataster Trudendorf incl. Agendorf 1814 - 1843

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep. 127), Sig. 17/2-6, Umschreibeheft zum Urkataster der Gemarkung Agendorf 1843 - 1859

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep. 127), Sig. 17/2-10, Umschreibeheft zum Urkataster der Gemarkung Agendorf 1859 - 1894

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep. 127), Sig. 17/2-14, Umschreibeheft zum Urkataster der Gemarkung Agendorf 1894 - 1960

Stand: 24.08.2022

Das Wirtshaus in Agendorf Hs.Nr. 45

von Claudia Heigl

Das Wirtsanwesen in Agendorf dominierte jahrhundertelang den kleinen Ort. Strategisch an einer alten mittelalterlichen Fernstraße gelegen, bot es Unterkunft auf der mühevolle und gefahrenvolle Reise. Die alte Handelsstraße zog sich, südlich kommend von den Alpen, über Mitterfels ins Chamer Becken bis nach Böhmen hinein. Wie lange genau das Wirtshaus schon bestand, lässt sich aufgrund der Quellenlage nicht genau bestimmen. Sein Ursprung dürfte jedoch weit ins Mittelalter zurückgehen.

Die Familie Babst als älteste Familie in Agendorf bekannt

Bereits in einem Sal- und Urbarsbuch des Hochstifts Augsburg aus dem Jahr 1324 wird ein Ulrich Bapst als Lehensträger in Agendorf genannt1. Neben einem Viertel Bau im Dorf Agendorf, hat er noch bei der Bapstfurt (wird heute als "Paßbruck" bezeichnet).2, im Nazzenvrst (Nassenforst) und im Moze (Moos) Grundbesitz als Lehen verliehen bekommen.

1446 tritt ein Marthan Babst von Agendorf als Zeuge auf3.

1529 bewertet Hans Babst seinen Besitz in Agendorf mit 26 Pfund Pfennige und zahlt dafür 6 Schilling 28 Pfennige an Steuer an das Domkapitel Augsburg4.

1535 verkauft das Domkapitel Augsburg die Rechte an der Stadt Straubing und von diversen Gütern, u.a. auch von dem Dorf Agendorf, an Herzog Ludwig X. von Bayern. Der Grundherr des kleines Ortes ist damit bis ins 19. Jahrhundert der Herzog von Bayern. Der Besitz wird vom Rentkastenamt Straubing verwaltet und die Steuern eingezogen.

Bis dahin wird in Agendorf noch kein Wirtshaus erwähnt, was aber nicht heißen muss, dass keines vorhanden war. Auch steht die Familie Babst (weitere Schreibweise Pabst) vorerst nicht in Zusammenhang mit dem Wirtsanwesen. Aber spätestens 1550 haben sie das Schenkrecht verliehen bekommen. Was auch bedeutet, dass es dann urkundlich nachweisbar ein Wirthaus gab.

Das Wirtshaus in Agendorf mit der alten Hs.Nr. 45

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Im Salbuch von 15795 wird explizit das Schenkrecht erstmals beschrieben. Hier heißt es:

Wilhelm Schleinkhover hat das Schenkrecht alda zu Agendorf. Darauf Andre Babst zu Deggendorf, Wolf Babst und Anna, Paulus Prambs zu Steinach Hausfrau, alle drei Geschwister, weiland Hannßen Babst und Katharina seiner Hausfrau, beide seligen verlassen Kinder, Leibgeding haben. Ausgehend von einem durchgehenden Leibgedingsbrief ausgefertigt vom Herzog Albrecht in Bayern im Jahr 1550.

Das bedeutet, dass Hans und Katharina Babst, bzw. dann deren drei Kinder, ein persönliches Schenkrecht verliehen bekommen hatten. Dieses Recht konnte zwar „verpachtet“ werden, endete jedoch mit dem Tod des Nutznießers. Gerade bei Gewerberechten finden man diese Verleihform öfters.

Neben dem Schenkrecht besitzt Wilhelm Schleinkofer seit 1551 noch einen Viertel Bau, zu dem weder Haus noch Hof gehört. Also einen reinen Grundbesitz darstellt.

Und er besitzt einen Viertel Bau aufgrund eines Kaufbriefes von 1580. Zu diesem gehört eine hölzerne Behausung, ein Stadel mit einer Tenne, Stall und ein Backofen, alles wohlerbaut.

Hierbei handelt es sich bereits um das bekannt Wirtsanwesen in Agendorf, deren Besitzer bis heute durchgehend bekannt sind.

Dieser Wilhelm Schleinkofer dürfte wahrscheinlich die Witwe des Hans Babst geheiratet haben, die jedoch 1579 auch bereits verstorben war.

15826 heiratet die Tochter des ehemaliges Wirtes Hans Babst, Anna Babst einen Georg Schindlmayer und übernimmt mit ihm das Wirtshaus in Agendorf.

16027 sind beide wahrscheinlich Tod, denn in diesem Jahr erkauft sich Georg Schleinkofer mit seiner Ehefrau Barbara erneut das Leibrecht auf das Schankrecht. Georg dürfte der Sohn des Wilhelm Schleinkofer gewesen sein.

Ab 1639 ist Peter Wenzl als Wirt in Agendorf nachgewiesen, der mit Barbara Schleinkofer, einer Tochter des Vorgängers verheiratet ist. Peter stammt von Hoerabach und hat auch den dortigen elterlichen Hof übernommen. Zwischen Juli und September 1647 wird der Wenzl-Hof in Hoerabach jedoch von den schwedischen Soldaten abgebrannt.

Das stattliche Gasthaus ist das Zentrum von Agendorf

aufgenommen am 10.10.2018

(Bild: Claudia Heigl)

1652 bis 1654 sind auf dem Agendorfer Wirtshaus Georg und Rosina Stubenhofer als Wirtsleute anzutreffen. Georg ist der Sohn des sehr vermögenden Wirtes Georg Stubenhofer sen. von Gschwendt, der vielen Bauern in der Umgebung Geld leiht. Vielleicht hatten Peter und Barbara Wenzl bei ihm Schulden, so dass sein Sohn vorübergehend das Wirtshaus in Agendorf übernimmt.

1654 verkaufen Peter und Barbara Wenzl nämlich den Agendorfer Besitz. Als Peter Wenzl 1660 im Alter von 45 Jahren stirbt, vermerkt der Pfarrer im Sterbeeintrag „armer Witwer“.1654 wird ein Georg Hausinger als Wirt in Agendorf genannt. Er ist mit einer Margaretha verheiratet, die ebenfalls eine Tochter des vorigen Georg Schleinkofer gewesen sein dürfte. Bei einer Erbverteilung im April 1654 wird er als einer von „Georg Schleinkofer’s 15 Erben“ bezeichnet8. Leider ist der Vertrag nur noch in Fragmente vorhanden, so dass näheres nicht mehr herauszulesen ist.

Georg Hausinger dürfte aus der Bierbrauersfamilie Hausinger in Bogen stammen.

Von ihm sind sechs Kinder bekannt:

- Regina, Bäuerin in Niedermenach. Drei mal verheiratet – 1659 mit Apoiger Adam, 1676 mit Hilmer Simon und 1680 mit Sagstetter Martin. Durch die Heirat mit der Witwe ist Martin Sagstetter auf den Hof in Niedermenach gekommen, wo die Familie Sagstetter noch heute ansässig ist.

- Walburga, Söldnerin in Pittrich heiratete 1663 Johann Söldner von Pittrich

- Maria verheiratet mit Kaspar Kagermaier, Müller von Kößnach

- Jakob, 1684 Bierbrauer in Bogen

- Agatha heiratet 1671 Mathias Turl, Bäcker in Bogen

- Sebastian, Erbe des Wirtshauses in Agendorf

Sohn Sebastian Hausinger folgt ihm als Wirt in Agendorf nach. 1665 verheiratet sich Sebastian mit Maria Straßmayer von Taxberg (hier wird wohl das heutige Weißendachsberg gemeint sein).

Maria Hausinger bringt zehn Kinder zur Welt, von denen vier sicher das Erwachsenenalter erreichen:

- Christoph (*24.12.1665) stirbt ledig am 02.05.1695 in Steinach als Bierbrauer

- Georg (*30.12.1671), Nachfolger

- Maria (*28.02.1674) heiratet am 02.08.1694 in Steinach dem Witwer und Wirt Kaspar Miller von Aiterhofen

- Johann (*22.06.1675) wird evtl. Wirt in Schönstein

Sebastian Hausinger finden wir in den Kirchenbüchern des öfteren als Trauzeuge. Außerdem tragen er und seine Ehefrau die Kinder der Wirtseheleute Schink und der Schmidseheleute Zwickenpflug von Wolferszell als Paten zur Taufe. Durch den wohlhabende Wirt Sebastian Hausinger ist das Wirtshaus auch als gemauerter Bau um 1695 neu errichtet worden9. Wahrscheinlich an Stelle des alten hölzernen Hauses von 1579. Vorbild könnte hierfür der bereits 1630 neu errichtete vollkommen gemauerte Wirtsbau in Gschwendt gewesen sein. Dem wollte man nicht nachstehen.

Der zweite Sohn Georg (*1671) übernimmt 1703 das Wirtsanwesen und heiratet die Bauerstochter Katharina Stegbauer von Niedermenach. Aus der Ehe entsprießen ebenfalls nochmals fünf Kinder, von denen jedoch nur die Tochter Anna Maria das Erwachsenenalter erreicht.

Am 21.05.1726 stirbt Katharina Hausinger mit nur 45 Jahren, drei Tage nach ihrer 20jährigen Tochter Anna Maria. Der nun kinderlose Witwer Georg Hausinger heiratet ein Jahr später die 53jährige Katharina Regler von Ingolstadt.

Das Wirtsanwesen übernimmt schließlich 1735 ein Johann Hausinger von Schönstein, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um seinen Neffen handelte.

Nach dem Tod des 53jährige Wirts Johann Hausinger vermählt sich die Witwe Maria Anna 1753 mit dem Bauerssohn Bartholomäus Pösl von Oberniedersteinach. Als Maria Anna 1779 mit 66 Jahren stirbt, nimmt der Wirt Pösl die Bauerstochter Anna Maria Krieger von Straubing zu Frau.

Am 8. Mai 1807 verkauft Anna Maria Pösl das Wirtsanwesen an ihren Vetter Josef Lehner von Riedling. Bartholomäus Pösl muss also bereits gestorben sein. 1809 nimmt Josef Lehner die Bauerstochter Maria Anna Heisinger von Hoerabach zur Frau. Theresia Lehner, eine Schwester des Josef Lehner heiratet 1810 in den Hiegeist-Hof von Hoerabach ein.

Aus der Ehe gehen fünf Kinder hervor, von denen eins im Kindsalter stirbt: Joseph (*1811), Franz Xaver (*1813), Michael (*1815) , Alois (*+1816) und Maria (*1818)

Durch die Wirtseheleute Josef und Maria Anna Lehner dürfte das Wirtshaus auch einen neuen Dachstuhl bekommen haben. Bei Untersuchungen wurde ein Dachbalken mit der eingeritzten Jahreszahl 1821 gefunden10.

Am 07. Dezember 1830 wird der 48jährige Wirt Josef Lehner von dem Bauerssohn Bartholomäus Brandl von Alburg im eigenen Wirtshaus erstochen.

Drei Monate später, am 08.03.1831 verkauft die Wirtswitwe den sog. Zeindlacker an die Schmiedseheleute Johann und Anna Maria Hierl von Ascha, die darauf ein Haus mit Schmiede errichten.

Am 23. März 1832 veräußert Maria Anna Lehner schließlich das komplette Wirtsanwesen an die Eheleute Wurm Johann und Therese, geb. Loichinger, von Perkam. Zwei Wurm-Kinder kommen in Agendorf zur Welt, die jedoch schon bald wieder versterben.

Am 29. August 1839 erwirbt Johann Wurm sen. von seinem Sohn den „halben Wirtshof“, zusammen mit drei Äcker und 4 Tagwerk Wiese, um 12.500 Gulden und übergibt ihn am 3. September 1839 an seinen weiteren Sohn Peter Wurm. Dieser heiratet zwei Wochen später die Bierbrauerstochter Josepha Schmidhuber von Landau.

Josepha bringt zwei Kinder zur Welt:

- Josepha (*12.07.1840), heiratet 1861 Georg Erndl, Bauer in Pellham, und macht sich später als Gütlerin auf dem Wolfsberg ansässig

- Peter (*15.09.1841 + 06.10.1841)

Die junge Mutter ist jedoch gesundheitlich angeschlagen und stirbt vier Wochen nach der zweiten Geburt mit 23 Jahren an einer Lungensucht. Kurz vorher muss sie noch den Tod des kleinen Sohnes miterleben. Der Steinacher Pfarrer schreibt ihr ins Sterbebuch: „Schade das diese gute Person ins Wirtshaus nach Agendorf gekommen ist.“ Was genau damit gemeint war, geht hieraus nicht hervor.

Knapp ein halbes Jahr später heiratet der Witwer Peter Wurm die Söldnerstochter Magdalena Eyerer von Agendorf und holt für seine kleine Tochter wieder eine Mutter ins Haus.

In der zweiten Ehe kommen nochmals elf Kinder zur Welt, von denen nur sechs das Erwachsenenalter erreichen.

- Wurm Anna Maria (*1842), übernimmt das Wirtshaus

- Wurm Helena (*1846)

- Wurm Joseph (*1848)

- Wurm Karl (*1849)

- Wurm Kreszenz (*1855)

- Wurm Ludwig (*1857)

Bereits am 28. Juni 1864 übergibt der 47jährige Wirt Peter Wurm das Wirtsanwesen mit 76 Tagwerk Grundbesitz an die 22jährige Tochter aus zweiter Ehe, Anna Maria Wurm. Dieser Vorgang ist ungewöhnlich, da noch die fünf unmündigen Geschwister von der Übernehmerin im Haus waren und auch die Eltern noch relativ jung sind.

Sechs Jahre später heiratet Anna Maria den Bauerssohn Franz Xaver Stierstorfer von Alburg. Das Ehepaar bleibt jedoch nur noch sechs Jahre auf dem Wirtshaus.

Am 26. Oktober 1876 verkaufen sie das Wirtshaus zusammen mit 76 Tagwerk Grundbesitz (≙ 26 ha) um 50.281 Mark an die Bierbrauerseheleute Jakob und Hedwig Dietl von Straubing. Das Wirtsanwesen wird wie dabei folgt beschrieben:

Zweistöckiges Wohnhaus mit realer Wirtsgerechtigkeit, Pferde- und Rindviehstallung unter einem Dache, Stadel, Schweinestallungen, Kegelbahn und Hofraum.

Kurz nach dem Kauf errichten die Bierbrauerseheleute neben dem Wirtshaus ein Nebenhaus für die Dienstboten.

Am 06.07.1880 veräußern die Bierbrauerseheleute Dietl das Nebenhaus, zusammen mit acht Hektar vom Wirtsanwesen, um 16.457 Mark an Michael und Franziska Stautner. Bei dem Haus handelte es sich um ein zweistöckiges Wohnhaus mit Stallung unter einem Dache und Stadel.

Drei Jahre später, am 04.06.1883 erwerben das restliche Wirtsanwesen mit 17 Hektar und dem Gasthaus Alois und Therese Lermer um 37.714,29 Mark.

Am 09.04.1885 tauschen Kaspar und Maria Gerstl ihr Anwesen in Wallersdorf Nr. 60 gegen das Wirtsanwesen mit den Lermer’s.

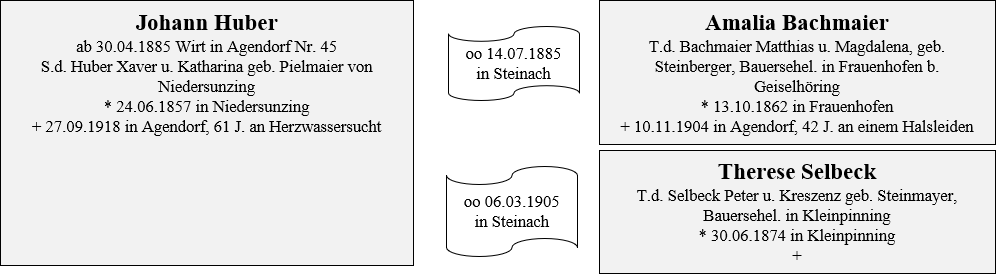

Kurz darauf kauft am 30.04.1885 Johann Huber von Niedersunzing das Anwesen um 32.000 Mark. Noch im gleichen Jahr vermählt er sich mit der Bauerstochter Amalia Bachmaier von Frauenhofen. Die Wirtin stirbt jedoch bereits 1904 mit 42 Jahren an einem Halsleiden und hinterlässt vier Kinder:

Johann (*1886), Hedwig (*1888), Otto (*1890) und Kreszenz (*1896)

Der 48jährige Witwer Johann Huber heiratet vier Monate später die 17 Jahre jüngere Bauerstochter Therese Selbeck von Kleinpinning, hat jedoch aus dieser Ehe keine Kinder mehr.

Huber Johann und seine zweite Ehefrau Therese

(Auszug aus einem Gruppenbild des Fahrradvereins von 1908)

Am 26.03.1911 wird in dem Gasthaus die erste öffentliche Telefonstelle in Agendorf eingerichtet11.

Nach dem Tod von Johann Huber, verkauft die Witwe Therese Huber das Wirtsanwesen am 25.03.1919 mit 10 ha Grund um 67.000 Mark an Johann und Anna Ostermeier.

Selbige verkaufen noch im gleichen Jahr am 25.08.1919 das Anwesen um 75.000 Mark weiter an Johann und Theres Spanner.

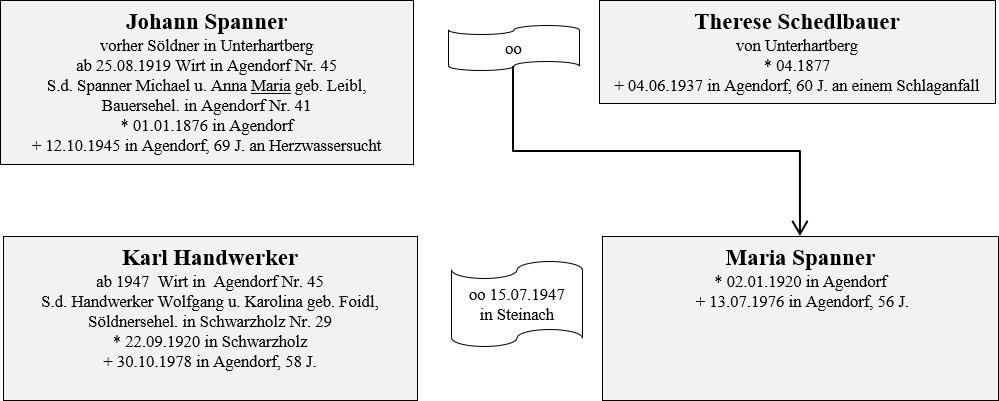

Die Gastwirtseheleute Spanner Johann und Therese, geb. Schedlbauer

mit ihren Kindern Theodor (1915-1941) und Maria (1920-1976)

aufgenommen ca. 1925

(Bild: Max Hiegeist, Hoerabach)

Die Gast- und Tafernwirtschaft Joh. B. Spanner

aufgenommen beim Gründungsfest des Radfahrer-Vereins Agendorf 1923

(Bild: Familie Meier, Agendorf)

Therese und Johann Spanner

(Ausschnitt aus einem Gruppenbild des Fahrradvereins von 1923)

Gasthof Joh. Bapt. Spanner

aufgenommen ca. 1940

(Bild: Max Hiegeist, Hoerabach)

Der einzige Sohn Theodor Spanner fällt 1941 mit 26 Jahren in Weißrußland. Er hinterlässt eine Ehefrau und einen zwei Monate alten Sohn.

Die Tochter Maria Spanner verehelicht sich 1947 mit dem Bauerssohn Karl Handwerker von Rotham/Schwarzholz und übernimmt mit ihm das Gasthaus. Maria Handwerker stirbt 1976 und der Witwer schließt die Wirtschaft 1977 endgültig.

Der Gasthof zum Kinsachtal

aufgenommen ca. 1960

(Bild: Max Hiegeist, Hoerabach)

1 Jahresbericht des Hist. Vereins für Straubing u. Umgebung, Band 8. Jhg. 1905, Rechte und Besitz des Domkapitels Augsburg in und um Straubing am Anfang des XIV. Jahrhundert (um 1324), S.41

2 Die Brücke über die Kinsach auf der Straße von Parkstetten nach Agendorf, bei der Abzweigung nach Scheften, heißt heute noch "Paßbruck". Hier wurde der Bach wohl früher an einer Furt überschritten. Die "Paßbruck" dürfte sich von der alten Bezeichnung "Bapstfurt" ableiten. die urkundlich erwähnt wurde.

3 Solleder Fridolin, Urkundenbuch der Stadt Straubing, 1918, S.301, Urkunde Nr. 392, Hans Hien zu Rotham verkauft an Friedrich Meindl zu Wolferszell sein Erbrecht auf dem Gut zu Wolferszell, darauf seit alters die Taferne gewesen ist. Zeugen: Marthan Pabst von Agenndorf, Hanns Pabst von Gswendt, Jorg Mullner von Wolfferzell und Steffann Paillstainer von Stannach

4 StA Landshut, Landschaft Unterlands Nr. 1180/3, Steuerregister Hofmarken Rentkastenamt Straubing 1529

5 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 42 ff.

6 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing P 28, fol. 40, Herkunftsbrief und Quittung f. Hans Schindlmayer 23.04.1610. In diesem wird bestätigen vier Zeugen, dass sich Anna Babst, Tochter des Hans Babst, vor 28 Jahren mit Georg Schindlmayer verheiratet hat. Getraut wurden sie in der Pfarrkirche Steinach von Pfarrer Georg Aittlinger und die Hochzeitsfeier bei Leonhard Deinhart, Wirt in Konzell gehalten.

7 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B39, Sal- und Urbarsbuch über die propsteiischen Lehengüter des Rentkastenamts Straubing, 1579, fol. 47‘

8 StA Landshut, Rentkastenamt Straubing, P55, fol.161 Quittung vom 2.12.1654

9 Zeitungsartikel im Straubinger Tagblatt vom 10.11.1993, Neues Leben in 300 Jahre altem Wirtshaus

10 Kulturkreis Josef Schlicht e.V., Jahresheft 1993/94, S. 114 Die dendrochronologische Untersuchung hat für einen Randunterzug der Rauchküche im Erdgeschoss eine mögliche Datierung von 1695 ergeben.

11 Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Protokollbuch der Gemeinde Agendorf 1872-1925

Weitere Quellen:

Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel der Pfarrei Steinach

StA Landshut, Rentamt Straubing B130, Häuser- und Rustikalsteuerkataster Trudendorf incl. Agendorf 1808

StA Landshut, Rentamt Straubing B131, Umschreibebuch zum Häuser- und Rustikalsteuerkataster Trudendorf incl. Agendorf 1814 - 1843

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep. 127), Sig. 17/2-6, Umschreibeheft zum Urkataster der Gemarkung Agendorf 1843 - 1859

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep. 127), Sig. 17/2-10, Umschreibeheft zum Urkataster der Gemarkung Agendorf 1859 - 1894

StA Landshut, Grundsteuerkataster (Rep. 127), Sig. 17/2-14, Umschreibeheft zum Urkataster der Gemarkung Agendorf 1894 - 1960

Stand 24.08.2022

Die Besitzer des „Innhaus vom Kirchengut“ Hs.Nr. 72

heute August-Schmieder-Str. 13

von Claudia Heigl

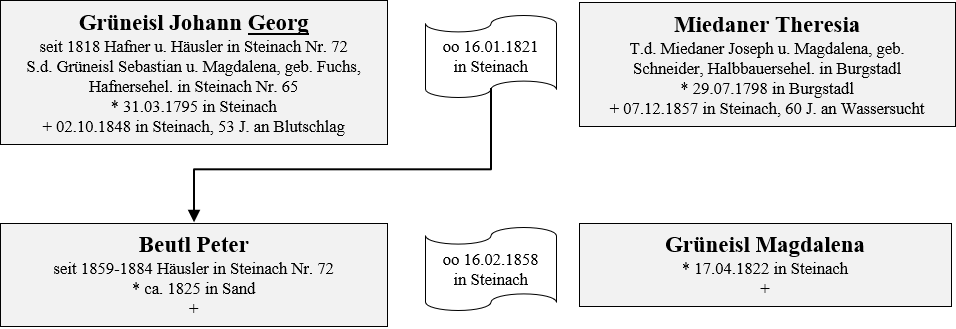

Bei dem Haus handelte es sich um das ehemalige „Nebenhaus“ vom dem Bergbauern-Hof Hs.Nr. 24 (August-Schmieder-Str. 15).

Johann Förg heiratet 1810 die Hoferbin Magdalena Hartberger vom dem ca. 50 Tagwerk großen Bergbauern-Hof in Steinach. Ab 1818 fängt Förg an Grundstücke von dem Hof zu verkaufen.

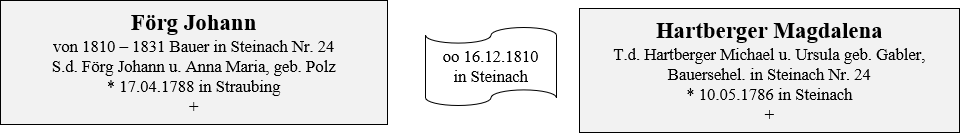

Das Ausnahmhaus des Hofes hat die neue Hs.Nr. 72 bekommen. Auf dieser Karte ist hier

irrtümlicherweise die Hs.Nr. 73 eingetragen.

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

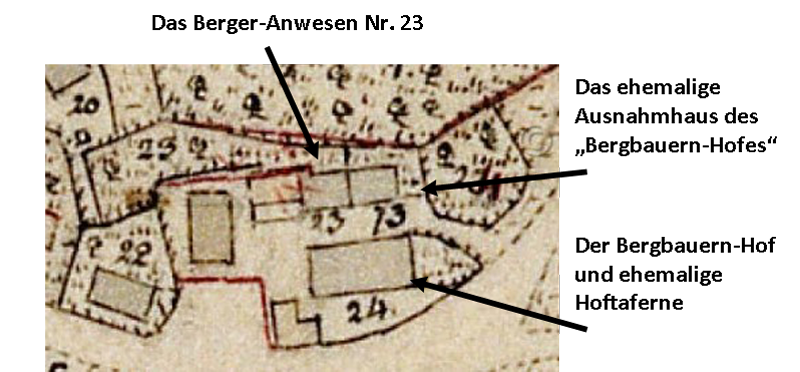

Als erstes wird das Austragshäusl am 10.12.1818 zusammen mit 2 ¾ Tagwerk Acker vom Hof wegverkauft. Käufer ist der Steinacher Hafnerssohn Johann Georg Grüneisl. Georg stammt aus einer langen Linie von Hafner ab. Sein Elternhaus in der Hafnerstraße 6 (heute Echinger) übernimmt sein Bruder Michael. Auch Georg übt das Hafnerhandwerk aus. Das Handwerk hat jedoch seine Blütezeit bereits hinter sich, denn die Tonware wird immer mehr vom Eisengeschirr verdrängt. Als Georg 1848 im Alter von 53 Jahren stirbt, führt keiner seiner drei Söhne das Handwerk weiter. Die älteste Tochter Magdalena bleibt bei der Mutter und verheiratet sich nach deren Tod mit Peter Beutl von Sand.

Da das Haus nun vom Haupthof getrennt wird, erhält es eine eigene Hausnummer. Da die Steuergemeinde Steinach 71 Häuser hat, wird einfach weitergezählt und es bekommt die Hausnummer 72.

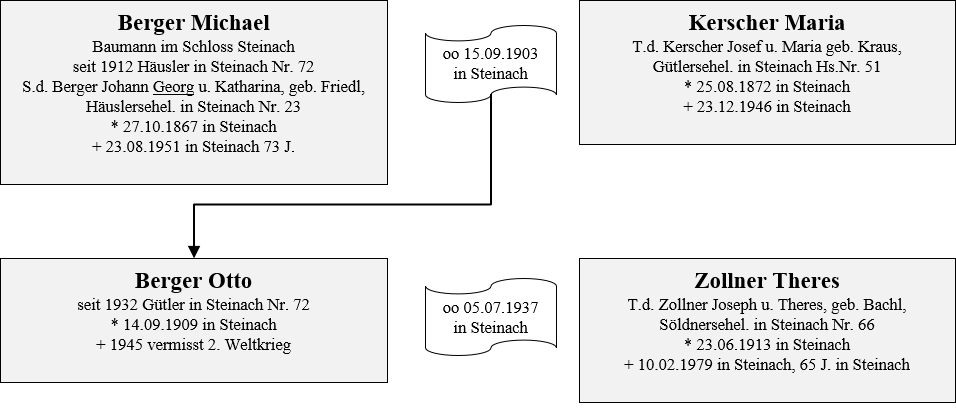

1884 erwerben Johann und Helena Kürzinger das Häusleranwesen. Helena stirbt bereits im Alter von 46 Jahren. Der Witwer verkauft das Anwesen mit nun 13,22 Tagwerk Grund 1907 an den Schlossbesitzer Dr. August von Schmieder, der mit seiner Schlossanlage direkt daran angrenzt.

Johann Kürzinger zieht mit seinen Kindern zuerst nach Pfatter und erwirbt 1910 das Gütleranwesen Hs.Nr. 52 1/5 (Parkstettener Str. 22, heute Kiermeier) in Münster.

Der Schlossbesitzer verkauft das Haus fünf Jahre später, am 20.01.1912, an seinen Schlossbaumann Michael Berger, der mit der Steinacherin Maria Kerscher verheiratet war. Michael stammt vom direkten Nachbarhaus Nr. 23, das sein Bruder Joseph Berger übernommen hat.

Rechts vorne das Haus von Michael Berger mit dem neu erbauten Stadel, links daneben direkt

angebaut das Haus seines Bruders Joseph Berger (Hs.Nr. 23).

Davor der „Bergbauer-Hof“ Hs.Nr. 24, zu dem das Haus ursprünglich gehörte.

aufgenommen 1956

Quelle: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Quellen:

Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg, Pfarrmatrikel der Pfarrei Steinach

Vermessungsamt Straubing, Liqudiationsprotokoll der Steuergemeinde Steinach von 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster Umschreibehefte der Gemarkung Steinach, Sig. 17/42-4, 17/42-8, 17/42-12

Seite 18 von 23