Die Hof- und Dorfkapelle in Wolferszell

von Claudia Heigl

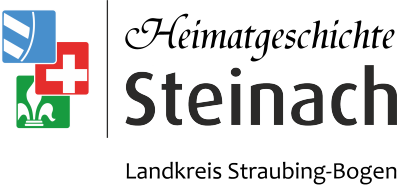

Die Hofkapelle beim Gasthaus Schmid in Wolferszell wurde 1822 vom Wirt Michael Bergmaier aufgrund deines Gelübdes errichtet.

Nachdem seine Ehefrau Thekla 26 Wochen schwer krank darniederlag, versprach er im Falle ihrer Genesung eine Kapelle zu bauen.

Hofkapelle beim Gasthof Schmid

aufgenommen 2017

Bild: Claudia Heigl

Der Bau der Kapelle führte jedoch zu einem Streit, der schließlich vor dem Landgericht Straubing ausgetragen wurde[1].

Da die Kapelle ohne Genehmigung errichtet worden war, stellte sich die Frage, ob sie wieder abgerissen werden müsse.

Besonders der Pfarrer von Steinach, Joseph Krieger, störte sich am aufgestellten Opferstock, da dieser „der Pfarrkirche und der Kapelle am Kapflberg zum Nachteil gereiche“.

Sogar das bischöfliche Ordinariat in Regensburg wurde eingeschaltet. In seiner Antwort erklärte das Ordinariat, dass die Kapelle keiner „Benediction“ (Weihe) bedürfe, da sie nicht für kirchliche Gottesdienste bestimmt sei.

Es führte weiter aus: „Dafür sie aber auch zur solchen Zwecke errichtet, und könnte sie, wie sie nicht wohl kann, dazu bestimmt werden; so könnte die Ermächtigung zur Benediction dem Pfarrer nicht erteilt werde, bevor nicht:

a) die polizeiliche Einwilligung zum Bestehen der Kapelle und

b) eine Urkunde zum Ausweis eines hinlänglichen Fonds zur Erhaltung der Kapelle in gutem baulichen Stande

– beide in legaler und authentischer Form – vorher vorgelegt worden sein würde.“

Bergmaier war sich vermutlich nicht bewusst, dass er für den Bau auf seinem eigenen Grund eine Genehmigung benötigte. Die Einnahmen aus dem Opferstock wollte er „zu frommen Zwecken spenden“.

Am 19. Oktober 1822 entschied das Landgericht Straubing, dass die Kapelle zwar bestehen bleiben dürfe, der Opferstock jedoch entfernt und die Kapelle für die Öffentlichkeit geschlossen werden müsse.

Die Wirtsfamilie Bergmaier hatte schwere Schicksalsschläge zu verkraften.

Von ihren zwölf Kindern lebten 1822 nur noch zwei - der 17-jährige Joseph und die 12-jährige Anna Maria. Die übrigen Kinder waren entweder im Säuglings- oder Kindesalter verstorben.

Als Johann Michael Bergmaier am 14.02.1831 im Alter von 68 Jahren starb, vermerkte der Pfarrer im Sterbebuch „geläutert in seinem ärgsten Leiden wie das Gold im Feuerofen hat er sich zuletzt Gott zugewendet“.

Seine Witwe Thekla, eine Müllerstochter von Walkenstetten bei Schierling, starb am 2. April 1835 im Alter von 65 Jahren. Zuvor musste sie noch ihren inzwischen 28-jährigen Sohn Joseph beerdigen, der am 3. Juli 1834 nach langer, schwerer Krankheit verstorben war. Ihre Tochter Anna Maria hatte 1827 bereits in das Gschwendtner Wirtshaus eingeheiratet.

Das Wolferszeller Wirtshaus wurde verkauft.

1840 wurde die Kapelle von dem Nachfolger Joseph Schreiber renoviert, wie eine Inschrift im Inneren der Kapelle verrät.

Die letzte umfassende Renovierung fand 2015 durch die Familie Schmid statt, die auch die Kapelle weiterhin liebevoll pflegt.

In der Kapelle befinden sich Totenbretter zum Gedenken an die Familie Schmid und dem Wirt Josef Hilmer (1846-1919).

Kapelle innen

aufgenommen 2017

Bilder: Claudia Heigl

[1] StA Landshut, Landgericht ä.O. Straubing 1006

Die Chorherren des Kollegiatstifts St. Tiburtius zu Pfaffmünster 1100 - 1581

Zusammengestellt von Hans Agsteiner

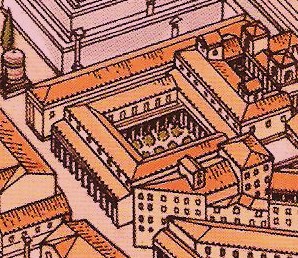

In Münster gab es einst acht Chorherrenhäuser und zwei Gebäude für Benefiziaten. In Folge der Stiftsverlegung nach Straubing im Jahr 1581 wurden die Gebäude verkauft.

Neben dem bekannten Propsthaus (heutiges Pfarrhaus) ist nur noch das sog. „Kaplan-Haus“ erhalten geblieben.

A

Albertus im Hof, de Curia, von Bayern, Propst

Adlber Friedrich, Chorherr, Jahrtag, Mayer Thesaurus

Adlber Hannsen, Chorherr

Albrecht, Dechant, Mayer Thesaurus

Andreas, Kaplan in Pfaffenmünster

Aresinger Ulrich von Türckenfeld, Dr.

1453 Propst in Pfaffmünster,Herzogl. Rat Albrechts III., Epitaph von Erasmus Grasser in München St. Peter

Arnkofer, Chorherr

Epitaph in St. Tiburtius, Angehöriger des Straubinger Partriziergeschlechts der Zeller

Atzinger Johannes, Chorherr

Epitaph in St. Tiburtius, Stiftung des spätgotischen Ölbergs an der Martinskirche

B/P

Panchover Alphart, Chorherr

Bäsl Petri, Chorherr

Baier/Pair Christoph, Dechant

Perlesreutter, gewester Chorherr und Scholastikus

Berthold, Propst

Peter, Maister, Dechant

Pheringer Konrad, Kanonikus

Pichlmayr Johannes, Kanonikus und Weihbischof Regensburg, 1568, 1581

Pilgl Wolfang, Chorherr, 1544

Plädlinger Ulrich, Kanonikus und Pfarrer

Prandt Ernst (Sixtus), Propst Pfaffmünster und Chorherr in Berchtesgaden, 1567,

Epitaph in Münster St. Martin

Busch Sebastian, Chorherr und Pfarrer von Aiterhofen

C

Chamerauer Peter, Propst

Chamerauer Johann zum Haidstein, Propst, 1367

Conrad, Chorherr, Propst 1289

Curia, de Albert (siehe Albertus im Hof)

D/T

Thalmeier Christopherus, Chorherr

Epitaph in St. Tiburtius

Theiminger Melchior, 1561

Teininger Georg, Dechant, 1561

Duchsenhauser Veit., 2. Bauherr des Propsteigebäudes in Pfaffmünster

E

Eberhart, Dechant, 1419

Eberhardus, Propst, 1269

Ekker Ulrich, Dekan und Scholaster

Erhard, Propst, 1269

Eysenhut,

Epitaph in St. Tiburtius

F

Förg Leonhard,

Epitaph-Gemälde in St. Tiburtius

Fridericus a Schlözzelberch, Propst

Fürnschild, Mayer Thesaurus,

Grabmal mit Wappen in St. Tiburtius

G/K

Gaster Erhard, 1520

Käsel Ulrich, Propst

Grabmal in St. Tiburtius

Georg, Kanonikus, 1460

Gerold, ca.1460

Gertzner, 1561

Köl Peter, Chorherr, 1460

Konrad I., Propst, 1289

Khozing Heinrich, Chorherr, Mayer Thesaurus

Grattl/Grettl Rupertus, Kanonikus

Epitaph in St. Tiburtius

Grüber Johann, Kanonikus, 1460

H

Häsel, Peter, Dekan in Pfaffmünster 1460– m.E. Käsel ?,

Hagn, Erhard, 1446, Chorherr und Propst

Hansen, Chorherr, Mayer , Jahrtag

Hart, Heinrich von hardt, Mayer Thesaurus

Hardt, Conrad vom hard, Mayer Thesaurus

Hartwig, Chorherr, im Mayer Thesaurus

Haumperger, Chorherr, 1520

Hautzenberger Peter, Kanonikus in Pfaffmünster, 1490e

Holztaller Bartholome, Chorherr und Pfarrer, Mayer Thesaurus

Heinrich, Propst, 1242 – 1266, 1231 Heinricus Scriba, 1244 Henricus Monasteriensis Praepositus, Mayer Thesaurus

Heinrich, Scholaster

Hermann,Magister, Kanonikus, 1466,

Epitaph in St. Tiburtius 1.1.4

Hertzer Andre, Dechant, Mayer Thesaurus

Holtaler Bartholomäus 1571 – 1574

Hüerer Jörg 1521

Hunger Albert, Dr., Propst, Prokanzler der Universität Ingolstadt

I

Johann, genannt Alleseeligkeit, 1484

Johannes 1381

Johann der Chamerauer, Hans, Propst von Pfaffmünster

L

Lang Nikolaus, 1576, wegen geübter böser Händel entlofen

Lenger Christoph, letzter Stiftsdekan 1581,

Epitaph in St. Tiburtius

M

Mailänder Peter, Dechant, 1505

Martini, Mayer Thesaurus

Megingot, Propst 1200

Michael, Propst 1394, Mayer Thesaurus

N

Neumayr Leonhard, Chorherr und Pfarrer in Pfaffmünster 1569,

Epitaph in St. Martin

Neupeck Georg, Offizial des Stifts 1573

Nikolaus, Propst 1335, Stifter des Spitals in Landshut

R

Ramsberg Johann, Propst

(bisher unbekannt, von mir im Kreuzgang des Doms in Regensburg entdeckt, Grabmal 1450, aus dem Rittergeschlecht der Ramsberger

Romaer Hans, Chorherr, 1391

Rupert Propst, Erster Propst in Pfaffmünster, 1140

S

Sauer Wolfgang, Chorherr, 1551 – 1569

Schilher Alexius, Kanonikus Pfaffmünster, Visitation 1559

Schlötelberg Heinrich, Propst, 1362

Schondl Wolfgang, Kanonikus Pfaffmünster, 1466

Schnöder Georg, Kanonikus, 1483

Schumewerz Martin, 1573

Schwarzhofer Ambrosius Propst 1509

Schwendner Johannes 1485

Saitz Erhard, Epitaph in St. Tiburtius

Seyboldsdorf Wolfgang, Dr. , Propst 1528

Sinzenhofer Dekan, Grabmal in St. Tiburtius

Stetter Jakob, Chorherr, bei Stiftverlegung 1581 dabei,

Grabmal in Straubing St. Jakob

Steinberger Johannes 1485

T (= unter D/T)

U

Ulrich, Dekanj, 1381

W

Waldkirch Bernhard, Dr.,

Erster Bauherr des Propsteigebäude in Pfaffmünster, Epitaphien in den Domen von Eichstätt und Augsburg

Weilhamer Christoph,Dr., 1589

Weinzierl, Dechant, Epitaph in St. Tiburtius, 1500

Wilhelm, Kanonikus 1310

Winckelmair, Urbanus 1575 Kanonikus, später Pfarrer von Parkstetten

Wirth, Paul, 1499

Wissen von, Conrad Mayer Thesaurus

Wolfger von Erla

Stiftspropst von Pfaffmünster, Bischof von Passau, Patriarch von Aquiläa

Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des hohen Mittelalters

Z

Ziegldrum Leopold 1581

Nachrichten von alter Stiftsherrlichkeit

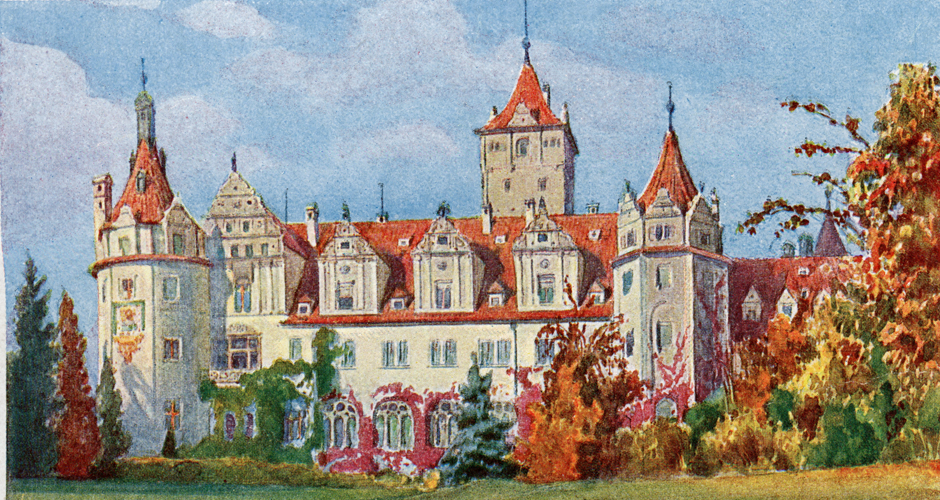

Eine Urkunde erzählt aus den „Freiheiten“ des Chorherrenstifts St. Tiburtius zu Pfaffmünster

Von Hans Agsteiner

Das uralte Chorherrenstift Pfaffmünster, einst malerisch am Rande des Bayerischen Waldes in der Ortschaft Münster gelegen, war einst bis zu seiner Verlegung nach Straubing im Jahr 1581 ein bedeutendes religiöses Zentrum. Zehn meist adelige Kanoniker, auch Chorherren genannt, bewohnten hier eigene Häuser und verrichteten in der Stiftskirche St. Tiburtius ihre liturgischen Aufgaben. Zusätzlich widmeten sich den Wissenschaften und der Politik und gelangten dadurch zu Berühmtheit. Die Seelsorge, die meist von weniger vornehmen Vikaren ausgeübt wurde, ging nebenher. Zahlreiche Urkunden in den Archiven erzählen vom Leben der mit dem kostbaren Fehpelz bekleideten Chorherren. Im Mittelalter musste für Klöster und Stifte ein Vogt bestellt werden, der diese Institution beschützte und sie vor Gericht vertrat. Vögte des Chorherrnstifts Pfaffmünster waren die Mitglieder des Hauses Wittelsbach, welche als Erben der Grafen von Bogen diese Funktion übernommen hatten. Zu ihren Aufgaben gehörte auch der Schutz der Freiheiten und Privilegien, die sie in Urkunden bestätigten.

Gewährung von Privilegien und Freiheiten

Das Verhältnis der Städte und Märkte zu ihren Landesherren muss als „eine persönliche Bindung etwa im Sinne des Lehensbandes“ verstanden werden. Deshalb waren städtische Freiheiten und Markprivilegien ebenso wie Lehen notwendigerweise beim Regierungsbeginn eines neuen Herzogs zu bestätigen. Die Städte bekräftigten diese Rechtsbeziehung durch die Huldigung, die Herzöge mit der Ausstellung neuer Freiheitsbriefe, die in der Regel die alten Privilegien bestätigten. In ähnlicher Weise sind die Freiheitsbestätigungen für die vom Landesherrn teilweise abhängigen Chorherrenstifte zu sehen. Auch den Stiften war daran gelegen, dass ihre vom Landesfürsten einst eingeräumten Freiheitsrechte und Privilegien nicht vergessen wurden, sondern immer wieder, vor allem bei einem Herrschaftswechsel, aufs Neue bestätigt wurden. In diesem Sinne ist die vorstehend erwähnte uns übersandte Urkunde als Freiheitsbrief zu verstehen.

Es verwundert etwas, dass manchmal Urkunden, auch Stiftsurkunden, außerhalb der amtlichen Archive entdeckt werden. Ein Glücksfall für die Stiftsforschung ist es, dass Marianne Schloßer aus Beilngries eine Urkunde zur Stiftsgeschichte Pfaffmünster (2 Blätter) in dem Stadtarchiv Beilngries entdeckte, diese einscannte und als Anlage zu einer e-mail dem Steinacher Heimatgeschichtlichen Archiv übersandt hat. Die Prachturkunde mit der Freiheitenbestätigung für das Chorherrenstift Pfaffmünster geht auf Herzog Albrecht I. von Bayern/Straubing-Holland zurück. Er bestätigt darin die bereits von seinem Vorfahr Herzog Hainrich im Jahre 1335 erteilten Freiheiten und die von seinem Vater Kaiser Ludwig der Bayer 1344 ausgestellte Urkunde. Nach den sog. „Freyheiten dess Stiffts Pfaffenmünster“1, hat „Herzog Albrecht in zween Briefen“ an Sankt Lambrechtstag bzw. am St. Michaeltag abends 1359 in der zum Herzogtum Straubing-Holland gehörenden Grafschaft Seeland die Freiheiten des Chorherrenstifts Pfaffmünster bestätigt. Die später auf der Urkunde angebrachte rote Jahreszahl 1335 betrifft nicht Albrechts Urkunde, sondern die darin vermerkte frühere Freiheitengewährung durch Herzog Hainrich im Jahre 1335. Bei der vorliegenden Urkunde Herzog Albrechts fehlt das Schlussblatt mit Unterschrift des Ausstellers sowie das Datum. Nach dem spätgotischen Schriftbild könnte es sich bei der Urkunde um eine Abschrift aus der Zeit vom Ende des 15. Jahrhunderts handeln2.

Die Abschrift des Freiheitsbriefes aus dem Jahre 1335

Aus dem Inhalt des Freiheitenbriefs

Einleitend beginnt der Freiheitsbrief standardisiert in der damaligen Kanzleisprache, wie bei dieser Urkundenart üblich, und geht dann über ins Detail:

„Albrecht von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei Rein und Herzoge in Bayern bekennen und thun kundt offentlich mit dißem Briefe das dy Erbarn Herrn Johanns der Chamerauer von dem Haydstein, Brobst, Perchtold der Nußperger, Dechant und das Capitl Gemainiklich des Stifts zu Pfaffmünster gelegen in Unserem Lande ze Baiern in Regens(burger) Bistums unser lieb Dienerung Capplan Unns vorbracht habens und gezaigt Ein Aufnemen unnd Bestätigung von unserem lieben Herrn und Vater Kaiser Ludwig von Rom, dem Gott gnädig sei, eines Briefes, den Uns Vetter Herzog Hainrich selig von Bayern dem vorgenannten zu Pfaffmünster Brobst Techandt und Capitl da selb gegeben hat und baten Unns dienerlich, das wieder dieselben Confirmationen und Bestätigung unnd Brief mit unserem Brief auch fürbas durch gar confirmieren und bestätigen wollen und dieselb Confirmation und Bestätgung und Brief steht von Wort zu Wort als hernach geschrieben stet“.

Herzog Albrecht von Bayern, zugleich Pfalzgraf bei Rhein, teilt darin mit, dass der Stiftspropst Johann der Chamerauer zum Haidstein und der Stiftdekan Perchtold der Nußberger und das Kapitel des Stifts zu Pfaffmünster gebeten haben, dass ihnen die Confirmationen und Bestätigungen, die sie von seinem Vater Kaiser Ludwig der Bayer und seinem Vetter Herzog Hainrich erhalten hätten, weiterhin gegeben würden. Herzog Albrecht nennt seinen Vater „Kaiser Ludwig von Rom“, das ist der berühmte Ludwig der Bayer, Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Somit handelt es sich beim Aussteller der Urkunde um Herzog Albrecht I. (1353 – 1404) von Bayern/Straubing-Holland. Auch die Daten des Stiftspropst Johann der Chamerauer zum Haidstein, urkundliche Erwähnung in der Pröpstetafel von Pfaffmünster 1335 und 1367, deuten darauf hin.

Herzog Albrecht nennt in der Urkunde zwei Vorurkunden mit Freiheitsrechten für das Stift:

- ausgestellt von seinem Vater Kaiser Ludwig der Bayer

- ausgestellt von Herzog Hainrich

Beide Urkunden zitiert er nun im Text:

Zu 1:

„Wir Ludwig von Gottes Gnaden Römischer Keyser allen Zeyten merer des Reichs Versetzen und thun kundt öffentlich mit diesem Brief, das wir gesehen haben den Brief, den der hochgeborene Herzog Hainrich selig von Bayern, unser Vetter, den ersamen Mannenj, dem Brobst, dem Dechandt und dem Capil gemainikhlich ze Pfaffmünster unseren lieben diemütergens gegeben hat. Dies von Wort zu Wort, wie hernach geschrieben stet“.

Zu 2: (auszugsweise)

„Wir Hainrich von Gottes genaden Pfalzgraf ze Rein und Herzog in Baiern…als den Ersamen Brobst ze Pfaffenmünster, Dechand und alle Chorherren des Gotshauses da selb di yetz und fürbas da werden …in Unsere besondere …genad und gelaytt genommen haben Alß das sy unnsere besonder Capplan und Hofpfaffen hayssent …das sye alle die Recht die Bischöff, die Prelaten und ander Gotshaus in Unserem Land haben…haben sollen.

Auch über ihre Leut und Gut haben sollen nach der Handvest..die Unns Vetter Chunig Ott, dem Got gnad unnd wie aller Pfaffen über den Chauf das Gericht gegeben.

Das ist geben zu Straubing do man zalt nach Christi gepurt Dreutzdenhundert Jar danch in dem fünfunddreysigsgten an sand Kylians tag.

Anmerkung:

Die sogenannte Handveste, auch Ottonische Handveste genannt, ist eine der bedeutendsten bayerischen Fürstenurkunden. Sie geht zurück auf Herzog Otto von Niederbayern/Landshut, der mit vielen Mühen König von Ungarn geworden ist, dort aber kläglich gescheiterte und mit einem riesigen Schuldenberg in die Heimat zurückkehren musste (das Kollsalgemälde mit seiner Krönung in Ungarn, das als Dauerleihgabe den Straubinger Rathaussaal schmückte, ist leider beim Rathausbrand verbrannt). Um seine Finanzen wieder in Ordnung zu bringen verkaufte Otto herrschaftliche Rechte an Adelige und Stifte. Es entstanden die sogenannten Hofmarken, Niedergerichtsbezirke mit zahlreichen Aufgaben und Rechten für die Inhaber. Diese Tatsache wird im Freiheitenbrief besonders erwähnt, den das Stift Pfaffmünster besaß das Dorf Münster als Hofmark, ebenso die Schwaigen Öberau und Aholfing. Dazu wird im Freiheitenbrief ausgeführt, dass Vitztum, Richter und Amtmann, also seine hohe fürstliche Beamtenschaft, in der Hofmark Pfaffmünster „nicht richten noch rechten sollen, mit Ausnahme der drei Sach, die an den Tod gehen.“ Die niedere Gerichtsbarkeit übte in der Hofmark Pfaffmünster der Hofmarksrichter aus.

Später schränkte der Herzog in Pfaffmünster die Rechte der Hofmarksinhaber etwas ein. Er ordnete (vielleicht auf den Wunsch der Bürger ?) den Kirchtagsschutz zu Pfingsten an. Dabei hatten die Münsterer Bürger ihr Recht nicht beim Hofmarksrichter des Stifts, sondern beim herzoglichen Landrichter von Straubing zu verlangen, der die Pfingstage über mit seinen Gesellen in Münster weilte und hier üppig verpflegt wurde.

Die Zusammenfassung in den „Freyheiten deß Stüffts Pfaffenmünster“ durch Maximilan Freiherr von Verger vom 30. Juni 1758

Der bayerische Kurfürst beauftragte den Straubinger Regierungsrat und Landrichter Maximilian Freiherr von Verger auf Moosdorf mit der Zusammenstellung der wichtigsten Urkunden des „Kurfürstlichen Kollegiatstifts SS Jakobus und Tiburtius“ zu Straubing. Diese Zusammenstellung ist war unter der Signatur Rep 168/1, Fasz. 1272 bis vor wenigen Jahren im Staatsarchiv Landshut registriert, bevor der Bestand an das Hauptstaatsarchiv München übergeben wurde. Der Steinacher Schlossbenefiziat und Historiker Josef Schlicht hat diese Zusammenstellung gelesen und in der Zeitschrift „Der Bayerwald“, Ausgabe 1905, 1. Heft, S. 9 ff. veröffentlicht.

In der Urkunden-Zusammenstellung von 1758 sind vor allem die wichtigen Freiheiten-Bestätigungen, aber auch besondere Schenkungsurkunden kurz dargestellt.

Nachfolgend Auszüge aus der Zusammenstellung:

Namentlich aus der Freiheiten-Urkunde Kaiser Ludwigs des Bayern vom Agathetag anno 1344 (in Auszügen);

„Der Schwaighof zu Aholfing, und der Mayr, so darauf sitzt, und einem Propst zu seiner Cappeln Öberau gehört, werden gefreut, also daß khain Ambtmann, noch andere wie genannt seien, über den Hof, noch Mayr nicht zu schaffen noch zu bieten sollen haben…“

Freiheiten-Urkunde Kaiser Karl IV., König von Böheimb, vom 26. September anno 1350.

Freiheiten-Urkunde Herzog Albrecht I. von Bayern/Straubing-Holland ausgestellt in Seelandt 1359. Es handelt sich um die hier besprochene Urkunde.

Freiheiten-Urkunde Herzog Albrechts der Jung (= Herzog Albrecht II. von

Freiheiten-Urkunde Herzog Albrecht (= Albrecht III. von Bayern/München-Straubing, Gemahl der Agnes Bernauer), Graf zu Vohburg, Straubing am Pfingstag anno 1437 und Dreikönigstag anno 1447

Freiheiten-Urkunde Fürst (= Ernst) und Herzogs Wilhelm (= Wilhelm III. von Bayern/München-Straubing) anno 1429

Freiheiten-Urkunde der Herzöge von Bayern/München-Straubing Johann, Sigmund, Albrecht (= Albrecht IV.), Christoph und Wolfgang (Söhne von Herzog Albrecht III.)

Es folgen wichtige Schenkungsurkunden für das Stift

Freiheitenbriefe Stift Pfaffmünster im Bayerischen Hauptstaatsarchiv München

Im Bayerischen Hauptstaatsarchiv werden folgende Freiheitenbriefe der Regenten unter den nachfolgenden Signaturen aufbewahrt:

BayHStA, Kollegiatstift Straubing Urkunden 25

„Herzog Albrecht V. von Bayern bestätigt die Rechte und Freiheiten des Klosters Pfaffenmünster, 3. Mai 1551, Straubing“

BayHStA, Kollegiatstift Straubing Urkunden 30

„Herzog Wilhelm V. von Bayern bestätigt die Rechte und Freiheiten des Stifts Pfaffenmünster, welches nach St. Jakob in Straubing transferiert wurde“, 12. September 1583, München.

BayHStA, Kollegiatstift Straubing, Archivalien 15

„Zwei Hefte mit Abschriften von herzoglichen Privilegien des Stifts Pfaffenmünster (1324 – 1551) nach 1551 V 3“

1 StA Landshut, alte Signatur Rep 168/1, Fasz 1272

2 vgl. dazu Beispiel im Übungsbuch deutsche Schriftkunde, S. 57

Da das Dokument keinen Zusammenhang mit Beilngries hat, beschloss Frau Schloßer vom Stadtarchiv Beilngries, in Absprache mit dem Bürgermeister, das Originaldokument dem Heimatarchiv Steinach zu überlassen. Hier gehört sie nun, zusammen mit den Urkunden des Schlossarchives Steinach, zu den ältesten Beständen des Heimatarchives.

Hans Agsteiner und Claudia Heigl freuen sich über den neuen "Schatz" in dem Archiv.

Die Kirchenbücher der Pfarrei Pfaffmünster

Die alten Kirchenbücher der Pfarrei Pfaffmünster befinden sich im Bischöflichen Zentralarchiv in Regensburg.

Seit Mai 2023 werden nach und nach die digitalisierten Kirchenbücher des Bistums Regensburg auf der Pfattform Matricula des ICARUS-Verbundes online zur Verfügung gestellt und können dort kostenlos eingesehen werden.

Seit 14. Juli 2023 sind die Kirchenbücher der Pfarrei Pfaffmünster online zugänglich:

Direkter Link zu den Kirchenbücher Pfaffmünster

Um Ihnen die Suche zu erleichtern, haben wir eine Übersicht der Kirchenbücher der Pfarrei Pfaffmünster zusammengestellt:

Übersicht über die Kirchenbücher Pfaffmünster

Beachten Sie die Umpfarrungen der Orte von der Pfarrei und in die Pfarrei:

Umpfarrungen in die Pfarrei Pfaffmünster

1805 wurden Niederhartzeitldorn (Unterzeitldorn), Gollau, Bielhof, Ober- und Unterharthof aus der Pfarrei Sossau nach Pfaffmünster umgepfarrt.

Umpfarrungen aus der Pfarrei Pfaffmünster

1526 und 1559 erscheint Ascha als Filiale der Pfarrei Pfaffmünster. 1590 wird Ascha als selbständige Pfarrei aufgeführt.

1862 wurden Aichmühl und Pürstenberg in die Pfarrei Steinach umgepfarrt.

1869 wurde Hundsschweif in die Pfarrei Kirchroth umgepfarrt.

1874 wurde Unterharthof und Oberharthof in die Pfarrei Parkstetten umgepfarrt.

1921 wurde Fischerdorf in die Pfarrei Parkstetten umgepfarrt.

1921 wurde Friedenhain in die Pfarrei Parkstetten umgepfarrt, jedoch 1927 wieder bei Pfaffmünster geführt und 1947 an die Expositur Kößnach (Pfarrei Kirchroth) umgepfarrt.

1921 wurden Bielhof, Gollau und Unterzeitldorn zur Expositur Sossau zurückverlegt (Pfarrei St. Jakob Straubing)

Die Kirchenbucheinträge finden Sie dann in den jeweiligen Nachbarpfarreien.

Die Kirchenbücher der Pfarrei Steinach

Die alten Kirchenbücher der Pfarrei Steinach befinden sich im Bischöflichen Zentralarchiv in Regensburg.

Seit Mai 2023 werden nach und nach die digitalisierten Kirchenbücher des Bistums Regensburg auf der Pfattform Matricula des ICARUS-Verbundes online zur Verfügung gestellt und können dort kostenlos eingesehen werden.

Seit 8. Dezember 2023 sind die Kirchenbücher der Pfarrei Steinach online zugänglich:

Direkter Link zu den Kirchenbücher Steinach

Um Ihnen die Suche zu erleichtern, haben wir eine Übersicht der Kirchenbücher der Pfarrei Steinach zusammengestellt:

Übersicht über die Kirchenbücher Steinach

Beachten Sie die Umpfarrungen der Orte von der Pfarrei und in die Pfarrei:

Umpfarrungen in die Pfarrei Steinach

1849 kamen Oberniedersteinach und Unterniedersteinach, Sackhof und Thanhof von der Pfarrei Kirchroth nach Steinach.

1854 kam Bärnzell aus der Pfarrei Parkstetten nach Steinach.

1862 kamen Pürstenberg und Aichmühl aus der Pfarrei Pfaffmünster nach Steinach.

1909 wurde das Neue Schloss Steinach der Pfarrei Steinach zugewiesen. (Singberg und Helmberg, die ehemaligen Einöden, an dessen Stelle das Schloss gebaut wurde gehörten zur Pfarrei Pfaffmünster).

Umpfarrungen aus der Pfarrei Steinach

1838 wurden Trudendorf, Muckenwinklung und die Höfe in Vorderschida, Mitterschida und Hinterschida (Weiherhof) zur Pfarrei Oberalteich umgepfarrt.

Unterhartberg und Oberhartberg kamen in die Pfarrei Mitterfels.

1923 wurden Au und Wiesenzell in die Pfarrei Ascha umgepfarrt.

1925 wurde ein Haus (Nr. 23) in Hörmannsberg in die Pfarrei Mitterfels umgepfarrt.

Die Kirchenbucheinträge finden Sie dann in den jeweiligen Nachbarpfarreien.

Die Aumer-Kapelle bei Münster

von Claudia Heigl

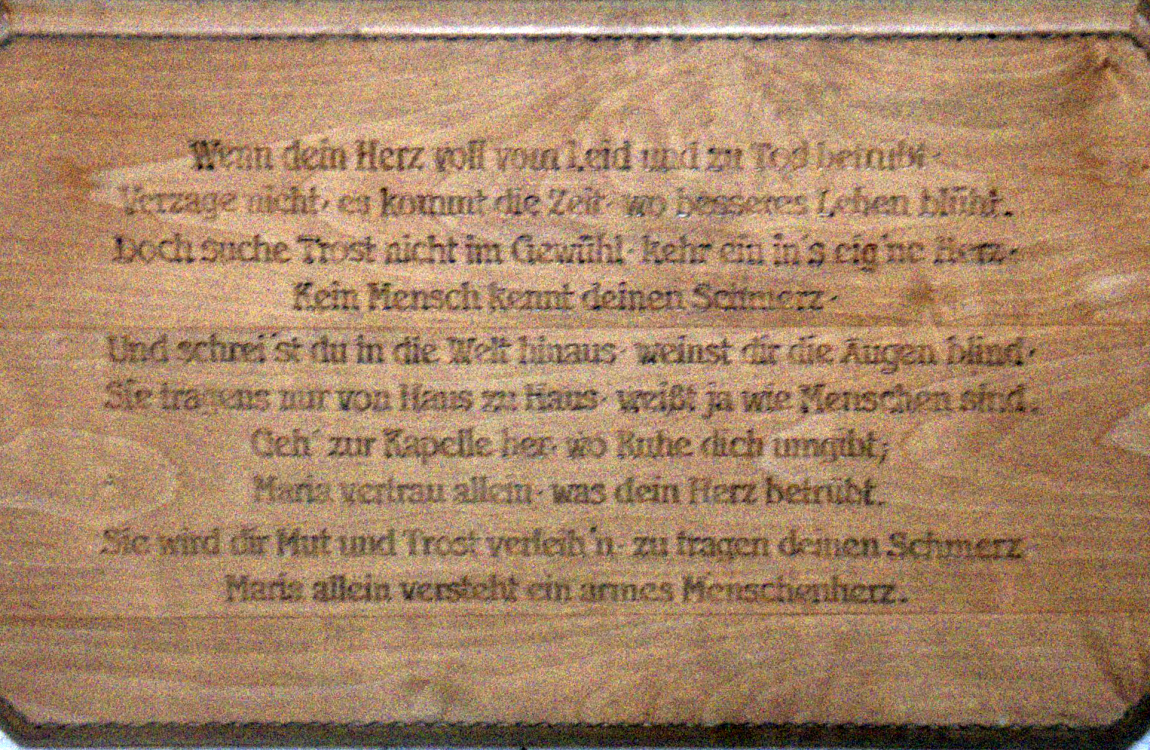

Als Karl Aumer, der spätere Eigentümer des Anwesen in der Aufrother Str. 8 (siehe auch Höpflgarten), als junger Mann in die Wehrmacht eingezogen wurde und in den Krieg ziehen musste, gelobte er eine Kapelle zu errichten, sollte er wieder gesund nach Hause kommen.

In den 1970er Jahren errichtete er auf dem Berg, in der Nähe des Höpflhofes, eine Marien-Kapelle nach russischem Vorbild.

aufgenommen im Juni 2022

Bilder: Hans Agsteiner

Die Pfarrgemeinde von Münster besucht die Aumer-Kapelle regelmäßig bei Bittgängen und hält hier Maiandachten ab.

Gebetstafel im inneren der Kapelle

Bild: Hans Agsteiner

Der Pfarrhof in Steinach

von Hans Agsteiner

Der alte Pfarrhof mit der Pfarrkiche St. Michael

aufgenommen 1983

Bild: Pfarrer Mass

1586 – der erste bekannte Pfarrhof

Der größte Grundherr in und um Steinach war im hohen Mittelalter das Augsburger Domkapitel.

Das Domkapitel fühlte sich auch für das Seelenheil der Steinacher verantwortlich. Deshalb errichtete es in Steinach eine Pfarrei mit der Pfarrkirche St. Michael und für den Ortsgeistlichen einen Pfarrhof. 1586 wird erstmals ein Steinacher Pfarrhof urkundlich erwähnt. Er war damals aber schon alt und befand sich in keinem guten Zustand. So wird berichtet, dass „alles Gebäu für Wohnung und Ökonomie des Pfarrers dem Einsturz nahe ist“.

Um diese Zeit ist Andreas Eckenhofer Pfarrer in Steinach. Kurz zuvor, im Jahr 1535, war eine große Veränderung in den Grundbesitzverhältnissen eingetreten. Der Herzog hatte auf Wunsch der aufstrebenden Straubinger Bürgerschaft dem Augsburger Domkapitel die Grundherrenrecht in und um Straubing und Steinach abgekauft. Das Straubinger Terrain verkaufte er weiter an die Bürger, den Steinacher Besitz veräußerte er 1540 an seinen Rat und Ritter von Steinach Christoph von der Warth. Das „Lehen auf Kirche und Widen“ behält er sich aber zurück, so dass die Steinacher Pfarrer von dem Landesfürsten ernannt wurden und auch ihrer direkten Gerichtsbarkeit unterstanden.

Als Hofratspräsident Dr. Wiguläus Hundt den Edelsitz Steinach 1583 kaufte, da erwies ihm Herzog Wilhelm V. eine ganz besondere Fürstengnade. Er trat das Pfarrpatronat von Steinach dem Hofmarksherrn ab. Dieser Gnadenerweis blieb während der gesamten Besitzzeit der Familie Hundt und ging dann wieder an den bayerischen Herzog zurück.

Wiguläus Hundt bestellte den Münchner Andreas Eckenhofer 1586 zum Pfarrer und setzte ihn gleichzeitig, zur Aufbesserung seiner Einkünfte, als Benefiziat in Steinach ein. Als Auflage hatte er aber die Verpflichtung, aus diesem Einkommenszuwachs „den Pfarrhof sambt Wittenhaus (=Ökonomiegebäude) von neuem zu erpauen“.

Es dauerte noch ein paar Jahre bis sich Eckenhofer an diese große Baumaßnahme wagte. Josef Schlicht schreibt in seiner Geschichte von Steinach über ihn: „Da er nun bis 1593 gar nicht viel gehabt und noch 1593 sogleich den Bau angehoben, dabei weit über 1 000 Gulden in Kirche und Pfarrhof ausgelegt, so konnte er 1606 immer noch an den Fürstbischof schreiben: dass er bis dato wenig vom Benefizium genossen hat.“

Der neue Pfarrhof war – wie wohl auch der alte – aus Holz gebaut. Schlicht bemerkt, dass die Baumstänne zu den Pfarrgebäuden dem Benefiziumswald entnommen wurden. Diesen großen Holzeinschlag für den Bau des Pfarrhofs und des Ökonomiegebäudes beklagte später der nachfolgende Schlossbenefiziat, denn sein Benefiziumsvermögen und damit sein Einkommen war dadurch erheblich geschmälert. Der Benefiziumswald besteht heute noch und ist wichtiger Bestandteil des Benefiziumsvermögens.

Am 1. April 1593 besuchte der damalige Straubinger Vitztum Christoph Graf von Schwarzenberg Steinach, um einem fürstlichen Befehl gemäß nachzusehen, ob Pfarrhof und Benefziatenhaus samt den Widdengütern in einem guten baulichen Zustand seien. Er fand aber den alten Pfarrhof zusammengefallen vor, aber daneben ein neues Haus und darin eine Bewohnerin, „welche dem Regierungsbericht unter einem für den Pfarrer höchst ehrenrührigen Namen einverleibt wurde“.

Dem Pfarrhof fehlte es wohl noch an diesem und jenem, denn erst 1607 meldet Eckenhofer „den Bau von Grund auf mit nit wenig Kosten als geschehen“.

Als Eckenhofer 1612 von einem Blutsverwandten „beim Geldschäffel“ erdrosselt wurde, erstellte man über sein Vermögen ein Inventar, das heute noch im Pfarrarchiv Steinach erhalten ist. Diese seltene Beschreibung, gibt uns einen interessanten Einblick, wie ein niederbayerischer Pfarrherr am Ende des 16. Jahrhunderts, sechs Jahre vor Beginn des 30jährigen Krieg, eingerichtet war und gelebt hat:

- In der oberen Stube: ein Tisch mit einer Schublade, eine Sidltruhe (Truhe zum Sitzen und aufbewahren von Gegenständen) mit etlichen Pfund Flachs, ein kleines Spannbettl, ein ledernes Polster, ein Gießkasten, darin ein kupfernes Gießpöck (Handwaschbecken), ein grüner mit rotem Leder gepolsterten Sessel, ein anderer schlechter gefütterter Sessel, ein messinger Weihbrunnkessel.

- In der Stubenkammer mit einem Himmelbett mit Fußkasten und Vorhängen, ein Liegebett mit „Parcheter Ziech“ (Bezug aus starkem Mischgewebe aus Baumwolle oder Leinen), ein „Tuckhbett“ mit dergleichen Ziech (ein Oberbett mit gleichem Überzug). Ein schwarzes wollenes Röckl ohne Ärmel, ein schwarze Unterjacke mit damastenen Ärmel und einen alten wollenen Mantel, ein alter Nachtpelz mit Fuchspelz gefüttert, ein schwarzes wollenes Röckl mit Ärmel, zwei Unterjacken aus Fuchspelz, zwölf Hemden, zwei Chorröcke, zwei Teppiche eine Schachtel mit Briefen, Wappen, eine Truhe mit einem Säckel Geld samt einen silbernen Insigl, eine silberbeschlagene Messerscheide mit Kette und einem silberbeschlagenem Piran?, sechs silberne Löffel, eine Muskatnuss mit Silber beschlagen und vergoldet, ein niederes silbernes Becherl mit vergoldeten Griffen und rundkugleten Füßen, ein Badmantel, dreiundzwanzig Servietten, neun Tischtüchter, vier Handtücher, vier große und kleine Zinnplatten, sechs große und kleine Schüsseln, ein Zinneren Kipferling, zehn Messingbecher, ein kupferner Bierbock, ein futeral zum Balbierzeug, ein alter Federspieß, eine Gewürzmühle, sechseinhalb Ellen Leinwerktuch.

- In der oberen Flez: ein Tisch, drei Bänke, eine lange Schüsseltafel, ein großes Bild mit unserer Lieben Frau, eine Schlaguhr und Kasten.

- In der Gästekammer: zwei Bettstatten, ein Leinwandkasten darin vier rupferne (grobes Juttegewebe aus reinem Werch) Leintüchter und vier Handtücher, zwei Kasten

- In der Stiegenkammer: zwei kupferne Prennhüet (Brennhüte), ein kupfernes Schwenkkessel, ein kupfernes Büschlkessel, eine Bettstatt mit Deckbett und Liegebett.

- Unten in den Baustuben (für die Dienstboten): ein Tisch, zwölf schlechte Löffel, eine große kupferne Flasche mit einem Schrauben, drei Sessel, ein Pfannholz ein zinnernes Gießkästl

- Im Schreibstüberl: ein kleines Spannbett, darin ein Liege- und Deckbett, drei Kerzenleuchter

- In der Küche: ein Dreifuß, eine kupferne Siedepfanne

- In der Ehehaltenkammer (Dienstbotenkammer): eine Bettstatt ohne Himmel, darin ein Liege und Deckbett, ein Backgeschirr, ein Backgeschirr, Selchkessel, eine Sulzbottich.

- In der Speisekammer: zwei Fass mit Kraut, ein Schaber, ein kupferner Bierstützen

- In der unteren Flez: ein Tisch, ein Speisekasten, eine Milchtruhe, fünf große und kleine Zuber, ein Fässl, eine Schüsselrampe, zwei hölzerne Schüssel, zwölf Teller

- Im Keller: ein Fass mit zwei Eimern bayrischen Wein

- Auf dem oberen Boden: zwei Kübel, darin fünf Vierling Flachslinß, sechs Getreidesiebe, zwei Plahen

- Im Rossstall: drei Rösser, drei Fuhr und drei Ackergeschirre

- In den anderen Viehställen: zwei Ochsen, drei Stiere, vier Kühe, fünf Kälbinnen, zwei Mastschweine, sechs junge Schweine, acht Lämmer, sieben Geißen, vier Enten, vier Hennen, zwei Wägen, ein Karren, ein Pflug, zwei Eggen, ungefähr acht Futter und allerlei Einstreu

- Bücher wurden die die Pfarrer von Roth (Kirchroth) und Münster um acht Gulden verkauft

Jahrhundertelang hat der hölzerne Pfarrhof von 1593 gehalten, wenn er auch immer wieder repariert werden musste.

Das alte Pfarrhaus von 1586 dürfte an der gleichen Stelle gestanden haben, wir der Bau von 1853

Der Pfarrhof erhielt die Hs.Nr. 62

Uraufnahme von 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayernatlas

Erst im Jahr 1853 entschloss sich der damalige Steinacher Pfarrer Georg Pentner zu einem Neubau. Es ist jener Pfarrhof, der im Jahr 2003 abgebrochen wurde.

Ein großer Baufehler war aber, dass – wohl aus falscher Sparsamkeit – die rückwärtige Außenwand eingespart wurde, indem man dazu die anschließende Friedhofsmauer benutzte. Enorme Feuchtigkeitsschäden waren die Folge, die schließlich auch der Hauptgrund waren für den Neubau.

Das Pfarrhaus aus dem Jahr 1853 um 1930

Das Pfarrhaus um 1956 und 1973 aus Sicht des Friedhofes.

Das alte Pfarrhaus um 1980

Der neue Pfarrhof von 2005

Pfarrer Wolfgang Reischl und die Kirchenverwaltung standen vor der Wahl: Kostspielige Renovierung des alten Pfarrhofs oder Abbruch desselben und Neubau. Da die veranschlagten Renovierungskosten etwa genauso hoch gewesen wären, wie ein Neubau, entschied sich die Kirchenverwaltung zu einem Neubau. Die Diözese Regensburg machte zur Auflage, dass das alte Pfarrhaus zuerst abgebrochen werden muss, und dann erst mit dem Neubau begonnen werden darf.

2003 wurde mit den Baumaßnahmen begonnen. Größe, Anzahl und Art der Räumlichkeiten war eine Vorgabe der Diözese. Lediglich die äußere Gestaltung war frei und sollte dem Landschaftsbild angepasst werden. So sind im Pfarrhaus das Pfarrbüro, ein Besprechungsraum, ein Amtszimmer des Pfarrers, Räume für pastorale Mitarbeiter, ein Gästezimmer, eine Küche, eine Haushälterinnenwohnung und die Privaträume des Pfarrers mit ca. 40 qm untergebracht. Die Baukosten betrugen in etwa 450.000 Euro. Dazu erhielt die Pfarrei einen Zuschuss von 250.000 Euro. Den Restbetrag musste die Pfarrei selbst finanzieren.

Das neu erbaute Pfarrhaus mit der Pfarrkirche

aufgenommen 2018

Bild: Claudia Heigl

Größter Tiburtius-Gemäldezyklus der Welt in Münster

von Hans Agsteiner

Einleitung

Der Heilige Tiburtius, dessen Festtag am 11. August gefeiert wird, ist der Patron der ehemaligen Stifts- und heutigen Pfarrkirche von Münster. Tiburtius entstammte dem Ritterstand und war Mitglied des römischen Adels. Sein Vater Agrestius Chromatius, Stadtpräfekt von Rom, zählte zu den höchsten Beamten des Römischen Weltreichs. Tiburtius schlug eine glänzende Karriere im Staatsdienst aus, wurde Christ und Diakon, musste aber unter Kaiser Diokletian am 11. August 286 in Rom zusammen mit der Heiligen Susanne den Märtyrertod erleiden.

Als in Münster Anfang des 12. Jahrhunderts ein Chorherrenstift gegründet wurde, möglicherweise auf dem Grund und Boden eines uralten Benediktinerklosters, wählten die vornehmen, meist adeligen Chorherren den Heiligen Tiburtius zum Patron ihres Stifts und ihrer im romanischen Stil errichteten Stiftskirche. Dies ist wohl darin begründet, dass Tiburtius ein Ritterpatron war, wie der Heilige Mauritius, der Patron des Klosters Niederalteich oder der Heilige Georg, welcher Patron zahlreicher Burg- und Schlosskapellen ist, wie z.B. in Steinach. Pfarrpatron von Münster ist aber nach wie vor der hl. Martin. Die noch bestehende Martinskirche war einst die Pfarrkirche für die Dorfbewohner von Pfaffmünster, wie der Ort früher genannt wurde.

Die erste Urkunde, in welcher das Stift St. Tiburtius erscheint, wird von der Historikerin Cornelia Mohr auf die Zeit um 1112 – 1115 datiert. Darin bestellen der Ritter Gerhoch von Wolferszell und seine Ehefrau Mathilde den Ritter Engelschalk von Parkstetten zu ihrem Testamentsvollstrecker. Er soll nach ihrem Tod ihren Wolferszeller Besitz mit allen hörigen Bauern zur einen Hälfte geben an das Kloster Oberalteich und zur anderen Hälfte an das „monasterium s(ancti) Tiburtii“, zu deutsch: an das Kloster St. Tiburtius.

Im Jahre 1581 ist das Chorherrenstift St. Tiburtius zu Pfaffmünster im Rahmen der Gegenreformation auf Ersuchen der bayerischen Herzöge durch Papst Gregor XIII. nach Straubing St. Jakob verlegt worden. Der Heilige Tiburtius wurde nun in Straubing neben dem hl. Jakobus zweiter Stiftspatron, zweiter Stadtpatron und zweiter Pfarrpatron. Die Pfarrei Pfaffmünster aber hat man dem Straubinger Stift inkorporiert und die alte Stiftskirche St. Tiburtius wurde nun einfache Pfarrkirche, welche Straubinger Chorherrn bzw. deren Vikare betreuten.

Im Dreißigjährigen Krieg durch die Schweden schwer geschädigt war die Münsterer Tiburtiuskirche ruinös und fast baufällig. Da erbarmte sich ihrer der Straubinger Chorherr Johann Bartholomäus Höller, der als Adoptivsohn des berühmten Bürgermeisters Simon Höller ein großes Vermögen geerbt hatte. Er ließ in den Jahren 1730 bis 1740 mit Mitteln seines Privatvermögens die ehemalige Stiftskirche in Münster umfassend renovieren und sanieren. Die beiden baufälligen romanischen Osttürme wurden abgetragen und durch den heutigen Westturm ersetzt (Jahreszahl 1738 über dem Portal), neue Altäre und eine Kanzel geschaffen und die heutige Sakristei angebaut sowie ein kostbares Sebastiansreliquiar angeschafft. Höller beauftragte den damals schon sehr bekannten Maler Johann Adam Schöpf hier einen Gemälde-Zyklus mit Szenen aus dem Leben des Heiligen Tiburtius zu schaffen. Der Münsterer Tiburtius-Zyklus besteht aus vier großflächigen Deckengemälden, zwei Wandgemälden sowie dem Altarblatt des Hochaltars. Auf dem Deckengemälde über der Empore ist in einer Kartusche die Jahreszahl MDCCXXXVIII = 1738 angegeben, das ist das Jahr, in welchem die Gemälde nach dem Umbau geschaffen worden sind (vgl. auch Jahresangabe „1738“ über dem Kirchenportal).

Leben und Sterben des Kirchen- und Stiftspatrons St. Tiburtius werden im Folgenden an Hand dieses großartigen Gemäldezyklus` dargestellt. Dabei wird auf verschiedene Heiligenlegenden, insbesondere die Legenda Aurea, die Acta Sanctorum und auf die Forschungen von Dr. Riedl-Valder zurückgegriffen. Dr. Christine Riedl-Valder hat sich in ihrer Dissertation „Johann Adam Schöpf (1702-1772). Maler in Bayern, Böhmen und Kurköln. Leben und Werk“, eingehend kunsthistorisch auch mit den Münsterer Fresken befasst. Vom Verfasser sind jedoch auf Grund seiner Forschungen einige Passagen dieser Arbeit zu ergänzen und zu berichtigen.

Größter Tiburtius-Gemäldezyklus der Welt in Münster

Laut persönlicher Mitteilung von Frau Dr. Christine Riedl-Valder handelt es sich bei den Münsterer Fresken um den größten Tiburtius-Gemäldezyklus der Welt. Der Verfasser hat diese Aussage durch weitere Ermittlungen im Internet und durch Einsichtnahme in die einschlägige Literatur abgesichert. So ist in dem „Verzeichnis der Patronate der Bistümer, Kathedralen, Dome, Münster und Basiliken in Deutschland“ lediglich „Steinach in Niederbayern: Kloster Pfaffenmünster mit Stiftskirche St. Tiburtius“ angegeben. Auch eine Länderabfrage im Internet ergab keine weiteren Patrozinien zu St. Tiburtius bei größeren Kirchen in Mitteleuropa. Dabei wurden die Patronate in folgenden Ländern abgefragt: Österreich, Schweiz, Elsaß, Luxemburg, Belgien, Polen, Ukraine, Baltikum, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Ungarn, England, Frankreich, Niederlande, Weißrussland und Italien sowie die Begriffe Hl. Römisches Reich deutscher Nation, Deutschordensland, Reichsklöster, Reichskirchen, Ostkirchen, Kirchen in Magdeburg.

Ein Hochaltargemälde ist in der Kirche von Molzbichl/Kärnten erhalten. Kleinere Tiburtiusgemälde von den berühmten Maler Defendente befinden sich in der Sakristei der ehemaligen Klosterkirche von San Benigno/Italien. Eine frühchristliche Tiburtiusdarstellung ist in Rom in der Katakombe an der Via Labicana, dem Ort des Martyriums, erhalten. Weitere Tiburtiusgemälde oder gar ein großformatiger Freskenzyklus wie in Münster konnte bisher nicht festgestellt werden.

Die Personen der Handlung

Tiburtius, römischer Märtyrer, + 11. August 286 in Rom

Chromatius, Präfekt von Rom, Vater des Tiburtius

Susanne, römische Märtyrerin, + 11. August 286 in Rom, am selben Tag wie Tiburtius

Polikarp, Priester, taufte viele Christen, darunter auch Chromatius, Tiburtius und Susanne

Tranquilinus und Ehefrau Martia, von Sebastian zum Christentum bekehrt, nach schwerer Krankheit durch Taufe wieder gesund geworden

Kaiser Diokletian, unter ihm schwere Christenverfolgungen im römischen Weltreich

Mitkaiser Maximian

Fabianus, Richter in Rom und Nachfolger von Chromatius, verurteilte Tiburtius zum Tod

Torquatus, der Verräter

Sebastian, Freund und Schicksalsgenosse von Tiburtius, + 286 in Rom

Kastulus, Freund und Schicksalsgenosse von Tiburtius, + um 312, Reliquien in Moosburg und Landshut, Patron der Holledau

Irene, Ehefrau des Kastulus, pflegte den durch die Pfeile schwer verletzten Sebastian.

Marcellinus und Marcus, zwei Zwillingsbrüder, Märtyrertod unter Diokletian im Jahr 286, ihre Eltern: Tranquillinus und Martia.

Nicostratus und seine zunächst stumme Frau Zoe fanden den Märtyrertod

Das erste Gemälde

Sebastian heilt in Anwesenheit des Tiburtius dessen Vater Chromatius

- Westliches Deckengemälde im Langhaus über der Empore -

Bild: Albert Lindmeier

Schilderung nach der Legenda Aurea

Die Vorgeschichte – Sebastian als Krankenheiler

Sebastian war ganz von christlichem Glauben erfüllt. Als Bürger der Stadt Mailand stammte er aus der Provinz Narbonensis. Weil die Kaiser Diokletian und Maximian ihn so sehr schätzten, übertrugen sie ihm das Kommando über die erste Kohorte und verpflichteten ihn, stets in Blickweite zu ihnen zu sein. Sebastian trug seinen Militärmantel aber nur zu dem Zweck, die Seelen der Christen aufrichten zu können, deren Kräfte unter der Folter schwanden...

Der Herr hatte die Worte des heiligen Sebastian so sehr begnadet und mit Kraft versehen, dass dieser zahlreiche Menschen zum Glauben bekehrte, unter anderem einen Mann namens Tranquillinus. Diese Leute wurden alle von einem Priester mit Namen Policarpus getauft. Was nun Tranquillinus betrifft, so hatte dieser zuvor an einer sehr schweren Krankheit gelitten, doch kaum dass er die Taufe empfing, wurde er wieder völlig gesund.

Heilung und Bekehrung des Stadtpräfekten Chromatius, Vater des Tiburtus

Nun litt auch Chromatius, der Stadtpräfekt Roms, an einer sehr schweren Krankheit. Deswegen bat er Tranquillinus, den Menschen zu ihm zu führen, der ihn wieder hatte gesund werden lassen (nämlich Sebastian, Anm.d.Verf.). Als Policarpus und Sebastian in der Folge zum Stadtpräfekten kamen, bat sie Chromatius persönlich, ihn gleichfalls wieder gesunden zu lassen. Da forderte Sebastian von ihm, zuvor den Göttern abzuschwören und ihm, Sebastian, die Vollmacht zur Zerstörung aller Götzenbilder zu übertragen; erst dann werde er seine Gesundheit zurückerlangen.

Als ihm der Präfekt daraufhin vorschlug, dass seine eigenen Sklaven dies erledigen sollten, nicht aber Sebastian selbst, entgegnete er: „Deine Leute fürchten sich vor lauter Angst zu sehr, ihre Götzen zu zertrümmern. Und sollte der Teufel sie bei der Gelegenheit zu schaden kommen lassen, würden sie das als Strafe für den vermeintlichen Frevel deuten, ihre Götzen zu vernichten“. Und so machten sich Policarpus und Sebastian daran, über zweihundert Götzenbilder zu zerstören. Anschließend sagten sie zu Chromatius: „Wir haben die Götzenbilder vernichtet, also hättest du wieder gesund werden müssen. Dass es noch nicht so gekommen ist, kann nur zwei Gründe haben: Entweder hast du deinen Unglauben noch nicht abgelegt, oder du bewahrst weiterhin irgendwelche Götzenbilder auf“.

Da erkärte der Stadtpräfekt, dass in seinem Schlafgemach die gesamte astrologische Lehre in Bilder gefasst sei, wofür sein Vater einst über zweihundert Pfund Gold aufgewendet hatte. Mit Hilfe der Sternenkunde sei er in der Lage, die Zukunft vollständig vorauszusehen. Sebastian erwiderte darauf: „Solange du das verschonst, wirst du selbst nicht von der Krankheit verschont bleiben“. Chromatius gab also seine Zustimmung, doch sein Sohn Tiburtius, ein rechtschaffener junger Mann, warf ein: „Ich will nicht erlauben, dass ein so exzellentes Kunstwerk zerstört wird. Es soll aber auch nicht so aussehen, als wolle ich die Genesung des Vaters behindern. Deshalb sollen zwei Öfen befeuert werden: Wird mein Vater trotz der Zerstörung dieses Meisterstücks nicht wieder gesund, sollen die beiden Christen bei lebendigem Leib verbrannt werden“. Sebastian antwortete darauf: „So, wie du sagst, soll es geschehen.“

Während diese Darstellungen nunmehr zertrümmert wurden, erschien dem Präfekten ein Engel und verkündete ihm: „Jesus, der Herr, hat dir deine Gesundheit wiedergeschenkt“. Im selben Moment war Chromatius geheilt. Da wollte er dem Engel eilends die Füße küssen, doch das untersagte dieser, weil Chromatius noch nicht getauft war. Daraufhin empfingen der Präfekt, sein Sohn Tiburtius und 1400 seiner Diener die Taufe.

Der Himmelsglobus des Chromatius

Das Gerät zur Astrologie und Astronomie, einen sog. Himmelsglobus, hat der Maler Schöpf auf dem Deckengemälde über der Empore (links oben auf dem Bücherschrank) dargestellt. Dieser Himmelsglobus ist auch auf einem Kupferstich zu erkennen, der im Straubinger Gäubodenmuseum aufbewahrt wird. In der lateinischen Urfassung der Acta Sanctorum wird darauf besonders eingegangen. Es heißt dazu in deutscher Übersetzung:

Als diese zerstört sind (die Götzenbilder, Anm.d.Verf.) und Chromatius noch nicht geheilt ist, gesteht er, ein Gerät verschwiegen zu haben, mit dem man den Lauf der Gestirne vorhersagen kann. Dieses Gerät sei jedoch so wertvoll und so kostbar geschmiedet, dass er es vorerst der Zerstörung nicht preisgeben wollte. Letztlich willigte er ein, dass die beiden Heiligen auch diese Maschine zerstören, obwohl sein Sohn Tiburtius dagegen ist und Sebastian und Policarpus mit dem Tod durch Verbrennen droht, falls die Zerstörung keinen Erfolg haben sollte.

Ein Himmelsglobus (lat. Globus coelestis) ist die Darstellung des Sternenhimmels auf einer scheinbaren Himmelskugel. Er zeigt die Lage der Fixsterne und der Sternbilder in unverzehrter, aber spiegelbildlicher Lage, weil der Beobachter von außen auf den Globus blickt. Bei Himmelsgloben ist der Himmel von außen auf der Kugel dargestellt. Der Betrachter muss sich in den Globus „hineinversetzen“, um den Himmel richtig zu sehen. Die Erd- und Himmelsgloben sind bereits in der Antike aufgekommen. Die Legende hat also durchaus ihre Berechtigung. Chromatius ist offensichtlich den Wissenschaften gegenüber sehr aufgeschlossen gewesen, was in Verbindung mit seiner herausragenden Stellung als Stadtpräfekt zu sehen ist.

Kunsthistorische Bildbeschreibung in der Disseration von Dr. Christine Riedl-Valder

Der Legende nach bekehrte der hl. Sebastian den Präfekten Chromatius und dessen Sohn Tiburtius zum Christentum (vgl. G.D. Gordinen, Art. „Sebastiano“, in: BiblSS 11, 779).

Am Totenbett von Tiburtius`Vater steht der hl. Sebastian. Er weist den Alten auf das Monogramm Christi hin, das in einem Strahlenkranz über ihnen erscheint. Unter der Wirkung dieses Siegeszeichens stürzen die Standbilder von Götzen und Dämonen aus den mit Büchern angefüllten Schrank im Hintergrund herunter. An der geöffneten Tür, durch die ein Lichtstrahl fällt, steht der hl. Tiburtius mit gefalteten Händen und zertritt einen der Teufel zu seinen Füßen. (In der Kartusche über der Tür die nicht näher deutbare Inschrift ARW, darunter ligiertes TA, MDCCXXVIII ?), -

Ergänzende und korrigierende Bemerkungen durch den Verfasser:

Tatsächlich handelt es sich nicht um das „Totenbett“ von Tiburtius` Vater, sondern um sein Krankenbett. Vater Chromatius litt an Gicht und war deshalb bettlägrig. Chromatius ist nicht verstorben, sondern wurde geheilt. Dieses Gemälde steht also am Anfang des Geschehens. Am rechten Bildrand ist der in der Legenda Aurea genannte Presbyter Polykarp (fälschlich im Bischofsornat) zu erkennen, der sowohl Chromatius als auch dessen Sohn Tiburtius anschließend die hl Taufe spendete. Die Jahreszahl ist MDCCXXXVIII = 1738, das ist das Jahr, in welchem die Gemälde nach dem Umbau geschaffen worden sind (vgl. auch Jahresangabe „1738“ über dem Kirchenportal).

Das zweite Gemälde

Chromatius, Susanne und Tiburtius werden von Polykarp getauft,

Sebastian (mit Helm und zwei Pfeilen) beobachtet den Taufvorgang

- Östliches Deckengemälde im Langhaua -

Bild: Albert Lindmeier

Kunsthistorische Betrachtung durch Dr. Christine Riedl-Valder

Frau Dr. Riedl-Valder führt in ihrer Dissertation zu dem Deckengemälde im Langhaus aus:

Das Taufbecken steht auf einem dreistufigen Podest vor einem von mächtigen Pfeilern getragenen Architekturbogen, dessen Laibung mit goldenen Kassettenfeldern geschmückt ist. Davor kniet der hl. Tiburtius mit entblößtem Haupt und neigt sich demütig mit vor der Brust verschränkten Armen nach vorn. Ein Bischof im Ornat steht hinter dem Taufbecken und gießt ihm das Wasser über das Haupt. Dem Ereignis wohnt der hl. Sebastian bei, der mit wehendem Mantel und zwei Pfeilen in der Hand hinter Tiburtius steht. Auf den Stufen sind Leute aus dem Volk versammelt. Im Vordergrund links steht Tiburtius`Vater Chromatius, nach dessen Beispiel sich der Sohn der Legende zufolge taufen läßt.

Vorbemerkung des Verfassers zur frühchristlichen Hierarchie:

Es wird berichtet, dass Tiburtius nach seiner Taufe als Missionar und Diakon gewirkt habe.

Bei den frühen Christen war der Bischof in jeder Hinsicht die Mitte und das Haupt der Gemeinde. Unter dem Bischof standen die Presbyter als eine eigene Gruppe und außerdem die Diakone. Die Begründung dieser Hierarchie und Struktur von Ämtern war, dass diese kirchliche Ordnung ein Abbild bzw. Fortsetzung dessen auf Erden sei, was die Ordnung im Himmel ist (Norbert Brox, Kirchengeschichte des Altertums, S. 98). Bei dem dargestellten „Bischof im Ornat“ handelt es sich um den in der Legenda Aurea genannten Presbyter (= Priester, nicht Bischof) Polykarp, der auch Chromatius getauft hat. Es heißt dort: „Diese Leute wurden alle von einem Priester mit Namen Policarpus getauft“.

Abweichende Auffassung durch P. Wilhelm Fink, Metten

Zu diesem Deckengemälde gibt es eine andere Auslegung durch P. Wilhelm Fink O.S.B, den verstorbenen Klosterhistoriker von Metten, die dieser in einem Artikel im Straubinger Tagblatt vom 12.4.1961 dargelegt hat. Dieser frühe Zeitungsartikel dürfte Frau Dr. Riedl-Valder nicht bekannt gewesen sein. Pater Fink vermerkt: „Beim dritten Bild sind wir überrascht. Es stellt das Martyrium einer jungen Frau dar. Es ist die hl. Susanna, deren Fest die Kirche am gleichen Tage, am 11. August, feiert, an dem sie auch das Gedächtnis des hl. Tiburtius begeht. Sie wurde auch ein Opfer der diokletianischen Verfolgung.“

Der Auffassung von Fink, dass es sich um eine junge Frau handelt, ist zuzustimmen, nicht aber, dass es sich um das „Martyrium einer jungen Frau“ handelt. Das Gemälde stellt eindeutig kein Martyrium dar, sondern eine Taufe in einem Kirchenraum, die wohl durch den in der Legende genannten Presbyter Polykarp vorgenommen wird. Maler Schöpf (oder sein Geselle) hat den Täufling eindeutig „weibisch“ dargestellt, was Fink m.E. zu Recht zu der Annahme führte, es handle sich um die hl. Susanne. Fink hat diese Auffassung wohl von Georg Dehio, Handbuch deutscher Kunstdenkmäler, Bd. Bayern II, Niederbayern, übernommen, der zu den Fresken in Münster ausführt: „Die qualitätvollen hellfarbigen Deckenbilder und die beiden großen Wandbilder in der Vierung – vermutlich Werke von Johann Adam Schöpf – zeigen Szenen aus der Legende des Hl. Tiburtius sowie der Hl. Susanna.“

Meinung des Verfassers

Es spricht zwar einiges für die Auffassung von Dr. Riedl-Valder, dass es sich um die Taufe des hl. Tiburtius, des Titelheiligen der ehemaligen Stiftskirche handle, insbesondere würde dies in das Gesamtkonzept des Tiburtiuszyklus recht gut passen. Doch sprechen folgende Merkmale gegen ihre Auffassung und für die Auffassung von Fink und Dehio:

So ist Dr. Riedl-Valder nicht darin beizupflichten, dass es sich bei der Person, die „im Vordergrund links steht“ um Tiburtius` Vater Chromatius handelt, denn diese Person kann nach ihrer jugendlichen Darstellung nicht Chromatius sein. Chromatius ist vielmehr der ältere sitzende ergraute Mann rechts im Vordergrund, auf den Dr. Riedl-Valder überhaupt nicht eingeht. Eindeutig zu erkennen ist der hl. Sebastian in der Bildmitte mit Helm und zwei Pfeilen. Wer aber ist dann der junge stehende Mann „im Vordergrund links“, den Dr. Riedl-Valder für den alten Chromatius hält. Es kann eigentlich nur Tiburtius sein, worauf die umgelegte Schärpe hindeutet (auch auf dem Deckengemälde über der Empore trägt Tiburtius eine Schärpe) sowie der Gesichtsausdruck, den wir auch auf dem Gemälde der Hinrichtung (beim Kohlengang) erkennen. Handelt es sich aber bei dem Mann „im Vordergrund links“ tatsächlich um Tiburtius, so ist für eine Darstellung des Tiburtius als Täufling kein Raum. Dann kann es sich bei der weiblich dargestellten Person, die gerade getauft wird, um eine Frau handeln. In Betracht kommt eigentlich nur die mit Tiburtius befreundete hl. Susanna, deren Tag - wie bei Tiburtius - am 11. August gefeiert wird, da sie am selben Tag wie Tiburtius den Märtyrertod erlitten hat und deshalb häufig mit ihm zusammen genannt wird.

Es handelt sich bei der Abbildung nach Auffassung des Verfassers um einen einheitlichen Taufvorgang (Gemeinschaftstaufe), zu dem die christliche Gemeinde in der Kirche beim Priester Polykarp zusammengekommen ist. Chromatius, der ältere Mann rechts im Vordergrund, ist bereits getauft, Susanne wird gerade getauft und Tiburtius (der junge Mann mit Schärpe) wartet auf seine Taufe. Diese Auffassung vertraten auch die Mitglieder der Studiengemeinschaft Straubing, mit welchen der Verfasser bei der Kirchenführung am 20. Juli 2013 diese Frage ausführlich diskutierte.

Das dritte Gemälde

Tiburtius speist arme Christen im Palast seines Vaters Chromatius

und rettet einen verunglückten Handwerker

- Wandgemälde in der Vierung (Südwand) -

Bild: Albert Lindmeier

Am unteren Bildrand des Wandgemäldes, das sich an der Südseite der Vierung befindet, ist folgende Inschrift angebracht, die der Erläuterung der Darstellung dient:

Chromasius speist sehr lang in seinem Palast täglich bey 1400 Christen welchen Tiburtius zu tisch einen Diener und in der Andacht zur Nachfolg ein exempel gibt, da Tiburtius einen von hochen gebeu herabgefahlnen halbtodt zerquetschten handwercher mit kurtzen gebett gesund und zu einem Christen machet. Durch Vermehrung dess Seellen heill seine Ehr und Heilligkeit Vergrößernd.

Die Kunsthistorikerin Dr. Christine Riedl-Valder vermerkt zu diesem Wandgemälde in ihrer Dissertation:

Stufen führen zu einem von Säulen umgebenen Raum, in dem Menschen aus dem Volk beim Essen sitzen. In der Bildmitte steht der hl. Tiburtius und reicht einem Mann die Speise. Links hinter ihm sieht man Chromatius am Kopfende eines Tisches. Er und Tiburtius sind als römische Edelleute gekleidet. Durch einen Pfeilerbogen im Hintergrund drängen von draußen weitere Hungrige an die Tafel. In der Ferne sieht man den Handwerker, den Tiburtius der Legende nach noch heilte, von einem hohen Baugerüst stürzen.

Wegen dieser Heilung gilt der hl. Tiburtius als Helfer bei Knochenbrüchen.

Heimat des hl. Tiburtius in Rom: der Palast seines Vater Chromatius in der Nähe der heutigen Piazza Navona

Der Palast des römischen Präfekten Chromatius existierte tatsächlich, und zwar im Stadteil Parione in der Nähe der heutigen Piazza Navona, einem beliebten Treffpunkt in Rom mit vielen Straßencafés, gleich in der Nähe des berühmten Pantheon. Der Palast war im 12. Jahrhundert noch vorhanden.

Im Internet ist unter dem Stichwort „Rom Parione“ vermerkt: Der Palast des Chromatius befand sich im Stadtteil Parione. Dieser umfasste das Altstadtquartier um Piazza Navonna und Campo de`Fiori. Der Name Parione rührt von der lateinischen Bezeichnung „Paries“ für eine große Mauer her“. Gemeint ist damit vermutlich der Rest des Stadion des Domitian.

In seinem Werk „Platner & Ashby`s Topography of Ancient Roma“, erschienen in London 1929, führt der Autor Lacus Curtius aus (in deutscher Übersetzung):

Holoviterium: der Palast (palatinum) von Chromatius, wahrscheinlich Agrestius Chromatius, Praef. Urbi etwa 248 n.Chr.. Das Gebäude hat seinen Namen von seiner Dekoration von Glas-Mosaiken, die die Himmelskörper (Acta S. Sebastian 20 Ian p. 629; Mirob. 29) darstellen und Spuren davon wurden im Jahr 1741 gefunden, als die Kirche St. Stefano in Piscinula in der Via die Banchi Vecchi zerstört wurde (Mo L.I 0,548, HJ 597-8).

Der Palast des Präfekten AGRESTIUS CHROMATIUS (HOLOVITREUM)

Vater von Tiburtius – Hier ist Tiburtius aufgewachsen

Ausschnitt aus der Rekonstruktionszeichnung nach Gilles Chaillet, Das Rom der Kaiserzeit, S. 165

Die päpstlichen Prozessionen führten am Chromatius-Palast vorbei

In der mittelalterlichen Stadtbeschreibung der Mirabilia Urbis Romae, die im 12. Jahrhundert abgeschlossen wurde, hat Ferdinand Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Kapitel 226 den jährlichen Weg der päpstlichen Prozession durch Rom gefunden, der genau nach Bauwerken und Straßen bestimmt werden konnte. Auf diesem Weg lag auch der Palast des römischen Stadtpräfekten Chromatius, Vater des hl. Tiburtius. Hier im Prominentenviertel der Stadt Rom ist Tiburtius aufgewachsen. Die Päpste zogen damals bei gewissen Festen nicht in goldenen Karossen, sondern barfüßig durch die Stadt. Die ermüdeten Päpste ruhten dann an hergebrachten Stationen, wo ihnen ein Lager bereitstand oder sie ritten, vom Pomp ihres Hofes umgeben, mit dem Regnum gekrönt, auf einem weißen Maultier, welches mit Silber gezäunt und mit Purpur gedeckt war. Der Ordo des Kanonikus Benedikt aus dem Jahre 1143, in dessen Codex sich die Mirabilien befinden, beschreibt den Weg der Prozession, die am Palast des Chromatius vorbeiführte, in folgender Weise:

„Der Papst kommt heraus durch das (laterinische) Feld bei St. Gregorius in Martio, steigt unter dem Bogen der Wasserleitung auf den großen Weg, geht nach rechts S. Cemente vorbei, biegt links zum Coloseum.....

„Sobald die Messe beendet ist, wird er ... vor der Basilika gekrönt, wo er zu Pferde steigt, und so gekrönt, kehrt er in Prozession auf diesem „heiligen Weg“ zurück durch den Porticus und über die genannte Brücke tritt er ein unter dem Triumphbogen der Kaiser Theodosius und Gratian und zieht neben dem Palast des Chromatius, wo die Juden die Loblieder singen, weiter durch Parione zwischen dem Circus des Alexander (heute Navona) und dem Theater des Pompejus, ...er geht sodann durch den Triumphbogen des Titus und Vespasian, der da heißt von den „Sieben Leuchtern'“, er steigt ab zur Meta Sudans vor dem Triumphbogen des Constantin, biegt links ein vor dem Amphietheater, und durch den heiligen Weg (sancta via) neben dem Colosseum kehrt er zum Lateran zurück“.

Der Verfasser des Mirabilienbuchs zählt alle Bauwerke auf dem Papstweg auf; auch den Palast des Präfekten Chromatius in der Region Parione, wo sich die Juden aufstellten. Er schreibt zum Chromatius-Palast: „ganz mit Musiv ausgelegt, ganz aus Glas, Kristall und Gold durch magische Kunst gemacht und mit einer Astronomie des Himmels versehen“ und er weiß, dass „Sebastian mit Tiburtius, dem Sohne des Präfekten Chromatius, diesen Wunderpalast zerstört hatte“.

Der Palast des Chromatius aus Glas, Kristall und Gold war danach mit der „Astronomie des Himmels versehen“. Das Gebäude hatte den Namen Holoviterium wegen seiner Dekoration mit Glas-Mosaiken, welche die Himmelskörper dargestellt haben. Man erkennt den Zusammenhang zum ersten Deckengemälde des Zyklus über der Empore in Münster, welches u.a. den Himmelsglobus und die Neigung des Chromatius zur Astronomie und Astrologie zu erkennen gibt. Das in der Legenda Aurea beschriebene Gerät des Chromatius zur Astrologie und Astronomie, eine sog. Armillarsphäre oder Weltmaschine, wurde im Palast im sog. cubiculum holovitreum aufbewahrt (so bezeichnet in der Acta Sanctorum = Schlafgemach im Kristallpalast (Cubiculum = Zimmer, holovitreum = Glasmosaiken mit Himmelskörpern).

Das vierte Gemälde

Tiburtius entschließt sich bei der Christenverfolgung des Kaisers Diokletian trotz Lebensgefahr in Rom zu bleiben und riskiert den Märtyrertod

- Wandgemälde an der Nordseite der Vierung -

Bild: Albert Lindmeier

Inschrift am Wandgemälde

Am unteren Bildrand des Wandgemäldes, das sich an der Nordseite der Vierung befindet und wie das gegenüberliegende Wandgemälde die Ausmaße 4,00 m x 4,00 m hat, ist folgende Inschrift, die der Erläuterung der Darstellung dient, angebracht:

Chromasius, Tiburty Heer Vatter, macht sich mit etlichen neuen Christen vor forcht der Martyr von Rom in Campanien. Tiburtius aber beurlaubt sich bey Chromatio. Verbleibt zu Rom bey Babst Caio auf begird zur Martyr Welche Tiburtius im Jahr dess Herren 286 den 11. August under Dioclesiano herzhafft erlitten. Dess Tyrannen grausamkeit hätte Tiburty Heldenmuth kein kostbahrere gab, als die erwünschte Martyr Cron erbietten können.

Christine Riedl-Valder beschreibt in ihrer Disseration das Wandgemälde wie folgt:

Im Vordergrund kniet der hl. Tiburtius. Er hat seine Hand vertrauensvoll in die des Papstes gelegt, der neben ihm unter einem roten Stoffbaldachin steht und ihn segnet. Links wendet sich der zum Aufbruch bereite Chromatius noch einmal mit einer bedauernden Geste zu ihm um. Dahinter verläßt ein Zug von Frauen und Männern durch einen Bogengang den Raum.

Die Verbreitung der neuen Lehre des Christentums

Sonnenkult, die Verehrung der ägyptischen Gottheit Isis, Zorastrimus, Neuplatonismus – in Zeiten der Unsicherheit haben sinnstiftende Heilslehren Hochkonjunktur. Die genannten Lehren kamen alle aus dem hellenistisch geprägten Osten, und auch das Christentum schien zunächst nur ein weiterer Mysterienkult zu sein. Lange hielt man es für eine obskure jüdische Sekte, deren Lebenshaltung und Glauben ihre Anhänger in den Augen der römischen Bevölkerung suspekt machte. Ihre demonstrative Friedfertigkeit, das Bemühen um Arme und Kranke, ihre Glaubensfestigkeit auch unter der Folter, ihr enger Zusammenhalt in gut organisierten Gemeinden und ihre Lehre vom Tod des Gottessohns Jesus als Erlösung der Sünder – all dies ging über den antiken Verstand. Solche Menschen mussten für den Normalbürger mit dem Bösen im Bunde stehen. Schon unter Nero hatte diese Stimmung für seine Sündenbockstrategie beim Brand von Rom genutzt. Dennoch wuchsen die christlichen Gemeinden weiter und dennoch entstanden ständig neue. Die christliche Gemeinde der Stadt Rom hatte dabei als Gründung der Apostel eine besondere Bedeutung; der dortige Bischof (griechisch episcopus = Aufseher) wuchs in eine reichsweite Führungsrolle hinein; seine Auslegung der „frohen Botschaft“ (evangelium) von Christus wurde maßgeblich, die von ihm geleitete Kirche zu einer „katholischen“ (=allgemeinen; lt. Friedmann Bedürftig).

Das Christentum wurde nun durch die sog. Heidenmission im ganzen Römischen Reich verbreitet. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete die römische Armee. Viele Soldaten waren zum Christentum übergetreten. Durch die häufige Verlegung der Einheiten im ganzen Reichsgebiet waren die Legionäre nicht nur Träger der Romanisierung, sondern auch Botschafter der neuen Religion. Das Christentum, aber auch andere Religionen, die ihre Wurzeln im Osten hatten, sprachen die Menschen offensichtlich mehr an, als der kühle römische Staatskult. Die Lehre von Gnade und Erlösung durch das Opfer Jesu bot gerade den Angehörigen der Unterschichten emotionalen Halt (Helmut Karasek und Ulf Merbold, Religion und Glaube, auszugsweise auch die folgenden drei Abschnitte).

Wie kam es zum Konflikt mit dem römischen Staat ?

Die folgenden beiden Abschnitte sind auszugsweise dem Buch von August Franzen „Kleine Kirchengeschichte“ entnommen. Sie geben sehr anschaulich die Entstehung und den Verlauf der Christenverfolgungen im Römischen Weltreich wieder. Das Leben und Sterben des hl. Tiburtius ist eingebettet in diesem Gesamtzusammenhang zu sehen.

Das römische Reich war nach Franzen ein Rechtsstaat. Wenn dieser Rechtsstaat gegen das Christentum gewaltsam vorging, so müssen wir annehmen, dass er Gründe dafür hatte. Leider besitzen wir nur sehr wenige amtliche Äußerungen, die uns Aufschluss über die Rechtsbasis der staatlichen Christenverfolgungen geben. Die christlichen Quellen geben einen tiefen Einblick in die Zusammenhänge: Drei Arten von solchen Berichten stehen uns zur Verfügung:

- Echte Märtyrerakten, die z.T. auf den amtlichen Gerichtsprotokollen beruhen.

- Die „Passiones“ oder „Martyria“; es handelt sich hierbei um Darstellungen, die von

durchweg glaubwürdigen Zeitgenossen verfasst wurden und z.T. auf

Augenzeugenberichte zurückgehen, aber im allgemeinen aus zweiter Hand berichten,

z.B. die Passio des hl. Sebastian, in welcher die wichtigen Ausführungen zu Tiburtius

stehen.

- Legenden und Erzählungen späterer Zeit, die historisch fast durchwegs wertlos sind

Wegen des ersten der Zehn Gebote („Du sollst keinen Gott neben mir haben“) gerieten viele Christen in Konflikt mit dem römischen Gesetz. Sie duften nicht am Kaiserkult und der römischen Staatsreligion teilnehmen. Ebenso wie die Juden hoben sich die Christen durch ihre religiösen Gesetze von der Gesellschaft ab, in der sie lebten. So wurden sie schnell zur Zielscheibe für Diskriminierung und Verfolgung. Immer wieder ordneten die Kaiser Pogrome und Verfolgungen an. Plinius der Jüngere fragte schriftlich bei der kaiserlichen Verwaltung in Rom an, wie er denn als Provinzstatthalter mit der jüdischen Sekte der „Chresten“ verfahren solle. Seine Verhöre hätten einige unklare Vorwürfe zutage gebracht. Er wisse nicht, was davon er glauben solle.

Die Ablehnung, die die Christen erfuhren, beruhte zum Teil auf Unwissenheit und Missverständnissen. Vor allem das Abendmahl mit der Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi stieß auf Unverständnis und Ablehnung. Neben Fremdenangst und Ablehnung des Unbekannten hatten die Christenverfolgungen aber auch ordnungspolitische Hintergründe. Denn die Verweigerungshaltung der Christen gegenüber den staatlichen Autoritäten widersprach der Staatsraisson. Die Funktionäre der Reichsverwaltung brachten den Göttern Opfer als äußeres Zeichen der Loyalität gegenüber dem Herrscher dar. Den Christen war die Teilnahme an diesen Opfern aber verboten. Dadurch gerieten sie in den Verdacht, den römischen Staat grundsätzlich abzulehnen. Und zumindest was die Lehre der Göttlichkeit des Staatsoberhauptes anbelangte, war dies auch der Fall.

Die Verweigerung der Teilnahme am heidnischen Staatskult, die mit ihrem exklusiven Monotheismus notwendig verbunden war, ließ die Christen als „Atheisten“ (= „götterlose, nicht gottlose) und zugleich als Staatsfeinde erscheinen. Die Absolutheit der Religion Christi, der als einziger Herr und Gott verehrt wurde, untersagte den Christen auch die Anerkennung des Kaiserkultes. Je mehr der Kaiserkult zum Prüfstein der Staatstreue gemacht wurde, desto mehr mussten die Christen als Staatsgegner dastehen. Der römische Staat beruhte auf religiöser Grundlage, und wenn er im allgemeinen auch gegenüber fremder Kulte duldsam war, so selbstverständlich verlangte er auch von diesen ,dass sie dem Kaiser die gebührende Verehrung zollten und die Staatsgötter anerkannten. Dem Judentum gegenüber blieb der Staat trotz seines Ein-Gott-Glaubens duldsam, weil es sich um eine kleine Volksgruppe handelte. Das Christentum hingegen war seinem Wesen nach übervölkisch und universal ausgerichtet, und wenn es zunächst nur um eine verschwindend kleine Gruppe handelte, so rüttelte es doch an den Grundlagen des Reiches. Daher war der Konflikt unausweichlich. Er wurde im 2. und 3. Jahrhundert gerade von jenen Kaisern heraufbeschworen, die tüchtige Herrscher waren und sich um die staatliche Erneuerung und innere Festigung des Reiches auf religiöser Grundlage bemühten.

Die Christen erkannten ihrerseits den Staat als Ordnungsmacht an, hielten seine Gesetze mit peinlicher Genauigkeit ein und beteten „für den Kaiser“, nicht aber zu ihm. So war in normalen Zeiten kaum Anlass zum Einschreiten gegen sie gegeben. In der Tat sind die Verfolgungen anfangs nur sporadisch. Hingegen hat sich von Anfang an der Pöbel an den Verfolgungen in starkem Maße beteiligt. Es war wohl eine instinktive Abneigung, die primitive und ungebildete Menschen stets denen entgegenbringen, die anders sind und anders leben als die Masse, die sich absondern und religiös-moralisch höher stehen. Das zurückgezogene Leben der Christen erregte den Verdacht und weckte die Verleumdungssucht. Man munkelte von verbrecherischen Kulthandlungen bei ihren geheimen Zusammenkünften, dass sie Menschenfleisch genossen (d.h. Christi Fleisch und Blut empfingen), und von blutschänderischer Unzucht, wozu die bei den Christen übliche Bezeichnung von „Brüdern“ und „Schwestern“ untereinander Anlass geboten haben mag. Ihrer Weigerung, den Staatsgöttern zu opfern, schrieb man Naturkatastrophen, öffentliches Missgeschick, Unglücksfälle und militärische Niederlagen zu.

Der römische Kaiser Diokletian und die Christen – Unter seiner Herrschaft erlitt Tiburtius den Märtyrertod

Das Martyrium des hl. Tiburtius im Jahre 286 n.Chr. fällt in die frühe Regierungszeit des römischen Kaisers Diokletian (reg. 284-305), in welcher zunächst nur gelegentliche, später dann massive Christenverfolgungen stattfanden. Es ist die dritte und letzte Phase der Christenverfolgungen im Römerreich. Diokletians große brutale Christenverfolgung fand erst im Jahr 303 statt. Papst Cajus, der auf dem Tiburtius-Gemälde dargestellt ist, ist am 22. April 296 verstorben. Er wurde auf dem Friedhof von S. Callisto neben der Papstkrypta begraben.

Das fünfte Gemälde

Die Feuerprobe als erster Teil des Martyriums: Tiburtius muss barfuß über glühende Kohlen gehen

- Das Altarblatt des Hochaltars -

Bild: Albert Lindmeier

Auf dem Altarblatt des Hochaltars ist der erste Teil des Martyriums dargestellt, in welchem Tiburtius über glühende Kohlen gehen muss (Höhe im Scheitel 2,25 m, Breite 1,50 m). Das Gemälde ist deshalb ebenfalls dem Tiburtius-Zyklus der Kirche zuzurechnen.

In der Legenda Aurea wird dazu Folgendes berichtet:

Dem heiligen Tiburtius befahl man, auf einem Berg glühender Kohlen, die eigens dazu aufgeschüttet worden waren, den Göttern ein Weihrauchopfer darzubringen oder anderenfalls diese Glut mit nackten Füßen zu überqueren. Da schlug er das Zeichen des Kreuzes vor sich, ging ohne zu schwanken mit nackten Füßen darüber und sagte: „Mir ist, als würde ich über Rosenblüten gehen im Namen unseres Herrn Jesus Christus“. Der Präfekt Fabianus aber rief ihm zu: „Jeder weiß doch, dass Christus euch magische Kräfte gelehrt hat !“ Doch Tiburtius entgegnete ihm: „Sei still, du Verfluchter ! Du bist nicht würdig, diesen allerheiligsten, wunderbar klingenden Namen auszusprechen“. Da befahl der Präfekt voller Zorn, dass Tiburtius der Kopf abgeschlagen werde...

Beschreibung des Altarblatts durch Dr. Riedl-Valden in ihrer Dissertation

Feuerprobe des hl. Tiburtius. Um 1738 (JHVS, S. 317)

(Pfaff-)Münster, St. Tiburtius, Hochaltarbild

Das Hochaltarbild wurde im Zusammenhang mit der Barockisierung der Stiftskirche angeschafft. Stilistische Gründe sprechen für eine Zuschreibung an Schöpf. Im Mittelgrund steht der Heilige aus dem Bild gewandt vor dem Thron des römischen Präfekten und tritt auf dessen Befehl hin auf die glühenden Kohlen. Der hl. Tiburtius hat die Rechte in die Hüfte gestützt und deutet mit der anderen Hand abweisend hinter sich auf eine Götzenstatue im Hintergrund. Der Putto über ihm trägt Märtyrerpalme und Kranz herbei. Neben Tiburtius sieht man am linken Bildrand einen Soldaten mit Lanze und einen weißen Hund. Im Vordergrund rechts ist der Verräter, der Tiburtius anzeigte, als bärtiger Greis mit Kutte ins Bild gewandt dargestellt. Er verweist ebenfalls auf die Statue und hält in der Linken eine Bußkette.

Dr. Riedl-Valden kommentiert das Hochaltargemälde unter „Religiöse Themen“ in ihrer Dissertation:

In dem Ölbild erscheint der gleiche Heiligentyp wie auch im Deckenfresko über dem Altar (vgl. dazu den Bericht über die „Glorie des hl. Tiburtius“ in einem späteren Gemeindeboten, Anm.d.Verf.). Physiognomie, Kleidung und das Bewegungsmotiv des langestreckten rechten Beines stimmen mit der Darstellung des Heiligen im Fresko überein. Damit wird der Bezug zwischen dem Altarbild mit der Feuerprobe des hl. Tiburtius und der Darstellung an der Decke, wo der Heilige im Himmel den Ruhm für das Martyrium empfängt, hergestellt. In diesem, gegenüber den Gemälden der Straubinger Schlosskapelle rund dreizehn Jahre späteren Tafelbild hat Schöpf einen Bildraum mit Treppen und Säulen aufgebaut. Der greise Verräter des Heiligen dient, ins Bild gewandt im Vordergrund links, als Repousseoirfigur. Er vollzieht den Betrachterstandpunkt nach, lenkt den Blick auf die Szene und vermittelt den Eindruck räumlicher Tiefe. Die architektonischen Motive gliedern den Raum und fungieren wie die Säule hinter dem Heiligen, als Würdeformen. Der hl. Tiburtius, der im Mittelgrund bei der Feuerprobe gezeigt wird, ist fest im Bildaufbau verankert. Zusammen mit der Götzenfigur und dem Verräter bildet er eine Dreieckskomposition und steht auch im Zentrum einer Diagonale, die über den Soldaten und Präfekten führt. Nicht nur formal steht der hl. Tiburtius im Mittelpunkt, sondern auch farblich durch seinen leuchtend roten Umhang. Der Faltenwurf dieses weiten, mit Hermelin besetzten Mantels ist im Vergleich zur Stoffbehandlung in den Fresken jedoch mit Rundungen, fließender und mit weitem, weich fallendem Ärmel. Die Kutte des Verräters zeigt dagegen scharfe Grate, Ecken und tiefe Falten, die auch in Schöpfs Freskenbilder der Kirche erscheinen. Genauso wie bei den Gemälden in der Schlosskapelle in Straubing ist das Bildlicht als Lichteinfall von oben gestaltet. Im Zentrum des breiten Strahls befinden sich der Engel mit Märtyrerkranz und -palme und der Heilige bei der Feuerprobe. Erhellt werden davon auch die Götzenstatue im Hintergrund und der gebieterische Arm des Präfekten sowie die Lanze des Soldaten – die Symbole weltlicher Macht, die den Heiligen umgeben. Im Kontrast dazu stehen die Randfiguren ganz im Schatten.

Die Bildeinteilung ist vergleichbar dem themengleichen Altarblatt in St. Veit in Straubing von Cosmas Damian Asam. Schöpf hat es auch als Vorlage für Motive im Langhausfresko der Kirche benutzt. Übereinstimmend dazu ist die Rückenfigur im Vordergrund rechts, der Heilige im Mittelgrund vor dem Thron des Präfekten und der Engel angeordnet. Der Verräter erscheint in dem Tafelbild Asams jedoch im Mittelgrund direkt neben dem hl. Tiburtius und hält einen Stab mit der Statuette einer Göttin. Anders wie Asam stellte Schöpf das Motiv des Götzenbildes heraus, indem er es an höchster Stelle im Bild zwischen dem Heiligen und seinem Glaubenskontrahenten, dem Verräter, plazierte. Der Konflikt zwischen Heidentum und Christentum wird damit viel eindeutiger formuliert.

Ergänzende Bemerkungen durch den Verfasser: Die Signatur des Künstlers am Hundehalsband

Kunstwerke sind in früheren Zeiten von den Künstlern häufig nicht signiert worden. Deshalb bereitet die Zuordnung den Kunsthistorikern mitunter erhebliche Schwierigkeiten, zumal meist auch keine Rechnungen mehr vorhanden sind. Man ist auf Stilvergleiche und andere Methoden angewiesen, um ein Kunstwerk einem bestimmten Künstler zuschreiben zu können. Es liegt auf der Hand, dass dabei Irrtümer und Auffassungsunterschiede möglich sind.

Der Tiburtius-Gemäldezyklus in Münster wurde bei der Inventarisierung der Kunstdenkmäler im Jahre 1925 dem Maler Johann Adam Schöpf zugeschrieben. Karl Gröber führt in Band XII der „Kunstdenkmäler von Bayern aus: „Als Maler kommt J. Adam

Schöpf in Betracht“. Dr. Christine Riedl-Valder, die sich in ihrer beachtenswerten Dissertation eingehend mit dem Leben und Werk des Malers Johann Adam Schöpf auseinandergesetzt hat, kommt zu demselben Ergebnis und führt darin aus: „Stilistische und motivliche Übereinstimmungen mit anderen Werken weisen Schöpf als Autor der Bilder aus“. Und doch bleibt bei diesen Zuschreibungen stets ein gewisser Grad der Unsicherheit; denn eine Zuschreibung ist letztlich kein hundertprozentiger Beweis.

Da ist es eine „Sternstunde“ für den Kunsthistoriker, wenn er oft nach Jahren des Suchens und Spekulierens unvermutet eine versteckte, bisher nicht bekannte Signatur des Künstlers an einem Kunstwerk findet. Dies ist geschehen in der Tiburtiuskirche in Münster. Die katholische Kirchenverwaltung Pfaffmünster hatte im Jahre 1992 eine Restaurierungswerkstätte mit der Untersuchung des Hochaltars beauftragt. Bei genauester Betrachtung des Altarblatts, welches den ersten Teil des Martyriums des hl. Tiburtius zeigt, entdeckte damals der Gutachter die Signatur des Künstlers, ganz versteckt und mit bloßem Auge kaum erkennbar, am Halsband eines weißschwarz gefleckten Hundes, der missbilligend das Martyrium in der Bildmitte beobachtet. Der Künstler hat auf dem Hundehalsband seinen Namenszug und eine Authentikformel angebracht: „J.A.Schöpf. p.“ Das sich an den Namenszug anschließende „p“ ist eine Abkürzung für das lateinische „pinxit“ und bedeutet, dass er, Johann Adam Schöpf, das Altarblatt gemalt hat. Mit der Signatur durch Johann Adam Schöpf ist eindeutig bewiesen, dass Schöpf das Altargemälde in der Münsterer Tiburtiuskirche geschaffen hat. Nachdem damit seine Arbeit in dieser Kirche nachgewiesen ist, ist auf Grund der stilistischen Merkmale davon auszugehen, dass von Schöpf auch die Wand- und Deckengemälde dieser Kirche stammen.

Die heidnische Gottheit, die Tiburtius verehren sollte, wird auf dem Hochaltargemälde als Göttin dargestellt. Auf dem Deckengemälde mit der Enthauptungsszene ist es dagegen Gott Apoll. Dies ist aber kein Widerspruch, denn in Rom wurde ein Vielzahl von Göttern verehrt, so dass Tiburtius sowohl die Göttin wie Apoll verehren sollte.