Die alte Pfarrkirche und heutige Friedhofskirche St. Martin

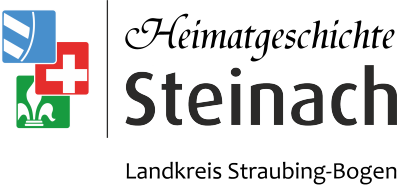

von Hans Agsteiner

Die Martinskirche ist die frühere Pfarrkirche von Münster. Einer der Chorherren war stets Pfarrer von St. Martin. Heute wird die Kirche als Neben- und Friedhofskirche genutzt. Die Baulast trägt die politische Gemeinde Steinach. Die Kirche sollte 1803 als entbehrlich abgebrochen werden, nachdem durch die Säkularisation und die dadurch einhergehende Enteignung des Chorherrenstifts in Straubing, die St. Tiburtius-Kirche zur Pfarrkirche ernannt wurde. Die Münsterer Bürger setzten sich aber vehement für den Erhalt des Bauwerks ein. Die Abbruchabsicht wurde nun aufgegeben, der Staat verpflichtete aber die Gemeinde, künftig für den baulichen Unterhalt zu sorgen.

links die Friedhofskirche St. Martin

aufgenommen 2016

Bild: Albert Lindmeier

Die Kirche ist ein romanischer Bau vom Ende des 12. Jahrhunderts, der im 18. Jahrhundert durch Umgestaltung der Decken und Fenster verändert wurde. Der Turm an der Südseite hat gekuppelte Rundbogen-Schallöffnungen und ein Satteldach mit originellen spätgotischen Treppengiebeln.

An der Westseite des Langhauses ist ein Ölbergrelief aus spätgotischer Zeit (1487) in die Wand eingelassen. In der rechten Ecke der knieende Stifter, Chorherr Johannes Atzinger, mit Wappen.

Bild: Albert Lindmeier

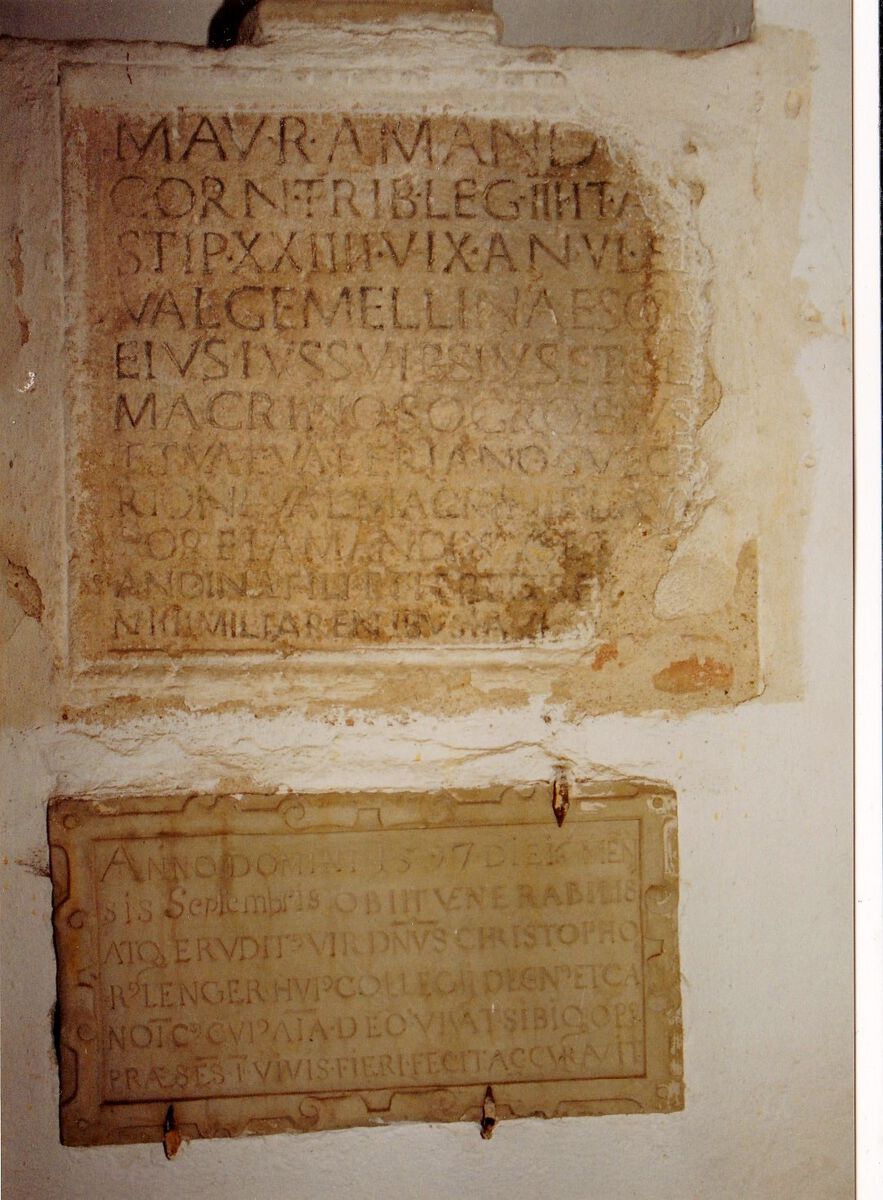

In der Vorhalle befindet sich ein römischer Grabstein, der von den Chorherren in der Renaissance-Zeit als Altertum nach Münster gebracht wurde. Der Grabstein ist für den Offizier Aurelius Amandus, von der 2. Italienischen Legion, geschaffen worden.

Bild: Albert Lindmeier

Bild: Albert Lindmeier

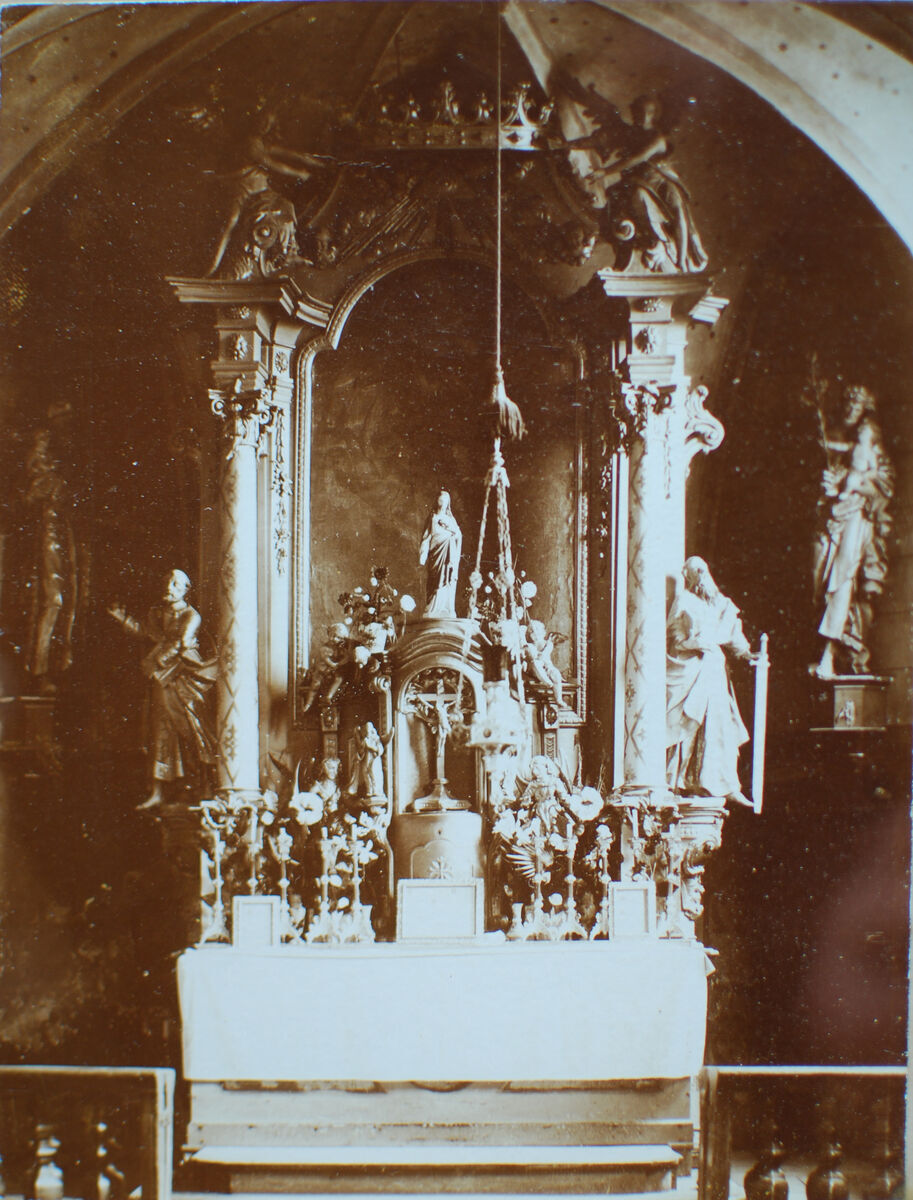

Der Hochalter:

Barock um 1720. Altarblatt mit der Mantelteilung des hl. Martin. Seitlich die Figuren des hl. Josef mit Jesuskind (links) und der Mutter Anna mit dem Kind Maria (rechts), Antependium mit der Weihnachtsgeschichte.

Nördlicher Seitenaltar

Wohl Spätrenaissance mit Stifterwappen der Straubinger Patrizierfamilie Preu. Anstelle eines Altarbildes die Figur des hl. Stephanus. Barocker Christus, spätgotische Barbara. Der linksseitig etwas zugeschnittene Altar stand früher woanders.

aufgenommen 2016

Bild: Albert Lindmeier

Südlicher Seitenaltar

Barock um 1720. Anstelle eines Altarbildes Muttergottes mit Kind, derzeit in der Tibutiurskirche. Im Aufzug Engel und Holzfigur des hl. Wolfgang, spätgotisch um 1480.

Deckengemälde

Über dem Hochaltar Tod des hl. Martin, im Langhaus die Aufnahme des hl. Martin in den Himmel von Joseph Anton Merz, der auch die Oberalteicher Kirche ausmalte.

Aufnahme des heiligen Martins in den Himmel

aufgenommen 2006

Bild: Albert Lindmeier

Das ehem. Chorherrenstift St. Tiburtius zu Pfaffmünster

(Münster, Gemeinde Steinach)

von Hans Agsteiner

Von dem ehemaligen Chorherrenstift St. Tiburtius zu Pfaffmünster ging einst über Jahrhunderte eine bedeutende Ausstrahlung aus. In der alten Stiftskirche treten dem Besucher die vornehmen oft adeligen Geistlichen in ihren kostbaren Grabdenkmälern aus rotem Salzburger Marmor wappengeschmückt gegenüber. Die Chorherren haben über viele Jahre die Geschicke der Bewohner von Münster und Umgebung geprägt. Grund genug sich mit dieser geistlichen Institution näher zu befassen.

Kein Urkloster Münster ?

Im Ortsteil Münster – bis 1979 eine selbständige Gemeinde – soll nach der Überlieferung und nach zahlreichen Indizien im 8. Jahrhundert ein Benediktinerkloster als Rodungskloster gegründet worden sein, das aus Rom die Reliquien des hl. Tiburtius, eines römischen Märtyrers, erhalten habe. Die mutmaßlichen Gründer Herzog Tassilo III. oder sein Vater Herzog Odilo hätten von dem Bodenseekloster Reichenau Benediktinermönche, die nach dem Grundsatz „ora et labora“ (bete und arbeite) lebten, nach Münster berufen. Auch der Ortsname Münster (vom mittellateinischen monasterium) verweise auf klösterliche Vergangenheit. Dieses Kloster sei im 10. Jahrhundert von den Ungarn gänzlich zerstört worden. In jüngerer Zeit wird die Existenz dieses „Urklosters Münster“ von manchen Historikern mangels urkundlicher Nachweise trotz zahlreicher Indizien verneint und als legendär dargestellt (Prinz, Böhm).

Vornehme adelige und studierte Geistliche

Durch tausende Urkunden nachgewiesen ist ab dem hohen Mittelalter in Münster aber das Chorherren- oder Kollegiatstift St. Tiburtius. In einem Testament, das auf die Zeit um 1115 datiert wird, vermacht der Edle Gerhoch von Wolferszell seinen Besitz zur Hälfte dem Kloster Oberalteich und zur anderen Hälfte dem Kloster oder Chorherrenstift, das sich anschließend nach „Pfaffmünster“ benennt zur Unterscheidung von dem Mönchskloster „Münchsmünster“. Die Bezeichnung „Pfaff-“ hatte damals keine abwertende Bedeutung, sondern war ein Hinweis, dass es hier nicht um Mönche sondern um Weltgeistliche handelte. Die Chorherren des Kollegiatstifts unterscheiden sich ganz wesentlich von den Mönchen in den Klöstern. Während die Mönche, oft in abgeschiedenen Gegenden, durch ihre heiligmäßige Lebensweise zur Erlangung der göttlichen Gnade für sie und die Menschen beitragen, war es Aufgabe der vornehmen adeligen und studierten Chorherren durch das Mitwirken möglichst Vieler den Gottesdienst feierlicher zu gestalten. Das Lesen der vor allem vom Adel gestifteten Messen war ihre Hauptaufgabe, die Seelsorge, die den Vikaren überlassen wurde, ging nebenbei. Die Bezeichnung Stift leitet sich ab von Stiftung, meist von Angehörigen des Hochadels. Als Chorherrn nannten sich diese Geistlichen, weil sie im Chorraum der Kirche vor dem Hochaltar die Liturgie verrichteten. Häufig wurden diese Chorherrenstifte als Versorgungsanstalten der nachgeborenen Söhne gesehen, die ein mehr oder weniger üppiges Leben gewohnt waren. Der Erste im Stift war der Propst (von lat. praepositus = der Vorgesetzte), der in Münster im Propsthaus, dem heutigen Pfarrhof, residierte. Er hatte keine Residenzpflicht. Deshalb treffen wir Pfaffmünsterer Pröpste häufig auch als Domherren in München, Freising, Eichstädt und Augsburg an. Sein Vertreter war der Dekan, der Residenzpflicht hatte und bei dem die eigentliche Leitungsfunktion lag. Dann kam in der Hierarchie der Kustos, der den Kirchenschatz verwaltete, der Scholaster, dem die Leitung der Stiftsschule anvertraut war und der Pfarrer von St. Martin.

Dem Stift waren die Pfarreien Pfaffmünster, Feldkirchen, Ascha und Stallwang einverleibt. Es besaß zahlreiche ihm grundbare Höfe in Münster und Umgebung und im Kinsachtal Richtung Stallwang sowie Weinberge in Münster und Steinach, eine großes Fischrecht in Reibersdorf und einen großen Forst. Neben den Hofmarken Münster und Öberau besaß es einen Schwaighof in Aholfing. Verschiedene Chorherren, insbesondere die Pröpste, brachten es als Diplomaten, Wissenschaftler und Leiter der herzoglichen Hofkanzlei zu hohem Ansehen. Sie erhielten das Recht den vornehmen Fehpelz, ein kostbares Zobelfell aus Sibirien sowie ein Birett zu tragen. Die Pröpste führten den Ehrentitel „Herzoglicher Hofkaplan“.

Kein Augustiner-Chorherrenstift

In der Literatur wird seit Jahrzehnten die irrige Meinung verbreitet, dass es sich bei den Chorherren von Pfaffmünster um Augustiner-Chorherren gehandelt habe, das ist falsch. Im hohen Mittelalter reformierten sich häufig auf geistlichen und weltlichen Druck viele Chorherrenstift und nahmen strengere Regeln an (z.B. Augustiner-Chorherren, Prämonstratenser-Chorherren). Sie werden als reformierte oder regulierte Orden bezeichnet. Nicht so in Pfaffmünster. Die Chorherren aus Pfaffmünster lebten weiter nach der alten Aachener Regel (Pater Dr. Norbert Backmund, in: Die Kollegiat und Kannonissenstifte in Bayern). Sie führten kein gemeinsames Leben, kannten keine Gelübde und nicht das Gebot der Armut, hatten eigenes Vermögen und eigene Häuser, oft auch mit Dienerschaft. In Münster errichteten die Chorherren die heute noch bestehende romanische Stiftskirche St. Tiburtius und für das Volk die Pfarrkirche St. Martin.

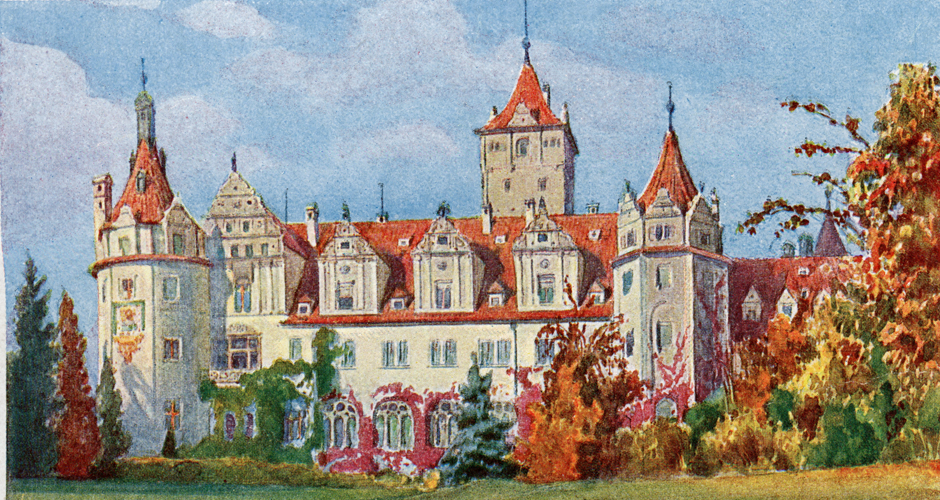

Die ehemalige Prostei des Chorherrenstifts St. Tiburtius in Münster, erbaut im Jahr 1514

Heute Pfarrhof der Pfarrgemeinschaft Kirchroth-Pfaffmünster-Kößnach

aufgenommen im Jahr 2014

Der Pfarrhof wurde 2016 umfassend renoviert.

Bild: Albert Lindmeier

Lange Zeit Kloster Metten besetzt

Eine Abordnung von Chorherren aus Pfaffmünster, auch Kanoniker genannt, scheinen damals das durch „Kriegsempörung“ zerstörte Kloster Metten besetzt zu haben (Michael Wening), wurden dann aber nach der Abspaltung der Ostmark von dem aus Altbayern abziehenden Babenberger Herzog Heinrich Jasomirgott, der das Benediktinerkloster in Metten wieder herstellte, im Jahre 1157 nach Pfaffmünster zurückverlegt, aber nicht ohne dass sie sich für ihre Arbeit entschädigen ließen. Sie nahmen Mettener Besitz in Metten, Neuhausen, Mainkofen und Natternberg mit zum Stift Pfaffmünster.

Stiftsverlegung nach Straubing 1581

Im Jahre 1581 wurde das Chorherrenstift Pfaffmünster im Rahmen der Gegenreformation mit Genehmigung des Papstes Gregor XIII. nach Straubing an die Bürgerkirche St. Jakob verlegt, um dort als bedeutendes geistliches Zentrum den immer noch starken lutherischen Bestrebungen entgegenzuwirken. Das Stift benannte sich nun nach St. Jakob und St. Tiburtius. Die Jakobskirche wurde zur „Stiftskirche“ und der hl. Tiburtius in Straubing zweiter Stadtpatron (siehe Tiburtiusbrunnen am Theresienplatz). Die Pröpste berief man nun aus hohem Adel, sie erhielten vom Papst das Recht auf Pontifikalien (Mitra und Stab). Die Ortschaft Münster, einst Pfaffmünster genannt (die Pfarrei nennt sich heute noch „Pfarrei Pfaffmünster“) gehörte nun zum Stift in Straubing und wurde von dort aus betreut. Im Rahmen der Säkularisation ist das Chorherrenstift in Straubing 1803 aufgelöst worden. Vieles erinnert in Münster und auch in Straubing noch an die vornehmen Chorherren im Fehpelz. Im Volksmund wird die Basilika St. Jakob noch immer „Stiftskirche“ genannt.

Weiterführende Literatur:

Agsteiner, Stiftsverlegung

Agsteiner, Hans: Stiftsverlegung 1581 Pfaffmünster – Straubing. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation und der Katholischen Reform, Beiheft zum JHVS 82 (1979/80), Straubing 1981.

Agsteiner, Steinach Heimatgeschichte

Agsteiner, Hans: Steinach: Eine Heimatgeschichte mit Chronik der Gemeinde Steinach mit den Gemeindeteilen Münster, Agendorf und Wolferszell, Straubing 1996.

Agsteiner, Kollegiatstift Straubing

Agsteiner, Hans: Das kurfürstliche Kollegiatstift St. Jakob und St. Tiburtius zu Straubing, in: Alfons Huber – Hermann Reidel (HAg.), St. Jakob zu Straubing, Erhebung zur Basilika. Kirche und Pfarrei St. Jakob in Vergangenheit und Gegenwart. FS anläßlich der Erhebung der Stadtpfarrkirche St. Jakobus und Tiburtius zur päpstlichen Basilika am 23. Juni 1989, Straubing 1989.

Die Buchberger Kapelle

von Hans Agsteiner und Claudia Heigl

Am Nordhang des Buchbergs bei Münster ist schon von weitem eine kleine Kapelle sichtbar.

aufgenommen Mai 2020

(Bild: Claudia Heigl)

Das Erbauungsjahr der malerisch gelegenen Kapelle lässt sich leider nicht feststellen. In der alten Uraufnahme von 1827 ist die Kapelle bereits eingetragen. Das Baujahr der denkmalgeschützten Feldkapelle wird in der Denkmalliste auf das 18. Jahrhundert datiert.

Ausschnitt einer Ansichtskarte

gelaufen 1966

aufgenommen im April 2020

(Bild: Claudia Heigl)

Die Eigentümer der Kapelle

Die Kapelle steht auf der Fl.Nr. 306. Hier handelt es sich um die alte Fl.Nr. 257a „innerer Buchbergacker“. Der Acker gehörte bis zur Säkularisation zum Stiftskapitel St. Tiburtius in Straubing. Evtl. war daher das ehemalige Chorherrenstift Erbauer der Kapelle.

Als nach der Zerschlagung des Stiftes 1803 die Gründe verkauft wurden, erwarben Mathias und Katharina Hitzinger von Münster den Acker mit der Kapelle. Sie waren auf dem sog. „Schreinergütl“ Hs.Ns. 6 in Münster ansässig (heute Obermayerstr. 11).

Durch Heirat der Hitzingertochter Magdalena wurde Martin Spießl, der vom Wiedenhof abstammte, 1812 Miteigentümer des Gütls.

1849 übernahm ihr Sohn Martin Spießl und dessen Ehefrau Maria, geb. Gierl das Anwesen. Maria war die Enkeltochter des berühmten Sossauer Drei-Höfe-Bauern Paul Gierl, der auch die Sossauer Wallfahrtskirche gekauft und dadurch vor dem Abbruch gerettet hat.

1882 folgte ihnen ihr Sohn Xaver Spießl und dessen Ehefrau Helena, geb. Maurer als Eigentümer nach.

1887 tauschten Xaver und Helena Spießl ihr Haus Nr. 6 gegen den sog. Atzlhof Hs.Nr. 12 (Chorherrenstr. 2) in Münster ein. Dabei behielten sie die Grundstücke ihres alten Besitzes, darunter auch den Buchbergacker mit der Kapelle.

1922 übernahm Sohn Xaver Spießl (1887-1962) mit seiner Ehefrau Anna, geb. Leiderer den Atzlhof, zu dem nun auch die Kapelle gehörte.

Obwohl die Kapelle bis heute zum Atzlhof gehört, kümmerte sich der älterer Bruder Josef Spießl (1883-1959), der Gemeindeschreiber in Münster war, um sie.

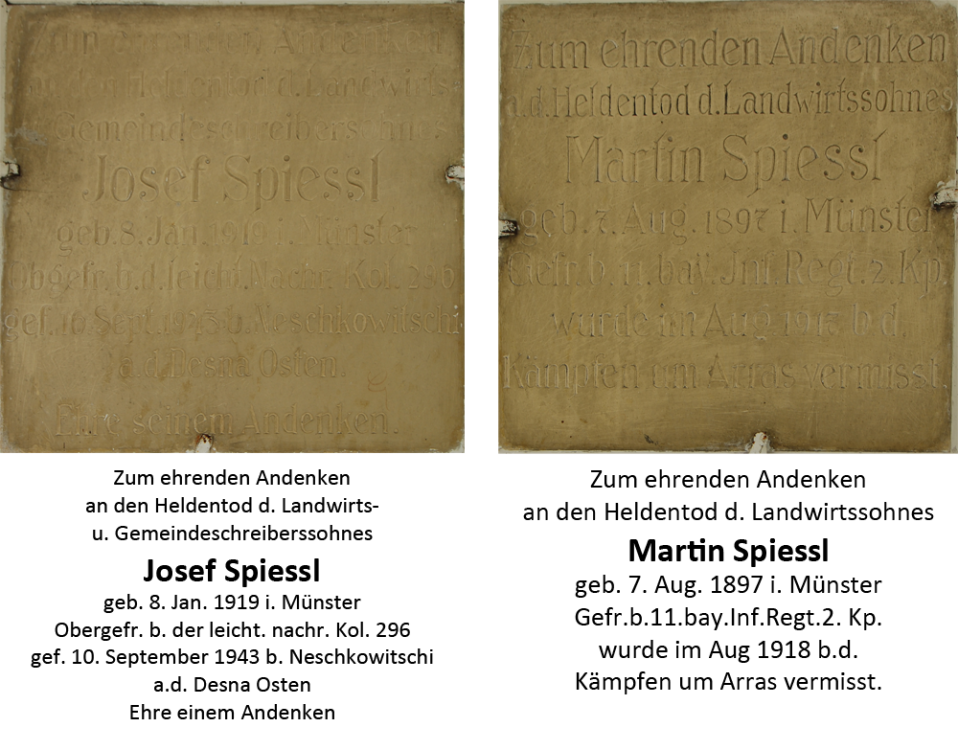

Josef Spießl ließ zum Gedenken für seinen gefallenen Bruder Martin (1897-1918) und seinen gefallenen Sohn Josef (1919-1943) zwei Solnhofer Platten in der Kapelle anbringen.

Nach ihm übernahm die Familie Ludwig Brandl die Pflege der Andachtsstätte.

Mit der Zeit, war auch die Eigentumsfrage nicht mehr genau klar. Da der Baukörper direkt an der Grenze stand, könnte auch die Gemeinde im Rahmen der Flurbereinigung inzwischen Eigentümerin geworden sein. Bei einer Grenzfeststellung im April 2003 kam jedoch klar heraus, dass sie immer noch zum sog. Atzlhof gehört.

Das war insbesondere von Bedeutung, da das Bauwerk im Laufe der Jahre in einen sehr schlechten Zustand kam und dringend renovierungsbedürftig war.

Nach Klärung der Eigentumsverhältnisse übernahmen im Sommer 2003 die Eigentümer Lambert und Brigitte Sagmeister, zusammen mit dem Maurer Johann Luttner, die Renovierung. In vielen Freizeitstunden wurde das marode Mauerwerk wieder in Stand gesetzt, dessen Einsturz zeitweise sogar befürchtet werden musste. Fachmännisch und unter Beachtung der denkmalpflegerischen Belange, brachte Johann Luttner einen dreilagigen Außenputz an, wobei ihm die Erneuerung des Gesimses auch bravourös gelang.

Über dem Altar hängt ein altes Ölgemälde, dass die Muttergottes mit dem Jesuskind darstellt. Das auf Blech gemalte Gemälde mit dem Ausmaßen 90 x 75 cm wird von Herrn Herrman von Landesamt für Denkmalpflege auf die Mitte des 19. Jahrhundert datiert. Auch dieses Altarbild hatten 2003 Brigitte und Lambert Sagmeister restaurieren lassen.

Die Kapelle wird seitdem von der Familie Sagmeister gepflegt.

aufgenommen im April 2020

(Bild: Claudia Heigl)

Bedeutung für die Pfarrei Pfaffmünster

Bereits im Jahr 1831 berichtet der damalige Pfarrer Peter Knott in seiner handgeschriebenen Pfarrchronik:

„Die Furcht und Bangigkeit vor der andringenden Cholera-Pest verbreitete sich in diesem Jahr auch über unsere Gegend. Weltliche und geistliche Anstalten wurden dagegen getroffen. Schon ward bei uns der Begräbnisplatz (Pestfriedhof) bestimmt, wozu der Gütler Michael Prommersberger den gegen das Steinacher Holz gelegenen Acker anbot. Auch sollten drei Häuser für Verdächtige, Kranke und Genesende, auch Krankenwärter und Totengräber angestellt werden. Die Ausmittelung der Häuser kam aber nicht zustande. Andachten und Gebete wurden aber auch bei uns wie in fast ganz Bayern abgehalten, von Anfang September bis nach Allerheiligen. Auch waren täglich Rosenkränze und Bittgänge zum Buchberg. Seit ein paar Jahren werden die Opferbüchsen in der Kirche und in der Kapelle auf dem Buchberg öfters erbrochen.“

Dies ist die erste urkundliche Erwähnung der Kapelle, auch wenn sie in der Uraufnahme von ca. 1827 bereits eingezeichnet ist.

Da die Chronik bereits 1800 beginnt, ist anzunehmen, dass die Kapelle bereits vorher erbaut wurde. So ein bedeutendes Ereignis, wie der Kapellenbau, wäre sicherlich in seiner Chronik erwähnt worden.

Uraufnahme aus dem Jahr 1827

Quelle: Bay. Vermessungsverwaltung München, Bayeranatlas

Noch einmal berichtet Pfarrer Knott über die Buchbergkapelle. Diesmal in einer Pfarrbeschreibung aus dem Jahr 1860:

„Beim Fronleichnamszug wurde damals folgende Ordnung eingehalten: Fahne, Schuljugend, 10 Figuren, Jünglinge und Jungfrauen, Stangenfiguren, Blumenkörbe, Kerzenträger, Kreuz, Ministranten, das Allerheiligste unter dem Himmel mit Kreuzträgern, voran die Musik, dann das betende Volk. Das erste Evangelium war beim Krämer Zäch, das zweite bei der Laschingerkapelle, das dritte bei der Buchbergkapelle, wo der Segen erteilt wurde. Das vierte Evangelium war beim Atzlhof.“

Nachdem die Bittgänge nach Steinach, Sossau und Kirchroth vor einigen Jahrzehnten abgeschafft wurden, findet jährlich zu den Dorfkapellen, so auch zur Buchbergkapelle, vor Christi Himmelfahrt ein Bittgang statt.

Bis vor wenigen Jahren war die Buchbergkapelle die erste Station beim Flurumgang am sog. Schauerfreitag.

Die Nikolausfeier der Reservistenkameradschaft Münster, einst bei der Buchbergkapelle, wird nunmehr als Waldnikolausfeier bei der Siedlung am Waldweg veranstaltet.

Quellen:

Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Münster 1838

StA Landshut, Grundsteuerkataster 17/22-5, 17/22-9, 17/22-14, Umschreibehefte zum Grundsteuerkataster Münster 1843 – 1960

Agsteiner H., Steinach, Heimatbuch S.180, S. 231

Agsteiner H., Die Renovierung der Buchbergkapelle in Münster, erschienen im Gemeindeboten der Gemeinde Steinach, September 2003

Stand: 16.01.2023

Die Pfarrer in Pfaffmünster

von Hans Agsteiner

Stiftspfarrer bis zur Verlegung des Kollegiatstifts nach Straubing im Jahre 1581

- Johannes (1381)

- Georg (um 1460)

- Ulrich Plädlinger (+1466)

- Peter Dantzerger (um 1485)

- Joanes Schwendner (ab 1483)

- Balthasar Perger (ca. 1499)

- Paul Wirth (bis 1499)

- Georg Weinzierl (+1500)

- Erhard Gaster (+1520)

- Wolfgang Haumperger (um 1530)

- Jörg Hüerer (um 1521)

- Joanes Streicher (1526)

- Friedrich Pumer (resign. 1533)

- Christoph Talmeier (+1551)

- Wolfgang Sauer (um 1555)

- Georg Theiminger (+1560)

- Andreas Gertzner (bis 1561)

- Melchior Theiminger (ab 1561)

- Leonhard Neumayr (+1571)

- Bartholomäus Holtaler (ab 1571)

- Johannes Gerzer (+1575)

- Johann Firnschild (+1576)

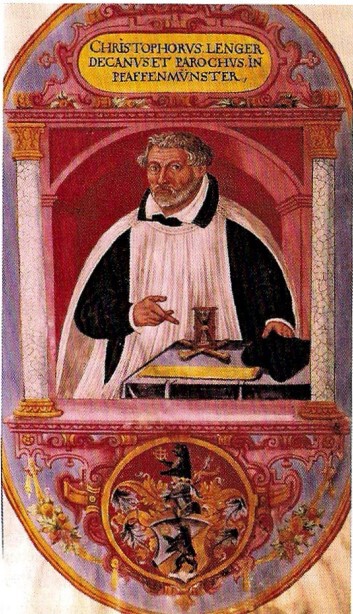

- Christoph Lenger (bis 1576)

- Wolfgang Rath (1576 – ca. 1580)

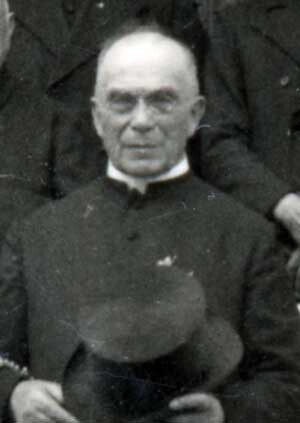

Darstellung im Portraitbuch der Straubinger Priesterbruderschaft (Stadtarchiv Straubing) - Leopold Ziegldrum (1581)

Pfarrer und Pfarrvikare 1581 – 1803

- Christoph Lenger (1581 – 1597)

Pfarrer Christoph Lenger wollte nicht mit den Chorherren bei der Stiftsverlegung 1581 nach Straubing umsiedeln, sondern als Pfarrer in Münster bleiben. Diese Bitte wurde ihm auch gewährt. Er stammte aus Gerzen bei Vilsbiburg; sein Geburtsjahr wird mit 1535 angegeben. 1561 wurde er zum Priester geweiht. Lengers Bruder, Hans Lenger, war Hofwirt in Steinach.

Schon bald nach der Übernahme der Pfarrei Pfaffmünster hatte Christoph Lenger eine Auseinandersetzung mit seinem Mesner Hans Öberl. In Folge des Streits wurde der Pfarrer mit einem Messer tätich angegriffen. Der Mesner floh, kam jedoch später reumütig zurück und bat um Vergebung. Der Ausgang des Verfahrens ist nicht bekannt.

Zudem hatte Christoph Lenger mit seiner Magd Walburga 1593 ein Kind, was dazu führte, dass sie aus dem Pfarrhof "entfernt" wurde. Die entlassene Walburga heiratete später und bewirtschaftete mit ihrem Ehemann ein Wirtshaus in Schönstein. Christoph Lenger starb am 16. September 1597 im Alter von 62 Jahren. Nach seinem Tod stellte Walburga ein Gesuch um einen Anteil von 100 Gulden von Lenger's Erbe für ihren Sohn. Ob ihr dies gewährt wurde, ist nicht bekannt.

Stadtarchiv Straubing, Portraitbuch der Straubinger Priesterbruderschaft - Kaspar Elsner (1597)

- Michael Weidenmüllner (1598)

- Kaspar Elsner (bis 1611)

- Michael Stetter (1611 – 1620)

Michael Stetter kam von Straubing nach Münster. 1620 übernahm die Benefiziumsstelle in Steinach

- Benedikt Bachmayer (1616 – 1624)

- Jakob Turner (1624 - ca. 1633)

- Michael Stetter (+1634)

Nachdem die schwedischen Soldaten das Benefizium von Steinach verwüstet hatten, verliehen ihm

die Straubinger Stiftsherren ihre Pfarrei Pfaffmünster, die zwar auch geplündert und gebrandschatzt war, aber eines Seelsorgers bedurfte. Er starb 1634 in Münster.

Von 1634 – 1647 betreut Pfarrer Kugler aus Kirchroth die Pfarrei, die durch „Kriegswirren äußerst verderbt“ ist.

- Balthasar Grabler (1647 – 1648)

Pfarrer Grabler übernimmt die mitgenommene Pfarrei, stirbt jedoch bereits ein Jahr später am 17. Juni 1648 in Straubing. - Christoph Bauer (1648 – 1649)

- Mathias Peischl (1649 – 1653), Pfarrer von Kirchroth und Münster

Mathias Peischl kommt von Motzing nach Münster.

- Ferdinand Faber (1653 – 1655)

Der Pfarrer vom von Oberwinkling, stirbt jedoch bereits zwei Jahre später.

- Sigmund Wiest (1655 – 1657)

Sigmund Wiest stammt aus Bayerbach. - Johann Georg Eissl (1657 – 1658)

- Georg Gunz (1658)

- Jakob Seyboldt (1658 – 1661)

- Jakob Berger (1661)

- Johannes Hensler (1662 – 1677)

Übernahm nach der Pfarrei Pfaffmünster das Benefizium in Steinach. - Lorenz Laukhardt (1677 – 1679)

Der Pfarrer hatte ohne Erlaubnis der Straubinger Chorherren im Pfarrgarten eine größere Zahl schöner fruchtbarer Obstbäume abholzen lassen, obwohl "er wol waiß, daß ihm die Probstey nur aus absonderlicher Gnad und auf Widerruf" diesen Obstgarten überlassen hatte. Die ganze Gemeinde bedauerte dies und dem Stiftskapitel sei dadurch ein großer Schaden zugefügt worden. Auch habe Laukhardt aus "purlauterem Trutz" und "Aigensinnigkeit" die von alters Herkommen übliche Predigt am heiligen Gründonnerstag unterlassen. Auch sein Hauswesen befinde sich in einem liederlichen Zustand. Man hielt es deshalb für erforderlich eine "Mutation" (Veränderung) vorzunehmen und stelle ihm anheim, sich nach einer anderweitigen Beschäftigung umzusehen. Laukhardt ist aber noch im Oktober 1679 verstorben und in der Martinskirche begraben worden. - Johann Gotfried Woehrer (1679 – 1682)

- Gottfried Adam (1682)

- Heinrich Otto (+1682)

- Johann Fuchssteiner (1682-1690)

- Georg Gaußrab (1690 – 1695)

Stammt von Kehlheim, wo diese Familie noch heute beheimatet ist und wurde 1663 zum Priester geweiht. Er war 1665 Pfarrer von Arnbruck, 1673 Pfarrer in Mariaposching. Sein Grabdenkmal ist in der Pfarrkirche St. Martin erhalten, wo er am 14. Juni 1695 starb. - Ulricus Rosenheimer (1695)

- Andreas Maißß (1695 – 1720)

- Balthasar Weinhard (1720 – 1726)

- Johann Baptist Merz (1726 – 1746)

In seine Amtszeit fallen dei großangelegten Umbau- und Renovierungsmaßnahmen bei der Pfarrkirche St. Tiburtius, die der Straubinger Chorherr Johann Bartholomäus Höller aus Mitteln seines Privatvermögens finanzierte. - Lorenz Schiller (1746 – 1755)

- Leonhard Obermayr (1755 – 1762)

Leonhard Obermayr aus Arnschwang, geboren am 05.10.1717 in Meindling bei Straubing, übernimmt 1755 die Pfarrei. Sein Bruder war der berühmte Straubinger Künstler Mathias Obermayr, der auch in der Pfarrkirche St. Tiburtius in Münster mehrere große Kunstwerke schuf. 1762 wechselte Pfarrer Obermayr nach Stallwang.

- Franz Xaver Voglrieder (1762 – 1769)

- Matthäus Lorenz (1769 – 1788)

Pfarrer ab der Säkularisation (1803)

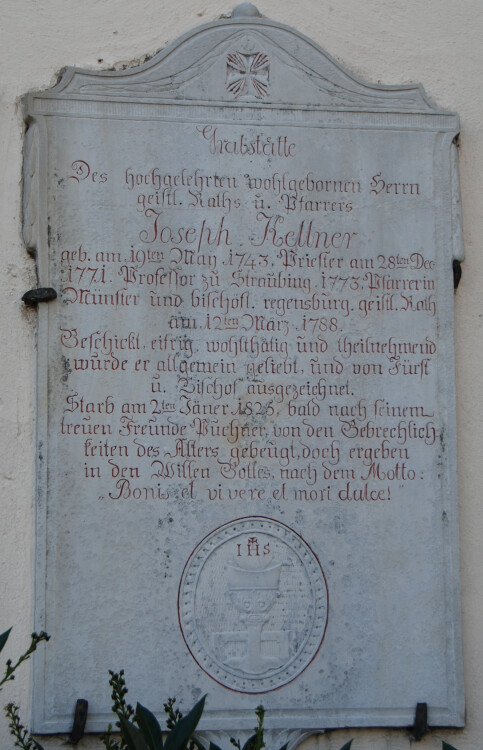

- Joseph Kellner (1788 – 1825)

Joseph Kellner war ein Rentbotensohn aus Kötzting und wurde am 19. Mai 1743 geboren. Nach seinen Studien in München wurde er Pfarrprovisor in Leonsberg, darauf Hofmeister beim Straubinger Regierungskanzler Baron Ströl, anschließend Lehrer der lateinischen Vorbereitungsklassen des Stiftskapitels und schließlich 1775 Professor an der Straubinger Realschule. Wegen seines Eifers im Lehrfach ernannte ihn der Bischof zum Geistlichen Rat und das Stiftskapitel bestellte ihn am 7. März 1788 zum Pfarrer von Münster.

Joseph Kellner war ein Rentbotensohn aus Kötzting und wurde am 19. Mai 1743 geboren. Nach seinen Studien in München wurde er Pfarrprovisor in Leonsberg, darauf Hofmeister beim Straubinger Regierungskanzler Baron Ströl, anschließend Lehrer der lateinischen Vorbereitungsklassen des Stiftskapitels und schließlich 1775 Professor an der Straubinger Realschule. Wegen seines Eifers im Lehrfach ernannte ihn der Bischof zum Geistlichen Rat und das Stiftskapitel bestellte ihn am 7. März 1788 zum Pfarrer von Münster.

Am 02.01.1925 starb er in Münster im Alter von 82 Jahren. Sein Grabdenkmal befindet sich an der Außenseite der Kirche St. Tiburtius.

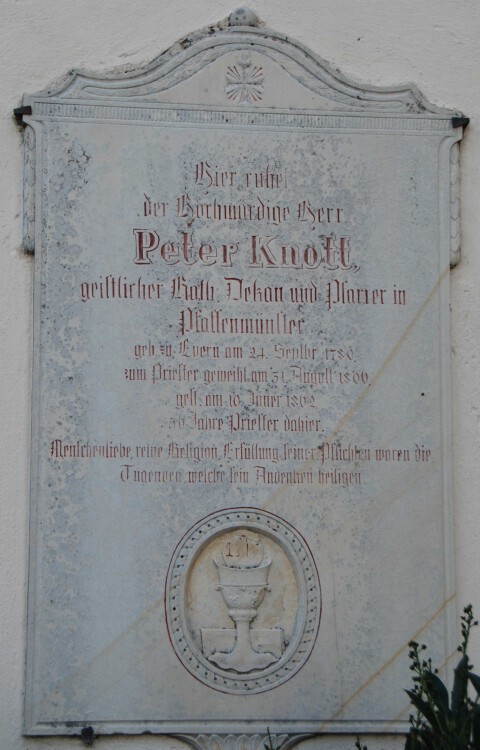

- Peter Knott (1825 – 1862)

Peter Knott wurde am 24.09.1780 in Euern geboren. Von ihm stammte die Chronik der Pfarrei Münster, die er von 1800 bis 1850 führte. Am 10.01.1862 starb er in Münster, nachdem er 56 Priester in der Pfarrei war. Sein Grabdenkmal ist an der Außenseite der Kirche St. Tiburtius in Münster angebracht.

- Josef Gmeinwieser (1862 – 1869)

In die Zeit von Pfarrer Gmeinwieser fällt die Entfernung der schafhaften Turmkuppel und der Neubau einer Turmpyramide, die heute die Außenansicht der ehemaligen Stifts- und Pfarrkirche St. Tiburtius prägt.

- Wolfgang Holzbauer (1869 – 1874)

Pfarrer Holzbauer ist am 24.10.1813 in Regensburg geboren umd am 31.7.1838 zum Priester geweiht worden. Am 08. Juli 1874 starb er im Alter von 60 Jahren in Münster. - Josef Lehrnbeck (1874 – 1883)

Pfarrer Lehrnbeck zog sich als Benefiziat nach Straubing ins Altenteil zurück. - Johann B. Dietl (1884 – 1897)

Pfarrer Dietl wurde 1823 in Siedling v. Cham geboren. Er war Hilfsprister in Niettenau und Arrach, Benefiziat in Ebersroith, und Pfarrer in Arrach, bevor er nach Münster kam. Am 7. August 1892 ernannte ihn die Gemeinde Münster zum Ehrenbürger. Er vermachte einen großen Teil seines durch Exorzismus und Sparsamkeit erworbenen Vermögens der Pfarrei zu Renovierung der Tiburtiuskirche.

- Bartholomäus Mitterer (1898 – 1905)

wurde am 10.06.1847 in Eisbach b. Taufkirchen geboren um am 15. Juni 1873 zum Priester geweiht. Gleich nach seiner Installation ging Pfarrer Mitterer an die Renovierung des Pfarrhofs. Pfarrer Johann Prem vermerkte über ihn : "Der verdienstvolle Restaurator der beiden Kirchen und des Pfarrhofs." Bartholomäus Mitterer starb am 7. April 1905 im Alter von nur 57 Jahren. - Adolf Stauber (1905 – 1916)

- Johann Prem (1917 – 1927)

Pfarrer Prem ließ sich vom Hauptstaatsarchiv München zahlreiche Urkunden kommen und fertigte Auszüge daraus an, um eine Geschichte von Pfaffmüsnter zu verfassen, ein Vorhaben, das aber dann doch nicht zustande gekommen ist. - Johann B. Schlosser (1928 – 1951)

- Auch Pfarrer Schlosser erhielt 1950 die Ehrenbürgschaft der Gemeinde Münster verliehen. Am 05.10.1956 starb Johann Baptist Schlosser im Alter von 81 Jahren.

- Konrad Krapf (1951 – 1957)

- Josef Bleicher (1953 – 1976)

Unter Pfarrer Bleicher fand eine umfangreiche Innen- und Außenrenovierung der Pfarrkirche St. Tiburtius statt, wobei der Turm ein neues Schieferdach erhielt. Außerdem wurden das Geläute der Kirchenglocken elektrifiziert und eine Zentralheizung eingebaut. Am 20.06.1977 starb der Priester mit 67 Jahren.

Pfarrprovisoren seit 1977

- Georg Hartl (1977 – 1979)

- Alfons Ströll (1979 – 1981)

- Heribert Englhard (Pfarrprovisor 1981; 1982 – 1986 Vicarius Substitutus)

- Heinrich Sußbauer (1982 – 2013), zugleich Pfarrer von Kirchroth

Pfarrer Heinrich Sußbauer war am 13. August 1944 in Regensburg geboren und seit 1982 auch zugleich Pfarrer von Kirchroth. 2014 erhielt er die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Kirchroth. Am 13. Juni 2013 verstarb der sehr beliebte Pfarrer.

- Berthold Helgert (2013 – 2017), zugleich Pfarrer von Kirchroth

Pfarrer Berthold Helgert war von 2002 bis 2013 Stadtpfarrer von Viechtach und wechselte im September 2013 in die Pfarreiengemeinschaft Kirchroth - Münster - Kößnach. - Pater Emilian Senguo (2017-2022), zugleich Pfarrer von Kirchroth

76. Robert Gigler (seit 2022), zugleich Pfarrer von Kirchroth

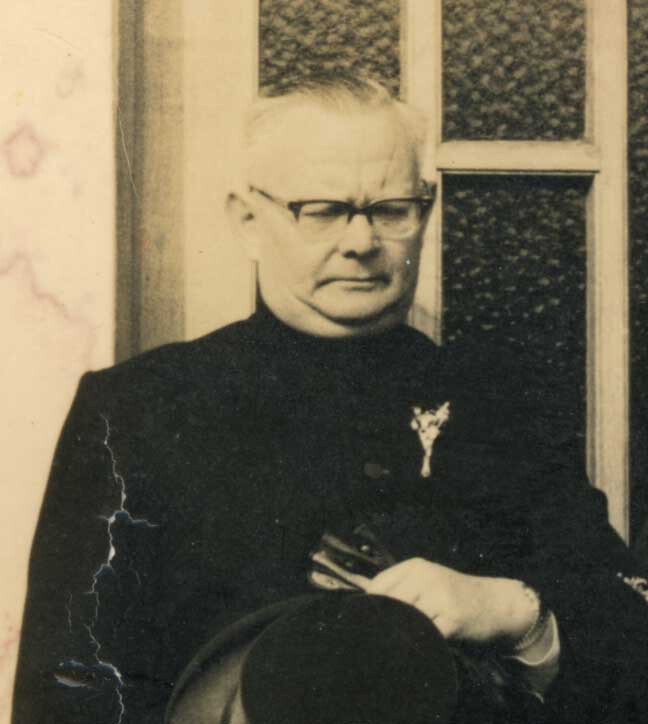

Inschrifttafel der neuen Pfarrergräber

Die neuen Inschrifttafeln der Pfarrergräber an der Ostseite der St. Martinskirche in Münster.

Quellen:

Agsteiner Hans, Steinach - Eine Heimatgeschichte und Chronik der Gemeinde Steinach mit den Gemeindeteilen Münster, Agendorf und Wolferszell

Agsteiner Hans, Der historische Pfarrhof Pfaffmünster, erschienen im Jahresbericht des Hist. Vereins f. Straubing und Umgebung 118, 2016, S. 155 - 294

Käser Peter, Pfarrer Christoph Lenger - in Gerzen geboren, Stiftsdekan und erster Pfarrer von Pfaffmünster bei Straubing

Pfarrei Steinach

von Claudia Heigl

Die Pfarrei Steinach wurde vom Domkapitel Augsburg gestiftet. Das eigentliche Gründungsjahr lässt sich leider nicht mehr ermitteln, da bei dem Brand im Archiv des Domkapitels Augsburg im Jahre 1568 alle Unterlagen vernichtet wurden. Von allen Urpfarreien im Bistum Regensburg waren in der Zeit zwischen 739 - 1000 wohl die meisten bereits errichtet.

Pfarrkirche St. Michael mit dem Pfarrhaus

aufgenommen 2018

Bild: Claudia Heigl

Die erste Kirche von Steinach dürfte von St. Peter in Straubing aus versehen worden sein und mit dem Bau eines Priesterhauses dann auch einen eigenen Pfarrer erhalten haben.

Lt. Joseph Schlicht wird 1121 ein Franz Erber in der "Geschichte der Stadt Cham" von Joseph Lukas, als erster Pfarrer von Steinach genannt. Ein Pfarrer ohne Namen und die Pfarrkirche wird im Urbar des Herzog Heinrichs I. von Landshut von 1280 erwähnt: „dass er von seiner Kirche St. Michael das jährliche Stiftgeld von 60 Regensburger Pfenninge an das Domkapitel Augsburg erlegt, zur Anerkennung der Grundherrschaft und des Präsentationsrechts“.

Im Regensburger Pfarrverzeichnis von 1326 wird Stainach als Seelsorgestelle aufgeführt.

Die heutigen Grenzen der Pfarrei

Zur Pfarrei Steinach gehören folgende Ortschaften:

- Steinach D

- Agendorf D

- Aichmühl E

- Aign W

- Bärnzell W

- Bruckmühle E

- Dunk E

- Gschwendt D

- Hoerabach W

- Kapflberg E

- Kindlasberg E

- Moos W

- Oberniedersteinach W

- Pellham W

- Pürstenberg E

- Rotham W

- Sackhof E

- Thanhof E

- Unterniedersteinach W

- Wolferszell D

- Wolfsberg D

Umpfarrungen aus der Pfarrei Steinach

1838 wurden Trudendorf, Muckenwinklung und die Höfe in Vorderschida, Mitterschida und Hinterschida (Weiherhof) zur Pfarrei Oberalteich umgepfarrt.

Unterhartberg und Oberhartberg kamen in die Pfarrei Mitterfels.

1923 wurden Au und Wiesenzell in die Pfarrei Ascha umgepfarrt.

1925 wurde ein Haus (Nr. 23) in Hörmannsberg in die Pfarrei Mitterfels umgepfarrt.

Umpfarrungen in die Pfarrei Steinach

1849 kamen Oberniedersteinach und Unterniedersteinach, Sackhof und Thanhof von der Pfarrei Kirchroth nach Steinach.

1854 kam Bärnzell aus der Pfarrei Parkstetten nach Steinach.

1862 kamen Pürstenberg und Aichmühl aus der Pfarrei Pfaffmünster nach Steinach.

1909 wurde das Neue Schloss Steinach der Pfarrei Steinach zugewiesen. (Singberg und Helmberg, die ehemaligen Einöden, an dessen Stelle das Schloss gebaut wurde gehörten zur Pfarrei Pfaffmünster).

Die Einnahmen der Pfarrei

Die Dotierung des augsburgischen Pfarrers zu Steinach bestand aus der Pfarrwiden mit 114 Tagwerk Grund und dem 1/3 Zehent von den Bauern.

Der Zehent war noch auf die Schenkung von 1029 durch den Augsburger Bischof Bruno an das Domkapitel Augsburg zurückzuführen. Bei der Schenkung behielt sich der Herzog von Bayern 1/3 des Zehent als Vorrecht für die Ausübung der weltichen Macht, 2/3 erhielt das Domkapitel Augsburg. Bei der Stiftung der Pfarrei gab das Domkapitel 1/3 des Zehent an den Pfarrer weiter, behielt sich aber 1/3 zurück.

1540 kaufte der Ritter Christoph Warter von der Wart die Zehentrechte dem Domkapitel Augsburg und dem Herzog von Bayern ab. Später stifteten die Warter das Benefizium zu Steinach, die ebenfalls einen Zehent bekamen.

So mussten letztendlich in Steinach die Bauern an drei Zehentherren ihre Abgaben leisten - dem Schlossherrn, dem Pfarrherrn und dem Benefiziaten. Joseph Schlicht beschrieb den Ablauf folgendermassen:

"Am Zehenttag fuhren die drei Zehentherren von Steinach, jeder mit seinem Leiterwagen von Ortschaft zu Ortschaft und von Haus zu Haus. Jeder Bauer warf nun aus dem sogenannten Zehentloch die erste Garbe für den Pfarrer, die zweite für den Schlossherrn und die dritte für den Benefiziaten, so lange bis sein Zehent abgegeben war.

Die Zehentfahrer waren freiwillige Bauern, die Gespann und Wagen stellten und dafür das "Zehentmahl" erhielten, ein Festessen mit fünf Gängen: Suppe mit großen Fettaugen und Semmelknödeln, Voressen Rindfleisch mit Gemüse, ein schönes Stück Schweinsbraten und Bier, soviel einer trinken mag". Dieses Zehentmahl hat sich keiner der Zehentfahrer jemals durch Geld ablösen lassen. Den Schluß der dreitätigen Umfahrt bildete der "Zehenttanz" beim Hofwirt in Steinach. Er wurde von den drei Zehentherren eröffnet, hernach aber weidlich ausgetobt vom Zehentgesinde und ganz Steinach."

Das Besetzungsrecht für die Priester in Steinach

Das Präsentationsrecht übte das Augsburger Domkapitel aus, ab 1535 der Herzog von Bayern.

Von 1583 - 1626 erhielt der neue Schlossbesitzer Hofratspräsident Dr. Wiguläus Freiherr von Hundt als Privileg das Besetzungsrecht für die Priesterstelle. Danach präsentierte wieder der bayerische Landesherr, seit 1806 der König von Bayern. 1965 wurde das staatliche Besetzungsrecht letztmals ausgeübt.

Auszügen aus den Chroniken über die Pfarrei

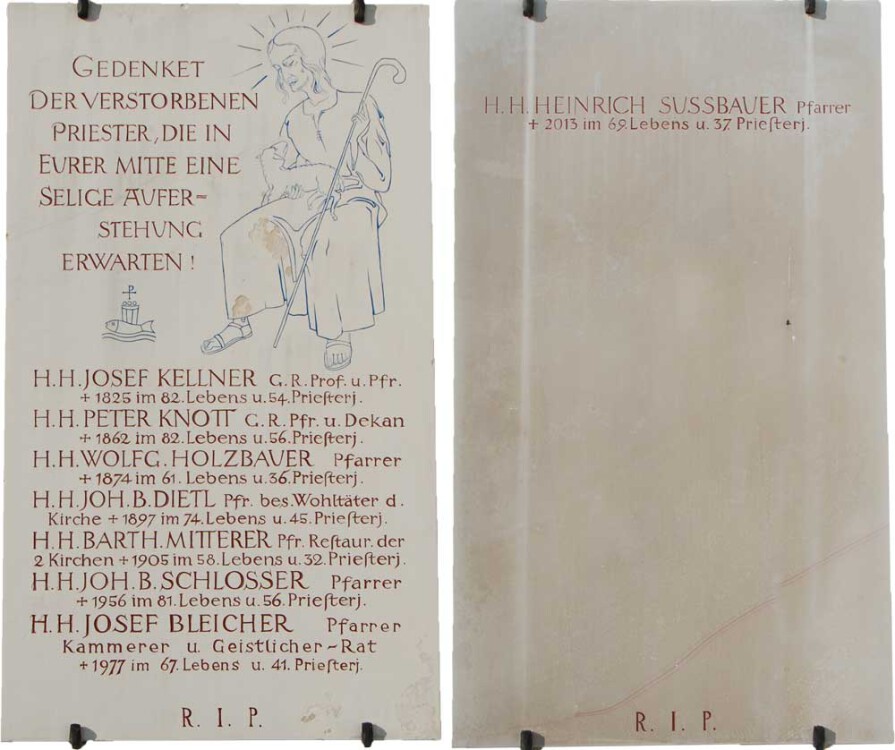

Steinach. Ein niederbayerisches Geschichtsbild von Josef Schlicht, 1881-1883 (pdf)

Die Geschichte der Pfarrei Steinach von Josef Schlicht, 1908 (pdf)

Quellen:

Agsteiner Hans, Eine Heimatgeschichte und Chronik der Gemeinde Steinach mit den Ortsteilen Münster, Agendorf und Wolferszell, 1996

Schlicht Josef, Steinach. Ein niederbayerisches Geschichtsbild, 1881-1883

Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908

Matrikel des Bistums Regensburg, 1997

Pfarrkirche Sankt Michael

Romanik, Gotik, Barock, Moderne –

Generationen haben ihr Antlitz verändert

von Claudia Heigl

Im Jahr 1105 wird Steinach das erste Mal urkundlich erwähnt. Nach Josef Schlicht wurde die Pfarrei Steinach vom Augsburger Domkapitel – dem Grundherrn der meisten Steinacher Höfe – errichtet, wobei das Gründungsjahr nicht mehr ermittelt werden kann. Schlicht nennt als ersten bekannten Pfarrer einen Franz Erber, der bereits 1121 bezeugt ist. Von einer Kirche in Steinach ist noch nicht die Rede.

Die Steinacher Pfarrkirche wird erstmals 1280 erwähnt. In einem Urbar Herzog Heinrichs I. von Landshut heißt es von einem namentlich nicht genannten Pfarrer, „dass er von seiner Kirche St. Michael das jährliche Stiftgeld von 60 Regensburger Pfenninge an das Domkapitel Augsburg erlegt, zur Anerkennung der Grundherrschaft und des Präsentationsrechts“.

Das Pfarrvermögen war wie folgt dotiert: 114 Tagwerk Grund, davon 61 Tagwerk Acker, 26 Tagwerk Wiesen, 27 Tagwerk Wald. 1535 ging das Besetzungsrecht für die Pfarrei an den bayerischen Herzog über. Als Dr. Wiguläus Hundt 1585 das Schlossgut Steinach kaufte, gewährte ihm der Herzog eine besondere Fürstengnade: das Besetzungsrecht der Pfarrei ging an die Familie Hundt über. Ab 1634 sind die Steinacher Pfarrer wieder landesherrlich und ab 1918 „Regierungs-Bischöflich“.

Die Steinacher Pfarrkirche St. Michael hat im Laufe der Jahrhunderte, in besonderem Maße aber in den letzten Jahrzehnten, ihr Antlitz verändert.

aufgenommen 2018

Bild: Claudia Heigl

Baugeschichte

Bei dem massivem romanischen Untergeschoss des Kirchturms dürfte es sich wahrscheinlich einst um einen Wehrturm gehandelt haben.

Der Kirchturm vor der Renovierung 2019

Bild: Claudia Heigl

Der Chor und das Langhaus sind spätgotisch. Der Dachstuhl stammt nach dendrochronologischer Untersuchung aus dem Jahr 1702.

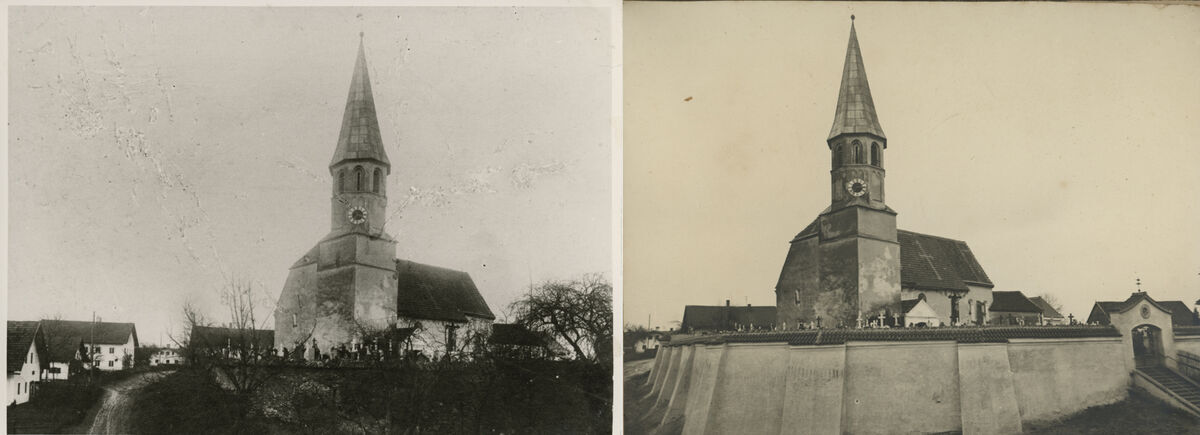

Kirche um 1910

1570 Weihung des Altars durch den Regensburger Bischof David Kölderer von Burgstall

1612 Altar und Kanzel erneuert

1693 Altar erneuert

um 1740 Inneneinrichtung erneuert und Erstellung der Deckengemälde vermutlich durch den Straubinger Maler Josef Anton März.

Die Deckengemälde wurden bei der Renovierung 1972 mit einer Holzdecke überdeckt.

Die Aufnahmen entstanden im Jahr 2019, als die Holzdecke erneuert wurde und die Gemälde kurz frei zugänglich waren.

Bilder: Albert Lindmeier

1795 Hochaltar errichtet

Der alte Hochaltar in der Steinacher Pfarrkirche aus dem Jahr 1795/1798

1797 Friedhofsmauer errichtet und Kirchturm verputzt

1798 Spalier am Hochaltar hinzugefügt und mit den Figuren gefasst

1813 Reparatur des Turmes und der Kirchenstühle

1816 Kirchendach erneuert

1817 Friedhofsmauer erneuert

1832 Renovierung des Kirchturms

1851 Errichtung eines Eingangsportales an der Pfarrkirche

1874/75 Renovierung der Pfarrkirche innen

1892 Renovierung des Kirchturms

Die Kirche um 1910

1926 stürzte die Kirchenmauer nach tagelangen Regenfällen ein und wurde 1927 wieder aufgebaut

1902 Erste Pläne zu einem Neubau der Kirche

1929-1931 Renovierung der Pfarrkirche innen

1932 Renovierung der Pfarrkirche außen

1938 Konkrete Pläne zum Abbruch der Kirche und Neubau unter Erhalt des Turmes durch Pfarrer Josef Aschenbrenner

1955/56 Umbau und Erweiterung der Kirche nach Osten durch Pfarrer Ludwig Gnogler und Einweihung der Kirche am 13. Mai 1956 durch Erzbischof Dr. Michael Buchberger.

Bei dem Hochaltar wurde 1956 bereits das Spalier entfernt.

Das Altarkreuz stammt aus der Klosterkirche Oberalteich und wurde auf Wunsch von Bischof Buchberger in der Steinacher Pfarrkirche angebracht.

Auf dem Bild Pfarrer Johann Gnogler bei seinem 50jährigem Priesterjubläum am 03.03.1965

Die Kirche 1956 nach der Erweiterung

1972/73 Außenrenovierung und Umgestaltung des Innenraums nach Vorgaben des II. Vatikanischen Konzils. Altarweihe am 30.09.1973 durch Weihbischof Karl Flügel.

1973 Neuer Kreuzweg im alten Kirchenschiff

Die Pfarrkirche innen

linkes kurz vor dem Umbau 2019; rechts um 2000

1980 Neuer Fassadenanstrich

nach 1980 Einlagerung der Seitenaltäre und der Kanzel im Diözesanmuseum, Aufstellung der verbliebenen Figuren in der Kirche

1984 Innenrenovierung der Kirche

1990 neuer Taufstein

1996 Innenanstrich, teilweiser Überholungsanstrich in Eigenleistung

2000 Außenrenovierung und Erweiterung der Sakristei

2019 komplette Umgestaltung des Innenraumes. Kircheröffnung am 3. November 2019 durch Bischof Dr. Rudolf Voderholzer

Die Pfarrkirche Steinach nach der Umgestaltung im Jahr 2019

Bilder: Albert Lindmeier

Die Glocken der Pfarrkirche

1665 erhält die Kirche zwei Glocken - die Michaelsglocke und die Georgsglocke. Gegossen von Johann Schelchhorn von Regensburg.

Die Michaelsglocke (550 kg, Ton: a) wurde von Christoph Wagner, Handelsmann in Gschwendt, gestiftet.

Die Georgsglocke (210 kg, Ton: d') wurde von dem Pfarrer Georg Weismeier gestiftet.

Die Michaelsglocke, auch Festtagsglocke genannt

rechts das Wappen von Christoph Wagner mit der Inschrift (hier handelte es sich wahrscheinlich um seine drei Ehefrauen):

Christoph Wagner, Handelsmann zu

Gschwendt; Margaretha Omaismairin,

Barbara Landstorferin,

Ursula Stubenhoferin

Bilder: Albert Lindmeier

1680 erhält die Kirche eine dritte Glocke - die Marienglocke (325 kg, Ton: b). Gegossen von Johann Cordian Schelchshorn.

1759 kommt das Zügenglöcklein hinzu. Gegossen von Johann Florito aus Straubing. Gestiftet von Pfarrer Matthäus Steiner zu Steinach.

1950 wurde von der Kirchenverwaltung nochmals eine Glocke angeschafft - die St. Wolfgangsglocke. (300 kg, Ton: h)

Die Michaelsglocke, die Marienglocke und das Zügengöcklein mussten während des 2. Weltkrieges, im Jahr 1942, an die Heeresleitung zum Einschmelzen abgeliefert werden. Nach dem Krieg kaufte die Kirchenverwaltung Glockenmaterial ein, um vier neue Glocken gießen zu lassen. Da kamen aus dem Hamburger Hafen die drei abgelieferten Glocken zurück. Nach Überprüfung der Tonreinheit wurden sie auf dem Turm wieder angebracht. Die Kirchenverwaltung beschloss daraufhin, noch eine neue Glocke gießen zu lassen. Das nicht benötigte Glockenmaterial wurde wieder verkauft. Die neue Glocke wurde am 25. Mai 1950, nach erhaltener Weihe, aufgezogen.

Glockenläuten der Pfarrkirche St. Michael: Plenum

Quelle: Youtube, Bistumsglocke

aufgenommen Samstag, den 09. Juli 2011 um 15 Uhr zum Sonntageinläuten

Bilder: Archiv für Heimatgeschichte

Filialkirche St. Stephanus auf dem Kapflberg

Claudia Heigl

Über dem Hügel von Wolferszell steht weit sichtbar die Steinacher Filialkirche St. Stephanus. Als Kapflberg (Kapfelberg, Kaplberg) wird nicht allein die Einöde bezeichnet, sondern der gesamte, in Richtung Kinsach sich erstreckende Hügelausläufer.

Bereits um 1190 erscheint Chapelberg in einem Verzeichnis des Klosters Oberalteich.[i]

Die Frühgeschichte der Nebenkirche auf Kapflberg, die ursprünglich der hl. Ursula geweiht war, konnte bis heute nicht geklärt werden, weder in baulicher Hinsicht noch bezüglich der Entstehung der Kirchenstiftung (Fundation).

Die Diözesan-Matrikel von 1590 nennt für Kapflberg als Hauptaltar den zu Ehren der Hl. Ursula, den anderen zur Ehren der Hl. Anna und den dritten auf der rechten Seite zu Ehren des Hl. Stephanus.

In der Diözesanvisitation von 1665 für der Erzdekan Gedeon Forster von Pondorf bei der "Capella S. Ursulae übern Käpfelberg" folgende drei Altäre auf: Der erste zu Ehren der Hl. Ursula, der zweite zu Ehren des Hl. Stephanus und der dritte zu Ehren des Hl. Vitus.

Aufgang zur Kirche

In einem Schreiben vom 7.5.1986 an das Kath. Pfarramt Steinach äußerte sich Kreisarchäologe Karl Böhm auf entsprechende Anfrage:

„Sicher ist, dass der gesamte obere Teil des Berges künstlich versteilte Hänge aufweist. 30 Meter über dem Kinsachtal beherrscht er, damals wahrscheinlich weitgehend waldfrei, wie eine nach Westen vorgeschobene Bastion den Zugang zum Kinsachtal. Aus machtpolitischen Erwägungen ist eine befestigte Anlage, von der aus die Straße durch das Kinsachtal überwacht werden konnte, am besten auf dem Kapfelberg zu errichten. Hier muss die aus der Donaueben bei Straubing kommende Straße, die heutige B 20, erstmals durch eine natürliche Engstelle, ehe sie dem Kinsachtal aufwärts zu einem uralten Übergang Richtung Cham folgt…

Auf dem Platz im Westen vor der Kapelle, d.h. direkt über dem Kinsachtal, lassen Scherbenfunde und Bewuchsmerkmale auf unterirdisch noch vorhandene Maurerzüge schließen. Im regenarmen Sommer 1984 ergaben die vertrocknenden Rübenpflanzen eine unnatürliche Linie, die das ganze Plateau umzog. Dies lässt auf eine knapp unter der Oberfläche liegende Mauer schließen, die die natürliche Wasserzufuhr zu den Pflanzen unterband.“[ii]

Bei der Bergung von zwei Skeletten anlässlich der Kanalisationsarbeiten – diese Skelette wurden etwa 50 cm unter der Erdoberfläche nahe an der nördlichen und westlichen Außenmauer entdeckt; ein drittes Skelett wurde in ähnlicher Lage bei der südlichen Außenmauer gefunden, wobei aber nur mehr die Schädelkalotte sichergestellt werden konnte – wurden von einem Mitarbeiter des Landesamtes für Bodendenkmalpflege aufgrund verschiedener Indizien die vorsichtige Vermutung ausgesprochen, dass hier eine Wehrburg gestanden haben könnte, von der die Burgkapelle als einziger Baukörper überlebt habe. Die erwähnten Funde – auch Tonscherben waren dabei – müssen erst noch ausgewertet werden. Fest steht jedenfalls, dass im Umfeld der Kirche immer wieder Tonscherben gefunden wurden und dass sich Mauerreste im Boden verdeckt befinden.[iii]

Ein gemauerter unterirdischer Gang verläuft von der Kirche weg, unter dem gesamten Plateau, in südwestlicher Richtung. Hier könnte es sich um den Fluchttunnel einer Burg oder befestigten Anlage gehandelt habe. Der Eingang des Tunnels befindet sich in der Kirche und ist durch den Bodenbelag verdeckt worden.

Bei der Renovierung in den 1980er Jahren wurden noch mehrere Skelette um der Kirche herum gefunden, die in Särgen beerdigt worden waren. Es wurde vermutet, dass Kapflberg auch als Pestfriedhof genutzt wurde.

aufgenommen 2017

Bild: Claudia Heigl

Lt. Josef Schlicht wird in der zweitältesten Kirchenrechnung von 1554 das „Gotshauß auf dem Käpflberg“ erwähnt. Die Kapflberger Kirche hat eine altherkömmliche Wochenmesse (Dienstag) für das unten liegende Dorf Wolferszell.[iv]

Für diese Stiftsmesse dürfte der Hof in Aign und die Einkünfte von Wiesen und Äckern von drei weiteren Höfen (der Bruckmühl, einem Hof in Zachersdorf und dem Windmayrgütl Hs. Nr. 9 in Wolferszell) gestiftet worden sein. Wer dieser Stifter war ist noch ungeklärt.

Im Staatsarchiv Landshut liegt das alte Salbuch aus dem Jahr 1592 vom „Sanct Ursula Gotshauß aufm Khäpflperg.“[v] Das Gotteshaus bekommt von verschiedenen Besitzungen Einkünfte von jährlich insg. 6 Gulden, 5 Schillinge, 15 Pfennige.

- Hans Eittenharter am Aigen[vi] besitzt einen Hof alda Erbrechtsweis, dazu gehört ein Haus, Stadl und Backhofen, alles ziemlich erbaut, auch an die drei Wälder, Wiesen und Äcker, davon dient er dem Gotteshaus jährlich an Gilt 3 Gulden 4 Schillinge 25 Pfennige.

- Andre Rosenhamer an der Pruckmühl dient Erbrechtsweis von einem halben Tagwerk Wiesmadt bei der Pruckmühl liegend dem Gotteshaus jährlich 2 Schillinge 15 Regensburger Pfennige.

- Hans Rötl zu Zachersdorf dient dem Gotteshaus jährlich von einem Tagwerk Wiesmadt zu negst beim Khrahof liegend 4 Schilling 5 Pfennige

- Paulus Vischer zu Wolferszell dient Leibgedingsweis von einer Wismadt und zwei Äckern dem Gotteshaus jährlich an Gütl 2 Gulden 1 Schillingpfennig.

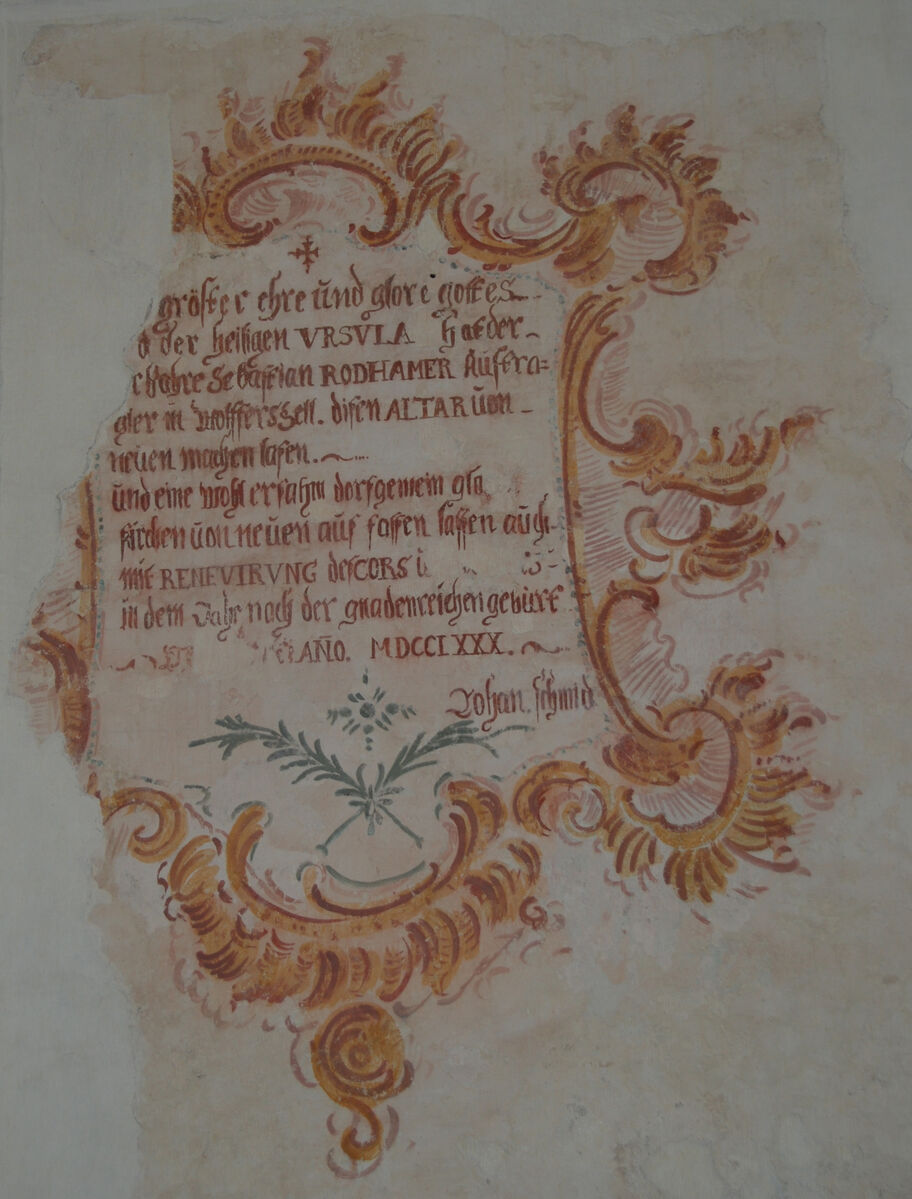

Der Wolferszeller Bauer Sebastian Rothamer und seine Ehefrau Ursula (Hs.Nr. 15) haben 1780 einen neuen Altar gestiftet.

Bild: Claudia Heigl

Im Laufe der Jahrhunderte erfuhr die Kirche immer wieder Veränderungen:

Im Jahre 1780 wurde der Altar erneuert, wie uns die Stiftertafel verrät.

1848 wurde durch Pfarrer Pentner, die Kirche zum Teil grundlegend verändert.

Kern der Renovierung war die Aufstockung des gesamten Gebäudes um ca. 80 cm, damit der neu erworbene Altar aus der Pfarrei St. Jakob in Straubing hineinpasste. Das hatte mit Sicherheit zur Folge, einen neuen Dachstuhl und einen neuen Glockenturm für die schon vorhandenen 2 Glocken mit Schindeldachung und den Ausbau der jetzigen 6 Fenster. Hinzu kam eine neue Inneneinrichtung (Bestuhlung, Kanzel und die neue Empore mit Treppenaufgang, welche letztere aber erst 1869 zur Ausführung kam). Die bisherige, niedrige, spitzbogige Eingangstüre am westlichen Ende der Südmauer wurde, ebenso wie ein Fenster in deren Nähe, zugemauert und ein neuer Zugang mit Westgiebel mit spitzbogiger Granitumrandung und neugotischer Holztüre geschaffen; dazu auch das Vorhaus. In den Kunstdenkmälern von Bayern heißt es: „Bau des 15. Jahrhunderts, durch Restaurierung und Erweiterung von 1845 fast ganz seines alten Charakters beraubt“.[vii]

aufgenommen 2017

Bild: Claudia Heigl

1909 zersprang die alte Glocke und es wurde von der Gießerei Gugg in Straubing eine neue Glocke (Ton c, 54 kg) gegossen. Die zweite Glocke (Ton as, 75 kg) ist aus dem Jahr 1757 von dem Glockengießer Florito.

Die letzte große Renovierung fand 1986 durch Pfarrer Dotzler statt. Bei der Innenrestaurierung wurden u.a. Fresken aus dem Jahre 1502 freigelegt.

aufgenommen 2017

Bild: Claudia Heigl

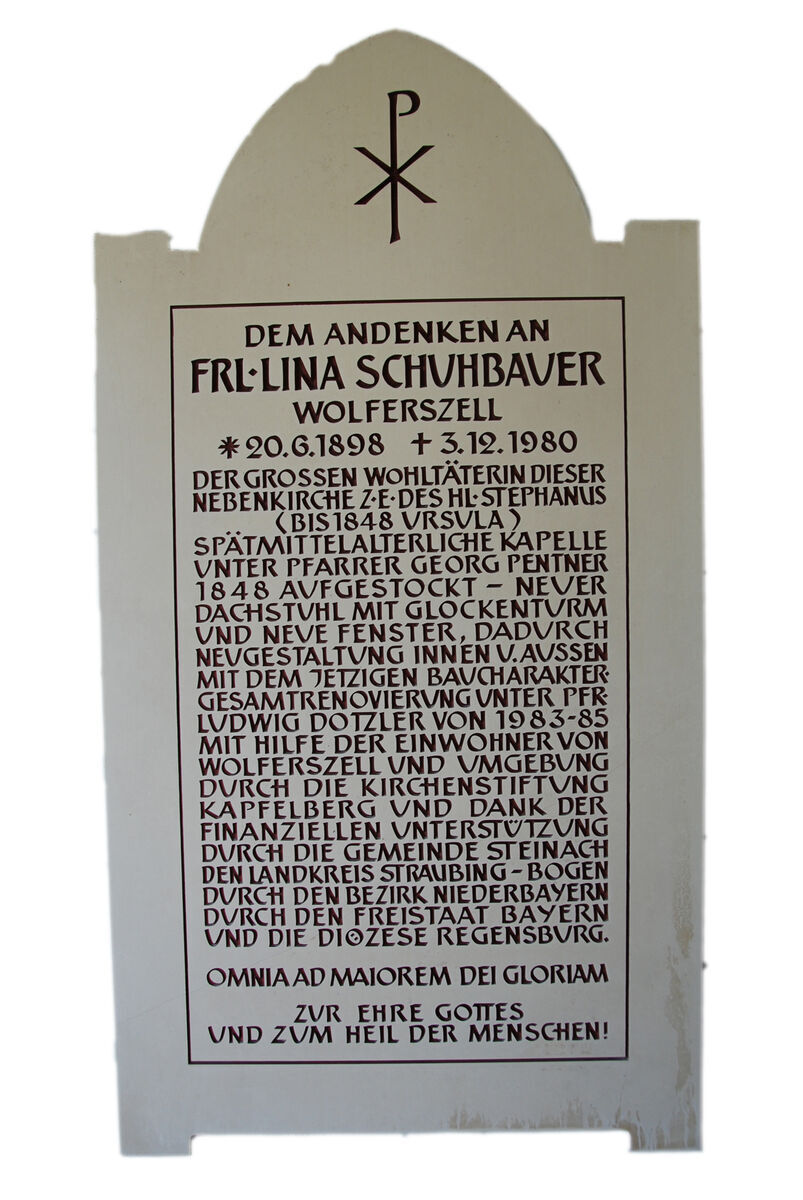

Die Kirche am Kapflberg lag vor allem von den Wolferszellern sehr am Herzen und wurde von diesen diese immer wieder großzügig unterstützt.

Drei sind hier besonders nochmals hervorgehoben:

- als der Wirt Christoph Bergmaier 1759 starb, schrieb der Pfarrer ins Sterbebuch „ein ausgezeichneter Guttäter des Pfarrgotteshauses zu Steinach, der Corporis Christi Bruderschaft dahier und der Kirche auf dem Kapfelberg“

- 1780 ließ der Bauern Sebastian Rothamer lt. Stiftertafel, den Alter erneuern.

- 1980 wurde zum Andenken von Karolina Schuhbauer, einer weiteren Wohltäterin, eine Gedenktafel im Vorraum der Kirche errichtet.

Das Mesneranwesen auf dem Kapflberg

Zu dem Besitz gehörte noch das Mesnerhaus, die Wiese um die Kirche mit einem Gartenacker und die „Diestlpointwiese“, eine Wiese an der Kinsach. Seit Beginn der Steinacher Kirchenbücher 1639 sind die Mesner in Kapflberg namentlich alle bekannt. Hieraus lässt sich sehen, dass das Amt meist durch Vererbung oder Heirat weitergegeben wurde.

Das Mesnerhaus, aufgenommen um 1910, wurde 1938 abgebrochen

Als Unterhalt erhielt der Mesner auf dem Kapflberg von fast jedem Anwesen in Wolferszell, Pellham, Rotham und Agendorf, je nach Hofgröße, jährlich als Abgabe eine Weizen- und/oder Kornläutgarbe.[viii]

Als man sich 1818 mit dem Gedanken trägt, die Filialkirche abzureißen, da diese in einem erbärmlichen Zustand sei, bat der damalige Mesner Mathias Kiefel das Mesner-Wohnhaus und den dazugehörigen Grund um 372 Gulden für sich bzw. seinen Sohn Jakob kaufen zu dürfen, wobei er den Mesnerdienst wie bisher weiter verrichten wolle. Hierzu kam es jedoch nicht und Mathias Kiefel gab am 21. September 1828 den Mesnerdienst an die Gemeinde Agendorf zurück und zog mit seinem Sohn nach Straubing.

Schließlich verkaufte 1845 Pfarrer Pentner das Mesneranwesen um 1.030 Gulden an den Wolferszeller Wirt Josef Schreiber um die geplanten und dringend notwendigen Umbaumaßnahmen durchführen zu können, da ansonsten die Kirchenstiftung Kapflberg das Geld hätte nicht aufbringen können. Der neue Eigentümer musste hierfür die Kirchenverrichtungen als Mesner unentgeltich übernehmen.

Seitdem ist das Mesneranwesen in Privatbesitz. 1848 verkaufte der Wirt das Anwesen für die gleiche Summe an einen Stephan Zwinger, der es jedoch bereits ein Jahr später an Michael Geiger weiterveräussert. Nach dessen Tod übergibt die Witwe Katharina Geiger 1881 das Anwesen an Josef und Katharina Schwanzer.

Ihr Sohn Joseph Schwanzer übernimmt 1902 mit seiner Ehefrau Anna das Gütl. Nach dem Tod der Ehefrau verkauft Joseph Schwanzer 1939 das Anwesen an die Familie Koller und zieht zu seinem Sohn Ludwig nach Steinach.

Kapflberg um 1956

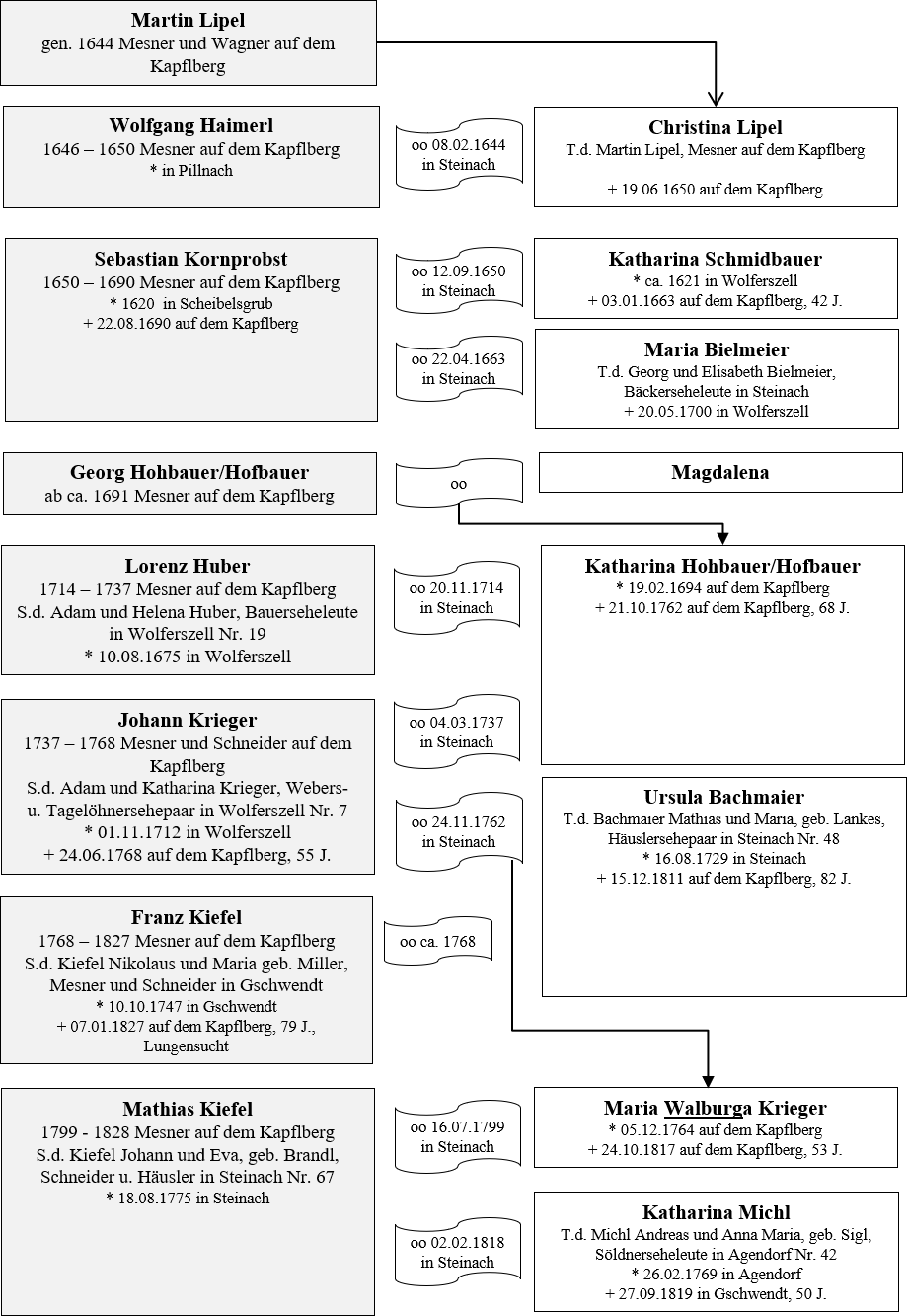

Die Mesner auf dem Kapflberg

1644: Martin Lipel

1646-1650: Wolfgang Haimerl von Pillnach und Christina geb. Lipel

1650-1690: Sebastian Kornprobst von Scheibelsgrub u. Katharina geb. Schmidbauer /2.oo Maria geb. Bielmeier

1691: Georg Hohbauer/Hofbauer u. Magdalena

1714-1737: Lorenz Huber von Wolferszell u. Katharina geb. Hofbauer(Hohbauer)

1737-1768: Johann Krieger von Wolferszell u. Witwe Katharina Huber / 2.oo Ursula geb. Bachmaier

1768-1827: Franz Kiefel von Gschwendt u. Witwe Ursula Krieger

1799-1828: Mathias Kiefel von Steinach u. Walburga geb. Krieger /2.oo Katharina geb. Michl

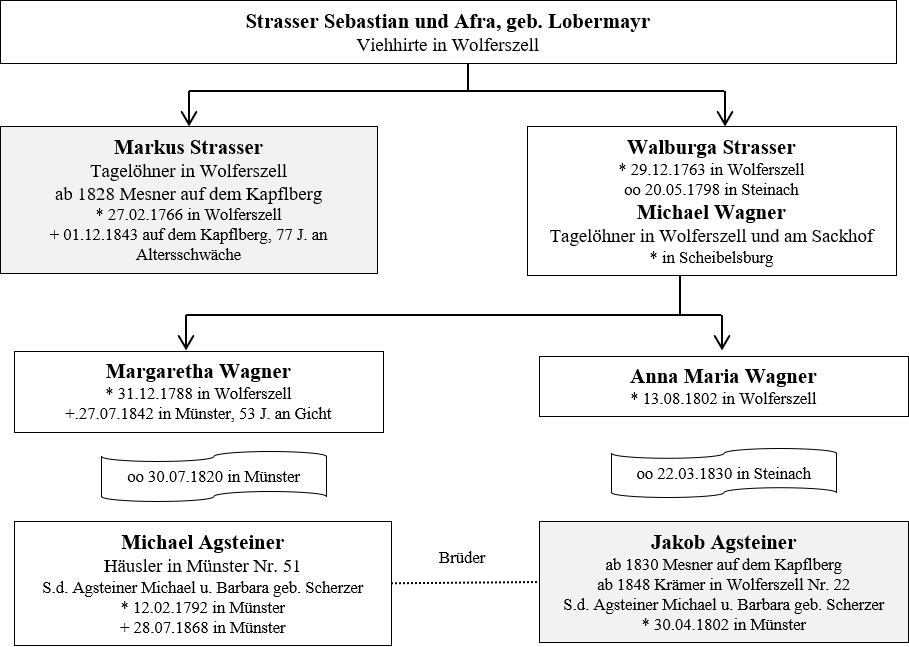

ab 1828: Markus Strasser von Wolferszell

1830-1848: Jakob Agsteiner von Münster u. Anna Maria geb. Wagner (Nichte d. Vorgängers)

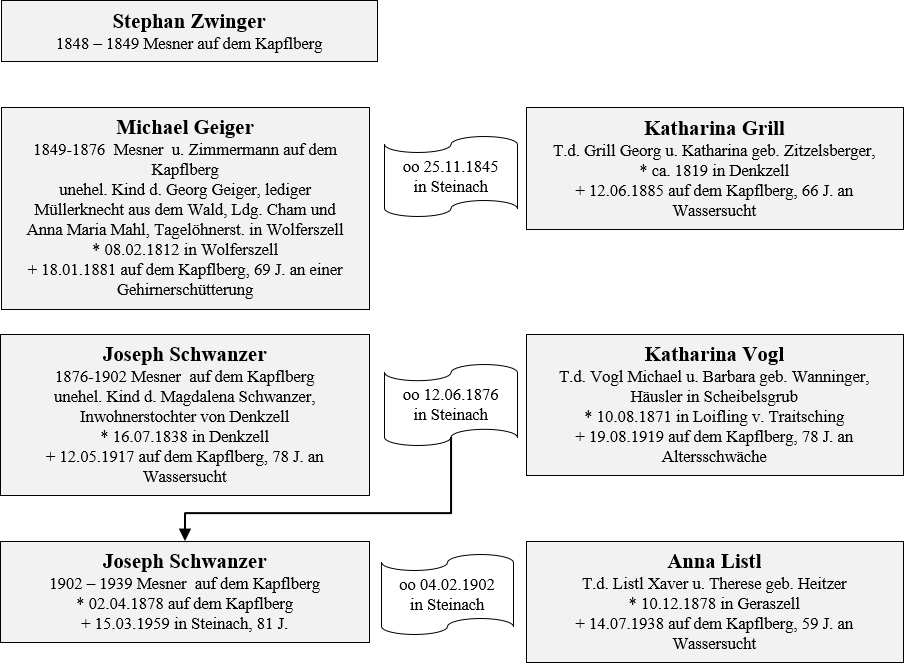

1848-1849: Stephan Zwinger

1849-1876: Michael Geiger von Wolferszell u. Katharina geb. Grill

1876-1902: Joseph Schwanzer von Denkzell u. Katharina geb. Vogl

1902-1939: Joseph Schwanzer u. Anna geb. Listl

ab 1939 Familie Koller

Mesner und Eigentümer

Quellen:

[i] Dotzler L., Festschrift 700 Jahre Pfarrgemeinde Steinach, herausgegeben durch die Pfarrgemeinde Steinach 1985, S.53

[ii] Dotzler L., Kapfelberg und seine Nebenkirche St. Stephan, Mitterfelser Magazin, Nr. 7/2001, S.82

[iii] s. Anm. 1, S.55

[iv] Schlicht J., Steinach. Ein niederbayerisches Geschichtsbild veröffentlicht im Straubinger Tagblatt Nr. 5 am 27.1.1883

[v] StA Landshut, Rentkastenamt Straubing B 124

[vi] gemeint ist hier Johann Eisenharter, Bauer in Aign b. Mitterfels

[vii] Die Kunstdenkmäler von Bayern, Bezirksamt Straubing, Bd.XII, München 1925 (1982)

[viii] Vermessungsamt Straubing, Liquidationsprotokoll der Steuergemeinde Agendorf vom 20.10.1838. Die Läutgarben war die Entlohnung des Mesners in Naturalien für das Glockenläuten.

[ix] Schlicht J., Steinach. Ein niederbayerisches Geschichtsbild erschienen im Straubinger Tagblatt Nr. 50 am 11.12.1882

[x] Dotzler L., Kapfelberg und seine Nebenkirche St. Stephan, Mitterfelser Magazin, Nr. 7/2001, S.82

Bilder: Archiv für Heimatgeschichte

Die Kirche St. Christophorus in Gschwendt

von Cornelia Landstorfer

Der Bau dieser Kirche im Jahr 1675 ist dem hinterlassenen Erbe des wohlhabenden Christoph Wagner zu verdanken. Er lebte von 1602 bis 1672.

Als Salz- und Hopfenhändler konnte dieser durch seine Geschäftsreisen nach Böhmen ein sehr großes Vermögen anhäufen. Schwer krank verfasste er im April 1672 sein Testament.

Der Wohltäter setzte Pfarrer Georg Adam Weismeier aus Steinach und den freiherrlichen weichsischen Richter und Bestandsinhaber Johann Weixlbämer von Falkenfels als Verwalter seines Erbes ein und instruierte diese, nach seinem Tod sein Vermögen an Arme und Bedürftige seiner „Seele zu Hilf und Trost“ zu spenden.

Wagner war zweimal (vermutlich war er sogar dreimal) verheiratet. Seine erste Frau Barbara war bereits im Jahre 1664 verstorben. Die Ehe war kinderlos geblieben. Seine zweite Ehefrau, die Wittwe Ursula Rosenhamer aus Ascha, hatte drei Kinder aus erster Ehe.

Nachdem Pfarrer Weismeier und Johann Weixlbämer nach Wagners Tod bereits einige tausend Gulden an Klöster und Spitäler gespendet hatten, beschlossen sie, mit dem noch verbliebenen Vermögen in Gschwendt eine Kirche oder Kapelle erbauen zu lassen.

Die Kirche von Gschwendt ist ein architekturgeschichtlich interessanter, kreuzförmiger Gewölbebau, der nach Süden gerichtet ist, was eine Seltenheit darstellt. Die Grundrissform des Chores ist ein Halbkreis. An die fast quadratische Vierung schliessen sich halbkreisförmige Querarme und ein kurzes, durch eine hölzerne Empore unterteiltes Schiff, an. In der Luftaufnahme ist die „Kleeblattform“ des Grundrisses gut erkennbar.

Luftaufnahme aus dem Jahr 2017

Bild: Claudia Heigl

Der Eingang der Kirche befindet sich auf der Ostseite des Schiffes.

Südlich vom Chor steht der Turm mit Zwiebelkuppel, in der Nordostecke der Sakristei führt eine Wendeltreppe zu den Obergeschossen.

Im Turm befinden sich drei Glocken, von denen zwei 1942 während des zweiten Weltkrieges zum Einschmelzen abgeholt worden waren. Zum Glück kamen sie Ende des Krieges wieder nach Gschwendt zurück und wurden von Gottfried Bachmeier und Hans Steger an ihrem alten Platz aufgehängt.

Der Hochalter stammt aus der Zeit um 1675. Das Altarblatt zeigt Christus am Kreuz, von Magdalena betrauert. St. Christoph und St. Barbara sind als Seitenfiguren dargestellt, im Oberbild ist der hl. Georg zu sehen.

Die beiden Seitenaltäre sind, laut einer Inventarliste von 1919, „ca. 1875 aus der Johannkirche Mitterfels hierhergebracht“ worden.

Die Kirche, die dem Hl. Christophorus geweiht ist, war sicher Anlaufpunkt für die zahlreichen Handelsreisenden von und nach Böhmen, gilt doch Christophorus als Schutzpatron der Reisenden. Aus diesem Grund findet in Gschwendt die Fahrzeugsegnung statt.

Segnung der "Schnellfahrzeuge" in Gschwendt durch Pfarrer Aschenbrenner 1943

Bilder: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Dorfkapelle Agendorf

"Zu Ehren der Gottesmutter Maria"

von Reinhold Pielmeier

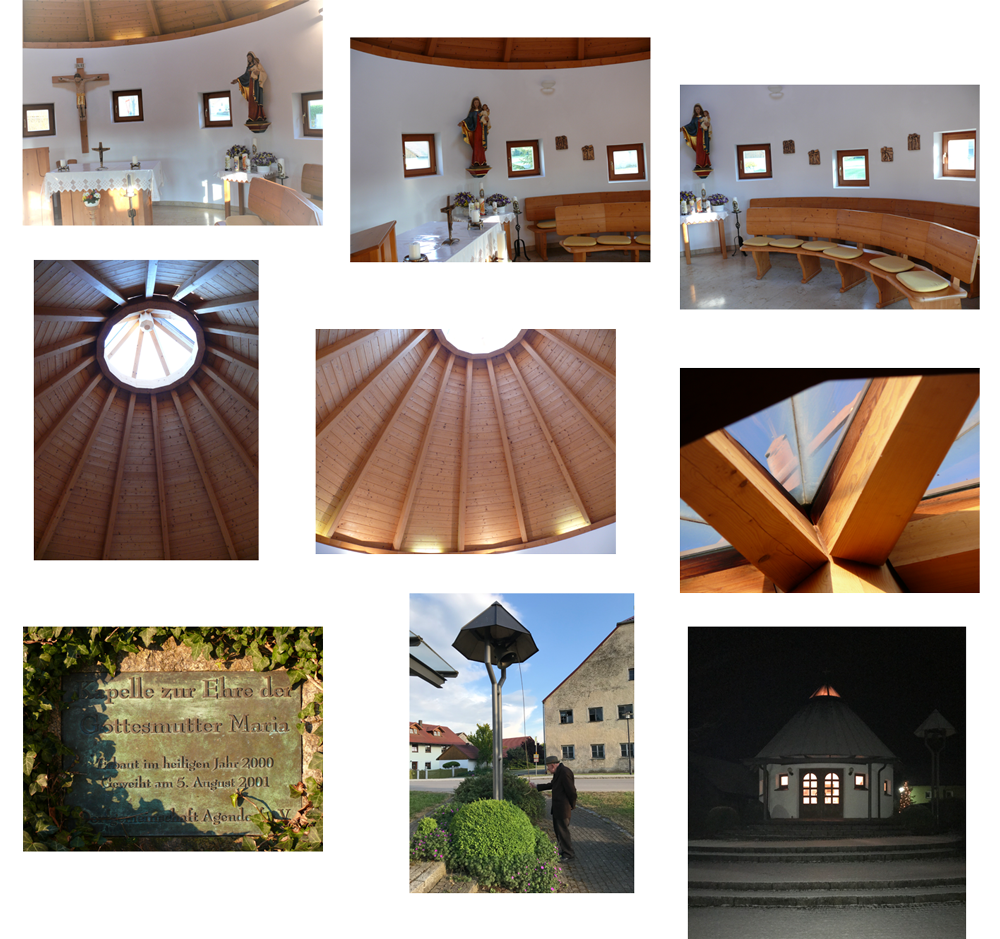

Der jüngste und in seiner Form einzigartige Sakralbau in der Pfarrgemeinde Steinach, ist die Kapelle „Zu Ehren der Gottesmutter Maria“ in Agendorf. Erbaut wurde die Kapelle von der Dorfgemeinschaft Agendorf e.V. in den Jahren 2000-2001 im Zuge der Dorferneuerung

Im Frühjahr 2000 einigte sich die Dorfgemeinschaft auf den Entwurf des Architekten, Vetter-Gindele. Sein Plan war, die Bushaltestelle weiter in Richtung Möbel Bemmerl zu versetzen, um hier die Kapelle zu errichten. Auf diesem Platz stand früher ein Backofen, der zum Wirtshaus gehörte. Dann wurde hier die öffentliche Viehwaage gebaut. Diese wurde Ende der 60ziger Jahre ins alte Feuerwehrhäusl verlegt (da ist sie heute noch), damit Platz für die Bushaltestelle direkt an der Straße war.

aufgenommen Oktober 2018

Bild: Claudia Heigl

Folgende Überlegungen führten dazu, daß für die Kapelle der Kreisgrundriß, - der für unsere Gegend eher ungewöhnlich ist – gewählt wurde:

Die Kapelle sollte ein besonderes Gebäude sein, das nicht einer verkleinerten Kirche ähnelt, aber trotzdem als Kapelle erkannt wird. Sie sollte ihrer Funktion als Mittelpunkt gerecht werden, keiner den verschiedenen Zuwegungen und Blickachsen den „Rücken“ zuwenden. Auswirkung hat der Kreisgrundriß auch auf das Nutzungskonzept, z.B. auf die Anordnung der Sitzgelegenheiten. Dadurch ist das Beisammensein der Menschen mehr ein Gruppenerlebnis, wie am sprichwörtlich runden Tisch. Diese Interpretation der christlichen Zusammenkunft hat auch Konsequenzen für die Belichtung. Kleine quadratische Fenster, die in gleichen Abständen, aber wellenförmig in unterschiedlichen Höhen die Außenwand gliedern, ermöglichen den Blick rundherum, ins Dorf. Die Verglasung der Dachspitze garantiert eine optimale Belichtung zu allen Tageszeiten und stellt den Bezug zu Licht und Himmel her.

Innenansicht im Uhrzeigersinn beim Betreten der Kapelle

aufgenommen 2020

Der Baubeginn der Kapelle erfolgte im Juni 2000 nachdem die Dorfgemeinschaft folgendes Finanzierungskonzept vorlegen konnte: Mit Zuschüssen von der Gemeinde Steinach, von der Direktion für ländliche Entwicklung Landau und von der Bischöflichen Finanzkammer, war die Finanzierung zur Hälfte gesichert. Die andere Hälfte wurde von der Dorfgemeinschaft durch Geld- und Sachspenden sowie Eigenleistungen aufgebracht. Das Richtfest konnte im August 2000 gefeiert werden. Beim Richtfest gab Pfarrer Maier das Versprechen, für die Kapelle eine Marienfigur zu stiften, wenn es eine Kapelle zu Ehren Mariens wird.

Am 5.August 2001 wurde die Kapelle beim Dorffest eingeweiht. Den Festgottesdienst feierten Pfarrer Richard Maier, Pfarrer Winfried Lanisch und Pater Dr. Marian Veinayanand aus Rom, in Konzelebration.

Die Kapelle wurde auf den Namen: „Zu Ehren der Gottesmutter Maria“ geweiht.

von links: Pfarrer Winfried Larisch, Pfarrer Richard Maier, Pater Dr. Marian Veinayanand

In seiner Predigt legte Pfarrer Maier den Agendorfern ans Herz, daß die neue Kapelle nicht nur örtlicher, sondern auch geistiger Mittelpunkt werden und bleiben sollte.

Er verglich die Kapelle mit der Basilika „Santa Maria Maggiore“ in Rom, steht sie doch auf dem höchsten Punkt des Esquillinhügels. Genauso throne die Agendorfer Kapelle über dem Dorfplatz. Das Datum der heutigen Weihe ist ebenfalls denkwürdig; ist doch die Gottesmutter Pabst Liberius und dem Patrizier Johannes in der Nacht zum 5. August 358 erschienen mit der Eingabe; an dem Ort eine Kirche zu bauen, auf dem bei Tagesanbruch Schnee liegt.

An „Maria Namen“ am 8. September 2001 löste Pfarrer Maier sein Versprechen ein und übergab der Dorfgemeinschaft die Marienfigur.

Die „Maria mit dem segnenden Jesuskind“ hat der Holzbildhauer Wolfgang Schwarzfischer aus Bruck in der Oberpfalz, ein Cousin von Pfarrer Maier, geschaffen.

Der mächtige Faltenwurf, die gestreckte rechte Hand von Maria, die Handhaltung des Kindes erinnern an die „Madonna mit Kind“ des Bildhauers Johann Kessler, ca.1740 (Oberfranken)

Dies war der letzte Gottesdienst von Pfarrer Richard Maier in der Pfarrei Steinach. Er wurde von der Diözese nach Furth im Wald als Stadtpfarrer berufen.

Im September 2003 wurde der Beschluss gefasst, dass ein Glockenturm mit Glocke angeschafft wird. Der Vorschlag, den Glockenturm als stilisierte Stimmgabel zu fertigen, stammte vom Architekten Vetter-Gindele. Der Gedanke, dass mit einer Glocke wie mit einer Stimmgabel ein bestimmter Ton erzeugt werden kann, überzeugte die Mitglieder, deshalb wurde Glockenturm in dieser Form gebaut.

Am 14.November stellte der Steinacher Metallbauer Martin Wolf, den von ihm gefertigten Turm auf. Die Glocke wurde am 26. November 2003 von der Glockengießerei Gugg aus Straubing, in den Turm eingebaut. Die Glocke aus Bronze ist auf den Ton „a²“ gestimmt, hat einen Durchmesser von 42 cm und wiegt 40 kg. In den Guss eingearbeitet ist das „Marienzeichen“, sowie die Inschrift “Dorfgemeinschaft Agendorf 2003“

Am 6. Dezember 2003 segnete Herr Pfarrer Wolfgang Reischl im Rahmen eines Wortgottesdienstes die Glocke und den Turm. Nach der Segnung ertönte in Agendorf zum ersten Mal der Klang einer Glocke

Über einen längeren Zeitraum wurde diskutiert, ob nur ein einfaches Kreuz aus Holz, oder ein Kruzifix hinter dem Altar angebracht werden sollte. Die Anschaffung eines Kruzifixes wurde dann auf der Jahreshauptversammlung 2006 beschlossen.

Der Holzbildhauer Richard Pernsteiner aus St. Englmar wurde beauftragt, ein Kruzifix anzufertigen. Der Heiland am Kreuz ist nach romanischem Vorbild geschnitzt. Gefaßt wurde der Korpus von Christine Primbs, Ehefrau des Schnitzers. Am 6.August 2006 segnete und weihte Pfarrer Reischl das Kreuz beim Gottesdienst.

Im Februar 2010 kurz vor der Fastenzeit, erfolgte die Anschaffung eines Kreuzweges. Die 14 Stationen des Kreuzweges, jeweils 25x19 cm groß, sind aus Bronze im Halbrelief gegossen und wurden vom Bildhauer Walter Mellmann entworfen. Die Stationen sind wie die Fenster in unterschiedlichen Höhen zwischen den Fenstern montiert.

Die Kapelle hat sich inzwischen zum Mittelpunkt des Dorfes entwickelt.

Das zeigt der zahlreiche Besuch der monatlichen Gottesdienste, beim Kreuzweg, bei den Maiandachten und beim Rosenkranz, der zu verschiedenen Anlässen gebetet wird.

Impressionen in und um die Kapelle

Text und Bilder: Reinhold Pielmeier

Hohe-Kreuz-Kapelle

von Claudia Heigl

aufgenommen April 2020

(Bild: Claudia Heigl)

Auf der Südseite von Steinach leuchtet in ihrem Weiß von weitem die „Hohe-Kreuz-Kapelle“ herüber. Der idyllische Ort lädt viele Spaziergänger und Radfahrer zur Rast ein.

Der Ursprung der Kapelle liegt im Dunkeln. Eine Vermutung ist, dass es sich hier um eine Pestkapelle handelte und die Steinacher hier ihre Pesttoten begruben. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich bei der Kapelle, die lt. Befunduntersuchung vom Restaurator Andreas Richter ca. in der Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut wurde, um eine klassische Wegekapelle handelt. Ihren Namen hat sie von dem „hohen Kreuz“, dass seit jeher neben der Kapelle stand.

Ob der Bau ein Ersatzbau für eine ältere Kapelle war oder zusätzlich zu dem Kreuz errichtet wurde ist nicht bekannt. Sicher dürfte jedoch sein, dass zumindest ein Kreuz schon ewig dort stand.

aufgenommen ca. 1910

(Bild: Nachlass Ludwig Niggl)

Das Kreuz markierte an einer uralten Handelstrasse eine Weggabelung und hat als Wegweiser funktioniert. Sehr oft sind solche alten Fernhandelsstraßen von Kapellen oder Wegekreuzen mit beidseitigen hohen Bäumen begleitet, besonders an gefährlichen Abschnitten oder Wegegabelungen. So ein „Ensemble“ hatte eine wichtige Funktion als Orientierungspunkt für die Händler und Fuhrleute.

aufgenommen 1964

Typischerweise liegt die Kapelle auf der Niederterrasse, wie dies öfter in unserer Umgebung festzustellen ist. Die immer wieder nachgepflanzten Orientierungsbäume wiesen den von Süden kommenden Fuhrleuten den Weg, was besonders bei nebligen Tagen wichtig war.

Von der Kapelle aus gesehen führt die linke Wegeführung nach Norden am Schloss vorbei Richtung Sackhof und schloss bei dem ehem. Bundeswehrdepot an eine „Haupthandelsstrecke“ nach Roding/Cham an. Eine zweite ursprüngliche Trasse, die heute nicht mehr vorhanden ist, zweigte nach rechts Richtung Wolferszell und dem Spitalwald, der als Höhenweg Richtung Cham führte.

aufgenommen 1973

Der „bessere Herrgott“

In der Kapelle befand sich die Statue des „Heiland auf der Rast“. Eine christliche Darstellungsform von Jesus, die auf das Ende des 14. Jahrhunderts zurückgeht. Die Steinacher Pfarrkinder pilgerten mit besonderen Nöten, Sorgen und Anliegen gerne zum „besseren Herrgott“ – so wird der Heiland auf der Rast genannt – um Trost und Hilfe zu erleben. Denn nach ihrer Meinung hatten die Gebete in der Kapelle den besten Erfolg. Noch heute findet an Fronleichnam ein Bittgang der Pfarrgemeinde zur Kapelle statt.

Für den Heiland auf der Rast wurde in der Pfarrkirche extra die Kirchenmauer aufgebrochen

und eine Nische eingebaut, die aus Sicherheitsgründen mit einem Gitter verschlossen wurde.

Die barocke Figur stammt aus der Erbauungszeit der Kapelle. Der unbekannte Künstler gestaltete den Heiland auf der Rast in der typischen Stellung, die aus unzähligen Kreuzwegdarstellungen bekannt ist. Nachdem Christus festgenommen war und bereits verschiedene Schmähungen über sich ergehen lassen musste, gönnte man ihm eine kurze Rast. Seine Peiniger setzten ihm die Dornenkrone auf und gaben ihm als Zepter ein Schilfrohr in die Hand. Dazu hängt man ihm einen Schmähmantel um.

Ein einfacher Mann widmete ihm folgendes Gedicht, das im Straubinger Tagblatt 1977 veröffentlicht wurde:

„Hier sitzt Jesus Tag und Nacht

höchst schmachvoll auf der Rast.

Der Mensch kann dieses gar nicht fassen,

dass der Gottessohn konnte so einsam sein und verblassen.“

Selbst der Steinacher Schlossbenefiziat und Historiker Josef Schlicht erwähnt die Kapelle oft. Als es mit dem bekannten Schlossbenefiziaten zu Ende ging und ihn sein Freund und Ökonomierat Ludwig Niggl besuchte, meinte Schlicht: „Bua, moinst net, wenn i nomal aussi gang zum besseren Herrgott und tat nomal an Juchaza, moinst net, i wur nomal? Aber i glaub, es geht net mehr, d’Wagscheitl son broacha!“

1962 war die wertvolle Figur nachts aus der Kapelle gestohlen worden. 1979 fiel dem Steinacher Ludwig Fischer beim Besuch einer Antiquitätenausstellung die Figur mit ihren charakteristischen Merkmalen sofort wieder auf. Dieser meldete seine Beobachtungen Pfarrer Ludwig Dotzler, der die Kriminalpolizei einschaltete. Die Figur wurde beschlagnahmt und die Polizei kam im Verlauf der Recherchen zur Holzplastik und infolge eindeutiger Beschreibung einiger älterer Bürger der Pfarrei zu dem Ergebnis, dass es sich um die gestohlene Figur handelte. Die Figur wurde dem Besitzer, der katholischen Kirchenstiftung Steinach, zurückgegeben und erhielt nach ihrer Restaurierung einen diebstahlsicheren Platz in der Pfarrkirche Steinach. In die Kapelle kam als Ersatz eine Madonnenfigur mit dem Jesuskind.

Nach der Renovierung und Umgestaltung der Pfarrkirche 2019

wurde die Figur ohne Mantel und Schilfrohr wieder in der Kirche aufgestellt.

(Bild: Albert Lindmeier)

Moderner Heiland auf der Rast

2015 fand die letzte umfassende Renovierung der Kapelle statt. Damit in die Kapelle wieder ein Heiland auf der Rast „zurückkehrte“, stiftete ein Steinacher einen „neuen“ Heiland.

Die Figur wurde vom Künstler Walter Veit-Dirscherl aus Terracotta entworfen. Diese Technik hat in der Straubinger Gegend eine ins Mittelalter zurückgehende Tradition. Der moderne Entwurf war aus grobem Ton in handwerklicher Technik frei aufgebaut. Der Sockel war ein industriell gefertigter Ziegelstein, die Dornenkrone aus echten Rosenzweigen geflochten – ein Materialmix im Sinne heutiger Kunst. Das danebenstehende Spott-Zepter, ein Rohrkolben, ist eine Referenz an die barocke Vorgängerfigur.

aufgenommen bei der Einweihung 2016

Die Gestaltung der Statue folgte einer expressionistischen Tradition:

- Die verschlungenen aufgestützten Gliedmaßen ergaben ein markantes Formenspiel, welches das in weltliche Machtspiele eingebundene historische Leiden Jesu verdeutlicht.

- Jesus richtet seinen Blick eindringlich auf den Beschauer, und so vermag er auch Menschen, die eigentlich nur einmal hinschauen wollen, in den Bann zu ziehen. Vielleicht regt sein „uns Anschauen“ dazu an, über Jesus nachzudenken.

- Auf romanischen Kreuzen ist Jesus nicht al leidend Gestorbener dargestellt, sondern als ein den Tod Überwindender. Aufgemalte Wundmale der Geißelung wurden weggelassen, Jesus geht unangefochten souverän seinen Weg durch den Tod in das dauernde Leben als unser Kyrios.

Die Figur wurde mit der neu renovierten Kapelle am 10. April 2016 vom Steinacher Pfarrer Wolfgang Reischl gesegnet.

Doch nicht jedem gefiel die moderne Variante des Heiland auf der Rast. Zwischen dem 6. und 7. August 2017 zertrümmerte ein Unbekannter die Statue.

Seitdem ist als Ersatz eine Glasplatte mit dem Bild des zerstörten Heilands in der Kapelle aufgestellt.

Die zwölf Stehlen neben der Kapelle sollen die zwölf Apostel darstellen,

nebenbei haben sie noch den Zweck, dass der Platz nicht durch parkende Autos zugestellt wird.

(Bild: Claudia Heigl, April 2020)

Quellen:

Artikel in der Straubinger Zeitung vom 7.12.1979 und 19.04.1980

Artikel in der Straubinger Zeitung vom 27.11.1997 von Pfarrer Gerhard Mass

Befunduntersuchung von der Kirchenmaler- und Restaurierungswerkstätte Andreas Richter, Regenstauf, Juni 2014

Rede anlässlich der Segnung des "Heiland auf der Rast" sowie der renovierten Hohe-Kreuz-Kapelle in Steinach am 10.04.2016 von Walter Veit-Dirscherl

Stecher Karl; Steinach als Station an alten Handelswegen, Gemeindebote Gemeinde Steinach Juni 2019

Bilder:

Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Karl Penzkofer

Claudia Heigl

Seite 2 von 3