Ehrenbürger der Gemeinde Steinach

Sie haben sich um unsere Gemeinde besonders verdient gemacht

Karl Mühlbauer

Bürgermeister der Gemeinde Steinach (1995 – 2020)

Am 30. Oktober 2025 wurde Karl Mühlbauer das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach verliehen.

Damit würdigte der Gemeinderat Steinach sein jahrzehntelanges kommunalpolitisches Engagement und sein unermüdliches Wirken für die Gemeinde Steinach — sowohl während seiner Mandatszeit von 1984 bis 1995 als Gemeinderat, als auch in seiner 25-jährigen Amtszeit von 1995 bis 2020 als Erster Bürgermeister.

Ludwig Dotzler

Bischöflich-Geistlicher Rat

Pfarrer in Steinach (1965 – 1987)

Am 17. April 1985 wurde Ludwig Dotzler in Anerkennung seiner Verdienste um die Belange und das Wohl der Gemeinde das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach verliehen.

Er verstarb am 26. Dezember 2003 in Amberg im Alter von 83 Jahren.

Johann Gnogler

Bischöflich-Geistlicher Rat

Pfarrer (1947 – 1965), anschließend Schlossbenefiziat (1965 – 1987) in Steinach

Am 10. Februar 1965 erhielt Johann Gnogler das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach für sein verdienstvolles Wirken.

Er starb am 14. Januar 1987 im Alter von 98 Jahren und wurde auf dem Steinacher Friedhof beigesetzt.

Ludwig Niggl

Landesökonomierat und Bürgermeister

Am 3. Januar 1960 wurde Ludwig Niggl das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach verliehen.

Als Nestor der „Grünlandbewegung“ machte er die Steinacher Grünlandsaatzucht weltweit bekannt und erhielt dafür diese hohe Auszeichnung.

Er verstarb am 25. Dezember 1971 im Alter von 96 Jahren in Steinach und wurde dort auf dem Friedhof beerdigt.

Dr. Max von Schmieder

Schlossgutsbesitzer

Am 28. März 1958 erhielt Dr. Max von Schmieder das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach für seine Verdienste um Steinach und die örtlichen Vereine.

Er starb am 23. Januar 1999 im Alter von 90 Jahren.

Josef Aschenbrenner

Pfarrer in Steinach (1935 – 1947)

Anlässlich seines 50-jährigen Priesterjubiläums am 15. Juni 1957 wurde ihm das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach verliehen.

Er starb am 4. Juni 1964 im Alter von 83 Jahren und fand auf dem Steinacher Friedhof seine letzte Ruhestätte.

Stefan Müllner

Pfarrer in Steinach (1928 – 1933)

Am 7. Februar 1933 erhielt er das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach für sein segensreiches Wirken in der Pfarrgemeinde.

Josef Schlicht

Schlossbenefiziat in Steinach (1871 – 1917)

Am 12. November 1911 erhielt Josef Schlicht das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach.

Über Jahrzehnte war er eng mit Steinach verbunden und beschäftigte sich intensiv mit der Geschichte des Ortes.

Im Jahr 1908 veröffentlichte er das Buch „Die Geschichte von Steinach“.

Er verstarb am 18. April 1917 im Alter von 85 Jahren in Steinach und wurde dort auf dem Friedhof beigesetzt.

Eine Gedenktafel in der Kirche erinnert an ihn.

Franz Seraph Gratzl

Pfarrer in Steinach (1874 – 1887)

Am 24. Dezember 1888 erhielt er das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Steinach für seine Verdienste um die Gemeinde und die Innenerneuerung der Pfarrkirche.

Er starb am 12. August 1897 im Alter von 79 Jahren in Steinach und wurde ebenfalls dort beigesetzt.

Ehrenbürger der ehemaligen Gemeinde Münster

Sebastian Andorfer

Am 6. Juni 1951 wurde Sebastian Andorfer aus Straubing für seine besonderen Verdienste um die Gemeinde Münster die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Johann Baptist Schlosser

Pfarrer in Münster (1928 – 1951)

Anlässlich seines 50-jährigen Priesterjubiläums wurde ihm im Jahr 1950 die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Er verstarb am 5. Oktober 1956 im Alter von 81 Jahren in Münster und wurde auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt.

Johann Prem

Pfarrer in Münster (1917 – 1927)

Am 18. September 1927 erhielt er die Ehrenbürgerschaft für sein verdienstvolles Wirken.

Johann Baptist Dietl

Pfarrer in Münster (1884 – 1897)

Am 7. August 1892 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft für seine Verdienste um die Gemeinde verliehen.

Er starb am 22. Mai 1897 im Alter von 73 Jahren in Münster und wurde dort beigesetzt.

Ehrenbürger der ehemaligen Gemeinde Agendorf

Peter Landstorfer

Bürgermeister der Gemeinde Agendorf (1947 – 1960)

Am 5. Mai 1960 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft für seine Verdienste um die Gemeinde verliehen.

Quelle:

Agsteiner Hans, Eine Heimatgeschichte und Chronik der Gemeinde Steinach mit den Gemeindeteilen Münster, Agendorf und Wolferszell, 1996

Bilder:

Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Hochzeit mit dem Tode

von Max Peinkofer

Als der Heimatdichter Max Peinkofer zu Besuch auf einem Gut im Gäuboden weilte, entdeckte er dort ein besonderes kostbares Buch. Es war ein prächtiger Lederband, geschmackvoll mit Gold verziert, mit bestem blütenweißem Papier. Es handelte sich um die Schweizer Erstausgabe eines großen Prosawerks von Johann Wolfgang von Goethe. In dem Buch fiel Peinkofer eine Widmung auf, geschrieben in fast männlicher, eigenwilliger, vornehmer Handschrift. Sie lautete: "Gott allein ist treu. Treu ist auch der Tod, das letzte große Lebensgeschenk Gottes". Dann folgte die Zuneignung des Buches an Fräulein Maria X. mit Ort und Tag des Eintrags sowie dem Namen der Spenderin: "Ihre getreue Benigna von H."

Peinkofer erzählt weiter: Die paar Worte ergriffen mich und schienen ein dunkles Verhängnis zu verraten. Was mir nun die Gastgeberin erzählte, bewies, dass meine Vermutung berechtigt war. Das Goethebuch ist ein Geschenk der Spenderin an Fräulein Maria, die sich beide gleichzeitig im Kriege in der Gäubodenstadt als Rotkreuzschwestern hatten ausbilden lassen und sich dabei freundschaftlich nahegekommen waren. Damals betreute Baronesse Benigna von H. auch einen Offizier aus altem bayerischem Adel, den Grafen Stephan von Guteneck. Sie lernten sich lieben, verlobten sich noch im Lazarett und verbrachten einen verheißungsvollen Brautstand, zumal die Heilung des Schwerverwundeten unerwartet rasche Fortschritte machte. Auch hier mag sich die Liebe als bester Arzt erwiesen haben. Der Graf erhielt nach seiner Entlassung aus dem Lazarett längeren Urlaub in Aussicht gestellt, kehrte In die Hauptstadt zurück und besuchte dann von dort aus öfter seine Braut auf Schloss Hohenaich, dem Sitz ihres Geschlechtes. Der Tag der Hochzeit, die man ganz still und schlicht zu feiern vorhatte, wurde festgesetzt.

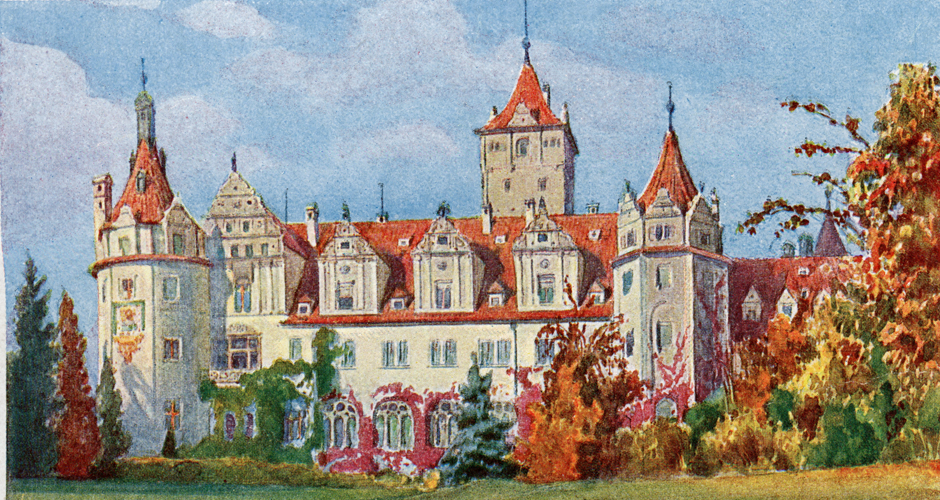

Das sollte die erste Hochzeit auf diesem Schlosse werden. Es gehörte zu einem alten Edelsitz mit ansehnlichem Grundbesitz und einem schlichten Herrenhaus aus früheren Jahrhunderten, das, unbequem und räumlich ungenügend, den Wohnansprüchen des Vaters Benignens nicht mehr genügt hatte. Deshalb hatte er einige Jahre vor dem ersten Weltkrieg auf einer künstlich geschaffenen Waldblöße unweit des alten Sitzes ein sehr stattliches neues Schloss errichten lassen. Die ersten Künstler der Hauptstadt hatten für den Neubau und seine Ausstattung die Entwürfe geliefert. Nach mehrjähriger Bauzeit stand das Schloss hoch über der Donau in den Vorbergen des Bayerischen Waldes, dessen Wälder überragend und wahrhaft fürstlich in Ansehen und Einrichtung. Seine mächtigen Flügel, hohen roten Dächer und weißen Türme leuchteten hinein in das friedlich wogende Waldgebirge, hinunter auf den breiten glänzenden Strom, hinweg über die fruchtschweren Ackerbreiten der Kornkammer und bis zu den Toren der türmerreichen alten Herzogsstadt. Mancher von denen, die einst etwa von Regensburg bis Passau fuhren, mögen jenes waldversteckte große Schloss von der Ferne aus bewundert haben, in dem sich die Geschichte vollendet, die zu erzählen wir etwas umständlich begonnen haben.

Benigna von Hohenaich hatte alles Notwendige für die nahe bevorstehende Trauung vorbereitet und auch dabei die Ruhe und stille Behutsamkeit an den Tag gelegt, die dem edlen und feinen Menschenkinde angeboren waren. Es war etwa drei Wochen vor dem angesetzten Hochzeitstag, als Graf Stephan einen vereinbarten Besuch auf Hohenaich in letzter Stunde telegraphisch kurz absagte. Es vergingen dann Tage, bis dann ein Brief von ihm eintraf der die Absage der Reise mit einem unbedeutenden Vorwand zu entschuldigen suchte und nichts mehr von der gewohnten Herzlichkeit und früher so oft beteuerten Sehnsucht des Schreibers verriet. Die weiteren Briefe des Grafen wurden deutlich kühler seltener und knapper. Benigna, die alles, was eigene Freuden und Nöte anbelangte, mit sich selber abzumachen pflegte, blieb wohl auch jetzt ruhigen und gefassten Wesens, verhehlte es sich aber nicht, dass der kurze Traum vom großen Glück ihres Lebens ein Ende gefunden habe. Von Tag zu Tag erwartete sie die Botschaft, die ihr volle Gewissheit darüber geben würde. Bis dann bald ein eingeschriebener Brief des Grafen ankam darin er Benigna das Jawort mit der Begründung zurückgab, dass er sich ihrer nicht würdig fühle und sie niemals glücklich mit ihm würde. Er bat seine ehemalige Braut, sie möge ihm verzeihen und nicht fluchen, auch wenn er ihr noch mitzuteilen habe, dass er sich in den nächsten Tagen mit Komtesse R. verloben würde. Seine Trauung mit ihr würde bald stattfinden, weil er gegen Erwarten bereits in der allernächsten Zeit wieder an die Front gehen müsse. Der Brief schloss mit Höflichkeitsformeln, Empfehlungen und Wünschen für eine Benignens würdige glückliche Zukunft.

Die Baronesse las den Brief, las ihn ein zweites und drittes Mal. Dann ging sie, es war an einem strahlenden Vormittag des August, in den sommerstillen weiten Wald, der das neue Schloss Hohenaich umgab, und ging dort, von niemand gesehen, lange auf und ab, grad und aufrecht wie sonst, ganz hingegeben ihren Gedanken und wohl erwogenen Entschlüssen, die, wie sie sich zurechtgelegt hatte, nunmehr notwendig geworden seien. Hierauf begab sich Benigna wieder zum Schloss zurück. Seit längerem gab es auf Hohenaich nur mehr stille Mahlzeiten im kleinste Kreise. Freunde und Bekannte, die früher gern die noble Gastfreundschaft des Hauses, seine Anregungen und seine Stille genossen hatten, waren durch den Krieg in alle Winde zerstreut worden oder dem Ungeist der Zeit zum Opfer gefallen. Der seit Jahren verwitwete Schlossherr konnte sich auch nicht mehr wie einstens Gästen widmen. Das große Gut, das er bedeutend vermehrt, zu Ansehen gebracht und einem Musterbetrieb gemacht hatte, nahm ihn jetzt umso mehr in Anspruch, als es überall an erfahrenen Dienstleuten fehlte und die strengen Ablieferungspflichten erhöhte Arbeit forderten. Dazu lastete auch auf seinem Herzen die brennende Sorge um die Geschehnisse jener gnadenlosen Zeit. Als man zu Mittag gespeist hatte, der Baron und seine Tochter, trug der alte Diener wie gewohnt den Mokka im Rauchzimmer auf. Der Baron, dem es längst kein Geheimnis hatte bleiben können, dass zwischen seinem Kinde und dem Grafen Stephan eine Entfremdung eingetreten war, brachte die Rede auf die immer näher rückende Hochzeit, für die der zweite September vorgesehen war. Benigna zog den letzten Brief des Grafen hervor und überreichte ihn mit einer Miene, die nichts von innerer Bewegung verriet, ihrem Vater. Als er das Schreiben zu lesen anfing, erbleichte er; als er es zu Ende gelesen hatte, schlug er unter einem jähen Wort mit der Faust so heftig auf das Tischchen, dass ein Teil des Meißner Porzellans auf den Boden fiel und in Scherben zersplitterte. Benigna versuchte, den Empörten mit der Versicherung zu beruhigen, dass sie die Auflösung ihrer Verlobung mit Fassung zu ertragen wisse und mit sich in allem völlig ins Reine gekommen sei.

Benigna, die sich für einige Zeit vom Lazarettdienst hatte beurlauben lassen, um die Vorbereitungen für die vermeintliche Trauung zu treffen, verbrachte nunmehr die meisten Stunden auf ihren Zimmern, eifrig beschäftigt mit Schreiben und allerhand Zurichtungen. Früher ritt sie gerne mit dem Vater in den Forst und auf die Felder, hielt sie sich, die Blumenfreundin, häufig in den Gärten und Gewächshäusern auf. Auch besuchte sie oft bedürftige Leute des nahen Pfarrdorfes, das sich an das Alte Schloss Hohenaich schloss. Nur noch selten ging sie jetzt ins Dorf hinüber, aber reicher denn sonst beladen mit erwünschten, seit langem selten gewordenen Dingen. Der zweite September, mild und voll reichen frühherbstlichen Glanzes, brach an und goss seinen Schimmer über Schloss und Höhen und Wälder, Benigna hatte mit ihrem Vater gefrühstückt. Von keiner Seite wurde auch nur ein Wort davon gesprochen, dass an diesem Tage die Trauung Benignens hätte stattfinden sollen. Es war einst hierfür die zehnte Stunde vorgesehen. Benigna redete von den Tagen der Kindheit, dem Guten und Schönen, das die verstorbene Mutter und der Vater in ihr sorgenfreies Leben getragen haben. Sie sagte, es wäre kein Wort imstande, auszudrücken, was sie ihren Eltern und der Heimat an Dank schuldete. Der Freiherr, sichtlich von düsteren Gedanken beherrscht, bemühte sich, ein Benehmen an den Tag zu legen, als hätte auch er sich hinwegzutrösten vermocht über das Schicksal seines Kindes und diesen gedankenschweren Tag. Benigna trat ruhig und aufrecht wie immer an das hohe Bogenfenster des Zimmers und blieb lange dort stehen.

Das Fräulein schien sich nicht sattsehen zu wollen an dem vertrauten Bild der Heimat mit den geruhsamen Wäldern, den sanft wallenden Höhen, dem breiten glitzernden Strom, der durch die fruchtgesegnete Ebene fließt, aus der, von zitternden Lichtern umwogt, die Türme jener Stadt aufsteigen, in der Benigna ihr reines Herz verschenkt hatte für immer und ewig, wie sie gehofft hatte; verschenkt an einen, der dieses Geschenkes bald überdrüssig geworden war. Benigna beschaute die Türme der Stadt und sah den Strom, in dem sich einst das Schicksal der schönen Baderstochter aus Augsburg, die ein Herzog geliebt und zur Gemahlin erhoben hatte, das düstere Schicksal der Agnes Bernauer, erfüllt hatte. Ihre Liebe lohnte der Tod der treue Tod, getreu wie der, der ihn zur rechten Zeit schickt, damit aller Schmerz und alles Ungemach für immer ende in Frieden. Mit einem Male wandte sich Benigna um. Taumelte sie ein wenig, als sie dann, rasch entschlossen auf ihren sinnierenden Vater zutrat, dem sie nun einen Kuss auf die Stirne gab? Dann drückte sie ihm wie jeden Morgen, die Hände; heute aber länger und inniger wie sonst. "Auf Wiedersehen, Papa! Auf schönes, frohes Wiedersehen, bester Papa! Und tausend Dank für alle Liebe und alles Gute!" sagte sie noch und verließ dann rasch das Frühstückszimmer. Der Baron blieb, ein wenig fassungslos und erschrocken, in dem nun unheimlich stillen Zimmer zurück. Vom hohen Turm des Schlosses schlug es die neunte Stunde.

Für diese Zeit hatte Benigna ihre Zofe Gretel in das Ankleidezimmer bestellt. Gretel erschien und erschrak, als sie auf dem großen Ankleidetisch Brautkleid, Brautschmuck und Brautschleier ihrer Herrin sowie Myrtenzweige bereitliegen sah. Die Baronesse sagte: "Gretel, kleide mich nun an Ich bin heute Braut. Aber frag nicht lang!"

Gretel, die seit Jahren in Diensten des Hauses stand und wegen ihrer Tüchtigkeit, Treue und Verschwiegenheit das Vertrauen ihrer jungen Herrin genoss, rang zittern die Hände: "Um Himmelswillen, gnädigste Baronesse! Was soll das bedeuten? Wo ist denn der Herr Graf, der Bräutigam? Man hat ja gar nichts mehr von der Hochzeit gehört und den Herrn Grafen schon so lange nicht mehr gesehen!" Die Baronesse beschwichtigte die Erschrockene:

"Frag nicht lang, Gretel, hab ich gesagt! Es ist alles, wirklich alles in Ordnung. Der Bräutigam kommt bestimmt sehr bald, glaub mir nur!"

Die Zofe zögerte erst, dann begann sie, der Herrin das Brautgewand anzulegen, mit Tränen in den Augen und zitternden Händen. Es wurde kein Wort gesprochen. Das schlichte weiße Brautkleid saß gut; das Brautgeschmeide wurde umgehängt, der Schleier aufgesteckt, dann das Kleid mit Myrten verziert. Als das alles geschehen war, nahm Benigna den Brautstrauß aus der Vase und stellte sich vor der Zofe auf. Groß und schön stand sie da, aber mit ernstem Antlitz. Sie sagte: "Ich danke dir, treue Seele! Nun ist alles so, wie es sein muss. - Jetzt sag mir noch, wie ich dir gefalle!"

Gretel sank in die Knie, küsste unter Schluchzen die Hand ihrer Herrin und stöhnte: "Oh, freilich eine wunderschöne Braut, gnädigste Baronesse! Ganz wie im Märchen. Aber ach, alles das ist so traurig, so entsetzlich traurig!"

"Du gute Närrin!" lächelte Benigna. "Du sollst nicht weinen, wenn mich nun bald der beste und treueste Bräutigam holt. - Lass dir aber erst noch danken für alle Lieb und Treu, gute Gretel!" Und sie umarmte die Weinende, küsste sie und drückte ihr die Hände. Dann nahm sie die Blumen wieder, ging auf die Türe ihres Wohn gemaches zu, winkte der Fassungslosen

und rief ihr zu: "Lebe wohl, Gretel, behüt dich Gott! Auf Wiedersehn!" Dann betrat sie feierlich ihr Zimmer.

Etwas vorher fuhr ein kleiner bedeckter Lastwagen an Schloss Hohenaich vor und hielt vor dem großen Eingangstor. Der Fahrer steigt ab und zieht die Glocke. Der Pförtner erscheint und fragt nach dem Begehr des Fuhrmannes. Der derbe Mann zündet sich gemächlich eine Zigarette an, dann antwortet er: "Also, das wär ich jetzt mit dem Sarg, der heut für Ihr Schloss bestellt worden ist. Ein dürftiger Sarg, sag ich Ihnen, ganz armselig und billig, schön weiß wie ihn Jungfrauen brauchen. - Freilich, traurig sowas, wenn man es bedenkt. Aber da kann man nichts machen!"

Der Pförtner erschrickt. Ein völlig unerwartet angefahrener Sarg erregt Schauer, auch wenn man nicht weiß, für wen er bestimmt ist. - Aber gottlob, im Schloss ist alles gesund und erst recht niemand gestorben. Also, denkt der Pförtner bei sich, bräuchte ich eigentlich gar nicht erschrecken. Er wendet sich an den Fuhrmann: "Das muss ein Irrtum sein, lieber Mann! Sie haben sich verfahren. Bei uns ist niemand gestorben. Fahren Sie nur gleich wieder weiter! Eine solche Fracht sieht man nicht gern." Der Fuhrmann entrüstet sich: "Nein, Herr! Sie irren

sich! Der Sarg ist vom Herrn Hobelsberger in der Stadt, der wo das große Sarglager hat. Er ist vorgestern bestellt worden. Das muss stimmen. Und schon bezahlt. Von einem feinen jungen Fräulein. Für mich, den Fahrer, hat sie dem Sargfabrikanten ein schönes Trinkgeld dagelassen. Gleich zwanzig Markl, sag ich Ihnen. Das muss stimmen. Und mit einer Totentruhe macht man keine Dummheiten. Sie gehört für das Schloss Hohenaich, und dabei bleibt es."

Der Pförtner, erst recht betroffen, weiß nicht, was er mit dem Sarg anfangen soll: "Ists wies mag, es kann nur ein Irrtum sein. Fahren Sie bitte den Sarg zurück, auch wenn er bezahlt ist! - Jeden Augenblick kann der Herr Baron kommen. Der gnädige Herr braucht diesen vermaledeiten Sarg nicht zu sehen."

Er erinnert sich, dass der Herr in den letzten Tagen eine sehr ernste Stimmung gezeigt hatte. Der Fahrer aber gibt nicht nach, geht an den Wagen, hebt allein seine Fracht herunter und stellt sie ganz nahe an das hohe Wappen bemalte Tor. Da steht nun der einfache Sarg mit einem kleinen silbernen Kruzifix oben. Der Pförtner schiebt den Sarg verärgert zurück, der Fahrer flucht und schiebt ihn wieder an das Tor. Im gleichen Augenblick schlägt es vom hohen Schlossturm die zehnte Stunde. Der Fahrer nickt zufrieden: "Bin ich nicht pünktlich? Punkt zehn Uhr, hat es geheißen, muss der Sarg vor dem Schlosseingang stehen. Und er steht da und bleibt da! Das muss stimmen. - So, und jetzt gehts wieder heimzu! - Mein Beileid, habe die Ehre!" Und schon will er den Wagen besteigen, um die Rückfahrt anzutreten.

Da öffnet sich die kleine Pforte neben dem Tor. Heraus tritt der Schlossherr, begleitet von seinem Schäferhund. Er will Nachschau halten auf den Feldern. Der Baron erbebt, als er den Sarg bemerkt, und fragt, sichtlich unangenehm berührt, was es damit für ein Bewenden habe. Der Pförtner deutet auf den Fahrer, der noch einmal umständlich von seinem Auftrag berichtet und immer wieder beteuert: "Das muss stimmen."

Der Baron fasst sich an den Schläfen und ordnet kurz an, den Sarg in das Turmgewölbe zu verbringen. Seine Stimme ist unsicher, seine Haltung nicht mehr so aufrecht wie sonst. Er begibt sich zurück in das Schloss und geht langsamen, müden Schrittes die breite Marmortreppe hinauf, die zu den Gemächern seiner Tochter führt, Er geht zögernd den langen gewölbten Flur entlang, in dem die kostbaren alten Schnitzschränke stehen und an dessen Wänden die kostbaren Ölbilder großer alter Meister hängen, Der Baron wirft keinen Blick auf diese Dinge, an denen sein Herz so sehr hängt. Seine trüben Gedanken beschäftigten sich jetzt mit ganz anderen Dingen.

Zwei Tage vorher hatte sich Benigna in die Stadt fahren lassen, um einiges zu besorgen, wie sie ihrem Vater gesagt hatte, Sie kaufte zuerst Blumen und ging dann zu Fuß in die Altstadt, wo der Schreiner Hobelsberger ein großes Sarglager unterhielt. Der Geschäftsmann empfing die ihm unbekannte vornehme Dame, die ein ganz schlichtes helles Sommerkleid trug, sehr höflich und wunderte sich, als die Baronesse sagte, dass sie einen weißen Sarg benötige, Wenn sonst Kunden kamen, die einen Sarg zu bestellen hatten, trugen sie jeweils dunkle Kleider, zeigten sich in Trauer aufgelöst und von Wehmut erfüllt. Diese so hübsche, junge Dame verriet aber nichts von schmerzlicher Erregung; sie benahm sich vielmehr so, als ob es etwa bloß einen Tisch oder einen Stuhl zu kaufen gäbe, Als Hobelsberger fragte, wer denn gestorben sei, und sein Beileid ausdrücken wollte, antwortete die Baronesse ausweichend und ersucht sehr bestimmt, aber höflich, sie sogleich in das Lager zu führen. Dort, in einem großen, düsteren Raum, standen in einem langen, zweigeschossigen Gestell Särge aller Arten und Größen, schwere Metallsärge, kunstvolle Eichensärge, solche herkömmlicher, einfacher Art und auch ganz billige Armeleutesärge. Sie alle harrten hier in Stille ihrer Bestimmung, über kurz oder lang letzte Ruhebetten für noch lebende Unbekannte zu werden. Der Tischler hoffte, einen sehr teuren Sarg verkaufen zu können. Die Baronesse aber wählte nach kurzer Prüfung einen der ganz schlichten, weißen Fichtenholzsärge ohne jegliche Verzierung, wie man sie für die Geringsten zu verwenden pflegt. Sie fragte nach dem Maße, sah, dass es stimmte, und nach dem Preise, und ersuchte, den Sarg am übernächsten Tag punkt zehn Uhr am Eingang des Schlosses Hohenaich abzuliefern. Sie beglich die Rechnung und hinterließ für den Fahrer einen Zwanzigmarkschein als Trinkgeld, damit der Sarg ja genau zur genannten Stunde vor das Schloss gebracht würde.

Dann entnahm sie ihrer Handtasche ein kleines Kruzifix aus Silber, ein erlesenes, altes Kunstwerk, und übergab es dem Tischler mit dem Auftrag, es auf dem Sargdeckel zu befestigen, Weiteren Zierrat, betonte sie ausdrücklich, wünsche sie keinesfalls.

Dann blieb sie eine kurze Weile vor dem Sarg stehen, berührte ihn ganz leise, lächelte und verließ das Geschäft, Kopfschüttelnd und verwundert blickte der Tischler der seltsamen jungen Dame nach.“

Das also hatte sich zwei Tage vorher in der nahen Stadt ereignet. Nun tritt der Baron zögernd an die Türe, die zu Benignens Zimmer führt, horcht erst ein paar Augenblicke und klopft dann an, Er klopft ein zweites und drittes Mal, nun etwas kräftiger, Aber es kommt keine Antwort, Fast wagt es der von schweren Ahnungen Erfüllte nicht, die Türe zu öffnen. Dann macht er sie leise auf, betritt das Zimmer und bleibt wie erstarrt stehen. Die Beine wollen ihm den Dienst versagen.

In einem hohen Armstuhl, der mit einer Myrten bestecken alten Brokatdecke verhängt ist, sitzt, friedlich zurückgelehnt, Benigna in vollem Brautschmuck. Zu ihren Füßen liegt das Brautbukett, Benigna scheint zu schlafen.

Endlich vermag sich der Vater seinem Kinde zu nähern. Er fasst ihre Rechte und hebt sie empor. Die Hand sinkt leblos in den Schoß zurück, "Benigna, Kind, Liebstes!" ruft der Vater in tiefstem Schmerze, "Benigna, wach auf, rede!" Aber Benigna kann nicht aufwachen und sprechen. Tote schlafen für immer und schweigen für immer.

Bald findet der Baron den Brief, der an ihn gerichtet ist. Darin steht zu lesen, dass seine Tochter Gift genommen habe, weil ihr das Leben unerträglich geworden sei. Wohl habe sie es vermocht, allen Schmerz über ihre Enttäuschung zu verheimlichen. Aber diesen zweiten September, der ihr Hochzeitstag hätte sein sollen, könne sie nicht überleben. Der gütige Gott werde ihr, so hoffe sie, verzeihen. Auch ihr Vater möge das tun, so bäte sie herzlich. Man möge sie in aller Stille und ohne jeglichen Prunk im Dorffriedhof und nicht in der Familiengruft bestatten. In jenem Sarge, den sie sich selbst gekauft habe. Weitere Anweisungen für ihr Begräbnis, für Bestimmung Ihres Vermögens und ihrer Habseligkeiten sowie die Bitte um Aushändigung der hinterlassenen Briefe und Andenken beschlossen den Brief.

Das Wetter hatte umgeschlagen. Frühherbstlicher Glanz und milde Sonne waren gewichen, Am Himmel trieben graue Wolken; über dem Gäuboden brüteten Donaunebel. Nebel krochen auch die Waldberge hinan und gaben Benigna Freiin von Hohenaich das Geleite, als sie still und ohne jedes Gepränge auf dem Dorffriedhof von Alt -Hohenaich zur Ruhe bestattet wurde. An ihrem Grabe stand viel kleines Volk, das mit ehrlichen Tränen seine geliebte, gütige Freundin beweinte. Weil die Entschlummerte ihre Grabstatt unterm freien Himmel und bei den kleinen Leuten hatte haben wollen, öffnete sich diesmal die düstere Familiengruft der Herren von Hohenaich nicht.

Wie oft hatte sich Benigna dieses dunkle Gewölbe aufschließen lassen, um Zwiesprache zu halten mit Ihren dahingegangenen Ahnen. Auch stand sie gerne im Gotteshaus vor den prächtigen Marmorgrabmälern ihrer Vorfahren, darauf die alten Herren und Frauen ihres Geschlechtes in stolzer Haltung stehen und redselige Inschriften erzählen von ihrem Leben, Wirken und Ende. Immer wieder sah sich dabei Benigna, ergriffen von dem Grabmal jenes

adligen Sprossen, der im achtzehnten Jahrhundert als holder Knabe dahingesunken war. Da schlummert der Knabe, aus hellem Marmor gehauen, so sanft und so gut, lächelt selig und stützt mit der Hand das Lockenhaupt, das auf einem Totenschädel ruht, wohl wissend, dass man hier, bei dem besten und treuesten Freund, auch den besten Schlaf tun könne ...

Unter den von Benigna hinterlassenen Andenken befand sich auch jenes Goethebuch, das für meine Freundin Maria bestimmt war und dazu führte, diese Geschichte mitzuteilen. Wer sie liest und vielleicht einmal den Gäuboden entlang fährt, mag sich etwa veranlasst fühlen, Ausschau zu halten nach dem stolzen, schönen Waldschloss mit seinen mächtigen, weißen Flügeln, seinen hohen Giebeln und Türmen, wie es groß und einsam die dunklen Gipfel der blauenden Wälder überragt.

Dieses Schloss wurde bald nach Benignens Tod von den Machthabern der damaligen Zeit mit Beschlag belegt, um in ihm Akten und andere Dinge, denen man Ewigkeitswert zumaß, in vollkommener Sicherheit, wie man wähnte, zu bergen. Damals nahm der Gutsherr wieder Wohnung im Schloss von Alt-Hohenaich. Allein die gegen Kriegsende einrückenden Sieger hatten Kenntnis von den im neuen Schlosse verwahrten Gegenständen erhalten. Sie sprengten es. Seither ragen aus den Wäldern jener Höhe Ruinen von erschreckendem Ausmaß.

Reisende, die nicht unterrichtet sind von der kurzen Geschichte und dem Untergang des einst fürstlichen Sitzes, wähnen wohl, dass dort in mittelalterlichen Fehden eine riesenhafte Burg zerstört worden sei. Sie können es auch nicht wissen, dass dort nur ein einziges Mal Hochzeit gefeiert wurde. Freilich eine sehr stille und düstere, die Hochzeit mit dem Tode ...

Anmerkung zum Leben und Werk des Heimatdichters Max Peinkofers

Max Peinkofers Peinkofer geb. 22.09.1891 in Tittling, gest. 06.05.1963 in Zwiesel, war Schriftsteller und Journalist. Die Ausbildung als Lehrer legte den Grundstock für seine heimatkundliche Arbeit. 1925 übernahm er die Schriftleitung der Passauer Zeitungsbeilage „Heimatglocke". Max Peinkofer stand bald im Mittelpunkt eines Kreises von Heimatkundlern und Volksdichtern. Er verfasste auch historische Abhandlungen, Sagen und Gedichte. Mit dem Dichter Hans Carossa pflegte er eine Freundschaft.

1951 erhielt er den Literaturpreis. Zu seinen Werken zählen: Der Brunnkorb. Die Fünferlkuh, Waldweihnachten, Die Hochzeit mit dem Tode, Büchlein von der Englburg, Das Pandurenstüberl (nach Bosl, Bayerische Biographie).

Die von Hans Agsteiner gekürzte Originalgeschichte aus dem Werk „Hochzeit mit dem Tode. Eine Geschichte aus unseren Tagen“ von Max Peinkofer aus dem Jahr 1959 wurde bereits im September 2002 im Gemeindeboten der Gemeinde Steinach veröffentlicht. Sie erzählt die Geschichte von Berta von Schmieder.

Max von Schmieder

von Dr. Thomas Grundler

Die Jugend und Schulzeit

Max von Schmieder wird am 1.4.1908 in München als einziger Sohn von August von Schmieder und dessen Ehefrau Mary geboren, wächst im Neuen Schloss Steinach auf und wird dort bis zum 14. Lebensjahr (1922) von Privatlehrern unterrichtet. Seine hohen sportlichen und auch musischen Talente werden anscheinend bestens gefördert, wie sein weiterer Lebensweg zeigt.

Max von Schmieder im Alter von etwa 8 Jahren

Max von Schmieder im Alter von etwa 8 Jahren

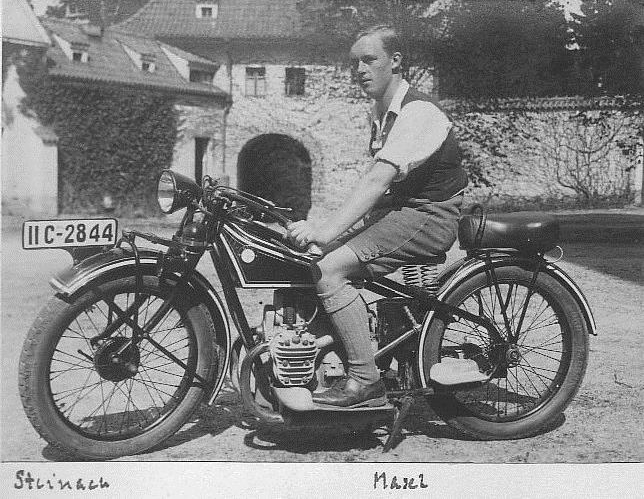

Obwohl sein Vater und seine Mutter gute Reiter sind und im Gestüt viele Pferde gehalten werden, ist Max von Schmieder von jungen Jahren an nicht für den Pferdesport oder gar das Reiten zu begeistern. Er liebt das Motorrad- und Autofahren.

Max von Schmieder mit seinem geliebten BMW Motorrad um 1924

Ab 1922 besucht Max von Schmieder das Gymnasium und Internat in Schondorf am Ammersee, wo er 1927 mit dem Abitur abschließt.

Ausbildung und Studium

1927 und 1928 absolviert Max von Schmieder seine landwirtschaftliche Lehre bei Herrn Cornelius auf der Domäne Hainsburg in Sachsen, seit dieser Zeit kann er perfekt „Sächseln“, was er zum Gaudium in Gesellschaft manchmal macht.

1929 nimmt Max von Schmieder das Studium der Landwirtschaft zunächst für ein Semester an der Universität Göttingen auf, dann wechselt er an die Technische Universität Freising-München nach Weihenstephan, wo er 1931 das Studium der Agrarwissenschaften mit dem Titel des Diplomlandwirtes erfolgreich abschließt.

1933 promoviert Max von Schmieder am Lehrstuhl für Agrikulturchemie bei Prof. Dr. Niklas zum Dr. agr. mit einer Dissertation zum Thema: „Kritische Untersuchungen über das Wesen, die Anwendbarkeit und Übereinstimmung einiger Schnellmethoden zur Feststellung der Phosphorsäurebedürftigkeit des Ackerbodens“.

Max von Schmieder als Student

Max von Schmieders Münchner Zeit

Nach der Promotion zieht es den frischgebackenen Doktor der Agrarwissenschaften allerdings nicht direkt zurück nach Steinach in die große elterliche Landwirtschaft und die im Aufbau befindliche Saatzucht. Durch seinen Vater und durch Ökonomierat Ludwig Niggl sind die „Führungspositionen“ in Steinach fest besetzt. Zudem bindet Max von Schmieder sein großes sportliches Engagement an München. Er spielt sehr erfolgreich Tennis beim Münchner Renommierclub „Iphitos“, wo er zu dieser Zeit in der ersten Mannschaft steht, 1931 Südbayerischer Mannschaftsmeister wird und somit zu den besten bayerischen Tennisspielern zählt.

Max von Schmieder geht seinen künstlerischen Fähigkeiten nach und betreibt ein Büro für Werbegrafik und Design in München1,2.

Beim Tennis lernt er seine erste Frau kennen, die Krefelderin Edith Pobell, ebenfalls eine gute Tennis- und vor allem Hockeyspielerin. Am 3.5.1934 heiraten die beiden in Krefeld und wohnen anschließend vorrangig in München, haben aber im Alten Schloss in Steinach eine kleine Wohnung, die sie nutzen, wenn sie sich in Steinach aufhalten3. Erst 1937 zieht Max von Schmieder mit seiner Frau, seinem Vater und seiner Schwester Berta wieder ganz nach Steinach ins Alte Schloss. Max und Edith von Schmieder beziehen den 1. Stock mit dem wunderbaren, von außen uneinsehbaren Garten. Für August von Schmieder und seine Tochter Berta wird im 2. Stock Wohnraum geschaffen, in dem der große, nach Süden raus liegende Saal in mehrere kleinere Räume unterteilt wird.

Ludwig Niggl, der mit seiner Familie seit der Fertigstellung des Neuen Schlosses im Alten Schloss wohnt, zieht in das gerade fertig gestellte eigene Haus im Kirchweg3.

Hochzeit Dr. Max von Schmieder und Edith Pobell, 1934 in Krefeld

von links: Max von Schmieder, Karl August von Schmieder, Edith Pobell, ?, Hilde Pobell, Mary von Schmieder, Alexander Pobell, ?, Hildegard Pobell, Werner Pobell, Martha Schmieder

vorne sitzend: Ernestine von Schmieder, Berta von Schmieder, Ilse Pobell

Die Militärzeit

1937 meldet sich Max von Schmieder freiwillig zur Luftwaffe, wo er als Flakschütze ausgebildet wird. 1939 nimmt er am Polenfeldzug teil und ist – wie aus seinem Wehrpass hervorgeht - bis zum 11.3.40 bei der Fliegerhorstkompanie in Lodsch stationiert1,2.

1938 und 1939 werden die beiden Söhne Carlmax und Wolfgang von Schmieder in Straubing geboren.

Am 12.3.1940 wird Max von Schmieder als Feldwebel aus der Wehrmacht entlassen und „UK“ gestellt. Er erhält im Reichsnährstand eine sehr interessante Aufgabe: Als Leiter der neu geschaffenen „Beratungsstelle für Futterpflanzensämereien“ des „Reichsverbandes der Deutschen Pflanzenzucht“ organisiert er in den deutschen Ostgebieten und im angeschlossenen Österreich die Produktion von Futterpflanzensaatgut. Auch damals wird ein Großteil des Futterpflanzensaatgutes, wegen der besseren klimatischen Bedingungen, im Ausland produziert. Abgeschnitten von den Importen aus Übersee ist es zwingend notwendig, in Deutschland selbst ausreichend Saatgut guter Qualität zu produzieren. Für Max von Schmieder ein Glücksfall. So reist er durch die Lande, berät landwirtschaftliche Betriebe im durchaus diffizilen Anbau von Futterpflanzen zur Saatgutproduktion, muss keinen Kriegsdienst verrichten und kann zudem in regelmäßigen Abständen nach Steinach zu seiner Familie zurückkehren. Als allerdings 1941 sein Vater überraschend verstirbt, ist er gerade irgendwo im Osten Europas unterwegs und schafft es nicht rechtzeitig zur Beerdigung nach Steinach zu gelangen.

Im Sommer 1944 befürchtet Max von Schmieder, dass die Rote Armee bis nach Niederbayern vorstößt. Edith von Schmieder und ihre Schwester Hilde Schorsch, die zuhause in Düsseldorf ausgebombt worden ist und nun mit ihrer Kindern Marina (geb. 1935) und Philipp (geb. 1938) in Steinach lebt, beginnen Lebensmittel einzudosen und Kleidung etc. zu packen. In einer Nacht im Oktober 1944 bringt Max von Schmieder seine Frau, seine beiden 6 und 7 Jahre alten Söhne Wolfgang und Carlmax sowie Hilde Schorsch mit ihren beiden Kindern aus Sicherheitsgründen auf die eigene Jagdhütte „Gschwand“ bei Oberammergau. Die beiden Frauen und die Kinder bleiben dort 9 Monate (!) bis in den September 1945.

Carlmax, Edith und Wolfgang von Schmieder um 1946

Zerstörung des Neuen Schlosses

In das 1939 von der Rechsautobahn erworbene und seitdem als Arbeitsdienstlager genutzte Neue Schloss Steinach wird ab 1943 die NSDAP-Parteizentrale aus München verlegt. Am 23.April 1945 stecken die noch verbliebenen Wachmannschaften – wohl in Panik vor den schnell heranrückenden Amerikanern – das Schloss in Brand. Da keine Löschversuche unternommen werden dürfen, brennt das Schlossgebäude völlig aus. Die Ruine steht bis 1955, dann werden die Keller zugeschüttet, die Wände abgetragen und zu Ziegelsplitt verarbeitet. Als 1960 die Bundesautobahn das Gelände zum Verkauf ausschreibt, will Max von Schmieder „das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen“ und gibt kein Gebot ab. Den Park und die noch stehenden, von einigen Flüchtlingsfamilien bewohnten Gebäude erwirbt Robert Sporn aus Straubing.

Ruine des Neuen Schlosses in Steinach um 1950

Die Nachkriegszeit

Beim Zusammenbruch im Mai 1945 ist Max von Schmieder bereits in Steinach. Da das Alte Schloss der amerikanischen Besatzungsmacht als Kommandantur dient, wohnt er – seine Familie bleibt bis September 1945 auf der „Gschwandhütte“- kurzzeitig im sog. „Haus 105“ in der heutigen Straubinger Strasse in Steinach.

Sein Schwager Ewald Grundler, der 1943 die jüngere Schwester von Edith von Schmieder Ilse Pobell geheiratet hatte, trifft im Juli 1945, gerade aus der Gefangenschaft entlassen, in Steinach ein. Max von Schmieder beauftragt ihn – da er selbst wegen einer schweren Gelenksentzündung das Bett hüten muss – auf dem Gut Einhausen, das Max von Schmieder für seinen noch minderjährigen Sohn Wolfgang bewirtschaftet, nach dem Rechten zu sehen. Dort haben sich fremde Personen breit gemacht, die „durch die Konjunktur hier hereingekommen sind“, wie mein Vater in seinem Tagebuch vermerkt4. Erst mit Hilfe der Militärpolizei können sie zum Verlassen des Gutes gezwungen werden. Ewald Grundler bleibt auf dem nun verwaisten Gut in Einhausen und als 2 Tage später am 9.Juli 1945 seine Frau Ilse, auf der Suche nach ihm eintrifft, übernimmt er zunächst den Wiederaufbau von Gut Einhausen, um dann ab den Fünfziger Jahren auch leitende Aufgaben in der Saatzucht Steinach übertragen zu bekommen.

Zusammen mit seinem Schwager Ewald Grundler baut Max von Schmieder die Saatzucht wesentlich aus, gewinnt neue Vermehrer von Saatgut in Westdeutschland, vor allem in Unterfranken und Schleswig-Holstein. Er ist in allen wichtigen Gremien und Verbänden der Deutschen Pflanzenzüchtung tätig und wird für seine Verdienste um die Deutsche Pflanzenzüchtung 1958 mit der Bayerischen Staatsmedaille in Silber geehrt.

Kreativ sucht Max von Schmieder neue Geschäftsfelder. Man beginnt in Steinach ab 1950 mit der gezielten Züchtung von Rasengräsern. Max von Schmieder bekommt als erster deutscher Züchter 1955 mit der Sorte „Rasengold“ eine Rasensorte zugelassen.

Daneben wird in den „Baumschulen Steinach“ die Produktion und Züchtung der schnell wachsenden Baumarten Pappeln, Baumweiden und Aspen neu aufgenommen.

Nochmals sportliche Erfolge

Auch nach dem Krieg ist Max von Schmieder weiterhin ein sehr erfolgreicher Sportler. Sein geliebtes Tennisspiel betreibt er nun für Rot-Weiss in Straubing, wo er in der 1. Mannschaft auf Platz 1 steht. 1953 und 1954 wird Max von Schmieder mit immerhin 45 bzw. 46 Jahren Straubinger Stadtmeister im Herren Einzel.

Max von Schmieder als Tennisspieler bei Rot-Weiss Straubing, ca. 1953

Als hervorragender Schrotschütze findet Max von Schmieder großen Gefallen an dem von den Amerikanern nach dem Krieg nach Deutschland gebrachten Skeetschießen. Max von Schmieder bestreitet viele nationale und internationale Skeet-Wettkämpfe. Mehrfach gelingt es ihm von den 100 Tontauben im Wettkampf 99 zu treffen. Seine größten Erfolge im Skeet feiert Max von Schmieder in den Jahren 1960 bis 1962:

- Deutscher Mannschaftmeister 1960

Deutscher Mannschaftsmeister in Skeet 1960

von links: Herr Sigl(?), Konrad Wirnhier, Walter Skersies, Max von Schmieder

- 1. Platz Schwäbische Meisterschaften 1960

- 2. Platz Deutsche Meisterschaften 1961

- Internationaler Österreichischer Staatsmeister 1961

- Süddeutscher Meister 1961

- Teilnahme an der Weltmeisterschaft Oslo 1961

- 10. Platz Europameisterschaft Bern 1961

- Bronzemedaille mit der Mannschaft, Europameisterschaft Bern 1961

- 1. Platz im Qualifikationsschießen für die Weltmeisterschaften Kairo 1962

- Süddeutscher Meister 1962

- Bayerischer Meister 1962

- Niederbayerischer Meister 1962

- 2. Platz im Länderkampf Deutschland – USA 1962

- 1. Platz Internationales Wurftaubenschießen München 1963

Mit diesen Erfolgen ist Max von Schmieder bis dahin Steinachs erfolgreichster Sportler.

Mit Recht ist er besonders stolz darauf, dass er Conny Wirnhier, den späteren Weltmeister und Olympiasieger von 1972 in München, für diesen Sport begeistert und dessen erster Lehrmeister ist.

Verleihung der Ehrenbürgerwürde

Anläßlich seines 50. Geburtstages erhält Dr. Max von Schmieder 1958 die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde Steinach verliehen.

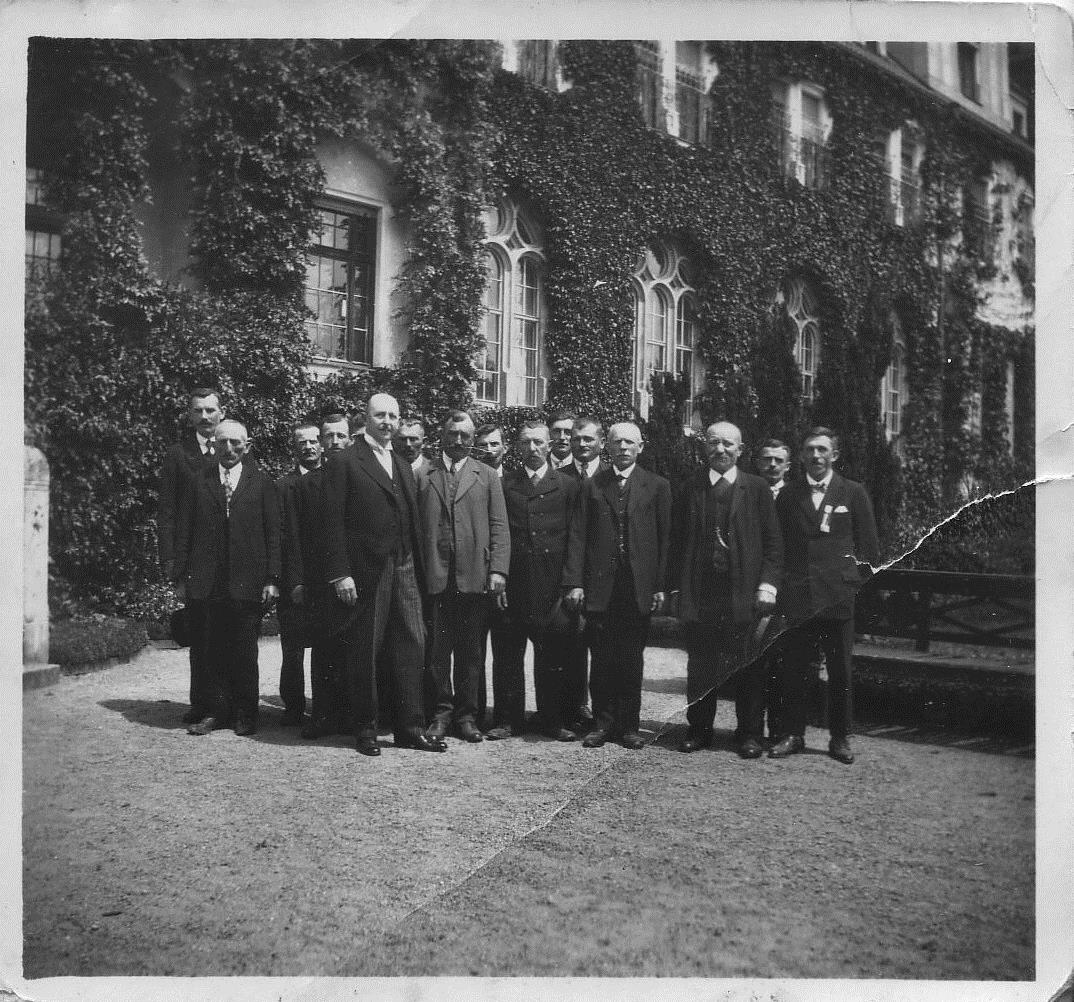

Dr. Max von Schmieder an seinem 50. Geburtstag 1958 mit seiner Mutter und einer Reihe von Mitarbeitern

Dr. Max von Schmieder an seinem 50. Geburtstag 1958 mit seiner Mutter und einer Reihe von Mitarbeitern

1. Reihe: Mary von Schmieder, Dr. Max von Schmieder, Xaver Kapfer, Frau Student

2. Reihe: Max Kapfer, Josef Ried, Walter Knobloch, Lotte Schötzau (verdeckt), Herr Stalter, Georg Oswald

3. Reihe: Karl Lauterbach, Traudl Niggl, Irmgard Geiger

4. Reihe: Leonhard Kameter, Urban Zimmermann, Paul Matthießen, Erich Frank, Fritz Theumer

Der Verkauf von Schlossgut Steinach

1963 entscheidet sich Max von Schmieder Schloss, Gutsbetrieb und Saatzucht Steinach zu verkaufen.

Im gleichen Jahr noch wird die Ehe von Max und Edith von Schmieder geschieden. Edith von Schmieder zieht 1964 nach Gut Einhausen und später ins Schloss Saulburg, das ihr Sohn Wolfgang von Schmieder 1965 kauft und renoviert. Edith von Schmieder verstirbt am 1.März 1982 und wird in Saulburg zu Grabe getragen.

Max von Schmieder erwirbt in der Nähe des Chiemsees den „Göttfriedhof“ in Meisham bei Eggstätt. Dort beginnt er mit seiner zweiten Frau Liane von Bressensdorf, die er im Januar 1964 heiratet, in ausgedehnten, von ihm neu erbauten Glashausflächen eine Rosenzucht und beliefert Blumengeschäfte in München und in der näheren Umgebung täglich mit frischen Schnittrosen.

Nach wie vor pflegt er seine sportlichen Hobbys, zum Tennis ist der Golfsport gekommen. Lange Jahre hält er ein „einstelliges Handicap“ und noch mit 82 Jahren gewinnt er die Clubmeisterschaft in seinem Golfclub in der Altersklasse „über 55“.

Im Sommer 1998 kommt er zum letzten Mal mit seiner Frau Liane nach Steinach, besucht das Familiengrab, fährt mit mir durch die Saatzucht, zum Schanzlweiher, ins Gestüt , zum Riedhaus (aber nicht zum Neuen Schloss), zum Helmberg und zum Schluss spaziert er mit Saatzuchtleiter Philipp Berner durch „seinen“ Zuchtgarten.

Am 23.Januar 1999 verstirbt Dr. Max von Schmieder im hohen Alter von fast 91 Jahren auf seinem Wohnsitz in Meisham.

Max von Schmieder im Alter von ca. 80 Jahren

Bilder:

Alben Mary von Schmieder, Hubertus Meckel, München

Liane von Schmieder, Meisham

Quellen:

- Carlmax von Schmieder, 2005: Mündliche Mitteilung

- Liane von Schmieder, 2005: Mündliche Mitteilung

- Traudl Niggl, Steinach 2005: Mündliche Mitteilung

- Ewald Grundler, 1944-45: Tagebuch

Berta von Schmieder

von Dr. Thomas Grundler und Claudia Heigl

Berta von Schmieder wird am 15.02.1916 als jüngstes Kind von Karl August und Mary von Schmieder in München geboren. Benannt wird sie nach der besten Freundin ihrer Mutter Berta Morena, der berühmten Wagnersängerin an der Münchner Hofoper.

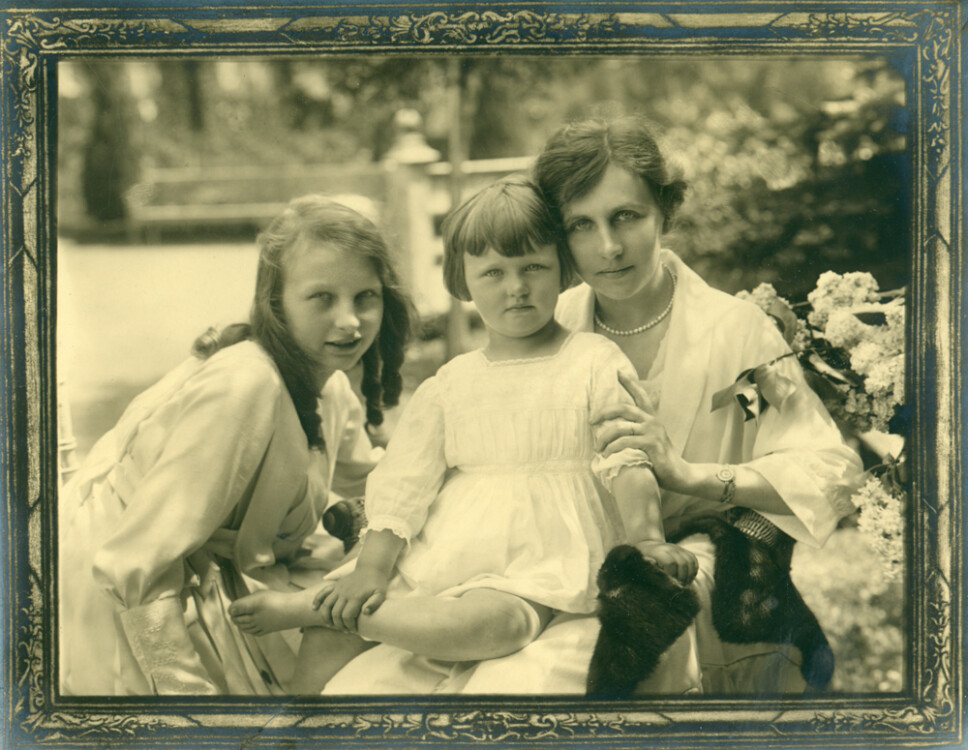

Mary und August von Schmieder mit ihren Kindern Ernestine, Berta und Max im Park des Neuen Schlosses Steinach, 1918

(Foto: Alben von Mary von Schmieder)

Das Nesthäkchen Berta ist Papa’s Liebling und wächst wohlbehütet im Neuen Schloss Steinach auf. Wie ihre älteren Geschwister Ernestine (*1905) und Max (*1908) wird auch sie von einem Privatlehrer unterrichtet und besucht keine öffentliche Schule.

Das riesige Schloss mit seiner weitläufigen Parkanlage ist für die Kinder ein Paradies. Viele Künstlerfreunde der Eltern und hochgestellte Personen des Bayerischen Adels sind oftmalige Gäste im Haus. Dies wirkt sich auch auf die Erziehung der Kinder aus.

Karl August von Schmieder mit den Kindern Berta, Max und Ernestine im Schlosspark

(Foto: Alben von Mary von Schmieder)

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges verliert August von Schmieder einen beträchtlichen Teil seines Vermögens, das in Auslandspapieren angelegt war, die nun verloren sind. Durch die Inflation 1922 und die Weltwirtschaftskrise 1928 verringert sich das liquide Vermögen von August von Schmieder nochmals erheblich. Konnte die Familie von Schmieder vor dem Ersten Weltkrieg nicht einmal die Zinsen des Geldvermögens aufbrauchen, so müssen nun Sparmaßnahmen ergriffen werden.

Mary von Schmieder mit ihren Töchtern Ernestine und Berta

(Foto Grainer)

1930 verlässt die Familie das Neue Schloss Steinach und legt es still, da die Unterhaltskosten der riesigen Schlossanlage zu hoch sind. Die damals 14-jährige Berta zieht mit ihrer Familie nach München in die Wohnung in der Ohmstraße.

Mary und August von Schmieder anlässlich ihrer Silbernen Hochzeit am 7. September 1929

Mary und August von Schmieder anlässlich ihrer Silbernen Hochzeit am 7. September 1929

mit ihren Kindern Berta, Max und Ernestine im Neuen Schloss Steinach

(Foto: Alben von Mary von Schmieder)

1934 heiratet Bertas Bruder Max und 1935 ihre Schwester Ernestine. 1937 kehrt Karl August von Schmieder zusammen mit der jungen Familie seines Sohnes Max und der nun 21-jährigen Berta zurück nach Steinach ins Alte Schloss. Dort wird im südlichen Teil des Zweiten Stocks im ehemaligen Schlosssaal für August von Schmieder und seine Tochter Berta eine eigene Wohnung eingerichtet. Max von Schmieder bewohnt mit seiner Frau Edith und den beiden Kindern Carlmax und Wolfgang das erste Stockwerk.

Bertas Mutter Mary von Schmieder bleibt in München wohnen und zieht später mit ihrer Freundin Berta Morena nach Rottach-Egern. Aufgrund ihrer freundschaftlichen Kontakte zu jüdischen Persönlichkeiten werden der Sängerin von den Nationalsozialisten unter dem falschen Vorwand, sie sei Jüdin, der Zutritt zum Nationaltheater verboten, sowie jegliches Auftreten erschwert1.

Während sich ihr Bruder Max 1937 freiwillig zur Luftwaffe meldet und 1939 am Polenfeldzug teilnimmt, bleibt Berta mit ihrem Vater und ihrer Schwägerin Edith allein in Steinach. Berta meldet sich zum freiwilligen Dienst als Krankenschwester und wird in den Lazaretten in Straubing und in Regensburg eingesetzt. Auch in Steinach hilft sie bei der Pflege von alten und kranken Menschen und ist dadurch im Dorf sehr beliebt.

Berta von Schmieder

Bild: Nachlass Ludwig Niggl

Während ihrer Tätigkeit im Lazarett in Regensburg lernt sie den verwundeten Oberleutnant Fritz St. von Königsberg kennen und lieben.

Weihnachten 1939 feiern sie ihre Verlobung in Steinach, zu der auch ihre Mutter anreist. Laut Überlieferung in der Familie löst der Bräutigam die Verbindung jedoch schon bald wieder.

Das Brautpaar mit August und Mary von Schmieder anlässlich der Verlobung

Bild: Ilse Grundler

Als Berta‘s geliebter Vater August von Schmieder am 6. März 1941 plötzlich und unerwartet verstirbt, ist dies für die Tochter ein zusätzlicher Schock. Ihr Bruder Max versieht zwar keinen Wehrdienst mehr, ist aber im Auftrag des Reichsnährstandes in den deutschen Ostgebieten unterwegs und erreicht Steinach nicht bis zur Beerdigung des Vaters und muss bald danach wieder abreisen und seinen Dienst versehen. Berta bleibt mit ihrer Schwägerin und ihren zwei kleinen Neffen Carlmax (geb. 1938) und Wolfgang von Schmieder (geb. 1939) zurück in Steinach.

Berta von Schmieder kurz vor ihrem Tod

(Foto Ilse Grundler)

Knapp sieben Wochen nach dem Tod des Vaters, stirbt die 25-jährige am 22. April 1941 in ihrem Zimmer im 2. Stock des Alten Schlosses an einer Überdosis Schlaftabletten.

Ihren Freitod hat von Berta von Schmieder sorgfältig geplant. An ihrem Todestag liefert ein Straubinger Schreiner einen Sarg in das Alte Schloss. Was zunächst für einen Irrtum gehalten wird, denn im Schloss war kein Todesfall zu verzeichnen. Erst nach längerer Nachforschung stößt man auf die verschlossene Tür von Berta’s Zimmer und bricht diese schließlich auf.

Es wird noch schnell nach der alten Hebamme Kreszenz Bachl geschickt, da diese medizinische Kenntnisse hat und in Schlossnähe wohnt. Doch auch sie kann nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

Berta von Schmieder wird sieben Wochen nach ihrem Vater in der Schmiederschen Familiengruft auf dem Steinacher Friedhof beerdigt.

Gut Einhausen, dass Berta nach dem Tod ihres Vaters geerbt hat, vermacht sie ihrem Neffen, dem erst zweijährigen Sohn ihres Bruders Wolfgang von Schmieder.

Die Beerdigung fand unter großer Anteilnahme der Steinacher Bevölkerung statt

Bilder: Max Hiegeist, Hoerabach

Der Schriftsteller und Heimatforscher Max Peinkofer nahm die tragische Geschichte der Berta von Schmieder als Grundlage für seinen 1959 erschienenen Roman „Hochzeit mit dem Tode“.

Peinkofer gibt die Geschichte jedoch nicht detailgetreu wieder, sondern verändert sie stark. Nach seiner Erzählung wohnt die Braut im Neuen Schloss Steinach und ihr Vater war noch am Leben. Auch war die Familie in dem Roman schon seit Generationen auf dem Herrensitz mit eigener Familiengruft. In Wirklichkeit war die ehemalige alte Gruft der Steinacher Schlossbesitzer aber bereits lange abgetragen. Für August von Schmieder wurde nach seinem Tod eiligst eine neue, kleine Gruft auf dem Steinacher Friedhof gemauert. Neben ihm liegen dort auch die sterblichen Überreste seiner geliebten Tochter Berta.

Überraschenderweise existiert noch eine weitere Theorie zum Freitod der jungen Frau.

Der Steinacher Pfarrer Josef Aschenbrenner hat eine Notiz hinterlassen, die er am 6. September 1957 verfasst hat2:

Im Juli 1957 kam ich ins Bad Wörishofen-Sebastianeum. Dort fragte mich Fruktus über Frl. Berta von Schmieder, die 1941 durch Schlaftabletten das Leben nahm, und die er im Lazarett der Barmherzigen Brüder in Straubing bei ihrer Tätigkeit als Krankenschwester kennengelernt hatte.

Ich berichtete ihm, daß die liebenswürdige Dame eine hochangesehene Persönlichkeit kennengelernt und sich in ihn verliebt habe, er wurde untreu, und das sei ihr so nahe gegangen, daß sie sich das Leben nahm; sie wurde beerdigt in der Schmiederschen Familiengrabstätte, die beim Tode des Herrn von Schmieder errichtet wurde; dabei wurde vom Schloß und Pfarrkirche das Steinpflaster gelegt.

Fruktus stellte den Grund zum Freitod: Verfehlte Liebe in Abrede und sagte, was Aschenbrenner Pfarrer damals in Steinach ganz neu war:

Sie habe sich über Hitler und sein Tun abfällig geäußert, deswegen sei sie vor die Alternative gestellt worden: Entweder würde sie ehrlos getötet oder sie müsse sich selbst das Leben nehmen. Das letztere hat sie getan in ihrem Zimmer im hiesigen Schloß, allgemein in Steinach bedauert.

Dieser Fund wirft ein anderes Licht auf den Freitod von Berta von Schmieder. In der Familie von Schmieder wurde nur die Version der unglücklichen Liebe weitergegeben. Allerdings waren die beiden kleinen Neffen noch im Säuglingsalter und auch später wurde über den Selbstmord der Tante in der Familie kaum gesprochen. Pfarrer Aschenbrenner maß der Aussage jedoch große Bedeutung bei, ansonsten hätte er den Vermerk nicht der Chronik beigelegt.

Was nun wirklich ausschlaggebend für Bertas Selbstmord war, kann abschließend nicht mehr geklärt werden.

Die Inszenierung des Freitodes und seine ungeklärten Hintergründe sind ein besonderes Kapitel in der bewegten Geschichte des Alten Schlosses Steinach und der Familie von Schmieder in Steinach.

1 Seite „Berta Morena“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 4. August 2020, 10:15 UTC.

URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Berta_Morena&oldid=202490086 (Abgerufen: 1. Mai 2021, 17:18 UTC)

2 Pfarrarchiv Steinach, Geschichte von Steinach mit Ergänzungen von Pfarrer Josef Aschenbrenner

Johann Baptist Schiedermayr

von Hans Agsteiner

Johann Baptist war am 23. Juni 1779 in Münster als viertes Kind des Schulleiters Johann Georg Schiedermayr und dessen Ehefrau Maria Scholastika, geb. Augustin, geboren.

Von seinem Vater wurde er früh in Singen unterrichtet und kam in seinem neunten Lebensjahr 1788 als Sängerknabe in das Prämonstratenserstift Windberg. Hier wurde er im Gesange ausgebildet und lernte das Klavier spielen, teils von einem gewissen Obergaßner, teils von seinem älteren Bruder Georg, der in Windberg Organist war.

1791 kam er in das Benediktinerkloster nach Oberalteich, wo der Grund zu seiner späteren musikalischen Ausbildung gelegt wurde.

1793 ging er nach Straubing in das kurfürstliche Studienseminar, wo er mit 14 Jahren unter den 24 Schülern der beste Orgelspieler war. Thaddäus Wolfgang Freiherr von Dürnitz, einer der besten Pianospieler seiner Zeit, erteilte ihm Unterricht. Zwei Latein-Lehrer bildeten ihn an den Instrumenten Flöte und Violine aus. Mit 15 Jahren begann er zu komponieren- ein Tantum ergo mit vier Singstimmen, ein Alma – redemtoris mater – und eine Messe in D-Dur für seinen Vater.

1796 verließ er das Seminar, da eine sehr harte Strafe des Musik-Seminarinspektors das Ehrgefühl des 17jährigen tief verletzte. Er ging nach St. Nikola, einem Chorherrenstift bei Passau, wo er anfänglich als Bassist, dann als Organist angestellt wurde.

Schiedermayr wollte eine Priesterlaufbahn einschlagen und hatte bereits das zweite Jahr der Theologiestudien begonnen, als die Aufhebung der Klöster 1802 seinen Entschluss Geistlicher zu werden, mächtig erschütterte. Er bewarb sich auf die vakant gewordene Stelle des verstorbenen Türmermeisters Eggerstorfer in Schärding. Die Vergabe der Stelle war jedoch mit der Bedienung verbunden, einer der drei hinterlassenen Töchter von Eggerstorfer zu heiraten, wobei die Älteste den Vorrang hätte. Trotz seines Vorspiels, dass großen Beifall fand, wurde er abgewiesen, da er sich nicht entschließen konnte die älteste Tochter zur Frau zu nehmen.

Am 24. Februar 1804 kam er nach Linz, wo er unter dem damaligen Dom- und Stadt-Kapellmeister Franz Glöggl in der Kirche, im Theater und bei der damals bestehenden Bürgergarde zu verschiedenen Instrumente verwendet wurde, bis er in der Folge 1810, als der Erste die bisher getrennten Stellen eines Dom- und Stadtpfarr-Organisten in Vereinigung erhielt.

1807 vermählte sich Schiedermayr mit der jüngeren Tochter Eggerstorfers, Barbara, deren Bekanntschaft er bei jenem Probespiel in Schärding gemacht hatte.

Mancherlei Rückschläge, bedingt durch die damaligen kriegerischen Ereignisse und die Teuerung jener Hungersjahre, erschütterten Schiedermayrs Vermögensverhältnisse und brachten die Familie in arge Bedrängnis. In der Sorge um das Fortkommen und um seinen Kindern eine entsprechende Ausbildung geben zu können, bürdete er sich außer vielen privaten Lehrstunden zusätzlich anstrengende Tätigkeiten auf.

Als 1821 die Gesellschaft der Musikfreunde (später Linzer Musikverein) gegründet wurde, erhielt Schiedermayr das Ehrenamt eines „Leiters am Klavier“. Zu gleicher Zeit übernahm er auch den Unterricht an der 1822 gegründeten Musikschule (heute Linzer Bruckner-Konservatorium). Hier wirkte Schiedermayr mit unermüdlichem Eifer für die Ausbildung junger Talente bis zum Jahr 1837. Seine erfolgreiche Tätigkeit wurde mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. Noch einmal übernahm er auf besonderen Wunsch die Leitung der Gesellschaftskonzerte. Auch als Theaterkapellmeister (von 1835-1839) erwarb er sich große Verdienste, wenn auch diese Stelle mancherlei Unannehmlichkeiten mit sich brachte. Volle Befriedigung gewährte ihm jedoch die Arbeit im Bereich der Kirchenmusik. Seine Meisterschaft im Orgelspiel bestätigten ihm damals anerkannte Persönlichkeiten dieses Fachs.

Mit seinen zahlreichen kirchlichen Kompositionen: Messen, Vespern, Litaneien, Offertorien usw. wollte Schiedermayr vor allem die „Kirchenmusik auf dem Lande“ und bei den einfacheren Chorverhältnissen verbessern und fördern. Haydn und Mozart waren die großen Vorbilder seines kompositorischen Schaffens, wobei er künstlerische Gediegenheit mit Popularität zu vereinen suchte.

Gegen Ende des Jahres 1839 waren die Anzeichen einer schweren Erkrankung festzustellen. Trotzdem versah Schiedermayr an den Weihnachtstagen den gesamten Kirchendienst. Ganz erschöpft musste er nach Hause gebracht werden. Rasch nahmen seine Kräfte ab. „So schnell kann doch der Tod nicht kommen – er muss doch vorher anklopfen“, meinte er, ehe er sich der notwendigen Operation unterzog. Diese verlief zwar glücklich, unvorhergesehene Begleitumstände und ein Schlaganfall machten seinem Leben am 6. Januar 1940 ein Ende.

Aus seiner Ehe mit Barbara Eggerstorfer (1783-1858) gingen acht Kinder hervor:

- Johann Baptist Schiedermayr (1807-1878),

studierte Theologie mit der abschließenden Promotion zum Dr. theol., er wurde 1830 zum Priester geweiht. Seit 1845 gehörte er dem Linzer Domkapitel an, wo er zur Würde eines Domdechants und eines infulierten Dompropstes emporstieg;

- Joseph Schiedermayr (1808 - 1819)

- Maria Schiedermayr (1810 - 1889)

- Wilhelm Schiedermayr (1812 - 1855), Amtsvorstand des Bezirksamts und -gerichts in St. Florian

- Barbara Schiedermayr (*1814)

- Rosa Schiedermayr (1816 - 1874)

- Karl Schiedermayr (1818 – 1895)

zeigte schon in frühester Jugend ein bemerkenswertes musikalisches Talent. Sein Vater drängte jedoch auf ein naturwissenschaftliches Studium. Er studierte seit 1837 an der Universität Wien Medizin und erlangte 1843 die Doktorwürde der Medizin. 1845 begab er sich in seine Vaterstadt Linz, um dort die ärztliche Praxis auszuüben. Sein besonderes Interesse für die Botanik, vorzugweise für die Kryptogamen (= blütenlose Pflanzen) veranlaßte ihm 1849 zur Übersiedlung nach dem Markte Kichrdorf im Kremstal. Er bekleide die Stelle eines Bezirksarztes für Kirchdorf und Steyr, war Korrespondent der meteorologischen Zentral-Anstalt und Mitglieder mehrerer ärztlichen und naturwissenschaftlichen Gesellschaften und Vereine. Außerdem veröffentlichte er größere Abhandlungen und zahlreiche Aufsätze in den einschlägigen Fachzeitschriften. Schiedermayr starb als hochgeschätzter Experte der Botanik.

- Josef Schiedermayr (1821-1874), Advokat

Quelle:

Agsteiner Hans, Steinach – Eine Heimatgeschichte und Chronik der Gemeinde Steinach mit den Gemeindeteilen Münster, Agendorf und Wolferszell, 1996

Scharnagl A., Johann Baptist Schiedermayr in „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“, Band 11 derselbe „Anton Bruckner lernte von ihm“. Johann Baptist Schiedermayr zum 200. Geburtstag, Straubinger Kalender 1979

Josef Schlicht

Schlossbenefiziat, Heimatforscher und Klassiker der bayerischen Volkskunde

von Hans Agsteiner

Am 18. März 1832 wurde Josef Schlicht in Geroldshausen in der Hallertau (Marktgemeinde Wolnzach) geboren. Seine geistliche Laufbahn führte ihn 1871 nach Steinach, wo er bis zu seinem Tod am 18. April 1917, also 46 Jahre lang, als Schlossbenefiziat wirkte.

Als Volkskundler und Volksschriftsteller brachte es Schlicht zu großer Berühmtheit. Seine Veröffentlichungen wurden weit über Bayern hinaus bekannt und gerne gelesen. Ein Freundeskreis brachte dies auf einer Gedenktafel in der Steinacher Pfarrkirche mit folgendem Spruch zum Ausdruck: „Wie keiner kannte, liebte und schilderte er das altbayerische Bauernland“.

Die Geschichte von Steinach wurde von ihm ausführlich erforscht und veröffentlicht.

Das Andenken an Josef Schlicht wird in der Gemeinde Steinach hochgehalten. So ist ihm u. a. ein Straßenname gewidmet – die Schlichtstraße in der Oberen Siedlung – und die Grundschule Steinach trägt seinen Namen.

Josef Schlicht ist auch heute noch von überregionaler Bedeutung. Mehrere seiner Bücher wurden neu aufgelegt, seine Erzählungen erscheinen in Zeitschriften und Kalendern und der Landkreis Straubing-Bogen ehrt seit 1977 Persönlichkeiten, die sich besonders herausragende Verdienste um Heimat, Kultur und Brauchtum erworben haben, mit der Verleihung der Josef-Schlicht-Medaille.

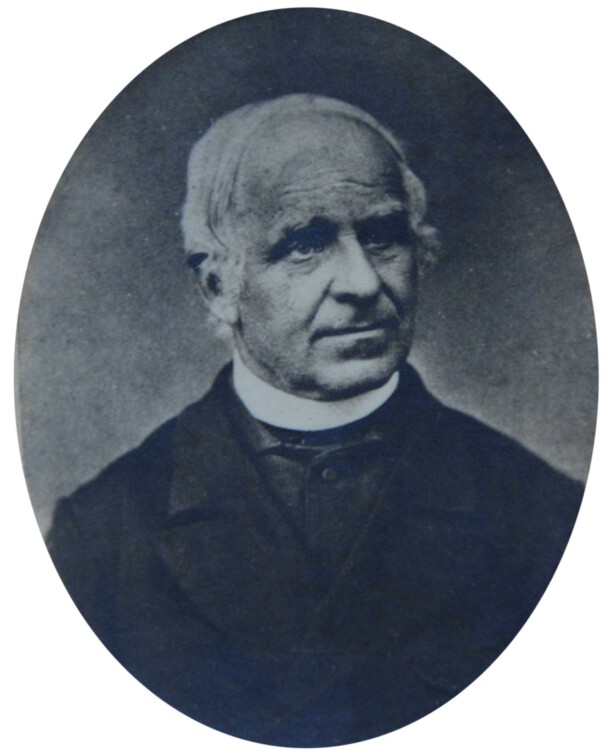

Josef Schlicht

aufgenommen ca. 1890

(Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach, Nachlass Ludwig Niggl)

Arme Kindheit

Josef Schlicht war der erstgeborene Sohn einer kinderreichen Gütlersfamilie, die einen Hof mit 14 Tagwerk bewirtschaftete. Von seinen 17 Geschwistern überlebten elf das Kleinkindalter nicht.

Sein Vater war „in der Junggesellenzeit ein Zither-, Sing- und Schützenblut, ohne Falsch von je, ehrliebend, sehr viel Gemüt; seine Mutter liebherzig, flink, frohsinnig, in Rede und Gebärde eine Landanmut von ihrem Jugendgeschäft, dem Kleidermachen“. So berichtet Schlicht über seine Abstammung.

Josef Schlicht wäre beinahe unehelich zur Welt gekommen, da die „Bauernfünfer“ (Vorläufer des Gemeinderats) die Eheerlaubnis für seine Eltern mangels Vermögen verweigerten. Heiraten durften damals – mit Blick auf die Armenkasse – nur, wer eine gesicherte Existenz aufweisen konnte. Schlichts geistliche Laufbahn wäre als uneheliches Kind kaum möglich gewesen. Aber es kam anders. Schlichts Vater erbte das „Bergmartlgütl“ und konnte nun seine große Liebe heiraten. Die 1830 geborene illegitime Tochter Theresia wurde legitimiert.

Der malerische gelegene Ort Geroldshausen, Marktgemeinde Wolnzach in der Hallertau -

Hier ist Josef Schlicht am 18. März 1832 geboren und hier verbrachte er seine Kindheit

(Foto: Hans Agsteiner, Februar 2007)

Nach Schlichts autobiographischen Angaben verlebte er anfangs eine frohe, dann aber eine eher traurige Kindheit. Mit drei Jahren hat der kleine Josef Glück im Unglück. So beschreibt er später ein gefährliches Erlebnis: „Aus Lebenslust mit Armen und Beinen schlegelnd, glitt er, hinaus in das Feld auf dem Ernteleiterwagen, unversehens seiner Mutter vom Schoß und kugelte dabei so unter den leeren Erntewagen hinein, dass ein Hinterrad aufstieg und kaltblütig über seinen Kopf hinwegging: „Es tat ihm sonst weiter gar nichts, als dass es ein wenig bremselte und die jugenddämmrigste Rückerinnerung in sein drittes Lebensjahr ist“.

Es waren zunächst frohe unbeschwerte Kinderjahre, ausgefüllt mit Spiel und kleinen Arbeiten für die Familie.

Am 8. Oktober 1838, der kleine Josef war gerade mal sechs Jahre alt, starb seine Mutter bei der Geburt eines Geschwisterchens im Alter von 30 Jahren. Die neugeborene kleine Theresia folgte ihr am 27. Oktober im Tode nach.

Es klingt wie Erinnerung an die Leichenfeier seiner „liebherzigen, flinken, frohsinnigen“ Mutter, wenn er später in seinen „Kulturskizzen“ schreibt: „Er steht am Grab seiner Mutter, gegängelt von der kindlichen Liebe. Begreiflich, da unter geweihter Erde liegt jenes Auge, das über ihn gewacht, jenes Ohr, das sich nie seinem Hilferuf verschlossen, jener Mund, der um seinetwillen gedarbt, jenes Herz, das für ihn geschlagen, jenes Haupt, das auf sein Glück gesonnen… Und habt ihr denn, als wir sie wegtrugen aus ihrem Hause, nicht gehört das herzzerreißende unstillbare Wimmern und Wehklagen ihrer Kinder? Mann und Kinder weinen untröstlich um die gute Mutter.“

Blutet bei Schlichts Erzählung nicht das Kinderherz wieder?

Ehemaliges Elternhaus von Josef Schlicht in Geroldshausen

(aus: Rupert Sigl, Josef Schlicht - Der rechte treue Baiernspiegel, Rosenheim 1982)

Das Gebäude war zu Schlichts Zeiten eingeschossig und mit einem Strohdach gedeckt.

Bis etwa 1955 hatte es einen Giebelerker über der Haustür. Um 1955 wurde es um ein Geschoss erhöht (siehe Bild).

1978 wurde Schlichts Elternhaus abgebrochen und durch den heutigen Neubau mit einer Erinnerungstafel für Josef Schlicht über dem Eingang ersetzt.

(Freundliche Informationen durch den Urgroßneffen von Josef Schlicht, Herrn Matthäus Schlicht, im Februar 2007)

Seine „ereignisschwere Knabenzeit“ konfrontierte ihn ständig mit dem Tod und gerade mit dem Sterben jener Menschen, die ihm besonders nahe standen, sein erster Lehrer und sein erster Pfarrer. Während der Pfarrer geistesgestört ins Wasser sprang, brachte sich der ledige Lehrer nach einem Wirtshausbesuch selbst Verletzungen am Arm bei und verblutete.

Schlichts Vater heiratete wieder. Mit dem Einzug der Stiefmutter war für den kleinen Josef aber die Nestwärme entschwunden. Schlicht schreibt in seiner Autobiographie: „Den ersten Lebensbund seines Vaters schloss die Liebe, den zweiten nur mehr das Geld; daher brachte dieser wohl noch einen starken Kinderzuwachs von sechs lebenden Köpfen, aber die wahre Harmonie der Seelen niemals. Nach seinem sechsten Jahr hörte das Vaterhaus auf, ihm sein trautes, süßes Heim zu bleiben. Er selbst war freilich auch kein stilles, kosiges Stiefkind, eher ein halsbrechend wilder Bube: Auf dem First des Elternhauses (s’war noch das alte liebe Strohdach) auf dem Kopfe stehend, das zählte noch lange nicht zu den tollkühnsten Stücken“.

Erinnerungstafel an Josef Schlicht

an dessen Geburtsstätte in Geroldshausen, Hauptstraße 44

(Foto Hans Agsteiner, Februar 2007)

Da sich noch weitere nachkommende Geschwister um den Tisch drängten, musste der Vater daran denken, den Ältesten von der Suppenschüssel wegzubringen. Er sollte das ehrsame Stiefelmachen erlernen. Doch dagegen sperrte sich der Quicklebendige, und er wurde Hüterbub.

Er war ein gewitztes Bürschlein und fand das Wohlgefallen seines Pfarrers Josef Hilmer, der ihn dann nach dem herkömmlichen Lehrjahr im Pfarrhof für eine geistliche Laufbahn im Auge hatte.

Studienjahre in Metten und Regensburg

Es folgen nun acht Lateinschul- und Gymnasiumsjahre im Benediktinerkloster Metten.

Dort gehörte er „niemals unter die Ersten, aber auch unter die Letzten niemals, sondern jedes Mal und unentwegt zur Kern- und Mittelgruppe“, so schildert er später diese Jahre.

Am 12. August 1852 erhielt Schlicht das Reifezeugnis. Eigentlich wollte er an der Universität studieren, doch scheiterte dies am fehlenden Geld. In dieser Zwangslage richtet er ein erfolgreiches Gesuch an „Seine Bischöflichen Gnaden“ um Aufnahme ins Klerikalseminar: Nach dem Studium am Lyzeum waren die religiösen Übungen im Priesterseminar an der Reihe.

Am 12. August 1856 erhielt Schlicht die Subdiakonats- und am Tag darauf die Diakonatsweihe.

Am 16. August desselben Jahres wurde er im Hohen Dom zu Regensburg von Bischof Valentin von Riedel zum Priester geweiht. Als „Supernumerarius“ (wörtlich: „Überzähliger“) wurde er eingesetzt, wo er gerade nötig war.

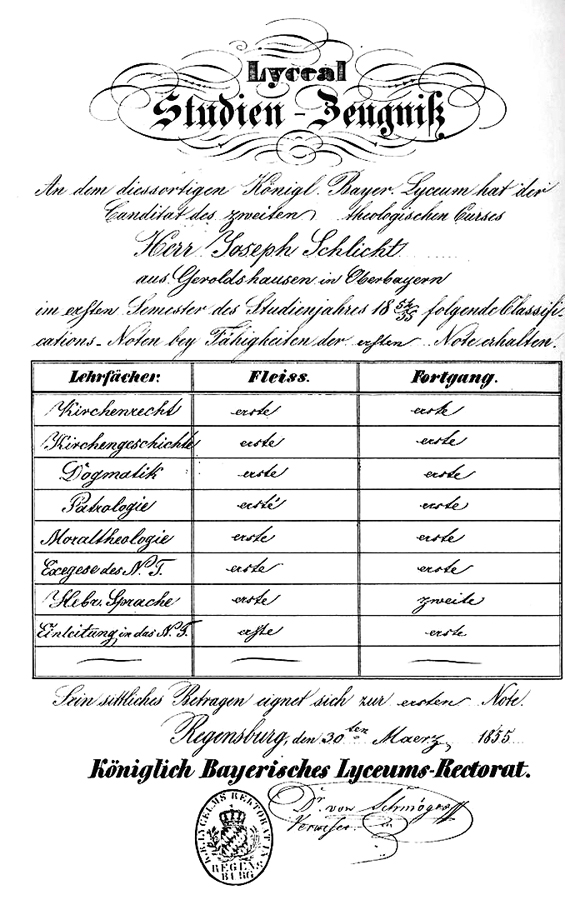

Schlichts Hochschulzeugnis von 1855

Schlichts Hochschulzeugnis von 1855

(aus: Rupert Sigl, Josef Schlicht - Der rechte treue Baiernspiegel, Rosenheim 1982)

Schlichts Reisen

Vor seiner Priesterweihe 1856 wollte der junge Mann noch etwas von der Welt sehen. 1853 reiste er so nach Prag, Dresden, Berlin, Hamburg. In Hamburg erlebt er eine internationale Stadt, wundert sich über die „14 – 18 thousands of joy-girls“, sieht ganze Züge von Auswanderern. Dann geht es weiter nach Braunschweig, Leipzig, nach Vierzehnheiligen und Bamberg und endlich nach München.

Den Süden erwandert Schlicht in seinem ersten theologischen Jahr, 1854: Kochelsee, Murnau, Hohenschwangau, Hindelang und Immenstadt, nach Lindau und Konstanz.

Im nächsten Jahr wandert er über Ulm, Straßburg und Chalons auf die berühmten „Katalaunischen Felder“. Paris war ihm mehr als eine Messe wert. Auf der Rückreise steigt er bei einem Landpfarrer in Burgund ab. Dann ging es über Basel und Zürich nach Einsiedeln.

Von seinen mindestens 20 Reisen, von denen er später viele aus Steinach antrat, sind noch zu nennen: Böhmen, Franken, Oberschwaben, drei nach Kärnten, Tirol, die Steiermark und Vorarlberg, Rheinland und ins Oberland, Wien und Ungarn.

Schlicht verliebt, aber abgebrannt!

Dr. Rupert Sigl schreibt im „rechten treuen Baiernspiegel“: „Als er auf der Heimkehr von seiner Nordenfahrt an einem Abend in froher Runde sein Herz an ‚Amalie’ verlor und ihre offenbar einseitige Liebe in einem Gedicht besingt, mochte ihm seine finanzielle Ohnmacht und Misere noch grausamer erschienen sein: "Nur Tränen können wir vergießen… Die Lieb ist in uns viel zu kräftig, als dass sie in uns bleiben soll".

So hat auch die unabdingbare Not das Problem der Liebe mit entschieden. Obschon ein Pfennigfuchser von Kleinauf, ging es Schlicht gerade in dem Jahr vor der Priesterweihe sehr nass ein. Er stand sogar mit seinem Talar in der Kreide.

Erste Stationen seiner geistlichen Laufbahn

Zwischen 1856 und 1870 war Josef Schlicht an fünf verschiedenen Orten als Kooperator beschäftigt: 1856 in Ensdorf, 1857 in Ergoldsbach, 1858/59 in St. Nicola in Landshut, 1859-69 in Oberschneiding, 1869/70 in Tunding, 1870 in Stadtamhof.

Die Gemeinden, an denen Schlicht tätig war, wiesen unterschiedlichen Charakter auf. Schlicht war sowohl mit rein bäuerlich-ländlicher als auch mit städtischer Struktur durch seine Versetzungen vertraut.

Damals sprach noch niemand von Priestermangel, sodass er in Oberschneiding fünf Jahre als Unter- und zweiter Kaplan und fünf weitere als Ober- und einziger Kaplan beim Pfarrer und Dechant Tobias Leutner verbrachte. Bei diesem Muster an volksnaher Seelsorge lernte Schlicht seine Gäubodenbauern sehr genau kennen.

Der "kloa Herr" von Schneiding

Schlicht schreibt in seiner Autobiographie über diese Zeit: „Diese gäuländische Zeit, namentlich die frühere Hälfte, war überaus schön, so schön, dass ihm der Gedanke oder gar das Fieber, auch einmal Pfarrer zu werden, nicht im entferntesten kam …. Im Verkehr mit der ganzen rund umliegenden Geistlichkeit fehlte nichts; denn auf allen vier Weltecken des Pfarrsprengels hatte er einen Bauern, der einen Schießer für ihn bereit hielt, im Sommer mit Kutsche, im Winter mit Schlittengeißl, einige Zeit gab es sogar einen habsburgischen Husarenbraun aus dem italienischen Feldzug von 1859 zum Ausritte.“

Der ehemalige Pfarrhof in Oberschneiding, erbaut 1858

(aus: Rupert Sigl, Josef Schlicht - Der rechte treue Baiernspiegel, Rosenheim 1982)

Als Josef Schlicht am 3. September 1859 in dem mächtigen Gäudorf Oberschneiding eintraf, war dort Josef Pritzl erster Kaplan, "da grouß Herr", der beinahe siebenthalb Schuh lang war (Anm.: über 2 Meter)“. Er besaß zu seiner großen Kooperatur die entsprechende leibliche Höhe und Dicke wie eine gute alte bayerische Stundensäule, und dazu die gesetzte, ernste, ruhige Gangweise, Gebärde und Rede. Wenn „da Kloa und da Grouß zu Weihnachten, Ostern oder Pfingsten dem Pfarrer levitierten, ging in der Tat beim Friedenskuß der Kloa dem Groußn nur bis zum Nabl“.

Schlicht war nicht nur in seiner Kindheit ein quicklebendiger Junge; diese Eigenschaft ist ihm bis ins Alter erhalten geblieben.

Einen jähen Schrecken jagte er einer abergläubischen jungen Mutter ein. Er musste als so genannter „kleiner Herr“ (d.h. Unterkooperator) wegen Abwesenheit des Oberkooperators ihren Knaben taufen. Als die Hebamme mit dem Kind heimkam, die Frage: „Was für einer hat ihn denn getauft?“ Und sogleich die Wehklage der Wöchnerin: “Mein Gott, möchte mir der Bub ein rechter Unend (=Auftreiber) werden!“.

Die kreuzbrave Bauersfrau, welche den kleinen Herrn (vielleicht nicht ganz ohne Grund) für allzu lebendig hielt, bangte (darin natürlich ohne Grund), dass derselbe bei der Taufe seine Lebendigkeit und damit ein strampelndes Temperament auf ihren Säugling übertragen hätte.

Schneiding, diese Bauernmetropole, darf sich rühmen, Schlichts Bild vom Baiern und Bauern wesentlich geprägt zu haben. Die Pfarrei und die umliegenden Bauerndörfer bildeten den Goldgrund zu unzähligen Szenen und Bildern (Sigl).

Erste schriftstellerische Schritte

In die 1850er Jahre fiel die erste Beschäftigung Schlichts mit volkskundlichen Schriften. Gegen Ende der Oberschneidinger Zeit (um 1868) wurde Schlicht von Georg Aichinger, dem Schriftleiter des „Straubinger Tagblatts“ gebeten, Beiträge für die Zeitung zu liefern. Aichinger war mit Schlicht in Metten und dessen Beichtvater in Azlburg. Schon bald erkannte Aichinger Schlichts schriftstellerische Begabung.

Er brachte Schlicht zur Schriftstellerei: Georg Aichinger, Redakteur und Beichtvater

(aus: Rupert Sigl, Josef Schlicht - Der rechte treue Baiernspiegel, Rosenheim 1982)

Unter dem Titel „Von der Hienharter Höhe“ (ein Gutshof in der Nähe von Oberschneiding) erschienen ab dem 18. Juli 1868 unregelmäßige „Landskizzen“ von Schlicht im „Straubinger Tagblatt“. Waren es am Anfang lustige Geschichten, die gern gelesen wurden, so entstanden nach und nach auch ernste politische und kirchliche Artikel.

Schlicht liebte die Leute, so wie sie waren, mit ihrem Dorfjux, wie sie einander aufzwickten, miteinander kämpften, die Kleinen gegen die Großen. „Dem Seniorbauern“ und der „Plendlbäuerin“, bei denen er ein- und ausging, hat er seine besten Portraits gewidmet.

Das vielsagendste Kulturbild malte er vom „Aumer von Gmünd“, der von einem tollwütigen Hund gebissen, wochenlang dem Tod vor Augen, seine wahre Größe im Sterben erreichte.

In Tunding und in Regensburg

Schlicht berichtet in seiner Autobiographie über seine weiteren Einsätze: „Im Jahre 1870 folgten der weniger schwere Kaplanposten und das Pfarrprovisorat in Tunding und 1871 … die Kommendistenstelle auf dem Benefizium zu Stadtamhof; ebenfalls ein schönes Jahr mit all jenen vielen Anregungen, welche das hochbegehrte kirchliche Geistes-, Vereins- und Kunstleben Regensburgs unter der Bistumsführung des Bischofs Dr. Ignatius von Senestrey jederzeit reichlichst bietet“.

Für den Schriftsteller und Volkskundler war Tunding-Lengthal ungewöhnlich fruchtbar. In diesem abgelegenen Holzland fand Schlicht das alte Brauchtum besser erhalten als in dem noblen, echten Gäudorf Schneiding. Hier notierte er bei einer Hochzeit, was wir später in seinem Büchlein als „Landhochzeit“ finden.

1871 - Schlicht wird Schlossbenefiziat in Steinach

Eng verbunden mit dem Steinacher Schloss ist das heute noch bestehende Schlossbenefizium, das auf eine uralte adelige Stiftung zurückgeht. Im Jahre 1336 hat das Rittergeschlecht der Warter von der Wart durch Kauf den Steinacher Edelsitz übernommen. Noch im selben Jahr errichtete Ritter Ekolf von der Wart am Turm der Pfarrkirche St. Michael die Begräbnisstätte der steinacherischen Warter und erbaute darüber die Kapelle St. Maria, in der er mit einem Zinskapital von 3 600 Regensburger Pfennigen eine „Ewige Messe“ für das Seelenheil seines Geschlechts stiftete. Durch Zustiftungen wurde das Benefizium auf bessere finanzielle Beine gestellt, sodass ein Schlossbenefiziat sein Auskommen hatte. Das Steinacher Schlossbenefizium ist ein sog. Inkuratbenefizium, d.h. ein Benefizium ohne Kura. Daneben bestand die Burgkapelle St. Georg, die nach ihrem Abbruch im 16. Jahrhundert durch die heutige Schlosskapelle ersetzt wurde. Der Schlossbenefiziat hatte – nach Schlichts späteren Forschungen – folgende Aufgaben zu erfüllen:

- An der Begräbnis- und Benefiziumskapelle St. Maria in der Woche die zwei Stiftmessen für die verstorbenen Warter lesen.

- An der Burgkapelle St. Georg ebenfalls in der Woche zwei Messen lesen.

- Darüber hinaus die Messen an jedem Feiertag in der Burgkapelle zu zelebrieren, wenn die Schlossherren nicht zur Pfarrkirche gehen können oder wollen.

- In den vier Quatemberzeiten eine Brotspende an die Armen der Hofmark geben.

Die Steinacher Schlosskapelle St. Georg - Wirkungsstätte des Schlossbenefiziaten

Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Dem Benefiziaten wurde ein eigenes Haus gekauft, „wohlgebaut und wohlgelegen“. Dazu bekam er noch 34 Tagwerk Feld und Wald. Das Patronatsrecht am Benefizium hatten natürlich die Stifter und ihre Nachfolger bzw. die Steinacher Schlossherrschaft und die Krone. Die Patronatsherren konnten den Benefiziaten vorschlagen. Nach und nach verlagerte sich das Benefizium von der Gruft- und Stiftungskapelle St. Maria an die Schlosskapelle St. Georg. Die Marienkapelle mit ihren Begräbnisstätten wird im Jahr 1798 als „gänzlich baufällig“ bezeichnet und schließlich abgebrochen.

Josef Schlicht nach einer Fotografie vom 3. Januar 1898,

aufgenommen für seine Autobiographie und das "Niederbayern-Buch"

Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

1871 erhält Josef Schlicht das Steinacher Schlossbenefizium und wird Schlossbenefiziat. In seiner Autobiographie von 1898, in der er von sich immer in der dritten Person redet, als schaue Schlicht sich selber zu, berichtet er über die damaligen Vorgänge:

„Nach jenem Jahre stellte sich merkwürdigerweise auch bei ihm ein Fieber ein; allerdings nicht das Pfarrfieber; denn dieses durfte sich damals mit 20 Kaplanjahren erst einstellen, aber das Expositusfieber, und weil sich auch das mit 16 (Priester-) Jahren noch zu früh einstellte, so war es eigentlich nur ein Hausschlüsselfieber. Und den bot ihm, nachdem das Folium der Kuratpfründen noch zu allem und jedem den Kopf wiegte, das Benefizium von Steinach in reizendster Landlage in Niederbayern und aus königlichem Patronat“.

In Steinach erwartete Schlicht – so Rupert Sigl in „Josef Schlicht – Der rechte treue Baiernspiegel“, im Folgenden „Sigl/Baiernspiegel“ genannt – eine Sinekure (Anm. = eine einfache Arbeit) für sein Werk, das viel freie Zeit als Preis verlangte, zumal er ein langsamer Schreiber war. Er brauchte eine lange Anlaufzeit, um „hoaß zu werden“; dann erst begann die Sprache mit ihm zu spielen und zu flirten, die Einfälle, die erst nur tröpfelten, fingen dann zu nieseln, zu rieseln, zu rinnen, zu gießen und niederzuprasseln an, um plötzlich wie blind herumzutasten nach einem bestimmten Ausdruck, den er ahnte, aber nicht fand. So musste er jedes Blatt immer wieder neu schreiben, bis er „abbellte“ wie ein Hund. Darum sind seine Seiten, die uns erhalten blieben, ohne jede Korrektur.

Nicht zu klären ist es nach Sigl, wie Schlicht auf Steinach verfiel. Sigl vermutet, dass sein Vorgänger Franz Xaver Leonhard über Georg Schießl die Fäden knüpfte. „Am 24. August 1871 um Steinach beworben“, notiert er in seinem Taschenbuch. Am 27. August setzte ihn der Steinacher Schlossbesitzer Eduard von Berchem-Königsfeld in Kenntnis, „dass das Benefizium erledigt wird – im Fall Sie zu einer Besprechung kommen wollen“.

Am 13. Oktober meint Berchem-Königsfeld, die Sache sei im Ministerium. „Man hat Sie meinem Wunsch gemäß primo loco vorgeschlagen. Der Referent meint, der Minister wird dabei bleiben. Wenn der also keinen Strich dazwischen macht, wären alle Chancen für Sie, und ich glaube, Sie können sich schon vorbereiten, im Erinnerungsfall recht bald zu kommen, da es meiner Frau beschwerlich ist, in die Pfarrkirche zu gehen“. Im Vertrauen verriet er Schlicht, dass er allgemein getadelt werde, weil er einen so jungen Herrn wünschte. Am 15. November wurde Schlicht als Schlossbenefiziat in sein Amt eingeführt.

Eduard von Berchem-Königsfeld, dessen Mutter eine Gräfin von Königsfeld war, hatte 1839 das Schloss Steinach gekauft und 1860 den Adelstitel „von Berchem-Königsfeld“ verliehen bekommen. Auch seine Frau Natalie, eine geborene Gräfin von Deym zu Arnstorf, rechtfertigte diesen neuen Titel, war doch ihre Mutter Josefine eine Gräfin von Königsfeld. Der neue Schlossherr machte den beiden Berchem-Linien, der gräflichen wie der freiherrlichen, alle Ehre. Er konnte das Schlossgut Steinach auf 1 450 Tagwerk vergrößern.

Eduard Freiherr von Berchem-Königsfeld

Bild: Familie von Berchem

Schlicht wohnte im Benefiziatenhaus, in der Nähe der Pfarrkirche, las am Morgen in der Schlosskapelle die Messe um halb acht Uhr und im Sommer sogar um halb sieben. Zum Widdum gehörten zu Schlichts Zeiten 45 Tagwerk, davon allein 34 Tagwerk Holz, das wenig abwarf. Die Warterische Inkuratspfründe, wie sie richtig hieß, war eine „Arbeitspfründe bescheidensten Anspruchs“, sagt er selbst, der 42. Schlosskaplan.