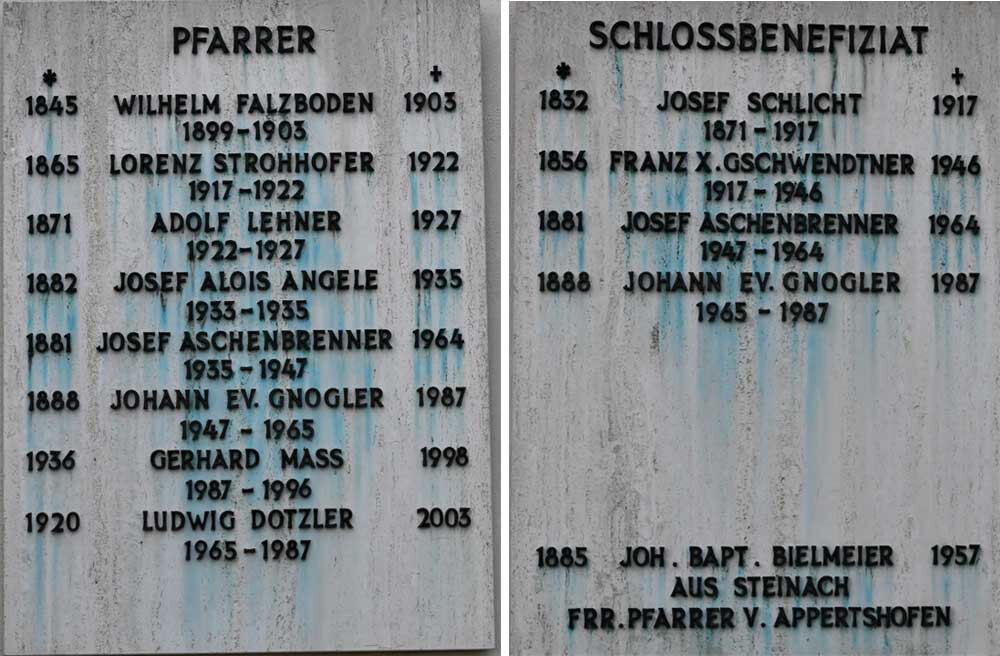

Die Pfarrer in Steinach

nach Josef Schlicht

Nach Josef Schlicht wurde die Pfarrei vom Augsburger Domkapitel - dem damaligen Grundherrn - errichtet, wobei das Gründungsjahr nicht mehr ermittelt werden kann.

Lt. Joseph Schlicht wird 1121 ein Franz Erber in der "Geschichte der Stadt Cham" von Joseph Lukas, als erster Pfarrer von Steinach genannt. Ein Pfarrer ohne Namen und die Pfarrkirche wird im Urbar des Herzog Heinrichs I. von Landshut von 1280 erwähnt: „dass er von seiner Kirche St. Michael das jährliche Stiftgeld von 60 Regensburger Pfenninge an das Domkapitel Augsburg erlegt, zur Anerkennung der Grundherrschaft und des Präsentationsrechts“.

Im Regensburger Pfarrverzeichnis von 1326 wird Stainach als Seelsorgestelle aufgeführt.

1. Franz Erber (1121)1

2. Konrad (1332)2

3. Friedrich (1402)

4. Bernhard Straub (1426)

5. Georg Erber (1433)

6. Nikolaus Moll (1470), Doktor der Theologie

Peter Hann (1486) von Pondorf als Pfarrprovisor3

7. Albert von Rechberg (1490-1500)

adeliger Augsburger Domherr, resignierte in der Pfarrei

8. Sebastian Breu (1500-1508), Magister der Theolgie

Gehörte wohl, wie der Steinacher Schlossbenefiziat Ulrich Breu, der Straubinger Patritzierfamilie Breu an.

9. Friedrich Kiener (1508-1519), Doktor der Theologie

War wohl wieder ein Augsburger Domherr.

10. Wolfgang Hofer (1519-1535)

Im Jahr 1535 geht die Pfarrbesitzung durch Kauf vom Augsburger Domkapitel auf die bayerischen Herzöge über.

11. Johann Beyger (1535-1541)

12. Ambros Thalmaier (1541-1554)

Bruder des Abtes Thalmaier von Kloster Windberg, wohl auch Verwandter des chorherren Christoph Thalmaier aus Pfaffmünster.

13. Johann Wiesheimer (1554-1556)

14. Sigmund Schnitzer (1556-1560),

lebte in einer Priesterehe

15. Leonhard Vogel (1560-1569),

ging von der Pfarrei flüchtig, wegen eines Vorkommnisses, das im Pfarrarchiv als ein "Verbrechen" bezeichnet wurde, aber nicht weiter genannt ist.

16. Jakob Trommel (1569-1573),

wandte sich der "neuen Lehre" Luthers zu und mußte die Pfarrei Steinach von 1573 bis april 1574 verlassen. Er konvertierte jedoch wieder zum alten Glauben und kam nach Steinach zurück.

17. Johann Dietele (Dietl) I. (1575-1577)

Johann Dietele ging von Steinach als Pfarrer nach Leiblfing und kam 1581 als Benefiziat nach Steinach zurück.

18. Johann Dietele (Dietl) II. (1577-1578)

Als Nachfolger kam sein Bruder gleichen Namens.

19. Georg Dietle (Dietl) (1578-1586)

Georg Dietle war ein Sohn des Erstgenannten Johann Dietele.

Als Hofratspräsident Dr. Wiguläus Hundt den Edelsitz Steinach 1583 kaufte, da erwies ihm Herzog Wilhelm V. eine ganz besondere Fürstengnade. Er trat das Pfarrpatronat von Steinach dem Hofmarksherrn ab. Dieser Gnadenerweis blieb während der gesamten Besitzzeit der Familie Hundt.

20. Andreas Eckenhofer (Eggenhofer) (1586-1612)

Eckenhofer stammt von München und bekam von Wiguläus von Hundt I. auch das Benefizium in Steinach übertragen, mit der Auflage einen neuen Pfarrhof samt Ökonomiegebäude neu zu erbauen, was er auch tat. Lt. Josef Schlicht "beweibte" er sich und bekam dafür einen Prozess. Der Pfarrherr hatte jedoch als verbrieftes Recht einen "gefreiten Gerichtsstand", so dass ihm der Steinacher Patronatsherr nichts anhaben konnte. Schließlich erdrosselte ihn ein erbgieriger Blutsverwandter beim "Geldschäffel". Im Pfarrarchiv ist noch das Inventurverzeichnis nach seinem Tod über seine Besitztümer vorhanden.

21. Simon Staingräber (1612-1634)

1616 überlebte er einen Blitzschlag, bei dem er vorübergehend gelähmt wurde. Am 16. Dezember 1633 floh er vor den schwedischen Soldaten, fiel aber in seinem Versteck in Elisabethszell in deren Hände und wurde unter Mißhandlungen nach Straubing hinausgeschleppt. Er kehrte nicht mehr nach Steinach zurück und starb in Folge der Mißhandlungen.

22. Johann Pfliegl (1634-1639)

War vorher Kooperator in Sankt Jakob in Straubing und starb hier am 25.06.1639.

1634 - 1639, nach dem ersten Schwedeneinfall, lagen die Zehent- und Widenfelder öd und die Gilthöfe unbemaiert. Die Sankt Georgskapelle war sakrilegisch entweiht und das Haus unbewohnbar.

1639 - 1658 hatten fünf Steinacher Pfarrer die beiden Pfründe Sankt Michael (Pfarrei) und Sankt Maria (Benefizium) gleichzeitig inne.

23. Johann Weiß (1639-1641), Lizentiat der Theologie

War vorher ebenfalls Kooperator in St. Jakob in Straubing, lehnte die dortige Pfarrstelle jedoch ab und nahm dafür die Pfarrei Steinach. Wurde beim zweiten Schwedeneinfall 1641 ebenfalls gefangen genommen. Resignierte nach seiner Rückkehr und bekam schlileßlich eine Stiftskanonikat zu Straubing. Er wurde am 2. März 1647 in der Sankt Jakobskirche begraben. Mit ihm begannen die Steinacher Pfarrbücher.

24. Simon Sittenbeck (1641-1645)

War gleichzeitig Schlosskaplan in Steinach und ging von hier nach Riekofen.

25. Kaspar Neumiller (1645-1649)

Hatte die Schweden bei ihrem dritten Überfall 1647 zu ertragen. Er kam aus der Notzing und hatte ebenfalls das Benefizium über.

26. Kaspar Wild (1649-1658), Magister der Theologie

Kam von der Pfarrei Reißing bei Landau nach Steinach und war ebenso Benefiziat.

27. Georg Weismayer (1658-1677)

Stiftete die Georgs-Glocke der Pfarrkirche St. Michael und betreute bis 1675 gleichzeitig das Benefizium in Steinach und bezog daraus Einkünfte.

28. Wolfgang Schifferl (1677-1690)

Kam von der Pfarrei Roding nach Steinach. Stiftete hier die Marienglocke und wechselte in die Pfarrei Moosthan

29. Martin Weihmaier (1690-1695), Lizentiat der Theologie

Tauschte mit Wolfgang Schifferl die Pfarrei und kam von Moosthan. Er wechselte in die Pfarrei Plattling.

30. Franz Wagenfail (1695-1701)

31. Christoph Heldmann (1701-1706), Kandidat beider Rechte

32. Gabriel Wolf (1706-1711)

Kam vom Ternsee und starb in Steinach

33. Dr. Joachim Ferdinand Beer (1711-1727), Doktor beider Rechte, Kapitelkammerer und päpstlicher Prälat

Joachim Ferdinand Beer ist am 03.03.1666 in Ingolstadt, Pfarrei St. Moritz getauft worden. Er war der Sohn des dortigen Mesners Ludwig Beer und dessen Ehefrau Maria, geb. Diepold. 1695 kam er als Schlossbenefiziat nach Steinach. 1711 übernahm er die Pfarrei in Steinach. Seine verwitwete Mutter Maria Beer starb in Steinach und wurde am 29.03.1699 in der Frauenkapelle (Herrschaftskapelle) im Steinacher Friedhof begraben. Ihr Grabstein ist im Leichenhaus angebracht. Der Pfarrer Joachim Ferdinand Beer starb ebenfalls in Steinach am 08.02.1727 im Alter von 61 Jahren. Sein Epitaph befindet sich im Inneren der Pfarrkirche St. Michael.

34. Jakob Scherm (1727-1749), Lizentiat der Theologie

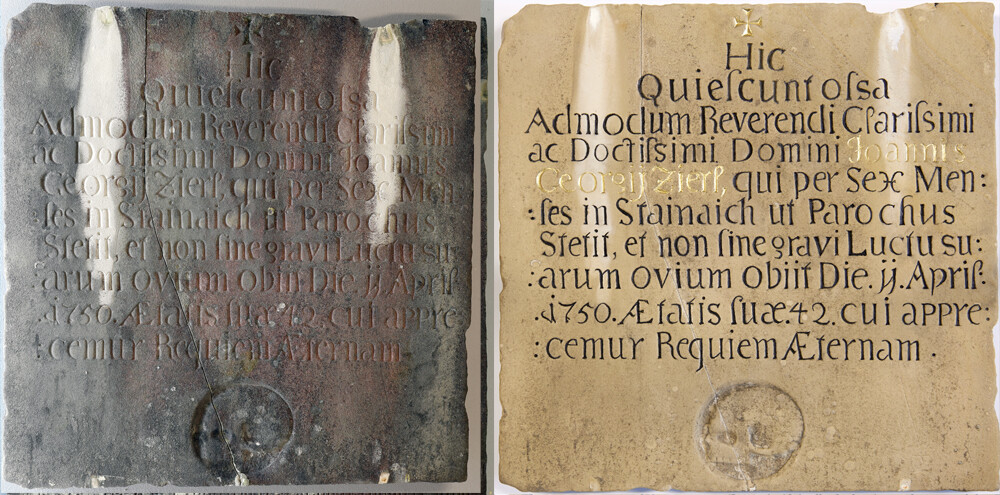

35. Georg Zierl (1749-1750)

Georg Zierl war vorher Kooperator in Steinach und wurde Nachfolger von Pfarrer Scherm. Er starb bereits nach sieben Monaten am 13. April 1750 an einem Nervenfieber im Alter von 43 Jahren. Lt. seinem noch erhaltenen Grabstein war er in der Pfarrei sehr beliebt.

Hier ruhen die Gebeine des sehr hochwürdigen, berühmten

und gelehrten Herrn Johann Georg Zierl,

der für sechs Monate Pfarrer in Steinach war und zur großen Trauer

seiner Pfarrkinder am 11. April 1750 im 42. Jahre seines Lebens verstarb.

Wir bitten für ihn um die ewige Ruhe.

36. Mathias Steiner (1750-1790)

stammte aus Neuhaus in der Oberpfalz und war vorher 23 Jahre Kaplan, als er die Pfarrstelle in Steinach erhielt. Er ordnete die Kirchenkasse und stiftete 1759 die das "Zügenglöcklein", die Totenglocke der Pfarrkirche St. Michael.

37. Melchior Lechner (1790-1799), kurfürstl. Rat.

Kam von der Pfarrei St. Martin im Innviertel nach Steinach. In seiner Zeit entstanden die drei Altäre der Kirche. Nach Steinach wechselte er in die Pfarrei Sollern und starb frei resigniert am 24. Mai 1822 in Regensburg.

38. Andreas Sommerer (1799-1810)

Kam von Sollern nach Steinach und wechselte danach in die Pfarrei Laaber in der Oberpfalz, wo er auch am 3. September 1819 verstarb.

39. Lorenz Sick (1810-1817)

War vorher zehn Jahr Pfarrer in Hebramsdorf und wechselte von hier in die Pfarrei Sandsbach

40. Karl Krieger (1817-1822), Professor

Stammte aus Straubing und war vorher Professor am Lyceum zu Regensburg. Er starb am 7. Oktober 1822 an der Lungensucht in Steinach im Alter von 43 Jahren.

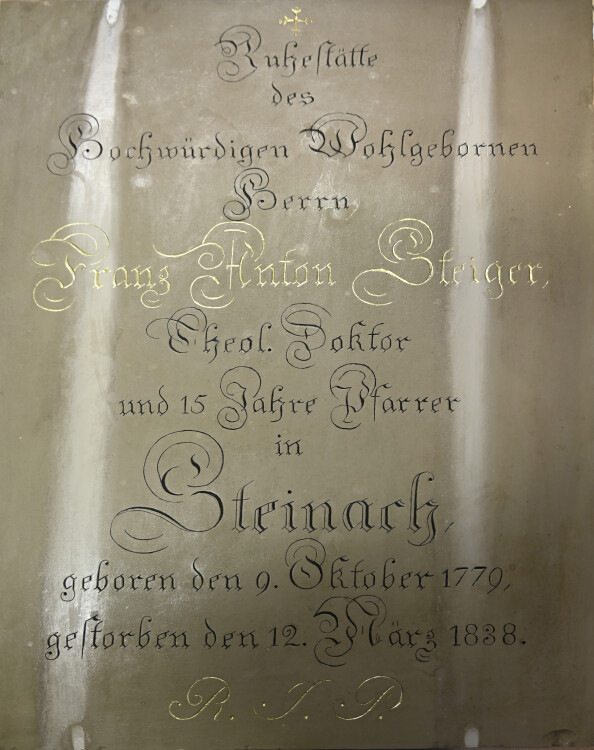

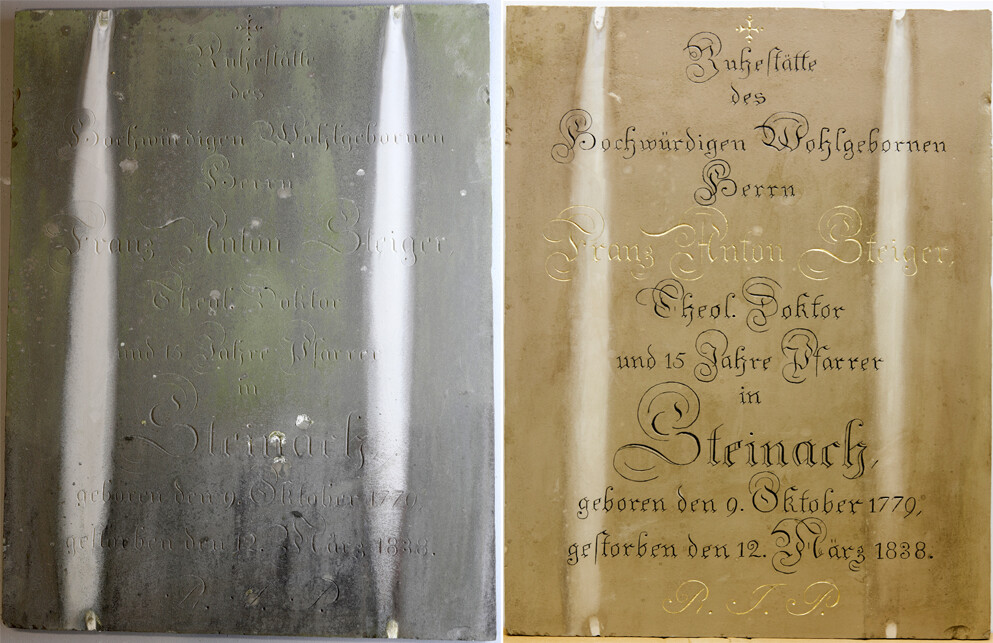

41. Franz Steiger (1822-1838), Doktor der Theologie und des Kirchenrechts

War vorher drei Jahre in der Pfarrei Hehenberg bei Tölz und sechs Jahre in Burx bei Landsberg. Er starb am 12. März 1838 im Alter von 58 1/2 Jahren an Lungenlähmung und ist in Steinach begraben. Steiger war der letzte Pfarrer, der am Schauerfreitag mit dem Allerheiligsten in der Feldmonstranz die alten steinachischen Pfarrfluren umritt. Der tumultreiche Feldumritt wurde vom Landgericht unter Strafe verboten, der Flurumgang aber blieb erhalten. Dr. Franz Anton Steiger hatte nahe Verwandte in Steinach. Der Pächter Steiger im Schloß und der Wirt Franz Seraph Steiger (Goldene Krone, geb. 1763 in Geiselhöring) waren Onkels von ihm.

Sein Grabstein ist im Leichenhaus von Steinach angebracht.

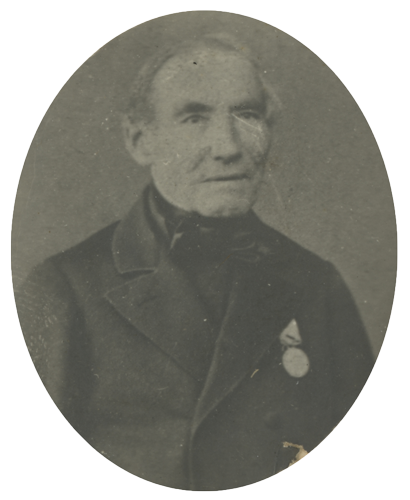

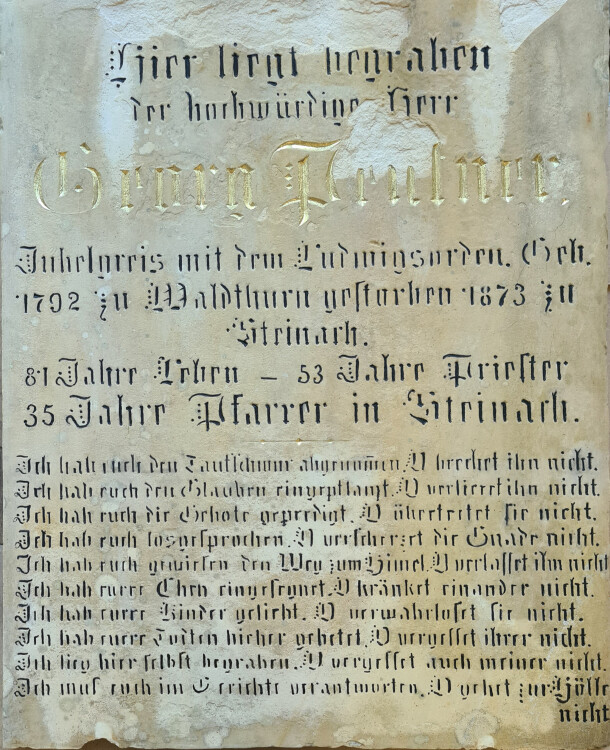

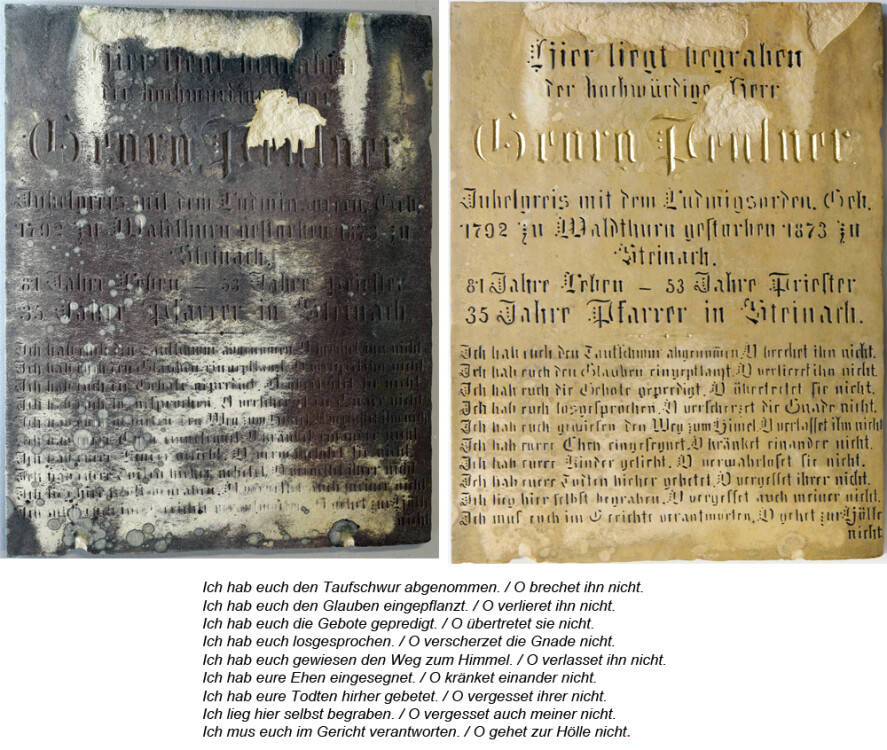

42. Georg Pentner (1838-1874)

Georg Pentner ist 1792 in Waldthurn in der Oberpfalz geboren und war 10 Jahre Pfarrer zu Großgundertshausen, bevor er 1838 nach Steinach kam. Während seiner 35jährigen Amtszeit in Steinach hatte er 21 Kooperatoren. Manche also gar nicht lange. Das kam, wie Schlicht meinte, oftmals von seinem eigenen überaus schneidigen Pfarrherrnwesen, welches sich auf den Hilfsgeistlichen gerade so leicht und jäh entlud wie auf ein Pfarrkind. Am 15.10.1873 starb er in Steinach im Alter von 81 Jahren und wurde bei der Sakristei auf dem Steinacher Friedhof beerdigt. Sein Grabstein ist noch erhalten.

Ich hab euch den Taufschwur abgenommen. / O brechet ihn nicht.

Ich hab euch den Glauben eingepflanzt. / O verlieret ihn nicht.

Ich habe euch die Gebote gepredigt. / O übertretet sie nicht.

Ich hab euch losgesprochen. / O verscherzt die Gnade nicht.

Ich habe euch gewiesen den Weg zum Himmel. / O verlasset ihn nicht.

Ich hab eure Ehen eingesegnet. / O kränket einander nicht.

Ich hab eure Todten hirher gebetet. / O vergesset ihrer nicht.

Ich lieg hier selbst begraben. / O vergesset auch meiner nicht.

Ich mus euch im Gericht verantworten. / O gehet zur Hölle nicht.

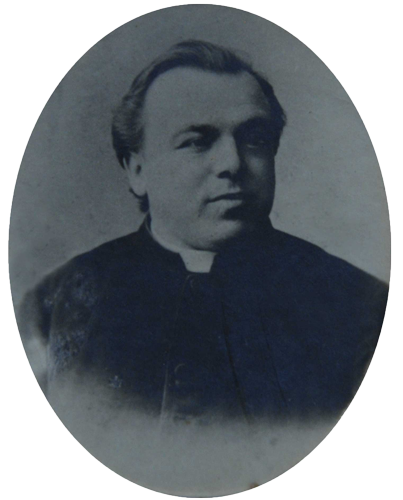

43. Franz Seraph Gratzl (1874-1887)

Stammte aus Königsfeld bei Wolnzach. War ein Jahr Kooperator zu Wolnzach, fünf Jahre zu Rudeltshausen, zwei Jahre in der Expositus zu Niederpinhard, 22 Jahre Pfarrer zu Degernbach bei Mainburg als er nach Steinach kam. Er erneute die Pfarrkirche St. Michael im Inneren und setzte bei seinem Ableben die Kirche zur Haupterbin ein.

44. Josef Dippel (1887-1890)

Stammte aus Parkstein in der Oberpfalz und ging von Steinach in die Pfarrei Wurz und stiftete von dort aus ein Benefizium nach seine Heimatpfarrei.

45. Josef Eigen (1890-1896)

Josef Eigen wurde zu Amberg am 17. November 1835 geboren und am 13.08.1858 zum Priester geweiht. 1882 - 1891 war er Pfarrer in Loitzendorf und ab 1890 Pfarrer in Steinach. Durch ihn erhielt die Pfarrkirche ihre Farbfenster aus der Kunstwerkstätte Schneider in Regensburg. 1896 wechselte er nach Mühlbach, wo er am 07. Dezember 1898 im Alter von 63 Jahren auch verstarb.

46. Johann Baptist Rauscher (1896-1899)

Zog von der Pfarrei Achslach nach Steinach.

47. Wilhelm Falzboden (1899-1903), Kammerer

Stammte von Kehlheim und kam von der Pfarrei Ascha nach Steinach.

48. Albert Lang (1903-1911)

wurde am 24. März 1867 in Falkenberg/Opf. als achtes von neun Kindern der Müllerseheleute Lang Michael und Margareta geb. Schrems geboren und kam von der Pfarrei Perasdorf nach Steinach. Er sammelte bereits eine beträchtliche Summe für den Bau einer neuen Pfarrkirche. 1920 trat er im Alter von 59 Jahren in die wiedererweckte Abtei Niederalteich ein und starb dort am 24. November 1954 im hohen Alter.

49. Jakob Diepold (1911-1917)

Wechselte von Steinach als Commorant nach Parsberg und starb dort am 4. Dezember 1921.

Mit Abschaffung der Monarchie in Bayern (1918) trat der Staat in die Rechtsstellung des Landesfürsten und übernahm das Besetzungsrecht der Pfarrei Steinach, das einvernehmlich mit dem Bischof ausgeübt wurde. 1965 wurde das staatliche Besetzungsrecht letztmals ausgeübt.

50. Lorenz Strohhofer (1917-1922)

Lorenz Strohhofer (geb. 20.02.1865) kam schon kränlich nach Steinach. Nach fünf Jahren starb er am 08.05.1922 im Alter von 57 Jahren in Steinach.

51. Adolf Lehner (1922-1927)

Adolf Lehner ist am 23.05.1871 geboren. Er kam von Waldeshof und war ein großer Musiker. In seiner Zeit stürzte die Friedhofsmauer auf der Nordseite ein und er musste sie wieder neu errichten lassen. Pfarrer Lehner starb in Steinach am 13.11.1927 im Alter von 56 Jahren und ist hier auch begraben.

52. Stephan Müllner (1928-1933)

Der Pfarrer renovierte die arg heruntergekommene Pfarrkirche innen und aussen. 1932 wurde ihm die Stadtpfarrei Furth im Wald übertragen, wo er am 14.11.1944 starb.

53. Josef Alois Angele (1933-1935)

Josef Angele war sehr geschätzt und leutselig. Er starb am 18.09.1935 im Alter von 53 Jahren und ist in Steinach begraben.

54. Josef Aschenbrenner (1935-1947)

ist am 20.08.1881 in Ried bei Kötzing geboren und war zuerst Pfarrer in Elisabethszell. Er sollte auf Wunsch des Bischofs die Pfarrkirche Steinach neu erbauen lassen. Schließlich war 1939 die Summe von rund 56.000 Mark zusammen und die Akten lagen zur letzten Genehmigung beim Landratsamt. Da kam der Befehl, dass kein Bau über 5.000 Mark mehr ausgeführt werden darf und der Akt blieb liegen und musste nach dem Krieg erst wieder gesucht werden. Durch die Geldentwertung schrumpfte das Barvermögen auf 5.000 DM und an einen Kirchenbau war vorerst nicht mehr zu denken. Aus gesundheitlichen Gründe übernahm Pfarrer Aschenbrenner 1947 das Benefizium in Steinach. Am 04.06.1964 starb der 83jährige in Steinach und wurde hier auch begraben.

55. Johann Gnogler (1947-1965) Bischöfl. geistl Rat

wurde am 4. März 1888 in Sommerau, Pfarrei Gerzen geboren. Er war der letzte Roßkooperator in seiner ersten Seelsorgestelle in Viechtach. Bis 1925 war er in Viechtach tätig und wirtke anschließend einige Jahre als Pfarrprovisor, bis er 1936 Pfarrer in Hebramsdorf bei Neufahrn wurde. 1947 bewarb er sich für die freigewordene Pfarrstelle in Steinach, die er auch erhielt. Unter ihm erfolgte schließlich 1955/56 die Erweiterung der Steinacher Pfarrkirche und er macht sich bei der Renovierung der Gschwendter Kirche und dem Schulhausneubau (1960) verdient. Für sein Engagement wurde er von der Gemeinde Steinach 1965 zum Ehrenbürger ernannt. 1965 übergab der die Pfarrei an seinen Nachfolger Ludwig Dotzler und übernahm die Benefiziatenstelle in Steinach. Am 14.01.1987 im hohen Alter von fast 99 Jahren starb in in Steinach und wurde im Priestergrab beerdigt.

56. Ludwig Dotzler (1965-1987), Bischöfl. geistl. Rat

Ludwig Dotzler wurde am 01.09.1920 in Augsburg geboren. Durch Pfarrer Dotzler wurde der Innenraum der Pfarrkirche St. Michael nach den Vorgaben des II. Vatikanischen Konzils komplett umgestaltet und die Kirche auch aussen renoviert. Zudem renovierte er die Filialkirche St. Stephanus auf dem Kapflberg und erweiterte den Friedhof. In Zusammenarbeit mit der Kath. Kirchenstiftung, als Träger und Betreiber sowie der Gemeinde konnte der Bau des Kindergarten realisiert werden. Aufgrund seiner Verdienste verlieh ihm die Gemeinde Steinach die Ehrenbürgerschaft. Seinen Ruhestand verbrachte er in seiner Heimatstadt Amberg wo er am 26.12.2003 auch starb.

57. Gerhard Mass (1987-1996)

Pfarrer Mass war am 24.07.1936 in Regensburg geboren und vorher Pfarrer in Zeitlarn.

Durch sein Engagement wurde der Kindergartenanbau schnell umgesetzt und der Kindergarten auf vier Gruppen erweitert.

Am 13.04.1998 verstarb der beliebte Geistliche in Steinach.

58. Richard Meier (1996-2002)

Von Pfarrer Meier wurde die Sakristei erweitert und die Pfarrkirche St. Michael außen renoviert. Er wechselte nach Steinach in die Pfarrei Furth im Wald.

59. Wolfgang Reischl (2002-2018)

Durch Pfarrer Wolfgang Reischl wurde das Pfarrhaus neu erbaut und die komplette Umgestaltung des Innenraumes der Pfarrkirche St. Michael vorbereitet. In seiner Zeit wurde der Bau einer Kindergrippe am Kinderhaus St. Ursula durchgeführt.

Nach 16 Jahren wechselte Pfarrer Reischl in die Pfarrei St. Anton nach Regensburg.

60. Kilian Saum (2018-2020)

Pfarrer Kilian Saum wechselte von dem Pfarrverbund Oberalteich/Parkstetten nach Steinach.

61. Christof Hagedorn (seit 2020)

Pfarrer Christof Hagedorn kam aus der Pfarreigemeinschaft Haibach-Elisabethszell zum 1. September 2020 nach Steinach.

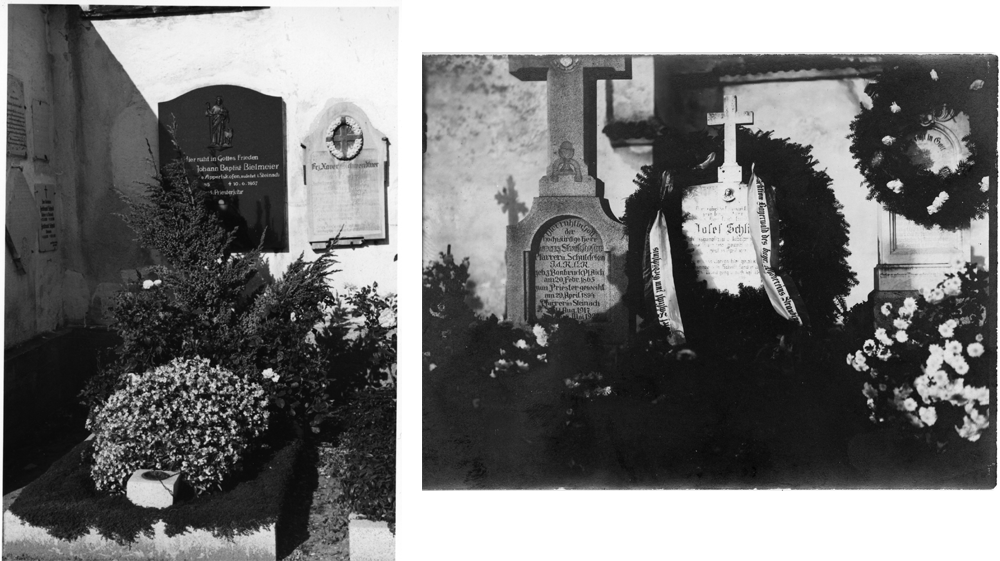

Die Priestergräber auf dem Steinacher Friedhof

Die ehemaligen Gräber von Pfarrer Bielmeier (Pfarrer in Appertskofen und in Steinach begraben), Benefiziat Gschwendtner, Pfarrer Strohhofer und Benefiziat Josef Schlicht

Bilder: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Das heutige Priestergrab an der Pfarrkirche St. Michael

1 Geschichte von Cham

2 Steht im Totenbuch der Benediktinermönche in Oberalteich

3 Straubinger Priesterbruderschaftsarchiv

4 Bistumsarchiv

Quellen.

Schlicht Josef, Steinach. Ein niederbairisches Geschichtsbild, veröffentlicht von 1881 bis 1883 in der Unterhaltunsbeilage des Straubinger Tagblattes

Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908

Agsteiner Hans, eine Heimatgeschichte und Chronik der Gemeinde Steinach mit den Gemeindeteilen Münster, Agendorf und Wolferszell

Gemeindebote der Gemeinde Steinach

Bilder, soweit nicht anders angegeben: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Die Steinacher Schlossbenefiziaten

nach Josef Schlicht

Benefiziat ohne Namen (1438)

1. Hans Nörlich aus Regensburg (um 1480)

2. Pankraz Brück (1496-1500)

3. Ulrich Fleischmann aus Roding (1500-1503)

4. Ulrich Breu (1503 - 1505).

Wahrscheinlich Bruder des Steinacher Pfarrers. Stammte aus der Straubinger Bürgersfamilie Breu.

5. Peter Mailänder aus dem Bistum Freising (1505- 1506), ehem. Dekan in Pfaffmünster

6. Johann Fleischmann (1506 - 1518).

Dechant von Pondorf und Kapitelsherr zu Sankt Veit in Straubing. Vertauschte das Benefizium Steinach um die Pfarrei Traubenbach am Regen.

7. Leonhard (oder Bernhard) Jud (1518 - 1519)

Kam aus der Traubenbacher Pfarrei und tauschte ein Jahr später das Benefizium mit der Pfarrei Beratzhausen seines Nachfolgers.

8. Thomas Steininger (ab 1519 - ?)

Magister der Theologie aus Beratzhausen.

1550 - 1581 Benefizium eingegangen, Wiedererrichtung 1583 durch den neuen Gutsherrn Wiguläus von Hundt I..

9. Johann Dietele (Dietl) I (1581 - 1583)

Dietl war von 1575-1577 Pfarrer in Steinach und ging dann in die Pfarrei Leiblfing. Danach kehrte er als Benefiziat nach Steinach zurück.

10. Johann Bader (1583 - 1586)

War vorher Kooperator in Straubing und starb in Steinach.

11. Ludwig Pfeiderl (1586 - 1589)

War vorher Pfarrer zu Michelsneukirchen.

12. Andreas Eckenhofer (Eggenhofer) (1589 - 1612)

War gutsherrlicher Pfarrer zu Steinach, an den Wiguläus von Hundt I. auch das Benefizium vergab. Er erbaute den Pfarrhof in Steinach neu und wurde schließlich von einem Verwandten ermordet. Bei seinem Tod wurde ein Inventar erstellt, das heute noch erhalten ist. Siehe hierzu auch Pfarrhof in Steinach

13. Johann Bachmayr (1613 - 1619)

War vorher Pfarrer in Geltolfing und starb in Steinach.

14. Leonhard Schinhärl (1619 - 1620)

War vorher Pfarrer in Kirchroth und Benefiziat von Kösnach. Er starb 1620 in Steinach. Sein Gedenkstein war im Boden der alten Pfarrkirche in Steinach eingepflastert.

15. Michael Stetter (1620 - 1634)

Brüder oder Vetter von ihm waren der Pfarrer von Parkstetten und der Kapiteldechant von Sankt Veit in Straubing. Er selbst war ebenfalls Kapiteldechant von Sankt Veit und ist in dessen Portraitbuch verzeichnet.

1634 - 1639, nach dem ersten Schwedeneinfall, lagen die Zehent- und Widenfelder öd und die Gilthöfe unbemaiert. Die Sankt Georgskapelle war sakrilegisch entweiht und das Haus unbewohnbar.

1639 - 1658 hatten vier Steinacher Pfarrer die beiden Pfründe Sankt Michael (Pfarrei) und Sankt Maria (Benefizium) gleichzeitig inne.

16. Johann Weiß (1639 - 1641)

17. Simon Sittenbeck (1641 - 1645)

18. Kaspar Neumiller (1646 - 1648=

19. Kaspar Wild (1649 - 1658)

1658 - 1662 war das Benefizium unbesetzt

20. Balthasar Enhuber (1662 - 1663) aus Regensburg

21. Adam Weismayr (1663 - 1675), zugleich Pfarrer von Steinach

22. Johann Hensler (1675 - 1691)

War vorher Pfarrer in Pfaffmünster und wechselte nach 16 Jahren in eine Pfarrei nach Niederösterreich.

23. Martin Weihmayr (1691 - 1695),

ebenfalls gleichzeitig Pfarrer in Steinach, wechselte in die Pfarrei Plattling

24. Dr. Joachim Ferdinand Beer (1695 - 1711)

Stammte aus Ingolstadt und wurde am 03.03.1663 in der Pfarrei St. Moritz getauft. Er war der Sohn des Mesners Ludwig Beer und dessen Ehefrau Maria, geb. Diepold. 1695 kam er als Schlossbenefiziat nach Steinach. 1711 übernahm er die Pfarrei in Steinach. Seine verwitwete Mutter Maria Beer starb bei ihrem Sohn und wurde am 29.03.1699 in der Frauenkapelle (Herrschaftskapelle) im Steinacher Friedhof begraben. Ihr Grabstein ist heute im Leichenhaus angebracht. Der Pfarrer Joachim Ferdinand Beer starb ebenfalls in Steinach am 08.02.1727 im Alter von 61 Jahren. Sein Epitaph befindet sich im Inneren der Pfarrkiche St. Michael.

25. Dr. Stephan Buchberger (1711 - 1713)

Stephan Buchberger war ursprünglich ein Findelkind (*ca. 1681) von Tegernsee und wurde als Hirtenkind aufgezogen. Dennoch konnte er studieren und wurde Repetitor an der Hochschule Salzburg, von wo aus er nach Steinach als Benefiziat wechselte. Nach Steinach bekam er die Pfarrei Haibach, in welcher er 11 Jahre blieb, anschließend wurde er Pfarrer in Reißing, wo er am 3. Juli 1750 starb.

26. Heinrich von Lemmingen (1713 - 1724)

War adliger Geburt und stammt aus dem Schloss zu Kulmain in Oberpfalz. Er war vorher verheiratet mit der Freiin Apollonia von Sadizell zu Edlhausen und wurde mit Dispens später zum Priester geweiht. Die einzige Tochter aus der Ehe namens Amalia heiratet am 2. September 1722 in der Pfarrkirche Steinach Ferdinand Herr von Gera und Freiherrn auf Ehrenfels. Sein Enkel Gaubenz Joseph Ferdinand wurde ebenfalls in Seinach am 1. Juni 1723 getauft. 1724 wechselte Heinrich von Lemmingen in die Pfarrei Langenpreising bei Warttenberg.

27. Peter Taburon (1724 - 1727)

Der Elsässer stammte aus dem Bistum von Basel (*1681). Der Franzose sollte der Französischlehrer der herrschaftlichen Kinder werden. Der 46jährige starb jedoch bereits am 16.12.1727. Seine Nichte Maria Katharina Taburon heiratete nach seinem Tod 1728 den Steinacher Wirt Johann Georg Pösl.

28. Anton Strecker (1728 - 1741)

War Kooperator des damaligen Pfarrers Beer. Er starb starb am 11. Juni 1741 im Alter von 43 Jahren in Steinach.

29. Thaddäus Graf Hörwarth von Hohenburg (1741 - 1753)

War der erst 13-jährige Sohn des Straubinger Vizedoms und Steinacher Schlossherrn Franz Adam Graf von Hörwarth. Er wurde von seinem Vater als Schlossbenefizat eingesetzt, nachdem er durch Annahme der Tonsur (Willensausdruck, dass man geistlich werde) in den Klerikerstand getreten ist und die päpstliche Altersdispens zum Antritt einer Pfründe erhalten hatte. Die priesterlichen Handlungen übernahmen folgende Vikare:

- Ernst Waas (1742 - 1748)

Starb im Alter von 36 Jahren am 11. Juni 1748 und wurde in Steinach begraben.

- Adam Gaßner (1748 - 1753)

Stammte aus dem Dekanat Pondorf.

Thaddäus Hörwarth von Hohenburg fasste im Alter jedoch den Entschluss doch nicht in den geistlichen Stand zu treten. Er wurde Kammerknabe beim Kurfürsten Max und trat in das Militär ein. 1767 starb er im Alter von 35 Jahren als Leutnant im Schloss zu Steinach und wurde in der Gruft zu Sankt Michael begraben.

30. Adam Gaßner (1753 - 1758)

Adam Gaßner war zunächste Kaplan in Wiesenfelden und dann Kooperator in Pondorf. Anschließend hatte er die o.g. Vikarstelle in Steinach inne und wurde nach dem Verzicht von Thaddäus Graf von Hörwarth zu Hohenburg von dessen Vater als Benefiziat eingesetzt. Adam Gaßner ist der älteste Sohn (*11.09.1710) des Hofmarkrichters Gottfried Gaßner (erster Richter des Schlosshern Franz Adam Graf von Hörwarth) und Patenkind des Grafen. Seine Mutter war die Hafnerstochter Ursula Schuhbauer von Wolferszell (*1687 +1755). Adam Gaßner starb völlig verarmt 1758 im Alter von 48 Jahren in Steinach.

31. Johann Staudinger (1758 - 1769)

Johann Staudinger stammte aus Reibersdorf (*1706). Er war vorher Kooperator in Pondorf, nachdem er nach Steinach wechselte. Am 14. September 1769 starb er in Steinach und wurde in der Gruftkirche Sankt Maria beerdigt.

32. Klemens Freiherr von Asch auf Hagn und Prügl (1770 - 1774)

Klemens von Asch war noch in den niederen Weihen und studierte im deutschen Kolleg zu Rom. Vertreten wurde er durch einen Vikar, dem er alle Einkünfte, bis auf 200 Gulden, überlassen musste. Nach seiner Rückkehr aus Rom verzichtete er jedoch auf die Benefiziatenstelle. Er wurde 1774 Pfarrer in Feldkirchen und 1775 Domherr zu Regensburg.

Vikar wurde der damalige Kooperator zu Steinach Joseph Reitzer. Er war aus Winden bei Landshut und wechselte nach vier Jahren als Benefiziat nach Tölz.

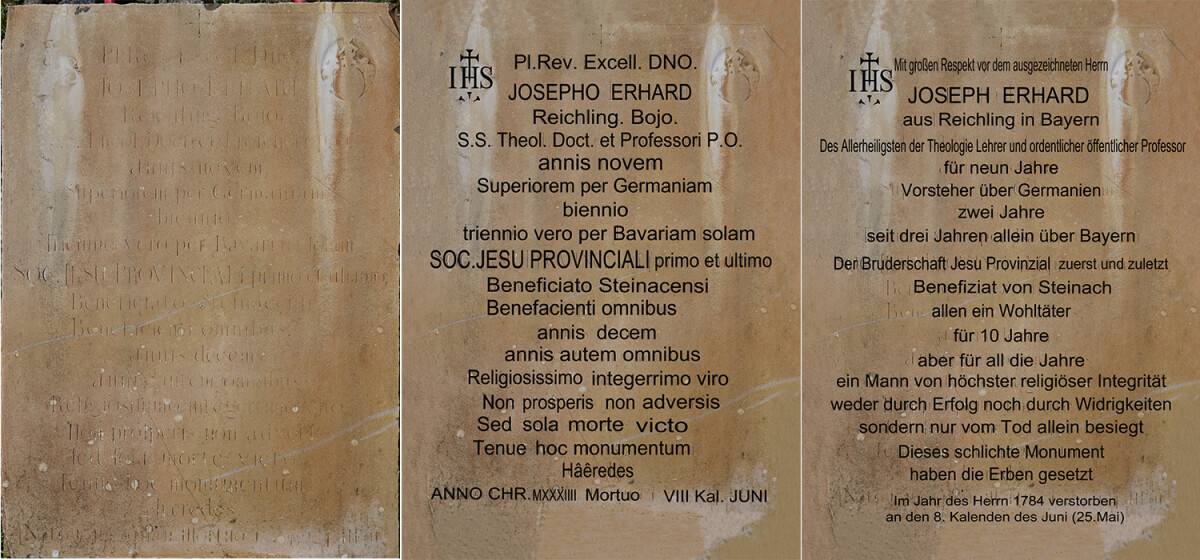

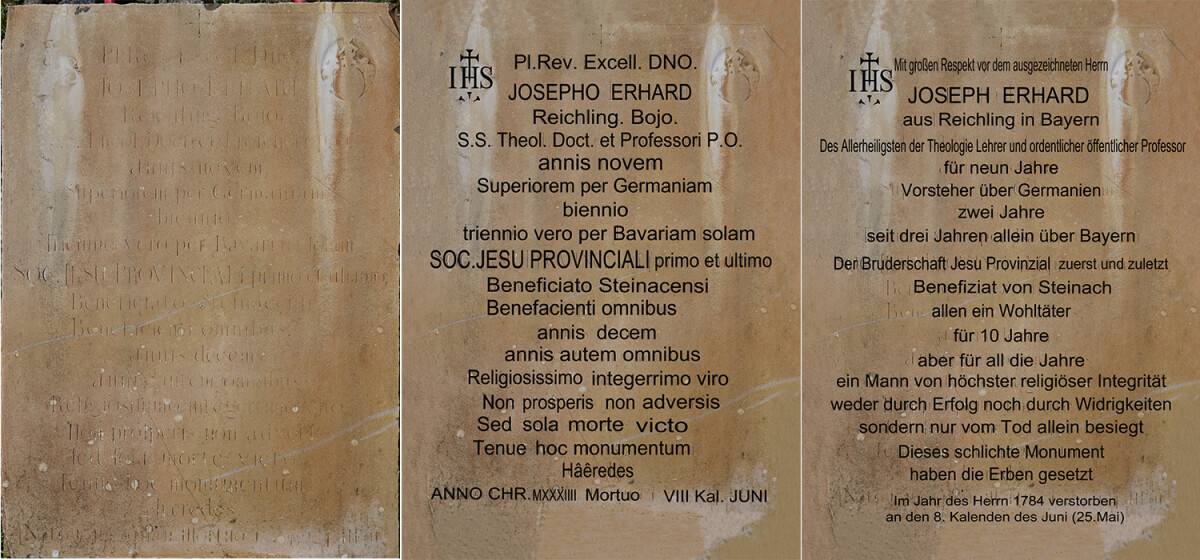

33. Dr. Josef Erhard (1774 - 1784)

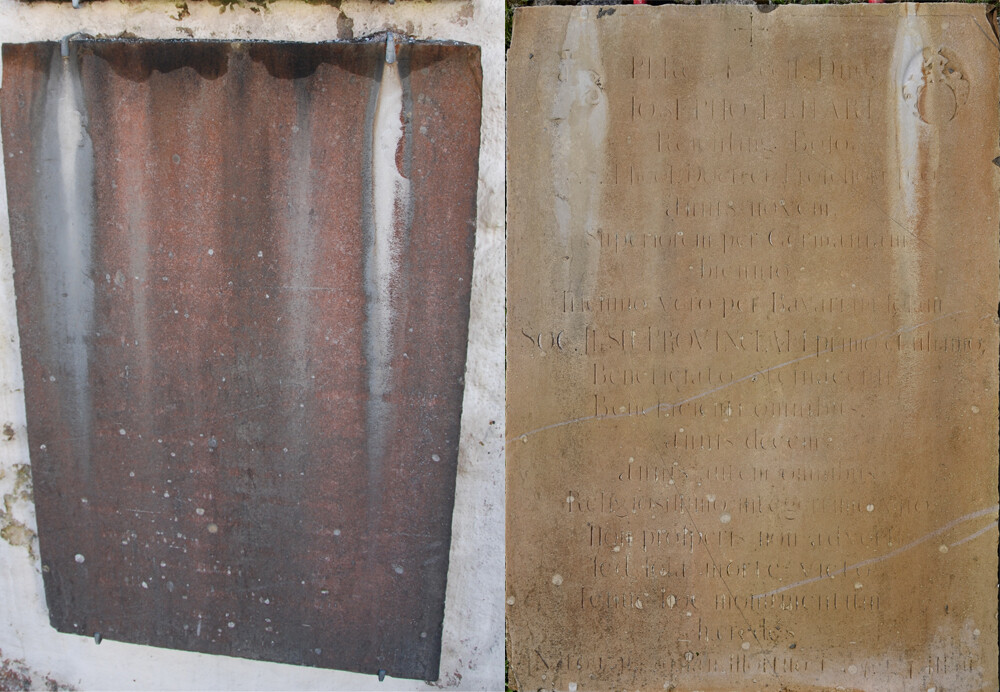

Josef Erhard war am 29.01.1716 in Reichling b. Landsberg, als Sohn von Andreas und Walburga Erhard, geboren. Seine Studien machte er in dem Jesuitenkolleg in Landsberg am Lech, in das er auch als Jesuit eintrat. Neun Jahre lehrte er als Professor der Theologie. Zwei Jahre war er der Provinzial der Oberdeutschen Provinz ("Germania superior") der Jesuiten, die das gesamte südliche Deutschland umfasste und ihren Sitz in München hatte. Nach deren Umgestaltung 1770 in die "Bayerische Provinz", wurde er drei Jahre lang erster und einziger Ordensprovinzial Bayerns, also der höchste Jesuit in Bayern, bevor der Jesuitenorden entgültig aufgehoben wurde.

1774 holte ihn Josef Ferdinand Graf von Hörwarth als Schlossbenefziat nach Steinach, wo er ein bescheidenes Auskommen hatte. Am 25. Mai 1784 starb er an einem Schlaganfall im Alter von 68 Jahren in Steinach.

Die Erben waren seine drei Schwestern, die auch seinen Grabstein anfertigen ließen.

- Maria, verh. mit Andreas Bader, Bauer in Reichling

- Elisabeth, Häuslerin in Mintraching Amt Schongau, die bereits ebenfalls verstorben war und somit ihr Sohn Lukas Erhard, Feldwebel im Preysing`schen Infanterie-Regiment zu Regensburg, als ihr Erbe nachfolgte

- Rosina, verh. Jordan, Söldnerin in Epsach, Klosterhofmark Steingaden.

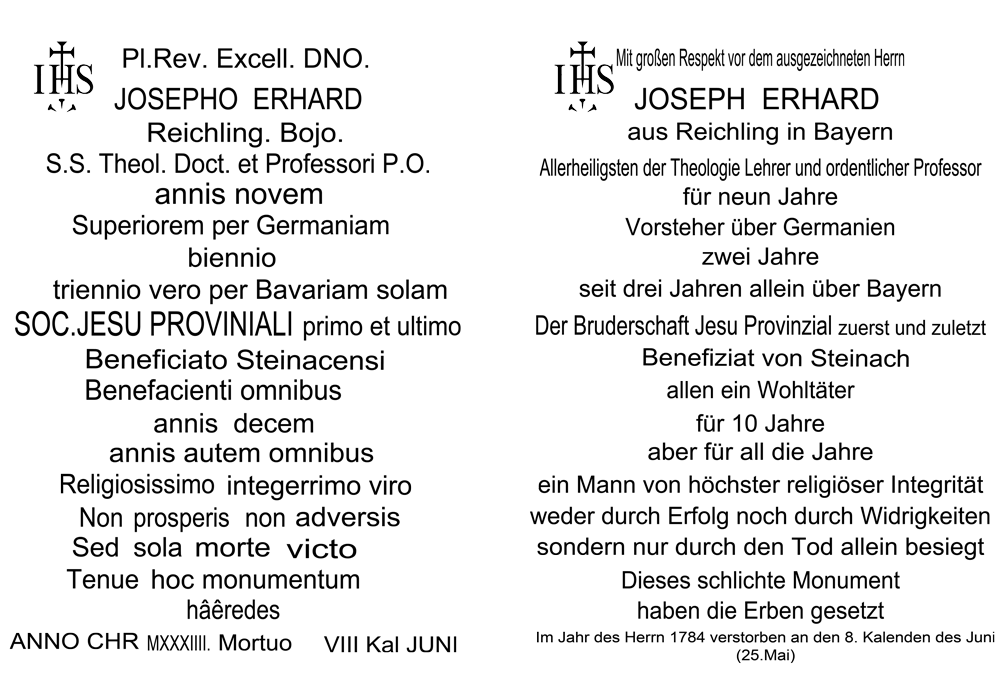

Sein Grabstein in lateinischer Schrift lag ursprünglich im Pflaster der Pfarrkirche Steinach und ist jetzt in der Vorhalle des Leichenhauses angebracht:

"Mit großem Respekt vor dem ausgezeichneten Herrn Joseph Erhard aus Reichling in Bayern, des Allerheiligsten der Theologie Lehrer und ordentlicher öffentlicher Professor für neun Jahre, zwei Jahre Vorsteher über Germanien, drei Jahre allein über Bayern der Bruderschaft Jesu Provinzial zuerst und zuletzt, Benefiziat zu Steinach für 10 Jahre

aber für all die Jahre ein Mann von höchster religiöser Integrität, weder durch Erfolg noch durch Widrigkeiten, sondern nur vom Tod allein besiegt.

Dieses schlichte Monument haben die Erben gesetzt im Jahr des Herrn 1784 verstorben an den 8. Kalenden des Juni (25. Mai).

(Übersetzt von Alfons Huber und Prof. Dr. Günther Moosbauer)

links die originale Grabplatte, rechts die lateinische Schrift und deutsche Übersetzung

Bild: Claudia Heigl

34. Max (Alois) von Oswald (1784 - 1795)

Max war erst 12 Jahre alt und hatte seine Studien erst begonnen. Sein Vater war Landschaftsphysikus zu Straubing und später Leibarzt am fürstbischöflichen Hof zu Regensburg. Er gab dem Hofmarksherrn von Steinach, Kajetan von Hörwarth, ein Darlehen von 1.900 Gulden für den Bau eines neuen Benefiziatenhauses aus Stein. Dafür wurde sein Sohn als Benefiziat in Steinach eingesetzt.

Das Benefizium wurde wieder durch Vikare versehen:

- Joseph Greindl (1784 - 1788).

1788 erhielt Greindl die Pfarrei Waltendorf und wechselt 1811 in das Dürnizische Benefiziat zu Straubing.

- Ulrich Baumgärtner (1788-1790)

kam als Kaplan von Schönach. Er wurde nach Steinach Chorvikar am Dom zu Regensburg und hernach Pfarrer von Wieselsdorf.

- Lorenz Ölperl (1790 - 1795)

War 11 Jahre Seelsorger bei unserer Frau und bei Sankt Peter in München und trat dann als Kurathauskaplan bei einer reichsgräflichen Familie ein. Graf Felix Zech von Lobming verlieh ihm die Stelle in Steinach. Den 12. Mai 1796 verließ er Steinach wieder und zog nach München, wo er im Oktober bereits verstarb.

Der eigentliche Benefiziat, Max von Oswald, hatte inzwischen seine Studien fertig gemacht und das Weihealter von 24 Jahren erreicht, aber am geistlichen Stand keinen Gefallen mehr gefunden. Er tratt in die Bayerische Armee ein. Nachfolger wird sein jüngerer Bruder

35. Johann von Oswald (1795 - 1800)

Auch er war noch im Studium und wurde von Vikare vertreten:

- Konrad Rodler (1796 - 1799)

War Kooperator zu Sankt Peter in Straubing. Er wurde, nachdem er Steinach verlassen hatte, Pfarrer von Steinbach bei Dingolfing und dann von Arrach bei Falkenstein.

- Andreas Lang (1800 - 1804)

Andreas (*1759) war der Bruder des Müllers Martin Lang von Wolferszell. Bereits 1800 starb der Benefiziat Johann von Oswald. Es kam zu einem Streit bzgl. des Präsentationsrechts der Benefiziumsstelle. Da alle drei präsentierte Kandidaten keine Rechtsgültigkeit erlangten, blieb Andreas Lang Vikar. 1804 wurde er Pfarer in Schambach und später in Otzing.

- Adam Metzner (1804 - 1808)

Adam Metzner war Frühmesser zu Abbach und bereits "ein alter Mann" als er nach Steinach kam. Später zog der in die Expositur zu Reibersdorf und bekam danach die Pfarrei Ebenried bei Schrobenhausen.

36. Johann Vögele (1808 - 1842)

war ein Franziskaner aus Ingolstadt mit 31 Jahren und wurde durch die Klosteraufhebung aus seinem Kloster vertrieben. Er starb am 23. Februar 1841 im Alter von 64 Jahren in Steinach und hinterließ Schulden in Höhe von 573 Gulden.

37. Max Stern (1842 - 1853)

war 1810 als Appellratssohn in Straubing geboren. 1853 wechselte er in die Pfarrei Westen.

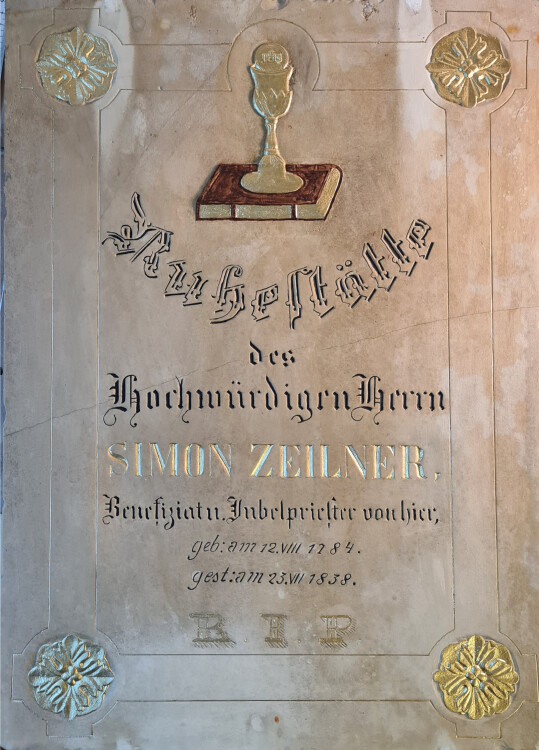

38. Simon Zeilner (1853 - 1858)

War in Amberg geboren und bis 1843 Schulbenefiziat zu Kelheim, hernach auf der Pfarrei Westen. Bei seinem Antritt war 69 Jahre alt und bereits seit 46 Jahre Priester.

Sein Grabstein ist im Leichenhaus von Steinach noch vorhanden.

39. Johann Hinterwimmer (1858 - 1863)

Schmiedssohn aus Eggenfelden, Sänger im Domchor zu Regensburg und in 14 Priesterjahren, zuvor Expositus in Diepoldskrichen, dann aus seinem Heimatsbenefizium präsentiert nach Steinach.

Er tauschte 1863 in die Pfarrei Adlkofen bei Landshut.

40. Anton Schill (1863- 1867)

Der Regensburger trat, nachdem er 12 Jahre Pfarrer in Adlkofen gewesen war, in das hiesige Benefizium ein. Er war im 67. Lebensjahr und im 40. Priesterjahr. Er ließ den nicht mehr verwendbaren Zehentstadel abschneiden (von 60 auf 40 Schuh). Da er zu seinem Lebensende frei sein wollte, legte er nach 4 Jahren das Benefizium nieder und privatisierte in einem Gärtnerhaus der Jakobspfarrei zu Landshut, wo er nach ein paar Jahren starb.

41. Franz Xaver Leonhard (1867 - 1871)

war ebenfalls aus Regensburg. Von seinen 27 Priesterjahren war er 21 auf der gräflichen Patronatspfarrei Köfering. Er machte seine Universitätsstudien im Georgianum zu München und zählt zu den hochgebildesten und amtswürdigsten Geistlichen in der Warterpfründe zu Steinach. Er ging aus Steinach in die Pfarrei Oberalteich, musste aber 1876 schon resignieren und nahm mit 63 Jahren die Stelle eines Hausgeistlichen beim Grafen Boos-Waldeck an, starb jedoch schon in kurzer Zeit zu Schloss Vagen bei Rosenheim.

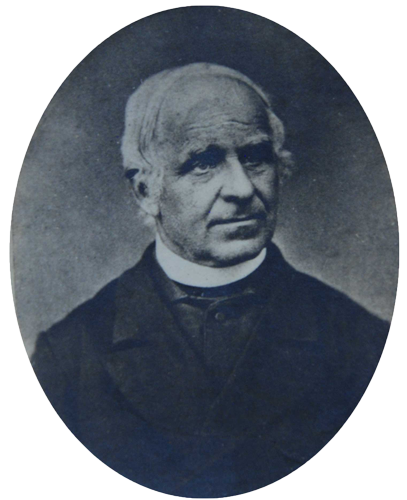

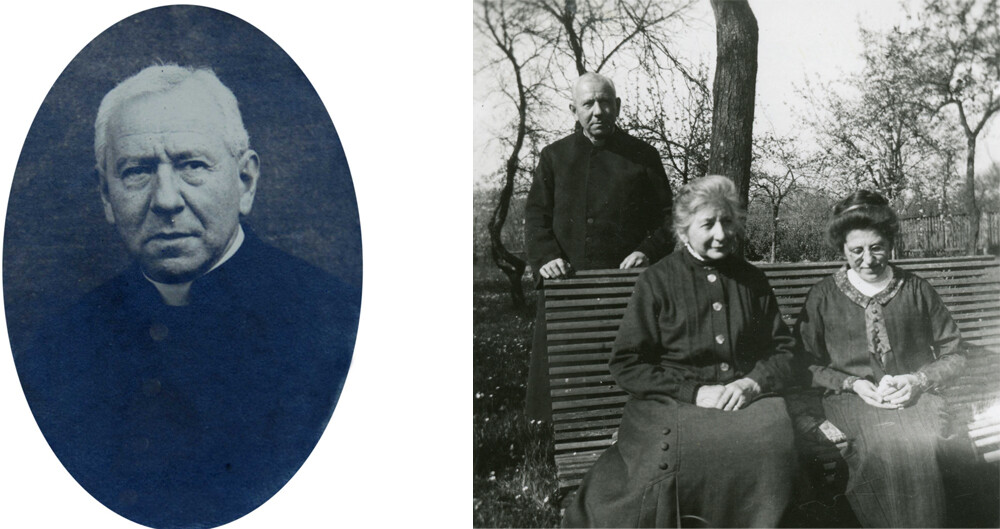

42. Josef Schlicht (1871 - 1917)

Josef Schlicht wurde am 18. März 1832 in Geroldshausen bei Wolnzach als Gütlerssohn geboren. Seinem Jugendlehrer Joseph Löweneck und seinem Pfarrer Joseph Hilmer verdankt er 1844 die Aufnahme in das Knabensminar des Benediktinerklosters Metten. Ab 1857 war er Kaplan in Ergoldsbach, 1857 bis 1858 kam er aushilfsweise nach Sankt Nikola bei Landshut. Von 1859 bis 1869 war er Kaplan in Oberschneiding. 1869 ging er als Kaplan nach Tunding und 1871 war Schlicht Aushilfsbenefiziat in Stadtamthof (Regensburg). Am 18. Oktober 1871 bekam er das Benefizium in Steinach verliehen. Hier blieb er bis zu seinem Tod am 18. April 1917.

Josef Schlicht ist als Volkskundler und Heimatforscher weit über die Grenzen Bayern hinaus bekannt.

Die ersten Schreibversuche unternimmt Schlicht bereits während seiner Zeit als Kaplan in Oberschneiding. Er wird Mitarbeiter des Straubinger Tagblattes. Seine erste Veröffentlichung (1868) ist eine genaue Darstellung der Erntearbeiten im niederbayerischen Gäuboden. Es folgen zahlreiche weitere Artikel in Zeitungen, Zeitschriften sowie für den Volkskalender. 1875, 1886 und 1898 erschienen drei Bücher von ihm.

In Folge einer Auseinandersetzung mit dem Steinacher Schloss- und Patronatsherren Eduard Freiherrn von Berchem-Königsfeld fing Schlicht an, sich mit der Steinacher Geschichte zu beschäftigen und veröffentlichte in verschiedenen Publikationen die Geschichte von Steinach. Siehe hierzu auch unter Persönlichkeiten: Josef Schlicht

Josef Schlicht

aufgenommen 1898

Fotograf: A. Hofmann, Straubing

43. Franz Xaver Gschwendtner (1917 - 1946)

Kam aus der Pfarrei Großgundertshausen und wurde am 03.10.1917 Benefiziat in Steinach. Am 26.12.1947 starb er in Steinach im Alter von 87 Jahren.

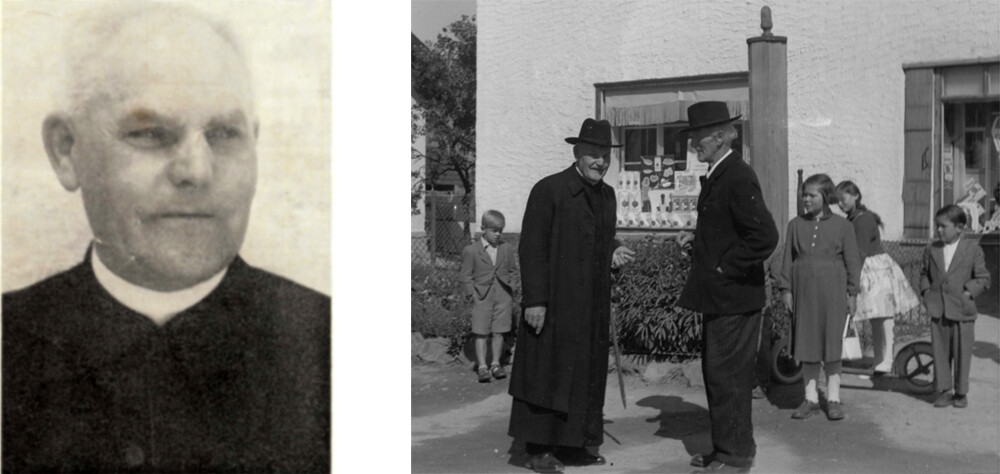

Benefiziat Franz Xaver Gschwendtner mit seiner Schwester Frau Urban und Nichte Johanna

Bilder: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

44. Josef Aschenbrenner (1947 - 1964)

Gebürtig aus der Pfarrei Kötzting, kam aus der Pfarrei Elisabethszell als Pfarrer nach Steinach. 1945 wurde er zum Schuldekan bestellt. Da dem 66-jährigen die achtzehn Religionsstunden in der Schule, sowie der Unterricht in der Flüchtlingsschule im Neuen Schloss Steinach zu viel wurde, verzichtete er auf die Pfarrei Steinach und bewarb sich auf die Benefiziumsstelle, die er am 1. April 1947 auch erhielt. Er starb am 4. Juni 1964 im Alter von 83 Jahren in Steinach und fand auf dem dortigen Friedhof seine letzte Ruhe.

Benefiziat Josef Aschenbrenner im Gespräch mit dem Ausnahmsbauer Josef Bogenberger vom Thanhof

aufgenommen ca. 1950

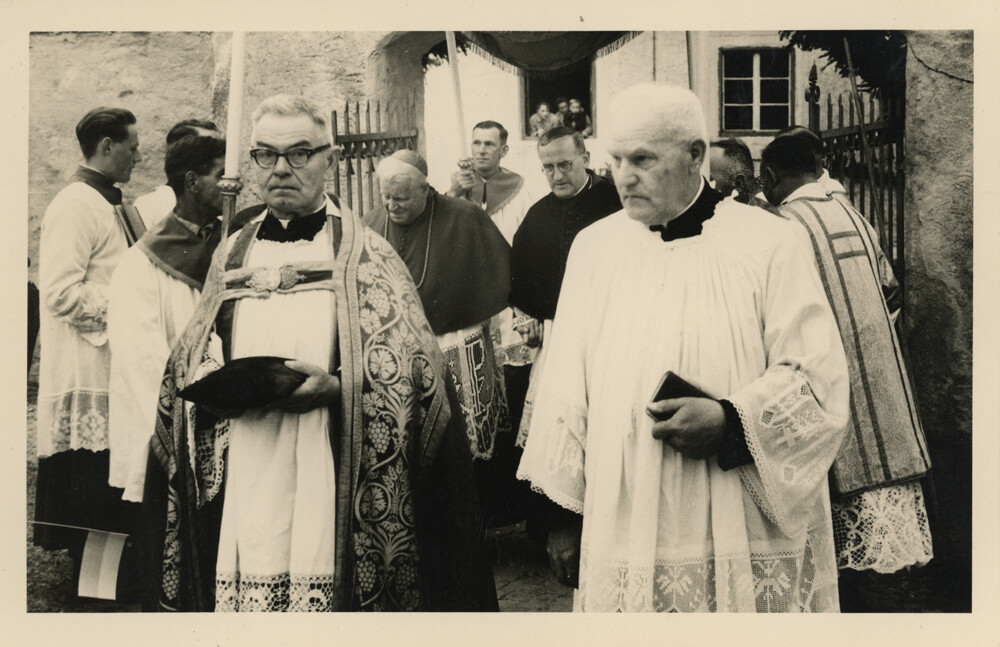

Pfarrer Johann Gnogler und Benefiziat Josef Aschenbrenner bei der Einweihung der erweiterten Pfarrkirche Steinach am 13.05.1956

Pfarrer Johann Gnogler und Benefiziat Josef Aschenbrenner bei der Einweihung der erweiterten Pfarrkirche Steinach am 13.05.1956

Bildquellen: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

45. Geistl. Rat. Johann Gnogler (1863 - 1987)

Johann Gnogler wurde am 3. März 1888 in Sommerau geboren. Am 3. März 1915 wurde er zum Priester geweiht und war anschließend Kaplan von Reichlkofen, Oberaibach, Schwarzach, Altenthann, Böbrach und Viechtach. Nach kurzen Benefiziatenjahren in Eslar, der Leitung der Expositur Johannesbrunn und über elf Jahre in der Pfarrei Hebramsdorf, wurde er 1947 zum Pfarrer in Steinach berufen. 1965 übergab er die Pfarrei an seinen Nachfolger Ludwig Dotzler und übernahm die Benefiziatenstelle in Steinach, die er bis zu seinem Tod im hohen Alter von fast 99 Jahren inne hatte. Am 14.01.1987 starb er in Steinach und wurde auf dem Friedhof in Steinach im dortigen Priestergrab beerdigt.

Bild: Archiv für Heimatgeschichte Steinach

Seit 1981 wird die gutsherrliche Benefiziumsstiftung von dem jeweiligen Pfarrer von Steinach mitverwaltet.

Nach dem Tod von Johann Gnogler wurde das Benefiziatenhaus in Steinach verkauft und ist heute Privatbesitz.

zusammengestellt Claudia Heigl

Bilder: Archiv für Heimatgeschichte

Quellen:

Schlicht Josef, Steinach. Ein niederbayerisches Geschichtsbild, 1881-1883

Schlicht Josef, Die Geschichte von Steinach, 1908

Pfarrarchiv Steinach

Die historischen Epitaphe und Grabtafeln der Pfarrei Steinach

Die Grabtafeln im Steinacher Friedhof

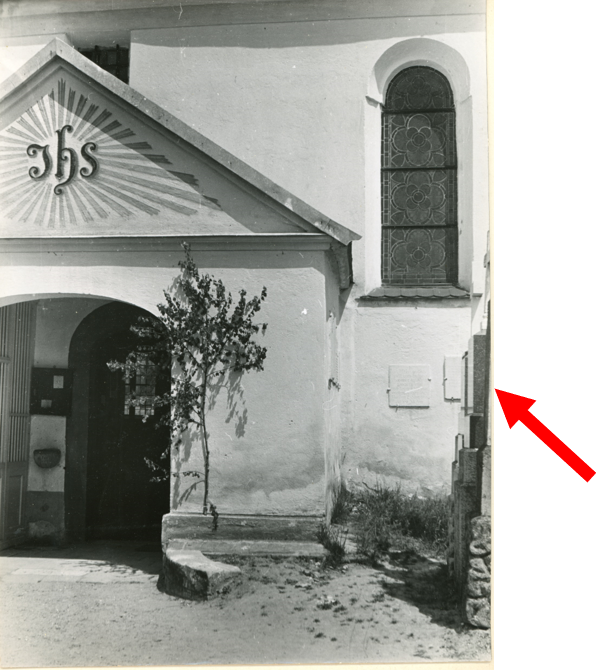

Im Jahr 2022 beschlossen der Steinacher Pfarrer Hagedorn und die Kirchenverwaltung, die Kirchenmauer zu renovieren und neu zu streichen.

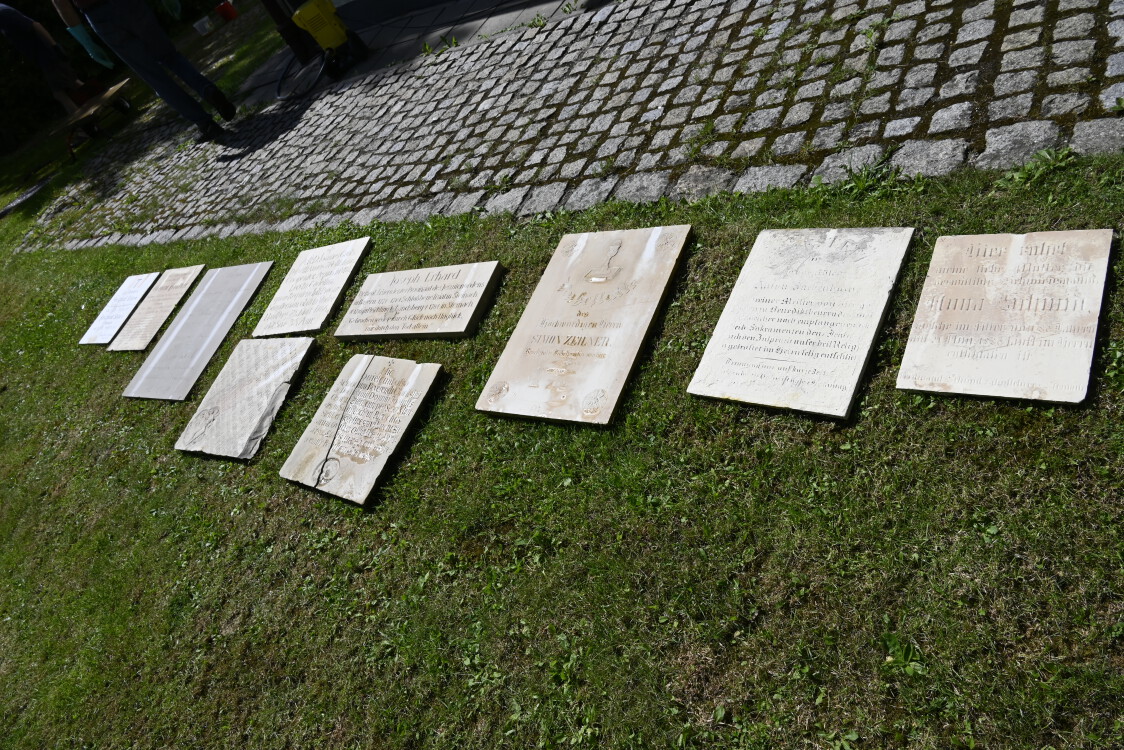

An der Innenseite der Mauer, rechts neben dem Haupteingang, befanden sich elf alte Grabplatten, die bereits stark verwittert und in einem desolaten Zustand waren.

Claudia Heigl, die Leiterin des Arbeitskreises für Heimatgeschichte Steinach regte an, auch eine Restaurierung der Platten in Betracht zu ziehen.

Da dies jedoch sehr kostenintensiv gewesen wäre, entschieden sich Claudia Heigl und Reinhold Pielmeier, zusammen mit weiteren Mitglieder des Arbeitskreises, die Platten selbst zu restaurieren.

aufgenommen im April 2022

1973 an der Kirchenmauer angebracht

Die Gedenktafeln befanden sich ursprünglich an unterschiedlichen Plätzen in der Pfarrkirche, in dem Gebeinhaus, in der alten Benefiziumskapelle St. Maria und an der alten Sakristei. Einige Platten befanden sich vor dem großen Kirchenanbau von 1956 rechts neben dem Portal, an der Südseite der Kirche.

aufgenommen 1938

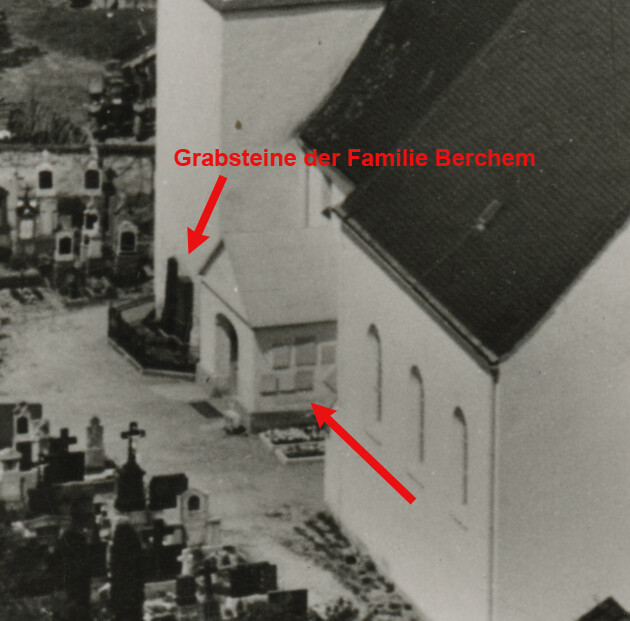

Nach der Kirchenerweiterung 1956 wurden noch weitere Platten dort angebracht. Die alten drei Berchem-Grabsteine standen links neben dem Portal.

Bei der Kirchenrenovierung im Jahr 1973 unter Pfarrer Dotzler wurden die Platten und Epitaphe von der Kirchenmauer abgenommen und zwischen dem ehemaligen Pfarrhaus und dem Haupteingang an der Friedhofsmauer neu platziert. Seitdem befanden sie sich an der Stelle und wurden mit der Zeit durch die Umwelteinflüsse stark in Mitleidenschaft gezogen.

aufgenommen 1973

Die Restaurierung der Gedenksteine im Jahr 2022

Reinhold Pielmeier und Claudia Heigl begannen die Platten an der Kirchenmauer vorsichtig zu reinigen.

Da dies nicht den gewünschten Erfolg brachte, entschieden sich Mitglieder des Arbeitskreises, Peter Aschenbrenner, Reinhold Pielmeier und Claudia Heigl, nach Absprache mit Pfarrer Hagedorn und dem Kirchenpfleger Nikolaus Rudolph dazu, die Platten abzunehmen und ins Archiv für Heimatgeschichte in die Alte Schule zu bringen.

Dort wurden sie von Peter Aschenbrenner, Reinhold Pielmeier, Detlev Schneider, Hans Agsteiner und Claudia Heigl gründlich gereinigt.

Reinhold Pielmeier, ehemaliger Grabungstechniker beim Gäubodenmuseum, erstellte nach Rücksprache mit der Abteilung Steinrestaurierung des Landesamtes für Denkmalpflege ein Konzept zur Konservierung der Platten. Fachkundige Beratung erhielt er auch vom Steinmetzmeister und Steinrestaurator Karl Heinz Wittmann aus Dammersdorf bei Haibach.

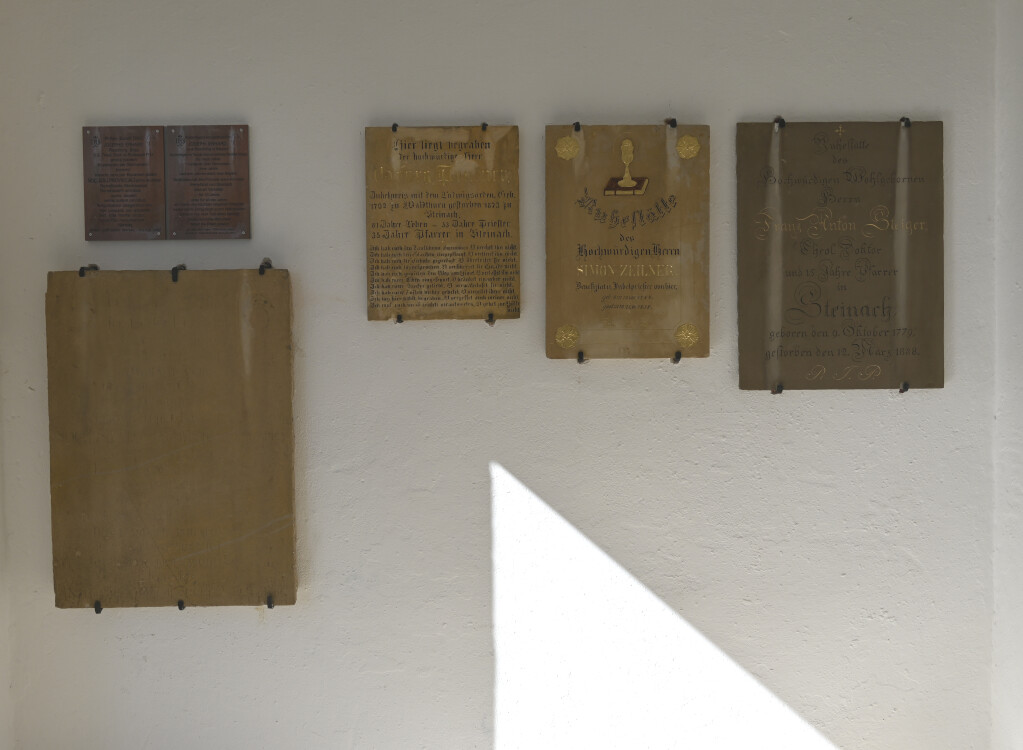

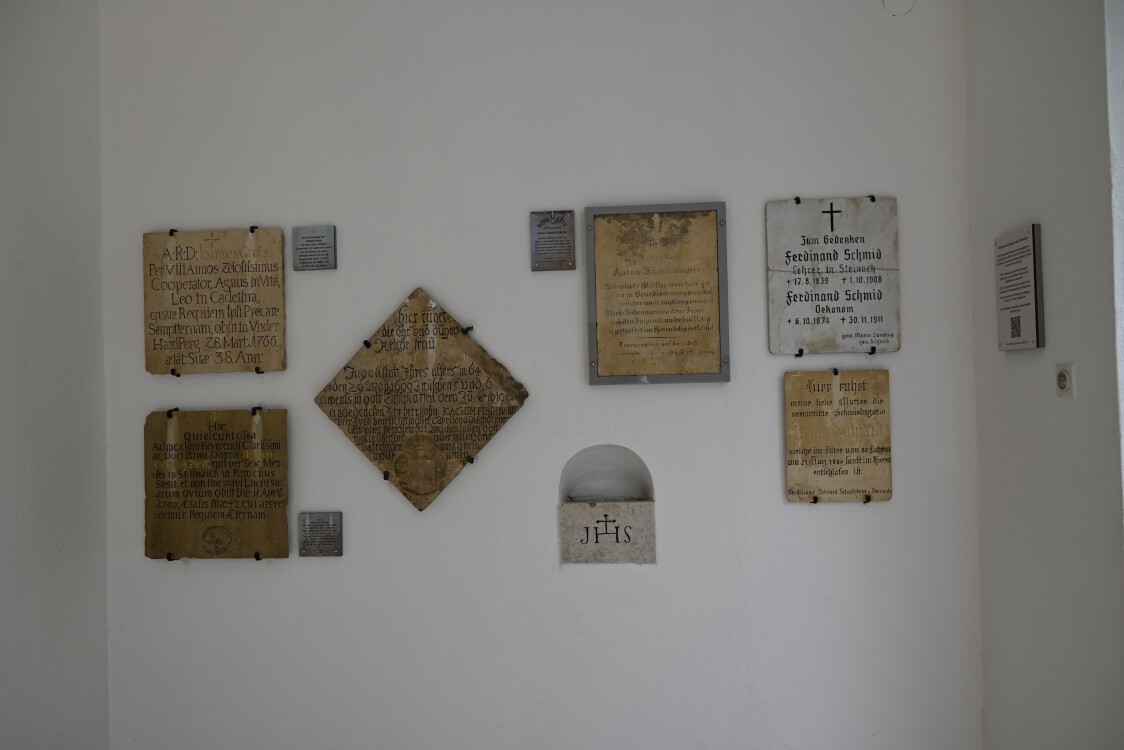

Das Konzept enthielt folgende Punkte: Reinigung, Konservierung, Restaurierung, Beschriftung, sowie die neue Montage, nicht mehr an der Friedhofsmauer, sondern im Vorraum des Leichenhauses.

Auch Dr. rer. nat. Gerhard Lehrberger, Akademischer Direktor am Lehrstuhl für Ingenieurgeologie an der TU München, begutachtete die Platten.

Da die Steinplatten durch die Umwelteinflüsse bereits stark porös waren, wurden sie mit einer 3%igen Lösungen des Konservierungsmittel Paraloid B-72 behandelt.

Reinhold Pielmeier und Claudia Heigl beschrifteten die Platten neu, wobei Pigmentfarben in Paraloid gelöst wurden.

Der Straubinger Stadtheimatpfleger Alfons Huber und Prof. Dr. Günther Moosbauer, Leiter des Gäubodenmuseum Straubing, übersetzten die lateinischen Texte. Vor allem das Grabdenkmal der bedeutendsten Persönlichkeit – des letzten Jesuitenprovinzial Bayerns und Schlossbenefiziaten Josef Erhard – war sehr schwierig zu entziffern.

Unter Anwendung von Quer- und Streulicht gelang es Beiden den Text auf der gereinigten Grabplatte zu entziffern. Dabei konnte auch das Todesdatum auf der Platte festgestellt werden.

Um einer erneuten Verwitterung vorzubeugen, wurden die Gedenksteine im Juli 2023, in Absprache mit der Gemeindeverwaltung, in der Vorhalle des Leichenhauses angebracht.

Franz Bogenberger von Agendorf hat dazu die speziellen Haken mit Schraubgewinde zur Befestigung der Platten geschmiedet und brüniert.

Mit vereinten Kräften wurden die schweren Platten befestigt.

links: Peter Aschenbrenner, Reinhold Pielmeier und Nikolaus Rudolph

rechts: Detlev Schneider, Reinhold Pielmeier und Albert Lindmeier

Detlev Schneider, Claudia Heigl, Nikolaus Rudolph (Kirchenpfleger), Peter Aschenbrenner, Reinhold Pielmeier

Detlev Schneider, Claudia Heigl, Nikolaus Rudolph (Kirchenpfleger), Peter Aschenbrenner, Reinhold Pielmeier

(es fehlt auf dem Bild Albert Lindmeier)

Die Grabplatten

Dr. Joseph Erhard

Die bedeutendste Person auf den Grabdenkmälern ist Joseph Erhard. Er war am 29.01.1716 in Reichling b. Landsberg als Sohn von Andreas Erhard und dessen Ehefrau Walburga, geb. Luzenberger geboren. Seine Studien machte er in dem Jesuitenkolleg in Landsberg am Lech, in das er auch als Jesuit eintrat.

Neun Jahre lehrte er als Professor der Theologie. Zwei Jahre war er der Provinzial der Oberdeutschen Provinz ("Germania superior") der Jesuiten, die das gesamte südliche Deutschland, Schweiz und Tirol umfasste und ihren Sitz in München hatte. Nach deren Umgestaltung 1770 in die "Bayerische Provinz", wurde er drei Jahre lang erster und einziger Ordensprovinzial Bayerns, also der höchste Jesuit in Bayern, bevor der Jesuitenorden endgültig aufgehoben wurde.

1774 holte ihn Josef Ferdinand Graf von Hörwarth als Schlossbenefiziat nach Steinach, wo er ein bescheidenes Auskommen hatte. Am 25. Mai 1784 starb er an einem Schlaganfall im Alter von 68 Jahren in Steinach.

Sein lateinischer Grabstein lag ursprünglich im Pflaster in der Kirche (neben dem Beichtstuhl rechts) und ist schon sehr abgetreten. Daher wurde darauf verzichtet, die Grabtafel neu zu beschriften. Stattdessen wurden Beschriftungstafeln mit dem lateinischen und übersetzten Text angebracht. Prof. Dr. Günther Moosbauer (Leiter Gäubdodenmuseum Straubing) und Alfons Huber (Stadtheimatpfleger Straubing) entzifferten den sehr schwierig zu lesenden lateinischen Text und übersetzten ihn ins Deutsche.

Georg Pentner

Georg Pentner war 1792 in Waldthurn in der Oberpfalz geboren. Er kam 1838 aus der Pfarrei Großgundershausen bei Mainburg und war bis zu seinem Tod 1873 Pfarrer in Steinach. Während seiner 35jährigen Amtstätigkeit unterstützten ihn 21 Kooperatoren, manche also gar nicht lange. Das kam, wie der Benefiziat Josef Schlicht meinte, oftmals von seinem eigenen überaus schneidigen Pfarrherrnwesen, welches sich auf den Hilfsgeistlichen gerade so leicht und jäh entlud wie auf ein Pfarrkind.

Am 15.10.1873 starb der Geistliche im Alter von 81 Jahren in Steinach und wurde bei der (alten) Sakristei auf dem Steinacher Friedhof beerdigt.

Simon Zeilner

Simon Zeilner war am 12. August 1784 in Augsburg geboren. Er war bis 1843 Schulbenefiziat zu Kelheim, anschließend in der Pfarrei Westen. Bei seinem Antritt als Benefiziat in Steinach im Jahr 1853 war er 69 Jahre alt und bereits seit 46 Jahre Priester. 1858 starb er in seinem 74. Lebensjahr in Steinach. Sein Grabstein war ursprünglich an der Südmauer der Pfarrkirche angebracht.

Dr. Franz Steiger

Franz Steiger war am 08.10.1779 in Neumarkt Sankt Veit als Sohn der Bierbrauerseheleute Steiger Franz Xaver und Anastasia, geb. Forster, geboren. Der Doktor der Theologie kam 1821 als Pfarrer nach Steinach. Er war vorher drei Jahre in der Pfarrei Hehenberg bei Tölz und sechs Jahre in Burx bei Landsberg. Der Priester starb am 12. März 1838 im Alter von 58 1/2 Jahren an Lungenlähmung und ist in Steinach begraben. Steiger war der letzte Pfarrer, der am Schauerfreitag mit dem Allerheiligsten in der Feldmonstranz die alten steinachischen Pfarrfluren umritt. Der tumultreiche Feldumritt wurde vom Landgericht unter Strafe verboten, der Flurumgang aber blieb erhalten. Franz Steiger, der Wirt vom Gasthaus Krone, war ein Onkel von ihm.

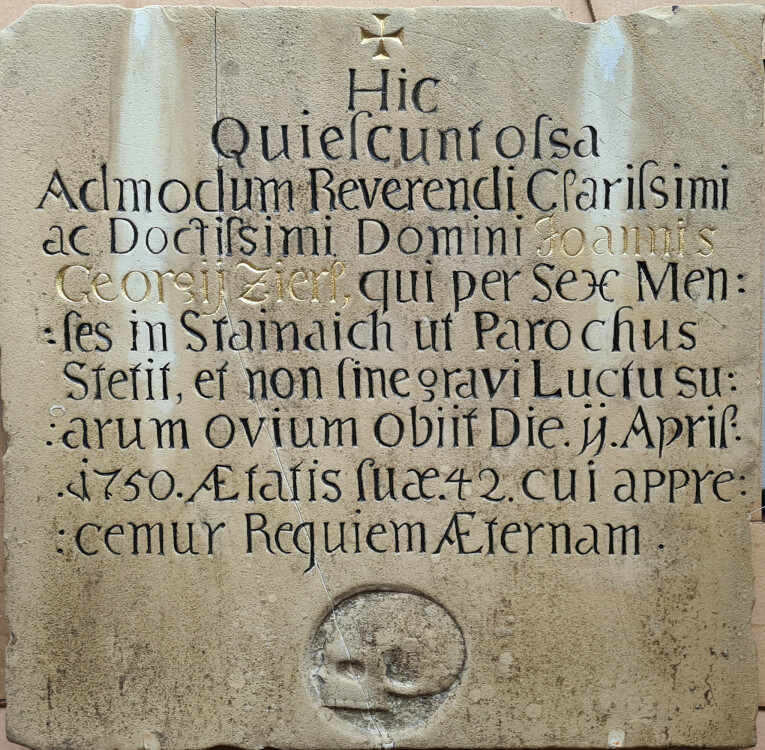

Johann Georg Zierl

Hier

ruhen die Gebeine

des sehr hochwürdigen, berühmten

und gelehrten Herrn Johann

Georg Zierl, der für sechs Monate

Pfarrer in Steinach war und zur

großen Trauer seiner Pfarrkinder

am 11. April 1750 im 42. Jahre

seines Lebens verstarb. Wir bitten

für ihn um die ewige Ruhe.

Herzlichen Dank für die Übersetzung an Prof. Dr. Günther Mossbauer.

Georg Zierl war vorher Kooperator in Steinach und wurde 1749 Nachfolger von Pfarrer Scherm. Der beliebte Pfarrer starb bereits nach sieben Monaten, am 13. April 1750, an einem Nervenfieber im Alter von 43 Jahren. Sein Grabstein mit lateinischer Inschrift war im Pflaster des Gebeinhauses bei der Pfarrkirche eingelassen.

Da die Platte in zwei Teile zerbrochen war, wurde sie neu geklebt.

Johann Gross

Der hochwürdige Herr

Johann Groß

Für acht Jahre eifrigster

Cooperator, im Leben ein Lamm,

auf der Kanzel ein Löwe,

deshalb bitte für ihn um die

ewige Ruhe, gest. in Unter-

hartberg am 28. März 1766

im Alter von 38 Jahren

Herzlichen Dank für die Übersetzung an Prof. Dr. Günther Mossbauer.

Johann Groß war am 3. November 1728 als Sohn der Bauerseheleute Jakob und Barbara Groß in Unterhartberg geboren.

Laut Schlicht hatte er 1758 seine Primiz und wurde dann in Steinach drei Jahre als Kooperator aufgenommen. Lt. Sterbeeintrag starb er am 12. April 1766 im Elternhaus in Unterhartberg und lag in dem Gebeinhaus neben Pfarrer Zierl begraben. Sein noch erhaltener Grabstein gibt als Sterbedatum 28. März 1766 an.

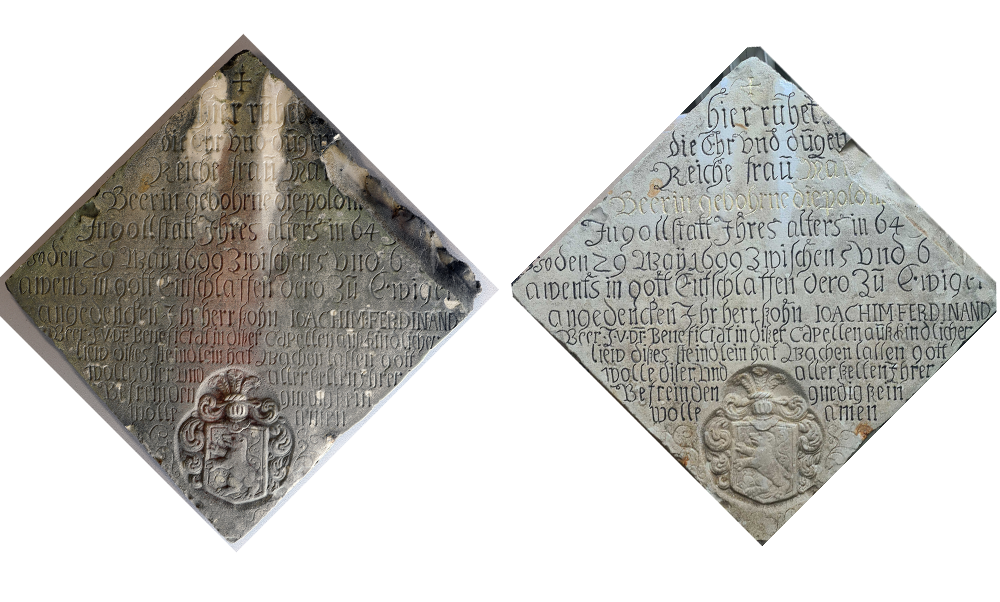

Maria Beer

Maria Beer, lt. Kirchenbuch gestorben am 29. März 1699 in Steinach. Ihr Grabstein gibt als Monat den Mai an.

Hier handelt es sich um die Mutter des Steinacher Schlossbenefiziaten und späteren Steinacher Pfarrers und Kämmerers Dr. Joachim Ferdinand Beer. Joachim Ferdinand Beer war der Sohn von Ludwig und Maria Beer. Der Vater war Mesner in der Pfarrei St. Moritz in Ingolstadt, in der Joachim Ferdinand auch am 3. März 1666 getauft wurde. Der Grabstein des Sohnes Joachim Ferdinand Beer ist im Inneren der Pfarrkirche St. Michael angebracht.

Maria Beer wurde noch in der alten Benefiziums- und Gruftkapelle St. Maria auf dem Steinacher Friedhof beerdigt. 1798 wurde diese baufällig und abgebrochen. Seitdem dient die Schlosskapelle St. Georg im Alten Schloss als Benefziumskapelle. Ihr Gedenkstein wurde an die Außenmauer des Kirchturms der Pfarrkirche angebracht, nach der Kirchenerweiterung 1956 an der linken Außenseite des Eingangsportals der Kirche. 1973 schließlich ebenfalls an die Friedhofsmauer.

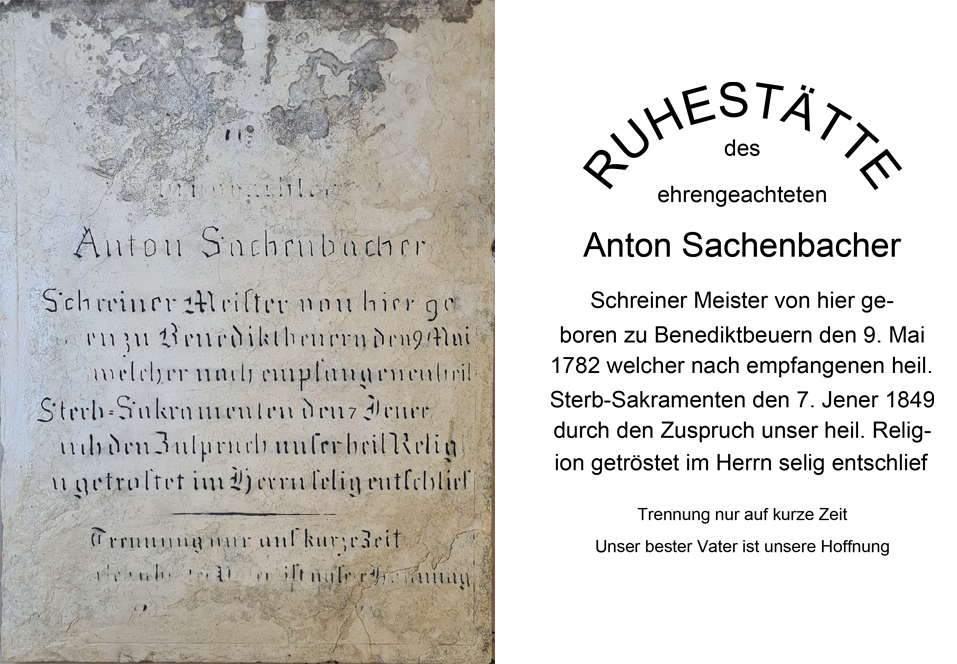

Anton Sachenbacher

Der Schreinermeister Anton Sachenbacher wurde am 9. Mai 1782 in Benediktbeuern als Sohn von Andreas und Elisabeth Sachenbacher geboren. 1821 heiratete er die Schreinerstochter Anna Schmid von Steinach und übernahm das Schreineranwesen seiner Schwiegereltern Wolfgang Schmid und Maria geb. Raith. Am 07. Januar 1849 starb er im Alter von 66 Jahren.

Die Schreinerei (alte Hs.Nr. 49) befand sich an dem Weg zwischen der Hafnerstraße und der Bärnzeller Straße. Das Haus wurde in den 1950er Jahren abgerissen.

Aufgrund des schlechten Zustandes der Grabplatte, konnte sie nicht wieder vollständig beschriftet werden und wird daher in einem schützenden Rahmen wieder angebracht.

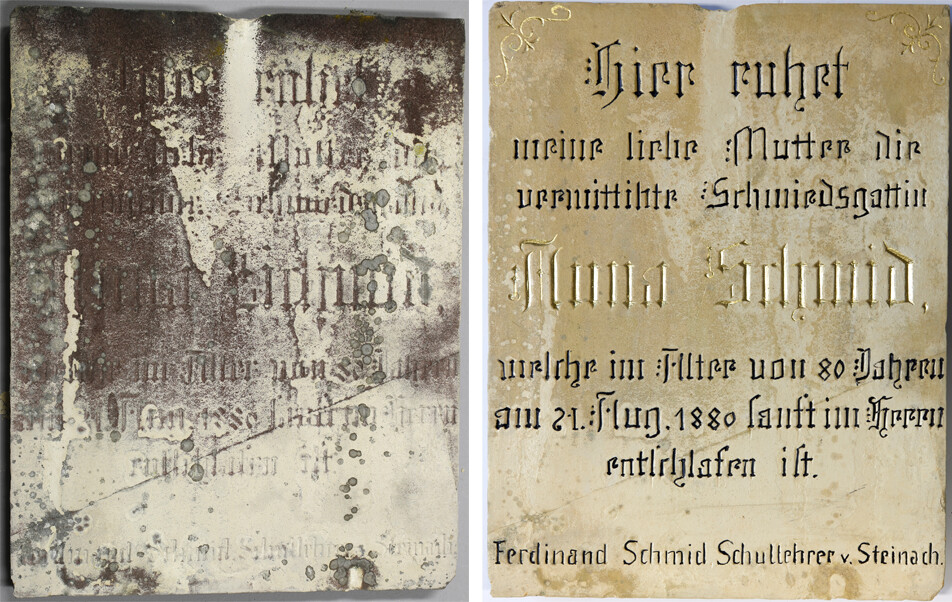

Ferdinand Schmid, Lehrer

Ferdinand Schmied, Ökonom

Die Grabplatte von Vater und Sohn wurde von der Enkelin bzw. Tochter Maria Sonntag gestiftet.

Der Lehrer Ferdinand Schmid war der Sohn des Schmieds Jakob Schmid und dessen Ehefrau Anna, geb. Butz, von Aufhausen. Von 1865 bis Dezember 1866 war er Lehrer in Sossau. Schmid war - bevor er nach Sossau versetzt wurde - Schulgehilfe in Essenbach. Er heiratete ca. 1865 in Sossau die Metzgerstochter Katharina Spitz von Ergolding.

Ferdinand Schmid war ein vortrefflicher Sänger, Orgelspieler und Komponist. Er kam nach Saulburg und später nach Artlkofen. In Artlkofen heiratete er nach dem Tod seiner Frau Katharina, Magdalena Ohneis (1845-1923), eine Wirtstochter von Weihenstephan. Ab 1872 war er in Steinach als Schulleiter tätig und hatte mit seiner zweiten Ehefrau vier Kinder.

Noch im Jahr 1872 war er an der Gründung der Feuerwehr Steinach maßgeblich beteiligt und erster Vorstand.

1877 erwarb Ferdinand Schmid von Jakob und Helena Foidl Hs.Nr. 53 ein Grundstück und errichtete darauf 1882 ein einstöckiges Wohnhaus, das die neue Hs.Nr. 81 (heute August-Schmieder-Str. 43, Landstorfer) erhielt.

Sein Sohn Ferdinand übernahm 1897 das Anwesen. 1897 heiratete er Maria Schambeck von Plenting und hatte mit ihr vier Kinder. Drei weitere Kinder starben im Säuglingsalter. 1911 starb Ferdinand Schmid mit 37 Jahren an einer Lungensucht.

Anna Schmid

Anna Schmid war die Mutter des Schullehrers Ferdinand Schmid. Sie scheint im Alter von 80 Jahren am 21. August 1880 in Schierling gestorben zu sein. Es gibt keinen Sterbeeintrag in den Pfarrmatrikel von Steinach.

Die historischen Epitaphe und Grabtafeln in der Pfarrkirche St. Michael

In der Pfarrkirche St. Michael befinden sich an der linken hinteren Seite ebenfalls vier Epitaphe und Grabtafeln, beim Kirchenumbau 2019 bereits gereinigt worden waren.

Albrecht Hundt zu Sulzemoos

Albrecht war das einzige Kind des Steinach Schlossherrn Wiguleus II. Hundt zu Sulzemoos und dessen zweiter Ehefrau Anna von Muggenthal. Das Kind starb mit neun Wochen am 24.12.1596.

Sein Großvater, Wiguleus Hundt I., war bay. Rechtsgelehrter und Hofratspräsident in München. 1583 erwarb er die Hofmark Steinach mit Schloss. Sein zweiter Sohn Wiguleus II. erbte 1588 die Hofmark. Nach dessen Tod im Jahr 1619, musste die Witwe Anna von Hundt das Gut versteigern lassen.

Der Grabstein aus dem Jahr 1596 ist das älteste Epitaph in der Pfarrei.

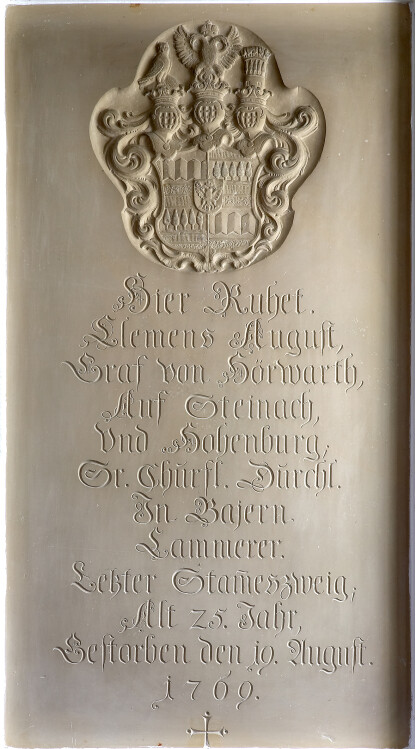

Clemens August Graf von Hörwarth

Clemens August Graf von Hörwarth war der einzige Sohn von Josef Ferdinand Graf von Hörwarth und dessen Ehefrau Johanna Amalia geb. Freifrau von Hoherbach. Der 26jährige Hofmarkserbe erstickte am 19.08.1769 an einem Pfirsichkern und wurde in der Benefiziums- und Gruftkapelle St. Maria im Steinacher Friedhof beerdigt.

Sein Vater Josef Ferdinand starb 1784 ohne Erben, so dass die Hofmark dessen Bruder Kajetan Joachim Benedikt Graf von Hörwarth erbte.

Die Familie Hörwarth lenkten von 1623 – 1788 die Geschicke von Steinach. Der Besitz kam in die Hände von Kajetan’s Tochter Friederika, die sich mit Felix Graf Zech von Lobming verheiratete.

Joachim Beer

Dr. Joachim Ferdinand Beer, Doktor beider Rechte, Kapitelkammerer und päpstlicher Prälat

ist am 03.03.1666 in Ingolstadt, Pfarrei St. Moritz getauft worden. Er war der Sohn des dortigen Mesners Ludwig Beer und dessen Ehefrau Maria, geb. Diepold. 1695 kam er als Schlossbenefiziat nach Steinach. 1711 übernahm er die Pfarrei in Steinach. Seine verwitwete Mutter Maria Beer starb in Steinach und wurde am 29.03.1699 in der Frauenkapelle (Herrschaftskapelle) im Steinacher Friedhof begraben. Ihr Grabstein ist jetzt im Leichenhaus angebracht. Der Pfarrer Joachim Ferdinand Beer starb ebenfalls in Steinach am 08.02.1727 im Alter von 61 Jahren.

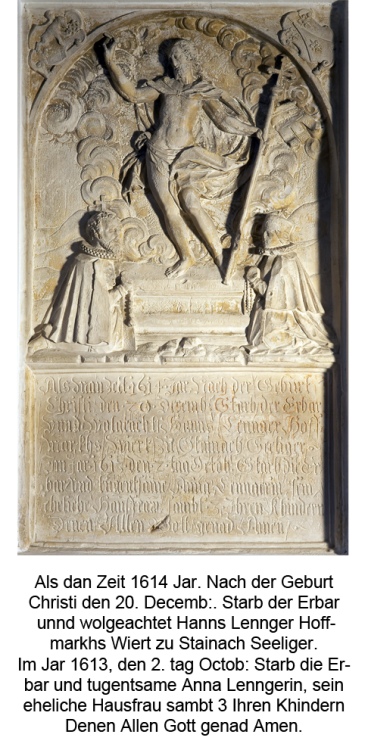

Anna und Hans Lenger

Epitaph für die Steinacher Hofwirtseheleute Hans und Anna Lenger, gestorben am 20. Dezember 1613 und am 02. Oktober 1614 in Steinach.

Hans Lenger stammte wie sein Bruder Christoph Lenger, der das hohe Amt eines Stiftsdekans im benachbarten Chorherrenstift Pfaffmünster bekleidete, aus Gerzen bei Vilsbiburg, von der heute noch benannten „Längermühle“ in Hungerham.

Auf dem Epitaph ist das Lenger-Wappen dargestellt, das auf einem Dreiberg einen stehenden Bär zeigt, der mit der Tatze ein Mühlrad hält. Auch die Hofwirtsgattin Anna ist mit ihrem Wappen (drei Lilien) dargestellt. Dieses Wappen ist der Müllersfamilie Rampf zuzuordnen.

Das Epitaph der Hofwirtsehegatten Lenger ist kulturgeschichtlich und kostümgeschichtlich von besonderem Interesse, zeigt es doch, wie ein begüterter Hofwirt und seine Ehefrau zu Beginn des 17. Jahrhunderts, wenige Jahre vor Ausbruch des schrecklichen Dreißigjährigen Krieges, gekleidet waren. Die Gewänder der Abgebildeten stellen die die einer höheren bürgerlichen Schicht dar. Beide mit Halskrause, Anna trägt einen Topfhut.

Das Steinacher Lenger-Epitaph berichtet in kurzen prägnanten Worten vom tragischen Tod der Hofwirtin am 2. Oktober 1613 „sambt 3 Ihren Khindern". War es die Pest, die um diese Zeit bei uns grassierte, der sie zum Opfer fielen? Welch grausamer Schicksalsschlag für den Hofwirt, der ein Jahr später den Seinen ins Grab folgte.

1643 finden wir einen Christoph Lenger in Falkenfels als Bäcker. Dieser könnte ein weiterer Sohn der Hofwirtseheleute gewesen sein.

Fotos: Albert Lindmeier und Claudia Heigl

Das Schlossbenefizium „Zu Unserer Lieben Frau“ in Steinach

von Hans Agsteiner

„Gedenkt um Gottes Willen der Edlen und Tugenhaften Frauen Katharina von Puchberg, ain geborene von der Wartt selig, so die erste Stifterin des Benefici Unser Lieben Frauen auf dem Freithof und Sankt Georgen im Schloß Steinach gewesen...“.

Mit diesen Worten leitete der Steinacher Schlossbenefiziat Kaspar Neumiller, der von 1646 bis 1648 das Steinacher Schlossbenefizium betreute, das Gedenken an die Benefiziumsstifter an den vier Wartterischen Quatember-Jahrtägen ein. Es folgte ein Gedenken an weitere Zustifter: Leopold von Puchberg, Ehemann der Katharina, Marx Wartter und dessen Ehefrau Anna von Höhenrain, Hans und Margarethe Pernzeller und ihre Tochter Anna, der hochgelehrte Hofratspräsident Dr. Wiguläus Hundt, seine drei Ehefrauen und schließlich Wiguläus Hundt II. und dessen Gattin Anna von Muggenthal.

Die folgenden Ausführungen sollen einen kurzen Überblick geben über die Entstehung und Entwicklung des heute noch bestehenden Steinacher Schlossbenefiziums, dem Vernehmen nach einzigen noch existierenden Schlossbenefiziums der Diözese Regensburg.

Vorläufer des Schlossbenefiziums – eine Ewige Messe

Im Jahre 1336 war das angesehene Rittergeschlecht der Warter von der Wart, deren Edelsitz noch heute das Vilstal bei Reisbach beherrscht, durch Kauf in Besitz von Burg und Hofmark Steinach gekommen. Der Erwerber Ritter Ekolf von der Wart begründete die Zweiglinie der Warter von der Wart auf Steinach, die hier über 200 Jahre die Geschicke des Vorwaldortes bestimmte. Noch im Jahr des Kaufs ließ er an den Turm der Steinacher Pfarrkirche St. Michael eine der Muttergottes geweihte Kapelle anbauen mit einer darunter liegenden Familiengruft für das Steinacher Wartergeschlecht. Dazu stiftete er eine Ewige Messe mit einem Stiftungskapital von 3 600 Regensburger Pfennigen. Der Steinacher Pfarrer musste mit den Erträgen der Ewigen Messe wöchtentlich zwei Messen für das Wartergeschlecht lesen.

Diese Ewige Messe war noch kein Benefizium, das einen Benefiziaten ernähren konnte. Deshalb waren spätere Mitglieder der Warterfamilie bemüht, die Ewige Messe durch Zustiftungen zu erhöhen. Die erste Zustiftung fand 1366 durch den Ritter Hans von der Wart und seiner Frau Anna von Waldeck statt. Das Stiftungskapital wurde dabei auf 6 000 Regensburger Pfennige erhöht. Doch war dies immer noch zu gering, um die Voraussetzungen für ein Benefizium zu erfüllen.

Die zweite Zustiftung erfolgte im Jahre 1400 durch Kathrin von der Wart in einer Höhe „damit ein eigener gelaieter Priester die Messen lesen kann“. Diese Zustiftung umfasste zwei Höfe in Kienberg und Wolferszell, fünf Tagwerk Wiesen in Kirchroth und die dritte Garbe des Steinacher Pfarrzehents. Dazu wurde dem Geistlichen und künftigen Benefiziaten ein eigenes Haus gekauft, „wohlgebaut und wohlgelegen“. Die dazugehörige Land- und Forstwirtschaft umfasste 34 Tagwerk Feld und Wald.

Die Obliegenheiten, welche die Stifterin ihrem Geistlichen auferlegte, waren:

- An der Begräbnis- und künftigen Benefiziumskapelle St. Maria in jeder Woche die zwei Stiftmessen für die verstorbenen Warter lesen.

- An der Schlosskapelle St. Georg ebenfalls in jeder Woche zwei Messen lesen; vorgesehen für einen freiwilligen Kirchgang der Patronatsherrschaft unter der Woche.

- Darüber hinaus eine Messe bei St. Georg an jedem gebotenen Feiertag, wenn die Warter oder ihre Besitznachfolger zur Pfarrkirche entweder nicht gehen können oder wollen.

- Das warterische Gedenken an allen Sonn- und Feiertagen von der Kanzel der Steinacher Pfarrkirche St. Michael.

- Die Feier des Jahrtags für alle verstorbenen Warter an dem Quatember mit

a) dessen Verkünden von der Kanzel

b) gesungene Totenvigil am Abend

c) Danach Verteilung des ausgebackenen Spendenbrots an die Steinacher Armen, welche dafür den Vigilien und Meßopfern beiwohnen und des warterischen Seelenheils in ihren frommen Gebeten gedenken mussten.

d) jeden Quatembermontag zwei Ämter, voraus das Lobamt, dann das Seelamt und unter diesem das besondere Gedenken an alle Verstorbenen des Wartergeschlechts.

Voraussetzung für die Anerkennung eines Benefiziums war die kirchlich-kanonische Konfirmation durch den Diözesanbischof. Dem Bischof von Regensburg war aber auch nach der Zustiftung von 1400 das Stiftungsvermögen, das einen Benefiziaten ernähren sollte, noch immer zu gering und er versagte die Konfirmation.

Das Schlossbenefizium wird endlich vom Bischof genehmigt

Die Endstiftung, die nun die strengen Voraussetzungen für die Konfirmation eines Schlossbenefiziums erfüllte, fand erst im Jahre 1496 durch Marx und Anna von der Wart aus deren Brautschatz statt. Diese Zustiftung umfasste

- einen eigenen Haushalt für den Benefiziaten im Benefiziatenhaus

- ein Feld aus dem Steinacher Schlossgutsbetrieb

- eine Waldung von 34 Tagwerk

Es war ein Freudentag für die Steinacher Warter, als der Fürstbischof von Regensburg Rupert II. Pfalzgraf von Spannheim die Konfirmation für das Schlossbenefizium erteilte.

Die „Pernzellermess“

Der Schlossbenefiziat Kaspar Neumüller bezieht, wie eingangs erwähnt, in sein Stiftergedenken auch die Bärnzeller Rittersleute Hans und Margarethe Pernzeller und deren Tochter Anna mit ein, denn auch sie hatten einen Jahrtag in Steinach gestiftet. Die „Pernzeller“ aus Bärnzell, ein Weiler der Gemeinde Ascha, waren wie auch die ersten Ritter von Steinach domvögtisch-bogener Ministerialen. So wird in einer Oberalteicher Traditionsurkunde, die von Cornelia Mohr auf die Zeit um 1119/20 datiert wird, in der Zeugenreihe u.a. ein „Pernhart de Perncelle“ genannt. Die Stifter der Pernzeller Messstiftung sind Hans, Margareth und Anna von Pernzell.

Josef Schlicht berichtet zu dem Jahrtag der Pernzellerischen Familie: „Auch dieser Pernzellerische dreyer Seelen Jahrtag des Sonntag Judica auf der Kanzel verkünden, Abend mit gesungenen Vigilien, des Montags Seel- und Lobamt und dem Pfarrer davon, so er`s verricht, geben dreyssig Reg.Pfen., dem Meßner zwen Reg.Pfen. Dieser Jahrtag ist nun schon längst eingegangen. Er mag von 1496 – 1724 gehalten worden sein...“.

Weiter führt Schlicht aus:

„Sie (die Pernzeller, Anm.d.Verf.) gaben sichtlich ihre Steinachische Sölde (zum Kaplanhaus) und ihr Bernzeller Holz (nun das zweitbeste Vermögenstück des Benefiziums) als frommes Dotationsgut dem Hofmarksherrn zu sehr mässigem Preis zu kaufen“.

Die Verbindung der Pernzeller Jahrtagsstiftung zum Warter-Benefizium ergibt sich aus der Stiftungsurkunde des Marx Warter:

„Nun aber solcher Gottesdienst füran auffgericht werde, so gib ich Marx Wartter ein wolgebauen und wolgelegen Hausung, des Paul Flaischbauer seligen gewesen und ich von Hansen Pernzeller kaufft; auch drey Tagwerch Wismaths, auch die Holzwachs, auch Hansen Pernzellers gewesen; darzu auch ein Feld aus meinem Hofpau zu Steinach.

Das alles angeschlagen jährlich für sechs Schilling Reg. Pfen. Die Vogtei dieser als anderer Güetter der Meß behalt ich auch (wie Katharina) mir und meinen Nachkommen.

Doch von den sechs Schilling soll der Kapellan meiner und meiner Hausfrauen Seelen in der Gedächtniß, auch Jahrtag mit unsern Namen gedenkhen lassen und dem Pfarrer geben davon zwölff Reg. Pfen.; nach unserer Gedächtniß auch des Hansen Pernzellers, Margareth seiner Hausfrauen, Annä ihrer Tochter alle Suntag füran ewiglich.

Auch dieser Pernzellerische dreyer Seelen Jahrtag des Sonntag Judica auf der Kanzel verkünden, Abend mit gesungenen Vigilien, des Montags Seel- und Lobamt und dem Pfarrer davon, so er`s verricht, geben dreyssig Reg.Pfen., dem Meßner zwen Reg.Pfen“.

Nach dieser Stiftungsurkunde des Marx Warter sollte die Pernzeller Meßstiftung weitergeführt werden. Der Grund war wohl, dass das Benefiziatenhaus von den Pernzellern und auch das Bernzeller Holz „als frommes Dotationsgut dem Hofmarksherrn zu sehr mässigem Preis“ verkauft wurde und so die Errichtung des Schlossbenefiziums gefördert werden konnte. Die Pernzeller Ritter sind ausgestorben, die Erinnerung an sie sollte durch das Weiterbestehen der Meßstiftung mit Gedenken weiterleben.

Allgemeine Bemerkungen zum Benefizium

Der aus dem Latein abgeleitete Begriff „Benefizium“ bedeutet soviel wie „Wohltat“. Man denke in diesem Zusammenhang an eine „Benefizveranstaltung“, das ist eine Veranstaltung, dessen Erlös für wohltätige Zwecke verwendet wird. Im Kanonischen Recht und in der Kirchenverfassung versteht man unter Benefizium eine juristische Person und das mit einem Kirchenamt verbundene Recht, aus einer bestimmten, i.d.R. kirchlichen Vermögensmasse, ein festes ständiges Einkommen zu beziehen (Lexikon für Theologie und Kirche, LthuK, 3. Auflage, zweiter Band). Auf dem Land waren Kleriker häufig an von Grundherren gegründeten Privatkirchen tätig. Es oblag dem Stifter für den Unterhalt des Geistlichen zu sorgen. Dafür bereit gestellte Güter wurden zum Sondervermögen der grundherrlichen Kirche. Benefizien waren ein Mittel der Jenseitsvorsorge und des Totengedächnisses.

Jenseitsvorsorge gehörte im Mittelalter zu den wichtigsten Angelegenheiten der Menschen. Man wollte nicht nur im Diesseits ein möglichst sorgenloses L, eben führen, sondern auch im Jenseits keinen Mangel leiden. Fromme Stiftungen erschienen dazu als geeignete Mittel. So stifteten die Fürsten bedeutende Klöster, die Ritter und Patrizier Benefizien und die kleinen Leute ließen und lassen Messen für die Verstorbenen lesen. Das Gedenken an die Verstorbenen der Familie und das Gebet in oft reich ausgestatteten Begräbniskapellen gehörte aber auch zum Repräsentationsbedürfnis von Adel und Patriziat. An zahlreichen bayerischen Adelssitzen wurden im Mittelalter Benefizien gegründet, deren Stiftungsvermögen einen Schlossbenefiziaten ernähren konnte. Die wichtigste Aufgabe des Schlossbenefiziaten war für das Seelenheil der Stifterfamilie zu beten und Messen zu lesen. Ein Benefizium, mit dem die Verwaltung von Sakramenten verbunden war, konnte nur derjenige erhalten, der zum Priester geweiht war.

Das Steinacher Schlossbenefizium war und ist ein sogenanntes Inkuratbenefizium, d.h. ein Benefizium ohne „Cura“ (= ohne Sorge/Seelsorge). Der Benefiziat war nicht mit der regelmäßigen Ausübung von Seelsorge für einen bestimmten Sprengel innerhalb der Pfarrei betraut. Die Seelsorge oblag vielmehr grundsätzlich dem Pfarrer von Steinach.

Das II. Vatikanische Konzil erteilte die Weisung, das Benefizialwesen aufzuheben oder wenigstens zu reformieren. Der CIC/1983 hat dementsprechend das Benefizialrecht des CIC/1917 (cc 1409-88) beseitigt und den Bischofskonferenzen auferlegt, Normen zu erlassen, wonach dort, wo eigentliche Benefizien bestehen, die Einkünfte und womöglich auch das Stammvermögen auf einen Fonds zu übertragen sind, der für den Unterhalt der Geistlichen, die im Dienst der Diözese stehen, gerichtet werden soll (cc 1272, 1276, § 1). Derartige Bestimmungen sind bislang in Deutschland nicht erlassen worden. Hier bestehen Benefizien als öffentliche juristische Personen weiter. Ihre Vertretung und Verwaltung erfolgt gem. cc 118 und 1279 § 1 grundsätzlich durch den Amtsinhaber, indes ist größtenteils die zentrale Verwaltung des Pründevermögens durch die entsprechende Stelle des Bischöflichen Ordinariats üblich. Die bayerischen Diözesen haben mit Wirkung vom 1. Oktober 1986 Kirchenamt und Pfründestiftung getrennt, wobei letztere Rechtspersönnichkeit nach kirchlichem und staatlichem Recht zukommt, der Amtsinhaber ihren Nießbrauch besitzt und ihre Vertretung und Verwaltung innehat (LthuK, a.a.O:).

Das Schlossbenefizium Steinach ist als juristische Rechtsperson im Grundbuch eingetragen als „Gutsherrliche Benefizialstifung Steinach“.

Unterscheidungen: Patronat, Patronatsrecht und Präsentationsrecht

Jede Kirche oder Kapelle hat einen Patron, das ist der Schutz-Patron oder Schutzheilige. Das Wort „Patron“ leitet sich ab von dem lateinischen „pater“ = Vater, Hausherr. Die alte später abgebrochene Begräbnis- und Benefiziumskapelle des Wartergeschlechts im Friedhof zu Steinach hatte Maria als Schutzpatronin. Noch heute nennt sich das Schlossb enefizium „Zu Unserer Lieben Frau“. Patron der Schlosskapelle ist dagegen der Ritterpatron St. Georg.

Zu unterscheiden von diesen Schutzpatronen oder Schutzheiligen ist das Patronat (lat. Schutzherrschaft) im Sinne der kirchlichen Rechtsgeschichte (Patronatsrecht). Das Patronatsrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen katholischen oder evangelischen Kirchen und dem Stifter einer Kirche oder eines Benefiziums bzw. dessen Rechtsnachfolger (Kirchenpatron). Zu dessen wichtigsten Rechten zählte das Präsentationsrecht, d.h. das Recht, der zuständigen kirchlichen Stelle (Bischof, Konsistorium) Vorschläge für die Besetzung eines kirchlichen Amtes machen zu dürfen. Es beruhte auf dem mittelalterlichen Eigenkirchenwesen und konnte deshalb auch von Laien wahrgenommen werden. Zu den Pflichten gehörte vor allem die Übernahme der Baulast.

Zwei Arten von Patronaten

Die Entwicklung des Benefizialwesen in jüngerer Zeit nach Ansgar Heuse/Florian Sepp:

Es werden zwei Arten von Patronaten unterschieden: das Privatpatronat und das landesherrliche Patronat. Im Fall des Schlossbenefiziums Steinach handelt es sich um ein Privatpatronat. Nur auf das Privatpatronat wird in den nachfolgenden Ausführungen eingegangen. Artikel XI Abs. 3 des Bayerischen Konkordats von 1817 gewährleistete die Patronatsrechte der Untertanen (Privatpatronate). Der Sturz der Monarchie 1918 in Bayern machte eine umfassende Neuregelung nötig. Der Freistaat verzichtete mit dem Konkordat von 1924/25 auf viele rechtliche Mitwirkungspflichten bei der Besetzung kirchlicher Ämter. Damals bestand an 635 Stellen ein Privatpatronatsrecht. Sowohl das katholische als auch das evangelische Kirchenrecht waren nun und sind noch bestrebt, das Patronatswesen zurückzudrängen. Im CIC 1917 wurde kirchenrechtlich die Begründung neuer Patronate ausdrücklich ausgeschlossen, das Patronatswesen im Weiteren aber noch recht ausführlich in den cc 1448 – 1471 CIC 1917 normiert. Der CIC 1983 verzichtet gänzlich auf die universal kirchenrechtliche Regelung dieser Materie und verschiebt sie in das Partikularrecht. Der Status quo bestehender Patronatsrechte wird gesamtkirchlich aber nicht angetastet. Seitdem ist die Zahl der Patronatsrechte aber beständig zurückgegangen. Ebenso wurden Patronatsverpflichtungen durch Vereinbarungen abgelöst. Die früheren Patronate sind heute sowohl in der katholischen, als auch in der evangelischen Kirche fast überall aufgehoben worden.

Quelle: Ansgar Heuse/Florian Sepp, Patronatsrecht 19./20. Jahrhundert, publiziert am 31.8.2006; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: (http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Patronatsrecht _ 19./20.Jahrhundert) (20.9.2020).

Das Patronatsrecht konnte der Stifter des Benefiziums an seine Nachkommnen oder andere Personen weitergeben. Patronatsherr des Steinacher Benefiziums war normalerweise der jeweilige Steinacher Schlossherr. Als solcher war er auch für den Unterhalt des Benefiziums verantwortlich. Der berühmte Steinacher Schlossbenefiziat Josef Schlicht kam aber, wie er selbst vermerkt, nach der Kaplanzeit „durch königliche Präsentation“ in das Benefizium Steinach.

Im Schematismus 1935 wird das Steinacher Schlossbenefizium wie folgt angeführt:

„Steinach, Schloßbfz. B.M.V. - Gutsherr von Steinach“

B.M.V. ist die Abkürzung für Beate Maria Virgine. Der Hinweis auf den Gutsherrn von Steinach stellt klar, dass er der Patron ist mit allen Rechten und Pflichten.

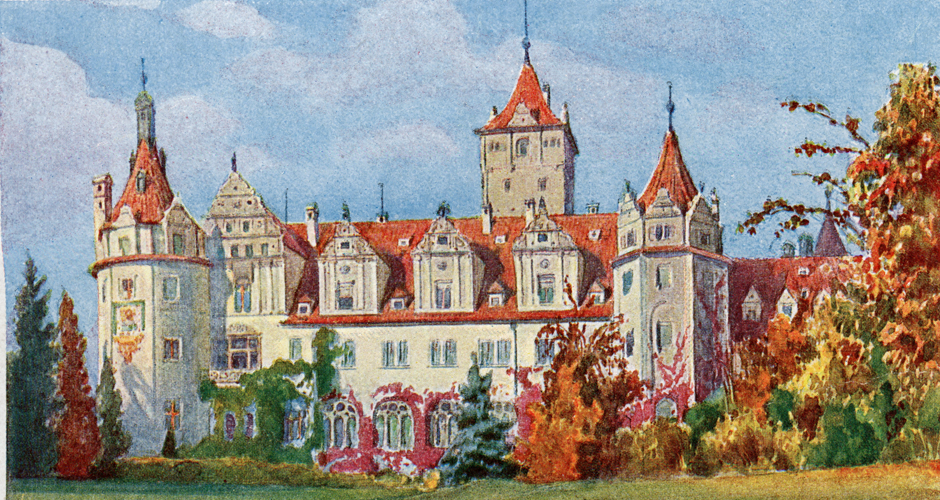

Anna von der Wart baut Schloss Steinach und versilbert das Benefiziumsvermögen

„Witwe Anna von der Wart, geborene Freiberg, baute von Grund auf die herrschaftliche Tafern und Mühle und das Schloß von 1549.

Ihr 4 ½ jähriger Sohn Hans-Wolfgang legte den 1. Stein und „Gott gebe, dass er mein mütterliche Treu und Wolmeinen anneme und erkenne“.

So berichtete eine heute nicht mehr vorhandene Marmortafel, die lange Zeit am Eckturm des Steinacher Schlosses angebracht war. Die Ritterswitwe Anna von der Wart hat die mit ihrem verstorbenen Ehemann geschmiedeten Pläne zu einem Schlossbau realisiert.

Es ist eine Seltenheit, dass eine Frau, auch wenn sie eine Rittersfrau war, damals ein Schloss bauen durfte. Eine Ausnahme war gegeben, wenn eine Frau als Vormund für ihr Kind auftreten konnte. Und das war hier der Fall. Anna von der Wart ließ also die alte Steinacher Burg abbrechen und mit den Bruchsteinen ein neues Schloss bauen, das Alte, damals aber ganz neue Schloss Steinach von 1549 wie es heute vor uns steht.

Nicht nur in der widerspenstigen Vitztumsstadt Straubing, auch auf zahlreichen Adelssitzen fand Anfang des 16. Jahrhunderts die „Neue Lehre“ Martin Luthers offene Türen. Auch im Schloss Steinach. Bei Anna von der Wart noch nicht sehr ausgeprägt, ihre Schwester, die Rittersfrau von Sünching, war dagegen eine vehemente Streiterin für den neuen Glauben. Aber die Versilberung des Steinacher Schlossbenefiziums, das sie für das Studium und für ein flottes Leben des Sohnes Hans-Wolfgang verwendete und auch der ersatzlose Abbruch der alten Burgkapelle St. Georg geben zu denken.

Bei ihrem Sohn Hans-Wolfgang ist der streitbare Lutheraner nicht zu verleugnen. Er musste dafür aber viel ertragen. Der spätere Schlosskäufer Dr. Wigläus Hundt berichtet: „Dieser Hans-Wolf ist nachgehends seines üblen und ganz ärgerlichen Wandels halber von Straubing aus in den fürstlichen Falkenturm nach München geführt und gleichsam zum Tode verurteilt, aber aus Fürbitt des Herzogtums Bayern entsetzt worden“. Was er angestellt hat, ist nicht bekannt. Wohl wegen seines Übertritts zum evangelischen Glauben und wegen einer drückenden Schuldenlast musste er das Schlossgut Steinach mit allen Anwesen der Hofmark 1583 verkaufen. In der Not zog seine von ihm getrennt lebende Ehefrau wieder zu ihm und man kaufte sich in der neugläubigen Jungpfalz in Bernhardwald einen kleinen bescheidenen Adelssitz.

Wiederherstellung des Schlossbenefiziums durch den berühmten Steinacher Schlossbesitzer Dr. Wiguläus Hundt

Käufer des Steinacher Schlossbesitzes war Dr. Wiguläus Hundt, der als Rechtsgelehrter, Diplomat und Historiker in die Bayerische Geschichte eingangen ist. Er ist wohl der bedeutendste und berühmteste Steinacher Schlossbesitzer. Als Hofratspräsident galt der Jurist als höchster Richter und Polizeibeamter Bayerns. Als Diplomat war er an der Gestaltung wichtiger Staatsverträge beteiligt. In Musestunden und als Altersbeschäftigung betrieb er Geschichtsforschung und verfasste unter anderem sein berühmtes „Bayerisch Stammen Buch“, eine Genealogie das bayerischen Adels und das umfangreiche Werk „Metropolis Salisburgensis“, eine Geschichte der altbayerischen Klöster. Es gelang ihm, das von Anna von der Wart eingezogene Steinacher Schlossbenefizium nach einem Rechtsstreit wieder herzustellen. Die Straubinger Chorherren, die kurz zuvor (im Jahre 1581) im Rahmen der Gegenreformation vom benachbarten Pfaffmünster in die Gäubodenstadt versetzt worden waren, hatten nun die Absicht durch Eingliederung des Steinacher Schlossbenefiziums in das Stift dessen Einkommen zu erhöhen, doch Wiguläus Hundt konnte dieses Ansinnen unter Einschaltung des Herzogs erfolgreich abwehren. Hundt plante auch den Neubau einer Schlosskapelle, doch der Tod ereilte ihn, bevor er dieses Vorhaben verwirklichen konnte.

Wiguläus Hundt II. baut die heutige Schlosskapelle

Nachdem Hundts Sohn und Nachfolger Albrecht bei einem Duell verstorben war übernahm sein Bruder Wiguläus Hundt II. die Regentschaft in Steinach. Er errichtete die heutige Schlosskapelle an der Ringmauer. Die alte Benefiziums- und Gruftkapelle St. Maria im Steinacher Friedhof trat nun mehr und mehr zurück und die Aufgaben des Benefiziaten verlagerten sich zur neuen Schlosskapelle, deren Patron wieder St. Georg wurde. Der Benefiziat geriet dabei zunehmend in den Einflussbereich der Schlossherrschaft, die den Benefiziaten als abhängigen Schlosskaplan betrachteten. Dies ging sogar soweit, dass Benefiziat Johann Weiß (1639 – 1641) als Hauslehrer und Erzieher der Schlosskinder in das Straubinger Stadtpalais umziehen musste.

Abbruch der alten Benefiziumskapelle St. Maria im Steinacher Friedhof

Unter Benefiziat Vögele (1808 – 1842) gingen die Messen der Warterstiftung ganz auf die Schlosskapelle St. Georg über. Die Benefiziums- und Gruftkapelle St. Maria auf dem Steinacher Friedhof war bereits 1798 baufällig und wurde schließlich abgebrochen (nach Schlicht: 1813 gänzliches Eingehen der eigentlichen Stiftungskirche auf dem Friedhofe). Die Steine verwandte man zur Errichtung des Schul- und Mesnerhauses (heute im Anwesen Röckl). Damals dürfte die spätgotische Madonna, die sich heute im Mittelpunkt des Altars der Schlosskapelle befindet, aus der abgebrochenen Benefiziumskapelle St. Maria dorthin übertragen worden sein. Patron der Schlosskapelle blieb aber weiterhin der Ritterpatron St. Georg, der seit 1741 anstelle eines Altarblatts aus Stuck gearbeitet, halblebensgroß auf einem weißen Schimmel über dem Altar seinen Platz hatte. Die Schlosskapelle St. Georg war nun de facto auch Benefiziumskapelle geworden. Josef Schlicht führt dazu in der Unterhaltungsbeilage zum Straubinger Tagblatt vom 23. Juli 1883 aus: „freilich tadelte das bischöfliche Ordinariat, daß Benefiziat und Patronatsherr gegen den Abbruch der Frauenkapelle keinen Einspruch erhoben, allein die beiden Gruftmessen selbst und dazu die Sonntags- und Festtagsmessen siedelten schließlich endgültig in die Schloßkapelle über“. Eine kirchenrechtliche Translation der Stiftungsmessen zur Schlosskapelle hat aber offenbar nicht stattgefunden, ein Umstand der vom Benefiziaten Josef Schlicht später in einem Streit ins Feld geführt wurde.

Die spätgotische Madonne dürfte früher in der

Die spätgotische Madonne dürfte früher in der

Benefiziums- und Gruftkapelle St. Maria auf dem Steinacher Friedhof gestanden haben.

Bild: Albert Lindmeier

Durch die Übertragung des Benefiziums St. Maria auf die Schlosskapelle erfuhr diese eine weitere Aufwertung. Eine andere Aufwertung der Schlosskapelle war kurz vorher durch die Gründung der großartigen Bruderschaft der „Christi Mutter unter dem Kreuz“ erfolgt, der über 1000 Mitglieder angehörten, darunter 120 Adelige und 60 Geistliche.

„Christi Mutter unter dem Kreuz“ in der Benefiziumskapelle

Bild: Albert Lindmeier

Umfassende Renovierung und Umgestaltung der Schloss- und Benefiziumskapelle im Jahre 1880

Dem Schlossherrn Eduard von Berchem-Königsfeld lag die Steinacher Schloss- und Benefiziumskapelle sehr am Herzen. Mit erheblichem Kostenaufwand ließ er im Jahre 1880 das Bauwerk umgestalten und modernisieren. Vor allem der neuromanische Hochaltar mit der spätgotischen Madonna (wohl aus der abgebrochenen Benefiziumskapelle St. Maria) steht heute im Blickpunkt, flankiert von den Namenspatronen der Schlossherrschaft St. Eduard und St. Natalie.

So dürfte die Benefiziumskapelle im Alten Schloss Steinach nach der Renovierung ausgesehen haben.

So dürfte die Benefiziumskapelle im Alten Schloss Steinach nach der Renovierung ausgesehen haben.

Das Fenster mit dem Hl. Georg wurde 1929 bei einem Hagelschauer beschädigt und durch ein neues Fenster ersetzt.

Bild: Nachlass Ludwig Niggl, aufgenommen ca. 1920

Der renovierte Altar 2020

Bild: Albert Lindmeier

„Für alle Zeiten ihrer kirchlichen Zwecke zu erhalten...“ - die grundbuchamtliche Sicherung der Schloss- und Benefiziumskapelle St. Georg

Am 22. Oktober 1882 wurde von dem königlich bayerischen Notar Joseph Zistl in Straubing unter der Nr. 1527 die Abschrift der Urkunde ausgefertigt, die einen „Antrag auf Einschreibung einer Reallast im Hypothekenbuche“ vom 22. November 1881 vor dem zwischenzeitlich verstorbenen Notar Joseph Hingerl zum Inhalt hatte. Die Urkunde vom 22. November 1881 hatte danach folgenden Wortlaut, der nachstehend auszugweise wiedergegeben wird:

„Heute den zweiundzwanzigsten November eintausendachthunderteinundachtzig erschien vor mir Josef Hingerl, königlicher Notar in Straubing, auf meinem Amtszimmer der mir nach Namen, Stand und Wohnort bekannte Herr Eduard Freiherr von Berchem-Königsfeld, Königlicher Kämmerer und Gutsbesitzer auf Schloß Steinach und habe ich auf Ansuchen nachstehenden Antrag beurkundet:

In dem Schlosse zu Steinach, Amtsgericht und Rentamt Straubing, Eigentum des Herrn Eduard Freiherr von Berchem-Königsfeld ist die Capelle zum heiligen Georg.

Bezüglich dieser erklärt nun der hier Erschienene, daß er als Patron selbst übernehme und auch seinen Besitznachfolgern auferlege die Verpflichtung die Schloß-Capelle zum heiligen Georg in Steinach für alle Zeiten ihrer kirchlichen Zwecke zu erhalten, an derselben für immer die ganze Baulast zu tragen, die innere Capellen-Einrichtung herzustellen und in würdigem Zustand zu erhalten, auch die Bedürfnisse ad sacra, wie Paramente, kirchliche Geräthe, Wachs, Wein, Opferbrod et cetera, Oel zum ewigen Lichte, Löhnung des Meßners und Ministranten, insoweit die Kosten nicht durch freiwillige Beiträge der Bruderschaft und des Benefiziaten gedeckt werden, beizuschaffen.

Für den Fall, daß der Gutsbesitz an einen anderer Besitzer übergeht, soll dieser Besitznachfolger verpflichtet sein, die auf dem Gutsbetrieb bestehende Verpflichtung zur Tragung der Baulast, Beschaffung der inneren Einrichtung der Capelle ad sacra durch eine mit der oberhirtlichen Stelle zu vereinbarenden Summe in einem ausreichenden Betrag abzulösen...“

Das Benefiziatenhaus